Freizeit und Massenkultur in den 20er Jahren

Bilder von der Ausstellung im KUBUS 1991

Bilder von der Ausstellung im KUBUS 1991

Diese Seiten thematisieren am Beispiel der Großstadt Hannover den Durchbruch der modernen Freizeit in den Zwanziger Jahren. Sie präsentieren mit sozial- und kulturgeschichtlichen Aspekten die Geschichte eines wichtigen Bereichs der Gesellschaft und Alltagswelt der Weimarer Zeit.

Wochenend und schöner Schein

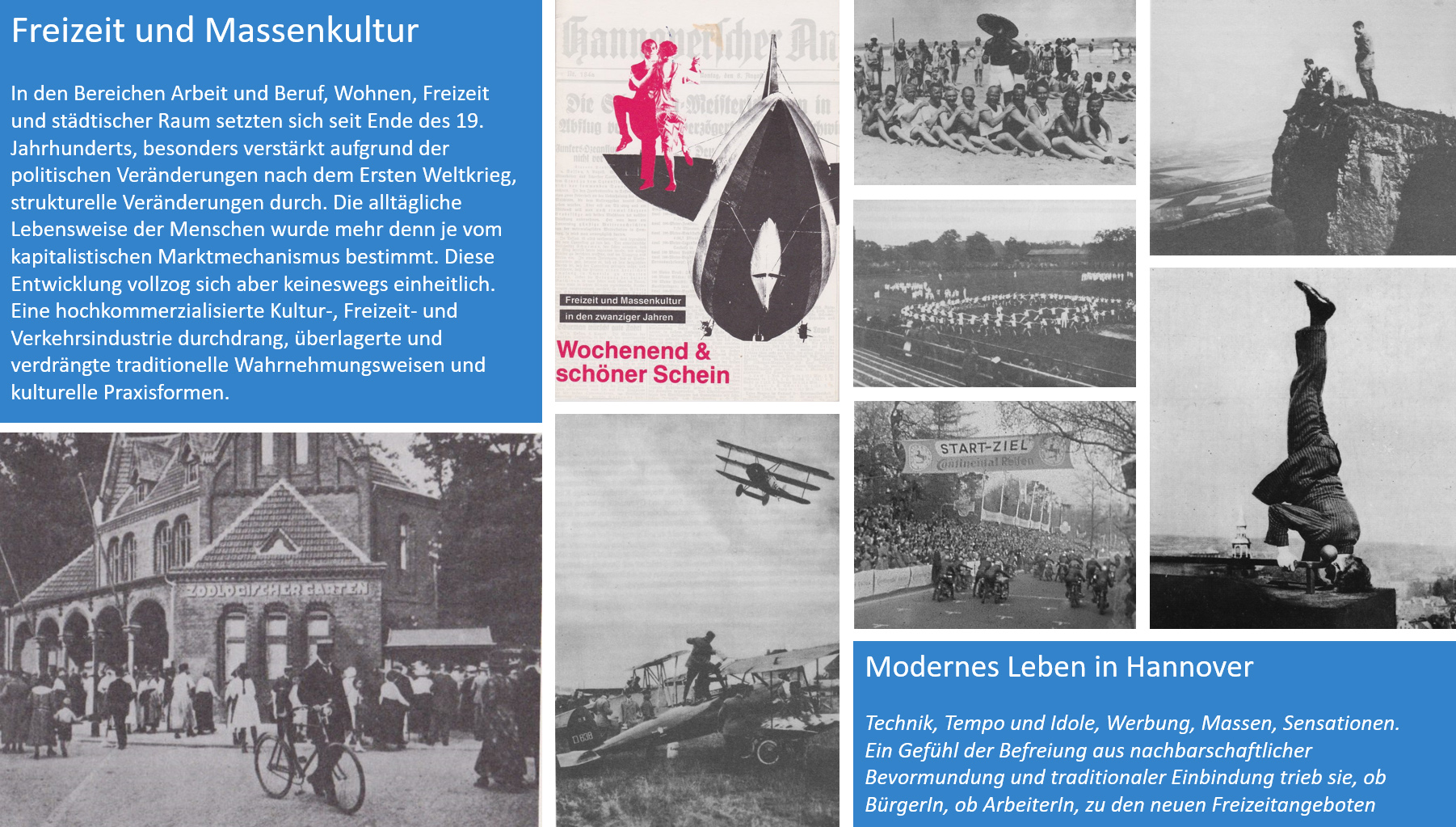

In den Bereichen Arbeit und Beruf, Wohnen, Freizeit und städtischer Raum setzten sich seit Ende des 19. Jahrhunderts, besonders verstärkt aufgrund der politischen Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg, strukturelle Veränderungen durch. Die alltägliche Lebensweise der Menschen wurde mehr denn je vom kapitalistischen Marktmechanismus bestimmt. Diese Entwicklung vollzog sich aber keineswegs einheitlich. Eine hochkommerzialisierte Kultur-, Freizeit- und Verkehrsindustrie durchdrang, überlagerte und verdrängte traditionelle Wahrnehmungsweisen und kulturelle Praxisformen.

„Technik, Tempo und Idole, Werbung, Massen, Sensationen: Das Titelfoto vom Motorradrennen 1930 im hannoverschen Stadtwald thematisiert einige Elemente des neuen Lebensgefühls nach dem Ersten Weltkrieg, mit dem vor allem die jüngere Generation in den Großstädten die brüchige Existenz zu überdecken versuchte. Ein >Gefühl der Befreiung aus nachbarschaftlicher Bevormundung und traditionaler Einbindung< trieb sie, ob BürgerIn, ob ArbeiterIn, zu den neuen Freizeitangeboten.“

(aus: Adelheid v. Sid Auffarth Vorwort zu „Wochenend und schöner Schein. Freizeit und modernes Leben in den Zwanziger Jahren. Berlin 1991 )

In den 1920er Jahren wurde auch das Kino zu einer Massenattraktion. Viele Filmtheater, darunter auch zahlreiche Filmpaläste wurden gebaut. Lichtreklamen und Scheinwerfer künden vom Glanz des neuen Mediums. Im Jahre 1926 gab es z. B. in Hannover 13.580 Kinoplätze in 24 Kinos. Die größten befanden sich in der Innenstadt. Wer nicht so viel Geld hatte, um die Filmpaläste zu besuchen, ging in die billigeren und kleineren Puschenkinos, die auf die Stadtteile verteilt waren.

Film wurde zu einem „Motor der Moderne“ und diese zeigte sich auch in Filmbildern.

Diese Darstellung beruht auf Texten und Bilder aus der Ausstellung „Wochenend und schöner Schein“ und des Begleithefts zur Diareihe der Landesmedienstelle „Wochenend und schöner Schein“, die im Zusammenhang mit der gleichnamigen Ausstellung 1991 entstanden ist. Die Materialien sollen exemplarisch für den Kontext stehen, in dem die Filme der Weimarer Zeit entstanden und wahrgenommen wurden.

Überarbeitung und Ergänzungen sowie Aufbereitung für die Lernwerkstatt: Detlef Endeward (2023f)

Die Fotografie stammen, wenn nicht anders angegeben, von den Ausstellungstafeln und dem Begleitheft der Landesmedienstelle.

Zum Zustandekommen der Ausstellung

Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit des Instituts für Bau- und Kunstgeschichte und des Historischen Seminars der Universität Hannover entwickelt und in Kooperation mit dem Niedersächsischen Landesverwaltungsamt/Landesmedienstelle und dem Arbeitsamt Hannover durchgeführt.

Projektleitung: Sid Auffahrth, Adelheid von Saldern

Konzeptionelle Mitarbeit und wissenschaftliche Ausarbeitung: Richard Birkefeld, Susanne Döscher-Gebauer, Göran Hachmeister, Uta Ziegan

Graphische Gestaltung: Sylvia Christian-Kleint

Photoarbeiten: Eva-Maria Gloger, Holger Kayser, Daniele Weile

Kooperation mit dem Niedersächsischen Landesverwaltungsamt/Landesmedienstelle: Detlef Endeward, Hansgeorg Heil, Petra Götting

Begleitbuch zur Ausstellung:

Wochenend und schöner Schein. Freizeit und modernes Leben in den 1920er Jahren. Das Beispiel Hannover. Hrsg. von Adelheid von Saldern/Sid Auffarth (unter Mitwirkung von Susanne Döscher-Gebauer und Uta Ziegan) Berlin 1991

Bilder von der Ausstellung im Kubus 1991

- Wochenend und schöner Schein

- „Zeit ist Mangelware“

- „Wer kann das bezahlen?“

- Was ist Freizeit?

- Ausdifferenzierung der Lebensformen

- Freizeit sinnvoll nutzen

- Arbeitszeit- und Arbeitsbedingungen

Freie Zeit – Öffentlicher Raum

- Hinaus in die Natur

- Hinaus ins Freie

- Sonne – Licht – Luft

- Kleingärten und Laubenkolonien

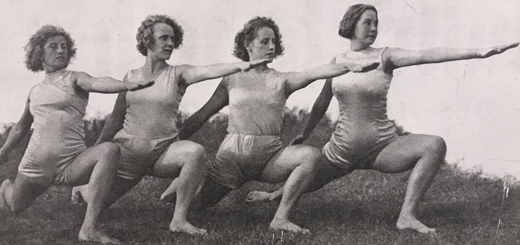

- Bewegungs-, Rythmik- und Tanzschulen

- Sport ist Gesundheit

Differenzierung der Freizeitformen

- Kommunale Freizeiteinrichtungen

- Traditioneller Freizeitkommerz

- Moderne kommerzialisierte Freizeit

- Bürgerliche Freizeit

- Freizeit im Milieu

- Arbeiterfreizeit

Ausblick: Freizeit im Faschismus

Ein Tag im Leben der Frieda

Alltagskultur und ArbeiterInnenleben

Ergänzend zu diesen Seiten sollte die Materialien „Ein Tag im Leben der Frieda“ hinzugezogen werden. Dort wird der Alltag der Arbeiterklassen in den 20er und frühen 30er Jahren am Beispiel einer fiktiven Arbeiterfamilie in Hannover thematisiert.