Diese Seiten richten sich an Interessierte, die mit dem Medium Film im Fach Geschichte bzw. der historisch-politischen Bildung arbeiten möchten: in Schulen, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen. Sie finden hier grundlegende Texte und zahlreiche Materialien, auch Filmausschnitte zur Voransicht, sowie Arbeitshilfen. Neben einem Grundlagenbereich werden historische Themen aufbereitet und Filme umfangreich dokumentiert. Schwerpunkte liegen bei der niedersächsischen Filmgeschichte und der hannoverschen Film- und Kinogeschichte.

Aktuell

Kino im Künstlerhaus Hannover

Historische Filmdokumente zur Geschichte Hannovers

Fortsetzung der Filmreihen

Die nächsten Termine

03.12.2025 – 07.01.2026 und 04.02.2026 jeweils 18.00 Uhr

Filmmuseum Bendestorf

Spielfilmreihe

„Bendestorf-Filme“

04.03.2026:

WITWER MIT 5 TÖCHTERN (1957)

25.03.2026:

MELODIE DES SCHICKSALS (1950)

Ganz großes Kino!

Nostalgie-Fahrten durch die Kinolandschaft von Hannover

Der Ausflug führt zu den Standorten der einstigen „Zelluloidburgen“ und Produktions- firmen, zu Geburtshäusern von Schau-spielern und Regisseuren und zu Drehorten.

Neu im Januar

Hinweise auf neu eingestellte Materialien zu Grundlagen, zur Filmgeschichte, zu historischen Themen, zu einzelnen Filmen, zur Filmbildung und zum Konzept der Gesellschschaftskompetenzen sowie zur Niedersächsischen Film- und Kinogeschichte.

100 Jahre Hildegard Knef

Am 28. Dezember wäre Hildegard Knef 100 Jahre alt geworden.

Materialien zu Filmen, in denen Hildgard Knef mitgewirkt hat

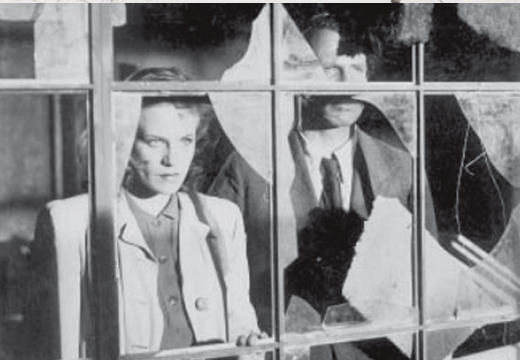

- DIE MÖRDER SIND UNTER UNS (1946) Regie: Wolfgang Staudte

- ZWISCHEN GESTERN UND MORGEN (1947) Regie: Harald Braun

- FILM OHNE TITEL (1948) Regie: Rudolf Jugert

- ES GESCHEHEN NOCH WUNDER (1951) Regie: Willi Forst

- GESTÄNDNIS UNTER VIER AUGEN (1954) Regie: André Michel

- DIE SÜNDERIN (1951) Regie: Willi Forst

- DER MANN, DER SICH VERKAUFTE (1959) Regie. Josef von Baky

100 Jahre Konrad Wolf

Am 20. Olktober wäre Konrad Wolf 100 Jahre alt geworden.

Materialien zu Filmen, bei denen Konrad Wolf Regie geführt hat

- SONNENSUCHER (1958) Regie: Konrad Wolf

- STERNE (1959) Regie: Konrd Wolf

- LEUTE MIT FLÜGELN (1960) Regie: Konrad Wolf

- PROFESSOR MAMLOCK (1961) Regie: Konrad Wolf

- Ich war 19 (1968) Regie: Konrad Wolf

150 Jahre Thomas Mann

Materialien zu Literaturverfilmungen der 50er Jahre in der Lernwerkstatt

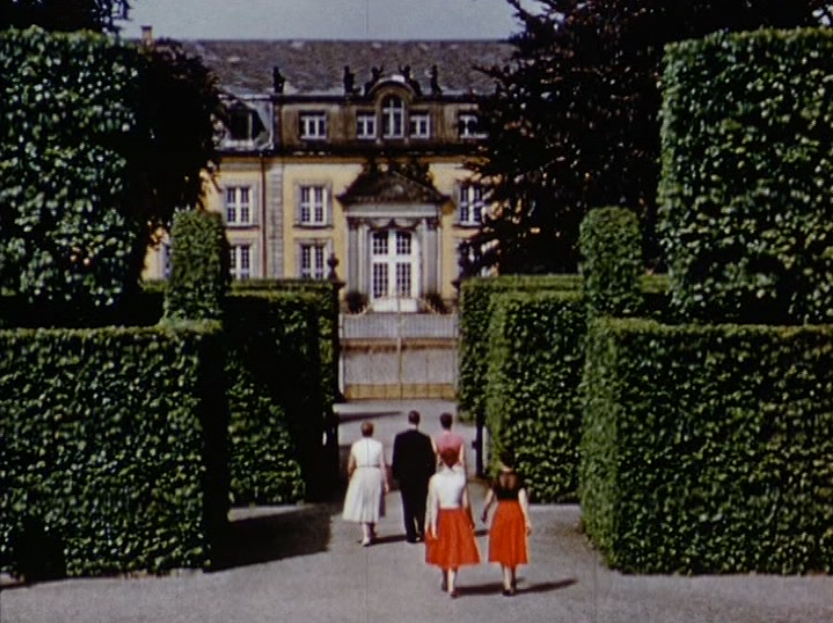

- KÖNIGLICHE HOHEIT (1953) Regie: Harald Braun

- BEKENNTNISSE DES HOCHSTAPLERS FELIX KRULL (1957) Regie: Alfred Weidenmann

- BUDDENBROOKS (1959) Regie: Kurt Hoffmann

Das Filminstitut Hannover präsentiert historische Filmokumente im Künstlerhaus

Vor 80 Jahren – Kriegsende und Neuanfang

In der dreiteiligen Veranstaltungsreihe werden historische Filmdokumente präsentiert, die Kriegsende und Neuanfang in Hannover/Niedersachsen thematisieren. Dabei sind klassische Dokumentarfilme, Dokumentationen und auch frühe fiktionale Werke. Es werden folgende Filmdokumente gezeigt:

STADTMEIER UND LANDMEIER, DE 1947/48, Gottfried Lange, 10 Min. WEGE IM ZWIELICHT, DE 1948, Gustav Fröhlich, 83 Min.

Kriegsende 1945 in Niedersachsen

Materialien in der Lernwerkstatt

1945: So endete der Zweite Weltkrieg im Norden

Materialien des NDR

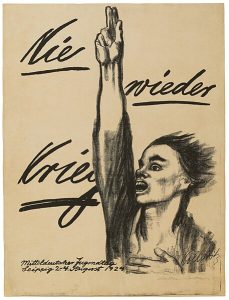

Nie wieder Krieg!

Käthe Kollwitz (1867-1945), Plakat »Nie wieder Krieg«, 1924

Arbeit mit Filmen gegen Bellizismus und Krieg und für die Belebung antimilitaristischen und pazifistischen Denkens

Im August 1924, um den 10. Jahrestag des Kriegsbeginns, fanden in ganz Deutschland Massendemonstrationen statt, zu denen – seit 1920 jedes Jahr – der Aktionsausschuss der ›Nie wieder Krieg Bewegung‹ aufgerufen hatte. Mit dem Plakat für die ›Sozialistische Arbeiterjugend‹ in Leipzig schaffte Käthe Kollwitz das bis heute wohl bekannteste deutsche Anti-Kriegsplakat.

15 Jahre später wurde von Deutschland aus der Zweite Weltkrieg entfesselt.

„Von deutschen Boden darf nie wieder Krieg ausgehen“, hat Willy Brandt nach Beendigung dieses Krieges gesagt und mit seiner Entspannungspolitik dazu beigetragen, Kriegsgefahren ein wenig zu minimieren.

Heute dagegen spricht ein amtierender Verteidigungsminister davon, dass die Gesellschaft „kriegstüchtig“ werden müsse. Dazu sollen dann offenbar Zivilschutzübungen in der Schule, die Kinder etwa für Pandemien und Kriege bereitmachen, beitragen.

Auf diesen Seiten wollen wir uns den Forderungen nach einer aktiven Friedensbildung anschließen: Heinz Klippert formuliert dies so:

Endlich [muss]damit begonnen werden, den Frieden vorzubereiten, bestehende Interessengegensätze zu analysieren und anzuerkennen, vertretbare Kompromisse zu suchen, verlorengegangenes Vertrauen wiederaufzubauen und das fatale Gut-Böse-Denken in unserer Gesellschaft zu überwinden. Die Schule kann und muss diese auf Versöhnung, Entspannung und Völkerverständigung gerichtete Denkweise fördern und entsprechende politische und ethische Reflexionen anstoßen.

Wir wollen in den nächsten Wochen und Monaten Materialien für die Arbeit mit Filmen einstellen, die offenbaren, wie Kriege entstehen, die das Grauen eines Krieges deutlich machen und die Folgen eines Krieges offenbaren. Auf diese Weise wollen wir dazu beitragen die Bereitschaft FÜR Frieden zu fördern, damit nicht nur von deutschen Boden nie wieder Krieg ausgeht, sondern viele Menschen sich dafür einsetzen, dass Kriege generell als Verbrechen geächtet werden.

Nie wieder ist heute

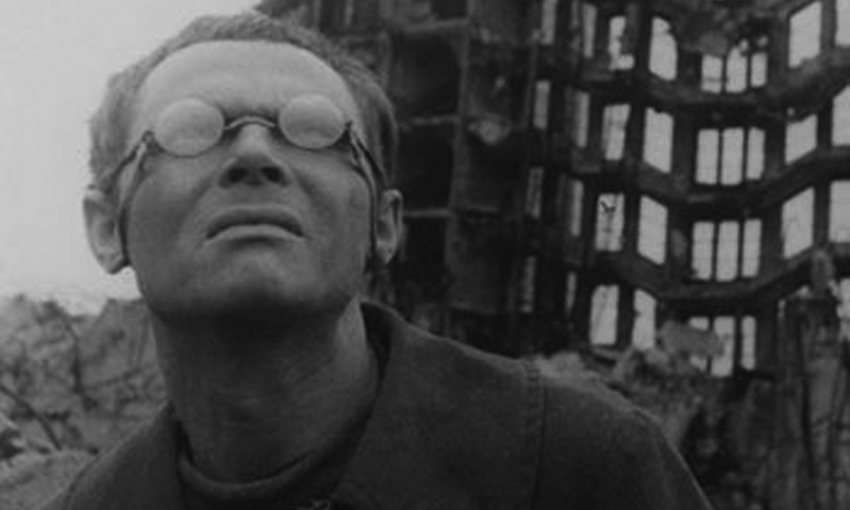

Das ist die Schlusseinstellung des Films DER UNTERTAN aus dem Jahr 1951. Damit ein wirkliches Ende aller Kriegsfantasien erreicht wird, darf heute nicht geschwiegen werden.

Beispielhaft dazu Reinhard Mey mit seinem Lied NEIN, MEINE SÖHNE GEB‘ ICH NICHT, 1986 veröffentlicht und 2020 von Reinhard Mey & Freunde neu arrangiert zur Unterstützung der Arbeit von Friedensdorf International e.V.

Söhne und Töchter, Mütter und Väter sind nicht bereit, „kriegstüchtig“ zu werden!

Detlef Endeward, 06/2025

Eine Welt voller Kriege

(Foto: Pixabay)

Medienberichterstattung über Krisen, Konflikte und Kriege

Die Berichterstattung zu weltweiten Krisen und Konflikten und vor allem die Kriegsberichterstattung in den deutschen Leitmedien, nicht nur zum Ukraine-Krieg, wird z.T. massiv kritisiert. Mit dieser aktuellen Auseinandersetzung um politische Deutungshoheit und die Veränderungen in der Kommunikationskultur wollen wir uns hier nicht direkt beschäftigen. Indem wir uns mit Beispielen der Berichterstattung aus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts befassen, nehmen wir aber natürlich auch Stellung zur aktuellen Diskussion.

Die Kritik von heute ist nicht neu!

Ausgangspunkt für die Darstellung auf diesen Seiten sind Materialien aus den 90er Jahren, als man noch davon ausgehen konnte, dass niemand in Deutschland die Gesellschaft in eine „kriegstüchtige“ umwandeln wollte und die Hoffnung bestand, dass der erste Teil des Remarque-Satzes und nicht der zweite weitgehend Gültigkeit hätte:

„Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen.“

Niedersächsische Filmgeschichte

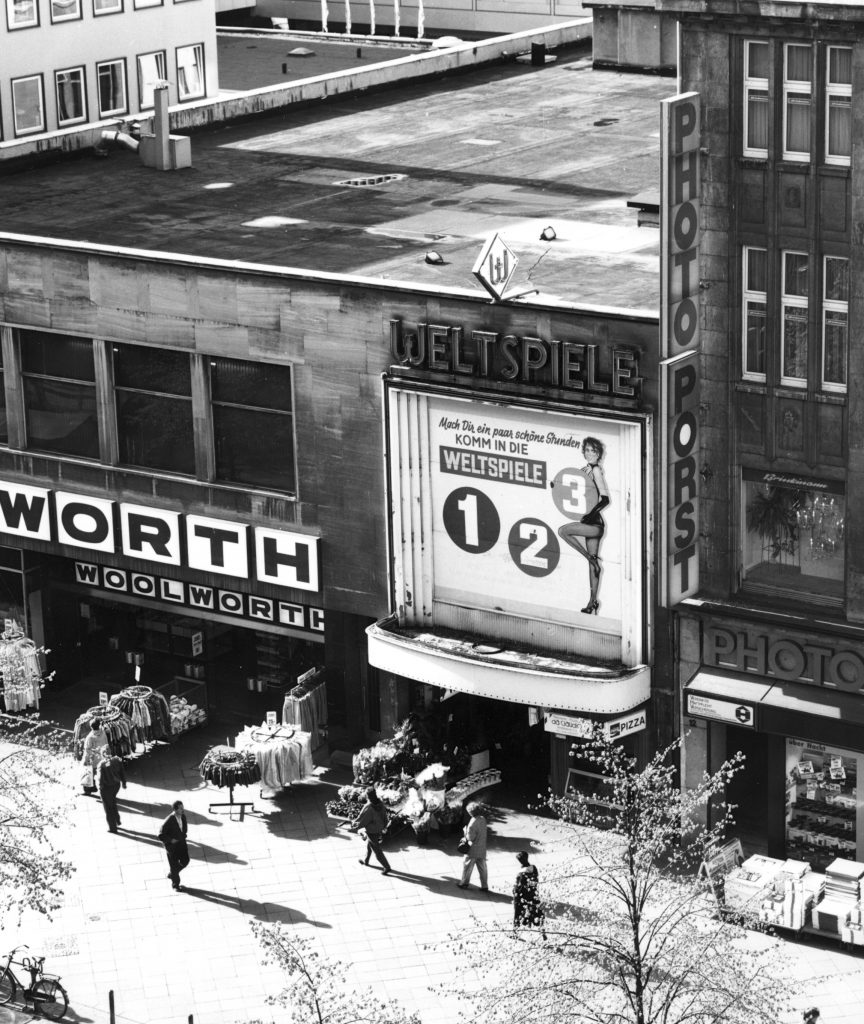

Hannoversche Kinogeschichte (neu bearbeitet!)

Anfangs noch als Kuriosum bestaunt, entwickelte sich der Film Anfang des 20. Jahrhunderts schnell zu einem Massenphänomen. So gab es in den 20er Jahren in Hannover schon mehr als 25 Kinos, in denen für Pfennigbeträge die aktuellen Stummfilme zu sehen waren. Diese Entwicklung wurde durch den Zweiten Weltkrieg nur vorübergehend aufgehalten. Die Kinodichte erreichte in den 50er Jahren ihren Höhepunkt, als es in Hannover in nahezu jedem Stadtteil ein eigenes Kino gab und Hannover zur ‚Premierenhauptstadt‘ der Bundesrepublik wurde.

Niedersachsen – ein Hochburg der Spielfilmproduktion in der Nachkriegszeit

Niedersächsische Filmgeschichte

Filmstadt Göttingen

In den Göttinger Filmateliers wurden im Zeitraum 1948 bis 1962 insgesamt 104 Spielfilme produziert. Den größten Teil davon (27 Filme) stellt die Filmaufbau GmbH her. Darüber hinaus wurde Heinz Erhard mit seinen Filmprodukionen zum „Gesicht der Filmstadt Göttingen“. 8 Filme mit dem Schauspieler wurden in Göttingen produziert.

Niedersächsische Filmgeschichte

Hollywood in der Heide

Nach der großen Zeit der Junge Film-Union die von 1947 bis 1951 insgesamt 19 Spielfilme in den Ateliers produziert hatte, entstanden dann noch in den Bendesdorfer Filmateliers bis zum Jahr 2000 56 weitere Spielfilme, ab den späten 70er Jahren vor allem als Co-Produktionen mit öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten.

Materialien zur niedersächsischen und hannoverschen Nachkriegsgeschichte

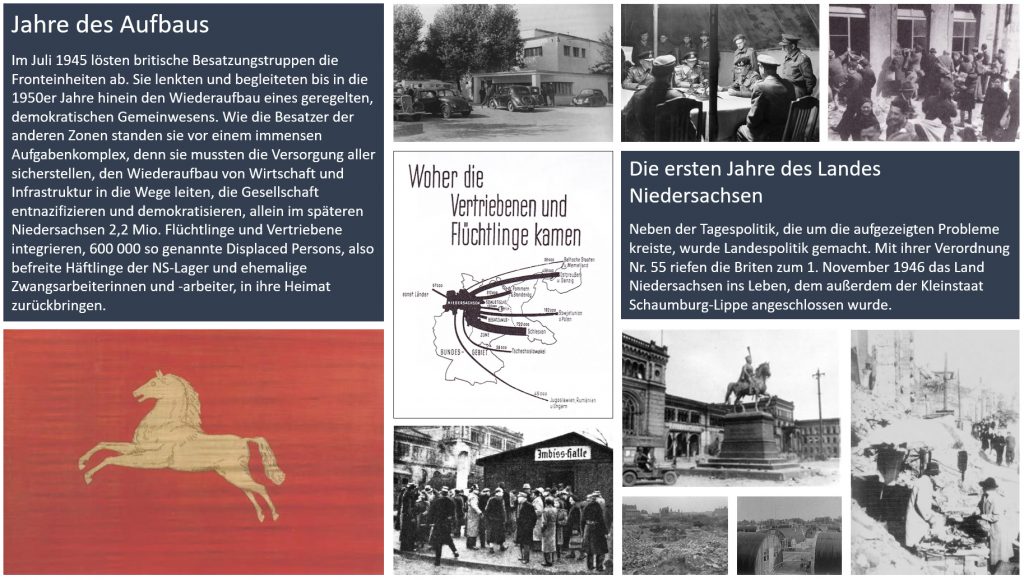

Jahre des Aufbaus

Die ersten Jahre des Landes Niedersachsen

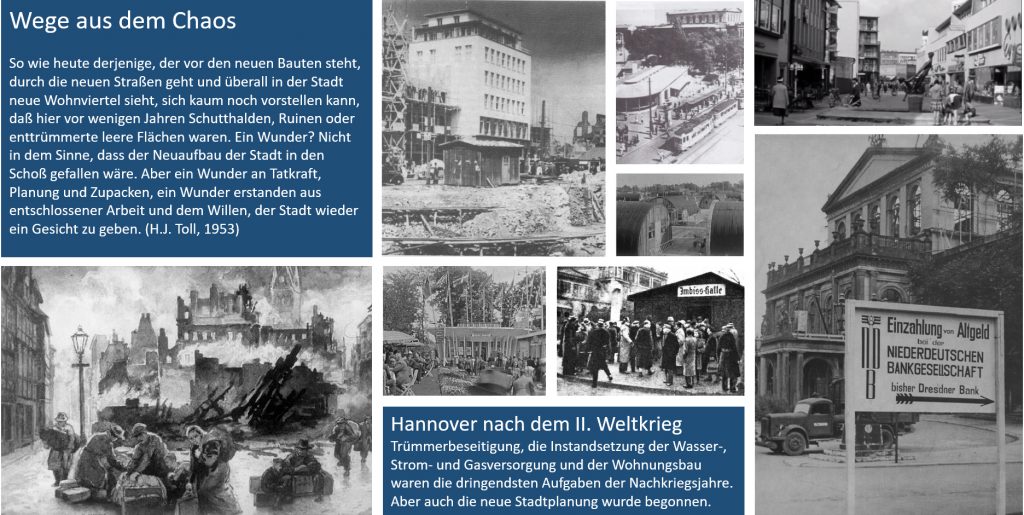

Wege aus dem Chaos

Materialien zu hannov. Nachkriegsgeschichte

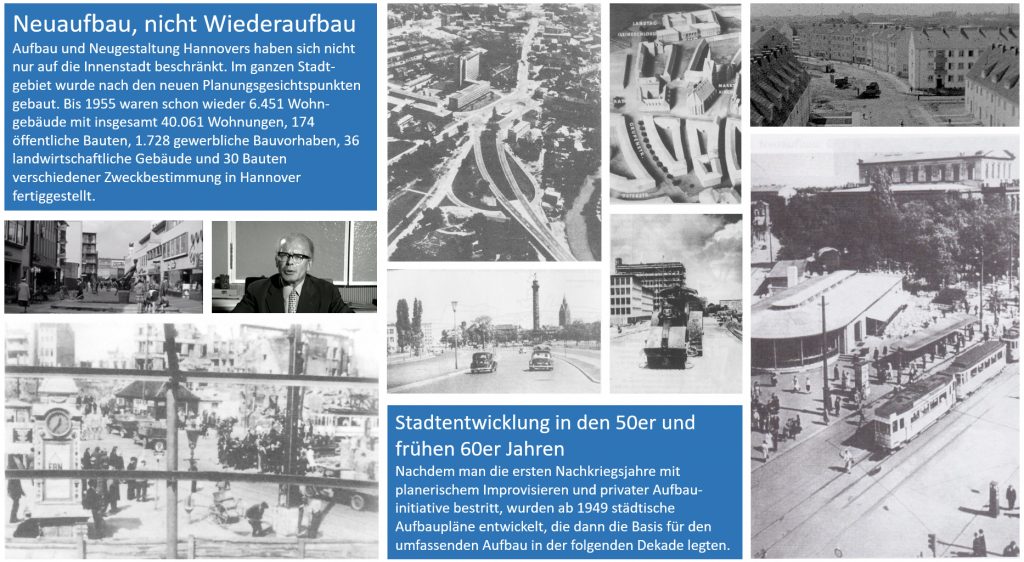

Neuaufbau, nicht Wiederaufbau!

Stadtentwicklung in den 50er und 60er Jahren

Politik, Ökonomie und Gesellschaft im Nachkriegsdeutschland

Materialien zur Mentalitätsgeschichte der Nachkriegszeit

Grundlagen

Filmanalyse-Tool ‚Lichtblick‘

Lichtblick ist ein digitales Werkzeug zur Kommentierung, Strukturierung und Analyse von Bewegtbildern. Das Tool ermöglicht die unkomplizierte Erstellung und Weitergabe filmbezogener Aufgaben, die von Lernenden handlungsorientiert bearbeitet und als interaktive Arbeitsergebnisse gespeichert werden können.

Die Software läuft ohne Installation in jedem modernen Browser, auf Ihrem Mobilgerät, Tablet oder Desktop-Rechner.

>>> Arbeit mit dem Filmanalyse-Tool „Lichtblick“

Interaktive Bildungspakete für den Unterricht

Die interaktiven Filmpakete orientieren sich an den historisch-kritischen Filmanalysemodellen von Helmut Korte, Gerd Albrecht und Detlef Endeward. Sie enthalten neben dem Film interaktive Module für die historisch-kritische Filmanalyse, die von den Schülerinnen und Schülern auch als Selbstlernangebote bearbeitet werden können.

Arbeitshinweise und Unterrichtsvorschläge

Die Unterrichtseinheiten sind sowohl für den Sekundarbereich I als als auch den Sekundarbeitreich II entwickelt worden.

Gegenwärtig sind vor allem Themen zur Geschichte der Weimarer Republik, zur unmittelbaren Nachkriegsgeschichte und zur Geschichte der 50er Jahre bearbeitet worden.

Kontextmaterialien zur Geschichte der Weimarer Republik

Informationen und Materialien zur Geschichte der IG Farben

Die IG Farben, das ehemals größte Chemieunternehmen der Welt, war untrennbar mit dem Aufstieg und den Verbrechen der Nationalsozialisten verbunden. Die IG Farben verdiente in großem Ausmaß am Krieg. Den dafür Verantwortlichen wurde nach 1945 in Nürnberg der Proszess gemacht, aber sie kamen mitgeringen Strafen davon und konnten ihre Karriere in der Bundesrepublik zumeist fortsetzen.

Die NSDAP und ihre politischen Wegbereiter auf dem Weg zur Diktatur

Der Aufmarsch der „nationalen Front“ 1931 in Bad Harzburg war eine öffentliche Zurschaustellung des nationalistischen Bündnisses gegen die Demokratie der Weimarer Republik und für den Weg zu Diktatur. Diese hier öffentlich wahrnehmbare Allianz offenbarte, dass sich der Faschismus aus einem Konglomerat von verschiedenen konservativen, nationalistischen und völkischen Bewegungen, Verbänden, Parteien und industriellen Interessenorganisationen entwickelte.

Politik und Ökonomie am Ende der Weimarer Republik

Die Krise der Jahre 1929 bis 1933 ist nicht ausschließlich als eine Wirtschaftskrise zu begreifen, wenn diese auch die Grundlage darstellte, sondern als eine umfassende Systemkrise. Im Faschismus trafen sich „Lösungs“strategien der völkischen und national-konservativen „Eliten“ der Weimarer Republik mit den Interessen von Großindustrie und Großgrundbesitz. Das Ergebnis waren politischer Terror, Holocaust und Krieg

Freizeit und Massenkultur in den 20er Jahren

In den Bereichen Arbeit und Beruf, Wohnen, Freizeit und städtischer Raum setzten sich seit Ende des 19. Jahrhunderts, besonders verstärkt aufgrund der politischen Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg, strukturelle Veränderungen durch. Die alltägliche Lebensweise der Menschen wurde mehr denn je vom kapitalistischen Marktmechanismus bestimmt. Diese Entwicklung vollzog sich aber keineswegs einheitlich. Eine hochkommerzialisierte Kultur-, Freizeit- und Verkehrsindustrie durchdrang, überlagerte und verdrängte traditionelle Wahrnehmungsweisen und kulturelle Praxisformen. Technik, Tempo und Idole, Werbung, Massen, Sensationen: Ein >Gefühl der Befreiung aus nachbarschaftlicher Bevormundung und traditionaler Einbindung< trieb sie, ob BürgerIn, ob ArbeiterIn, zu den neuen Freizeitangeboten.