Verhältnis von Politik und Ökonomie am Ende der Weimarer Republik

Krise, Klasseninteressen und Kapitalmacht

„Wer vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen“

Max Horkheimer

Detlef Endeward (06/2025)

Die Seite der Lernwerkstatt Film und Geschichte widmet sich der Endphase der Weimarer Republik aus einer politökonomischen Perspektive, die über rein ereignisgeschichtliche Darstellungen hinausgeht. Im Zentrum steht die Frage, wie sich das Verhältnis von Politik und Ökonomie im Übergang zur faschistischen Herrschaft gestaltete – und welche Rolle dabei die Interessen verschiedener Klassen und Kapitalfraktionen spielten.

Ein zentraler theoretischer Bezugspunkt ist die Analyse von Alfred Sohn-Rethel, der den Faschismus als eine Form der politischen Krisenlösung im Interesse des Großkapitals deutet1. Der Nationalsozialismus erscheint hier nicht als bloßer „Putsch von oben“, sondern als autoritäre Reorganisationsform kapitalistischer Herrschaft in der Krise2.

Diese Perspektive wird auf der Seite durch weitere Autoren ergänzt, etwa durch Nicos Poulantzas, der die relative Autonomie des kapitalistischen Staates betont und dessen Funktion als Vermittlungsinstanz zwischen Klasseninteressen analysiert3.

Auch die Monopolgruppentheorie (u. a. Jürgen Kuczynski, Dietrich Eichholtz) wird berücksichtigt, die unterschiedliche Kapitalfraktionen (z. B. Schwerindustrie vs. Chemie/Elektro) mit spezifischen politischen Strategien in Verbindung bringt4.

Hans Mommsen führt in seiner strukturalistischen Analyse die „kumulative Radikalisierung“ als zentrales Erklärungsmuster für den Aufstieg des Nationalsozialismus ein5. Für Mommsen war das Scheitern der Republik nicht zwangsläufig, sondern Ergebnis eines komplexen Wechselspiels aus institutioneller Schwäche, politischer Fragmentierung und ökonomischem Druck. Er betont die Rolle konservativer Eliten, die Hitler als „Bollwerk gegen links“ installierten, um eine Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie zu verhindern6.

Dirk Stegmann wiederum hebt die Bedeutung der sozialökonomischen Strukturveränderungen hervor, insbesondere die Rolle der Angestellten und des „neuen Mittelstands“ in der politischen Radikalisierung der späten Weimarer Jahre7. Seine Analysen zeigen, wie sich soziale Unsicherheit und Statusverlust in autoritäre Sehnsüchte übersetzten – ein Nährboden für faschistische Ideologie.

Niels Kadritzke schließlich betont in seiner marxistisch orientierten Analyse die innerkapitalistischen Widersprüche als Triebkraft der Faschisierung. Für ihn war der Übergang zur NS-Diktatur nicht primär durch ideologische Radikalisierung, sondern durch die Unfähigkeit des bürgerlichen Staates gekennzeichnet, die ökonomische Krise im Interesse der Arbeiterklasse zu lösen8. Der Faschismus erscheint hier als autoritäre Antwort auf die Krise der kapitalistischen Akkumulation.

Die Lernwerkstatt bietet darüber hinaus eine Vielzahl an Materialien – darunter Filme wie Kuhle Wampe oder Der Rat der Götter –, die als historische Darstellungen genutzt werden können, um die sozioökonomischen Bedingungen der faschistischen Machtübernahme zu reflektieren. Die Filme dienen dabei nicht nur als Quellen zur Mentalitätsgeschichte, sondern auch als ästhetische Formen politischer Analyse.

Anmerkungen

- Vgl. Alfred Sohn-Rethel: Ökonomie und Klassenstruktur des deutschen Faschismus, Frankfurt a. M. 1973.

- Vgl. Carl Freytag / Oliver Schlaudt (Hg.): Industrie und Nationalsozialismus. Schriften von Alfred Sohn-Rethel 1932–1948, Frankfurt a. M. 2015.

- Nicos Poulantzas: Politische Macht und gesellschaftliche Klassen, Frankfurt a. M. 1975, S. 188 f.

- Dietrich Eichholtz: Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 1939–1945, Berlin 2003; Jürgen Kuczynski: Der Aufstieg der NSDAP und die Monopolgruppen, Berlin 1955.

- Hans Mommsen: Die verspielte Freiheit. Der Weg der Republik von Weimar in den Untergang 1918–1933, Berlin 1989.

- Hans Mommsen: Der lange Schatten der untergehenden Republik, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 30 (1982), S. 202–220.

- Dirk Stegmann: Die Republik von Weimar II. Das sozialökonomische System, Düsseldorf 1987.

- Niels Kadritzke: Faschisierung der Weimarer Republik und NS-Diktatur, in: Dietrich Staritz (Hg.): Das Parteiensystem der Bundesrepublik, Wiesbaden 1980, S. 47–63.

Politik und Ökonomie am Ende der Weimarer Republik

Bedingungen der Wirtschaftskrise in Deutschland

- Monopolisierung

- Rationalisierung

- Lohnniveau und Arbeitslosigkeit

- Finanzprobleme des Staates

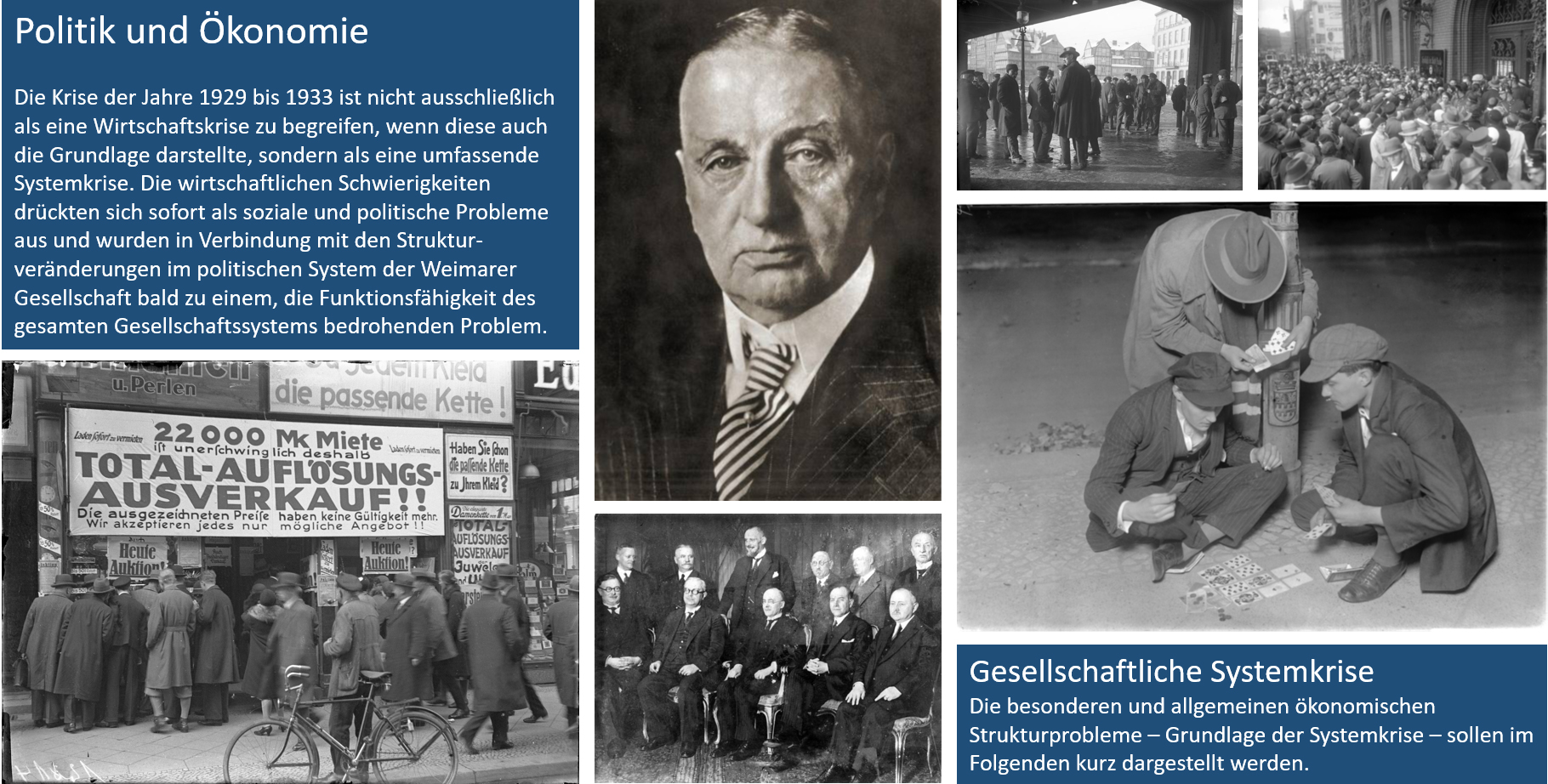

Der Charakter der Krise 1929 bis 1933: eine Systemkrise

- Merkmale der System- und Gesellschaftskrise

- Der Staatsstreich in Preußen 1932

- Zum Verlauf der Wirtschaftskrise

- Die Finanzkrise

- Zum kapitalistischen Krisenzyklus

- Deutungen wichtiger Autoren

Zur wirtschaftlichen Interessenlage der verschiedenen Klassen

- Zur Interessenlage der (Groß-)Industrie

- Zur Interessenlage der (groß)agrarischen Produzenten

- Zur Interessenlage der Mittelklasse

- Zur Interessenlage der organiserten Arbeiterklasse

Wirtschaftspolitik in der Endphase der Weimarer Republik

- Wirtschaftspolitik der Regierung Brüning

- Das Verhältnis der Klassen zueinander 1929-1931

- Wirtschaftspolitik der Regierung v. Papen

- Das Verhältnis der Klassen zueinander 1932/33

Auswahl, Zusammenstellung und Einordnung der Materialien: Detlef Endeward (2021ff)

Die Ausführungen in diesem Bereich stützen sich vor allem auf die Arbeiten von Karl Dietrich Bracher, John Kenneth Galbraith, George W. F. Hallgarten, Eric Hobsbawm, Eike Henning, Harold James, Niels Kadritzke, Jürgen Kuczynski, Dietmar Petzina, Nicos Poulantzas, Karl-Heinz Roth, Karsten Heinz Schönbach, Alfred Sohn-Rethel, Dirk Stegmann und Bernd Weisbrod. (Siehe Literaturangaben)