Zum Verlauf der Wirtschaftkrise

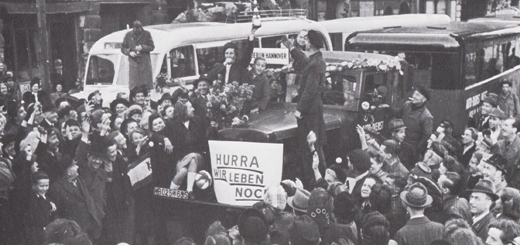

Andrang von Sparern vor der Sparkasse der Stadt Berlin am Mühlendamm nach dem Zusammenbruch der Darmstädter- und Nationalbank am 13. Juli 1931.

Andrang von Sparern vor der Sparkasse der Stadt Berlin am Mühlendamm nach dem Zusammenbruch der Darmstädter- und Nationalbank am 13. Juli 1931.

Bild: Bundesarchiv (Bild 102-12023 / Fotograf: Georg Pahl). Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Wirtschaft in der Abwärtsspirale

Detlef Endeward (06/2025)

Im Verlaufe des Jahres 1928 setzte der Abschwung in der deutschen Wirtschaft allgemein ein, der sich 1929 erheblich beschleunigte. Lediglich die für einzelne Industriesektoren günstige Exportlage verlangsamte diesen Prozess noch.

Phasen im Krisenverlauf

Beginn der Krise (1929)

Bereits 1928 zeichnete sich ein Abschwung in der deutschen Wirtschaft ab. 1929 beschleunigte sich dieser Prozess stark, als die Exportgewinne einzelner Industriezweige nicht mehr ausreichten, um die allgemeine Konjunktur abzufedern. Der Börsencrash in New York im Oktober 1929 war dabei nicht die Ursache, sondern der Auslöser einer bereits fragilen Entwicklung.

Erster wirtschaftlicher Schock (1930)

Zu Jahresbeginn 1930 stiegen die Arbeitslosenzahlen drastisch in allen Wirtschaftszweigen. Die Industrieproduktion begann stark zu sinken – bis 1932 insgesamt um ca. 33 %. Dieser Rückgang war allerdings weniger stark als in den USA. Gleichzeitig verschärfte sich der Widerspruch zwischen den vorhandenen Produktionskapazitäten und der Möglichkeit zur Realisierung von Mehrwert: Die Nachfrage brach ein, Lagerbestände wuchsen.

Investitionsschwund und Kapitalrückzug (1930–1931)

Das Investitionsniveau konnte 1930 noch etwa ein Drittel bis die Hälfte des Volumens von 1928/29 halten. Doch mit zunehmender Kapitalflucht – insbesondere durch Rückforderung von US-Krediten – verschärfte sich die Lage weiter. Im Herbst 1931 kam es zum Zusammenbruch des deutschen Bankensystems (z. B. Danat-Bank), was eine neue Eskalationsstufe der Krise markierte.

Stagnation und Massenarbeitslosigkeit (1931–1932)

Nach dem Bankencrash setzte ein erneuter Produktionsrückgang ein. Die Investitionstätigkeit nahm gegen Ende 1931 so stark ab, dass selbst Ergänzungsinvestitionen unterblieben – Maschinen wurden nicht mehr ersetzt. Das erste Halbjahr 1932 war von einer allgemeinen ökonomischen Stagnation geprägt. Die Zahl der offiziell registrierten Arbeitslosen erreichte 1932 über 6 Millionen.

Politische und soziale Folgen (1932–1933)

Die andauernde wirtschaftliche Not führte zu einer sozialen Verelendung breiter Bevölkerungsschichten und einer tiefen Vertrauenskrise gegenüber der parlamentarischen Demokratie. Die Brüningsche Deflationspolitik (Lohn-, Preis-, Sozialkürzungen) verschärfte die Lage zusätzlich. Rechtsradikale Parteien wie NSDAP gewannen massiv an Zulauf, die arbeiterparteien stagnierten, verloren aber an Machtpotenzial.

Die wirtschaftliche Sackgasse bereitete somit den Nährboden für die Machtübertragung an die NSADAP am 30. Januar 1933.