Deutschland nach 1945

Zwischen Befreiung, Besatzung und Neubeginn

Detlef Endeward (2018)

Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges prägten zwei sich feindlich gegenüberstehende Lager die neue Weltordnung. Die unterschiedlichen Ziele und Interessen der USA und der UdSSR beim Kampf um Einflusszonen in Europa beeinflussten die politische und wirtschaftliche Neugestaltung Deutschlands wesentlich.

Politischer Neubeginn

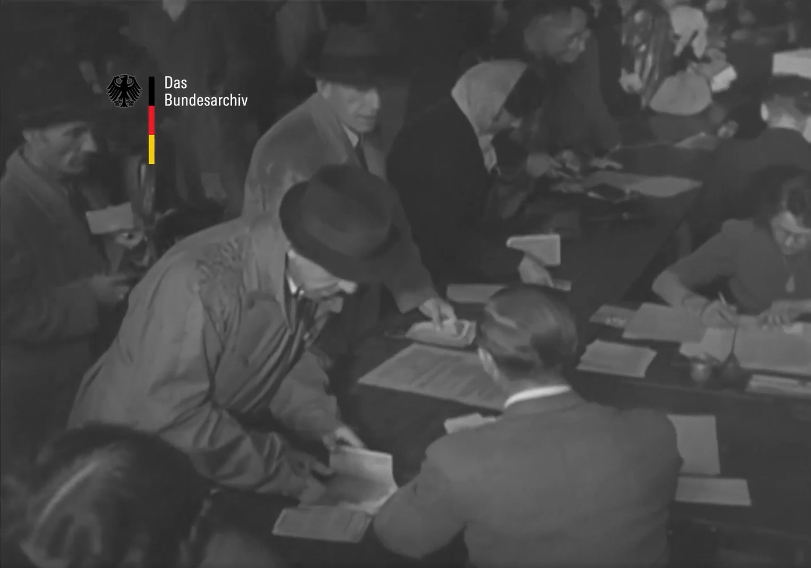

Den Menschen in Deutschland sind ersten Nachkriegsjahre sind bis heute als „Trümmerjahre“ in Erinnerung geblieben, überlagert durch die Erinnerung an die Wiederaufbauleistungen und in der Folge das sog. Wirtschaftswunder der 50er Jahre. Aber das Jahr 1945 war nicht die „Stunde Null“, gleichwohl war es eine Zäsur. Die Befreiung verband sich mit der Besatzung. „Der deutsche Faschismus war besiegt. Die Deutschen, die ihn gestützt oder erduldet hatten, waren politisch entmündigt. Für die überlebende Bevölkerung und die zurückkehrenden Soldaten war das besiegte und zertrümmerte Deutschland ein politisches und wirtschaftliches Chaos, in dem jeder nach Überlebenschancen suchte.“[1]

Der „Zusammenbruch“ war aber keineswegs so total, wie es zunächst schien – weder politisch noch ökonomisch.

Politik war für die meisten Menschen „eine Sache der Siegermächte.“ Für viele, die sich politisch engagierten in Gewerkschaften und Parteien war ihr Engagement getragen von der Hoffnung, dass mit dem Faschismus auch der Kapitalismus besiegt sei. „Gewerkschaften und Parteien hatten ihre Vorstellungen einer gesellschaftlichen und politischen Neuordnung schon im Widerstand und Exil in Umrissen formuliert. Inmitten der Desorientierung der Zusammenbruchgesellschaft besaßen sie somit Konzepte, wie es weitergehen sollte. Diese Konzepte in konkrete Strategien umzusetzen, wurde ihnen jedoch durch die alliierten Auflagen zunächst erheblich erschwert.“ [2]

Unmittelbar nach Kriegsende waren nach den Erfahrungen mit dem Faschismus, zunächst sozialistische Ideen der Wirtschaftsplanung und -lenkung – bis in die bürgerlichen Parteien hinein – bedeutsam. Der politische Neuanfang wurde aber mit Zuspitzung des Kalten Krieges schnell von kräftigen Tendenzen der Restauration, d. h. der Wiederherstellung alter Strukturen, der Wiedereinsetzung alten Personals und der Entstehung alter und noch verschärfter Konflikte, überlagert.[3] Im Laufe des Jahre 1947 konnten so zunehmend neoliberale Vorstellungen bestimmend werden und sich schließlich unter der gängigen Parole „soziale Marktwirtschaft“ durchsetzen.

Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit der veränderten amerikanischen Politik. Anfang 1947 hatten sich in den USA die Ziele und Methoden der Eindämmungspolitik endgültig durchgesetzt. Deindustrialisierungs- und Bestrafungsvorstellungen (zunächst gemeinsame alliierte Position) wurden abgelöst von Vorstellungen zur kapitalistischen Reorganisation der Wirtschaft und Einbindung der Westzonen in das westliche Bündnissystem – entsprechend mit anderen Vorzeichen auch auf Seiten der Sowjetunion. Dem Kalten Krieg um Einflusszonen fiel in Europa nationale Souveränität zum Opfer.

Ökonomische Ausgangssituation in den Nachkriegsjahren

Im Zweiten Weltkrieg war die deutsche Wirtschaft, trotz aller Schäden, nicht in ihrer Substanz vernichtet worden. Weniger die Industriebetriebe als vielmehr das Transport- und Verkehrsnetz sowie vor allem die Wohngebiete in den großen Städten waren getroffen. Der Anlagepark der deutschen Industrie war nach dem Krieg größer als vorher. Es musst nicht von „Null“ aufgebaut werden.[4]

Die wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen nach Kriegsende waren somit trotz Kriegszerstörungen, Demontage- und Reparationslasten sowie der wirtschaftlichen Teilung des Landes erstaunlich gut. Bei unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Konzepten (im weiten Spektrum zwischen Liberalismus, Keynesianismus, Gemein- und Planwirtschaft) und unterschiedlichen materiellen Rahmenbedingungen kam bereits im „Entscheidungsjahr 1947“ in allen vier Besatzungszonen ein nachhaltiger Wiederaufbau in Gang. Der Übergang zu anhaltendem und schnellem Wachstum gelang im Wesentlichen ohne Hilfe von außen.[5]

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung wurden durch eine Reihe wirtschaftspolitischer Entscheidungen unterstützt, u.a. der sog. Marshall-Plan und die Währungsreform. Sie alle zeigten auf, dass die Westalliierten an einer grundlegenden Änderung der Wirtschaftsverfassung nicht interessiert, dagegen jedoch bestrebt waren, die Wirtschaft in der hergebrachten Weise zu reorganisieren. Die vorhandenen Eigentumsstrukturen wurden nicht angetastet. Die Sozialisierung der Grundstoffindustrie und der Großbanken wurde zwar diskutiert, niemals aber ernstlich umzusetzen versucht. Die Demokratisierung in den Betrieben kam nie über Ansätze hinweg, die lediglich an die Regelungen der Betriebsverfassungen aus der Weimarer Republik anknüpften, ohne die Mitbestimmung der Lohnabhängigen auszuweiten.[6]

Anmerkungen

[1] Huster u.a.(1972), S. 69

[2] Kleßmann (1985), S. 207. Vgl auch Huster u.a.(1972), S. 120ff Gewerkschaften….

[3] Vgl. Huster u.a.(1972), S. 69fff; Kleßmann (1985), S. 201f

[4] Die Bilder von der Zerstörungen der deutschen Innenstädte haben sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt – bis heute. Die Bilder in den Wochenschauen haben dazu wesentlich beigetragen, „aber man hätte nur die Kamera um 180 Grad drehen müssen und Bilder von wenig zerstörten Vorstädten eingefangen.“ Aussagen des Wirtschaftshistorikers Albrecht Ritschl im Film „Unser Wirtschaftswunder – Die wahre Geschichte“

[5] Vgl. Abelshauser (1981)

[6] Huster u.a. (1972)

Deutschland nach 1945

Chronik der ersten Nachkriegsjahre

Der Alltag der Menschen im Nachkriegsdeutschland

Flucht, Vertreibung und Umsiedlung im Umfeld des Zweiten Weltkriegs

Kultur und Gesellschaft im Nachkriegsdeutschland

Politik und Ökonomie in der unmittelbaren Nachkriegszeit

Determinanten der westdeutschen Restauration

Ökonomische Entwicklung in den Westzonen bzw. der BRD

- Die Währungsreform 1948

- Der Marshall-Plan

- Arbeitsbedingungen in den Betrieben

- Die „Erfindung“ der „sozialen Marktwirtschaft“

Politischer Neubeginn nach 1945

- Der Anfang: Antifaschistischer Konsens 1945

- Bürgerliche Orientierungsversuche

- Am Ende des Anfangs: Revolution wird nicht geduldet

Kontinuität in Politik und Wirtschaft

- Die Vergangenheit in der Gegenwart

- Die Entnazifizierung – Anspruch und Wirklichkeit

- Die Prozesse gegen Kriegsverbrecher

- Sie sind immer noch da – und bleiben auch…

Re-Organisation der Arbeiterbewegung

- Kollektive Selbsthilfe – die antifaschistischen Ausschüsse

- Gewerkschaftlicher Neubeginn

- Ein Generalstreik, der keiner sein durfte

Der Versuch einer Neuordnung in der SBZ