Die Söhne des Herrn Gaspary (1948)

von GFS-Admin_2021 · Veröffentlicht · Aktualisiert

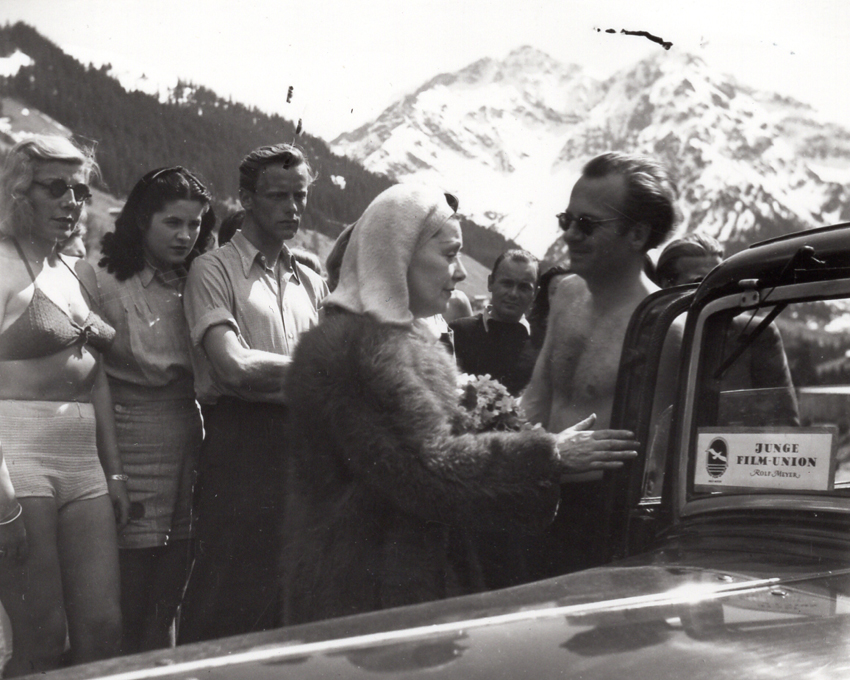

Filmszene aus DIE SÖHNE DES HERRN GASPARY (Filmistitut Hannover)

Filmszene aus DIE SÖHNE DES HERRN GASPARY (Filmistitut Hannover)

Annotation

Der Film „Die Söhne des Herrn Gaspary“ (1948) von Rolf Meyer zeigt die Zerrissenheit einer Familie durch NS-Diktatur und Krieg. Zwei Brüder, Hans und Günther, wachsen in gegensätzlichen Welten auf – Demokratie vs. Militarismus. Nach 1945 kämpfen sie um Versöhnung. Ein Drama über Spaltung und Neuanfang.

Allgemeine Angaben

Filmtitel: Die Söhne des Herrn Gaspary

Regie: Rolf Meyer

Drehbuch: Kurt E. Walter

Produktionsfirma: Junge Film-Union Rolf Meyer, Hamburg

Produzent: Rolf Meyer

Produktionsleitung: Helmuth Volmer

Aufnahmeleitung: (nicht explizit genannt)

Erstverleih: (nicht eindeutig dokumentiert)

Technische Daten

Kamera: Albert Benitz

Schnitt: Martha Dübber

Ton: Emil Papenfuß

Musik: Werner Eisbrenner

Bauten: Erich Grave

Kostüme: (nicht explizit genannt)

Maske: (nicht explizit genannt)

Darsteller (Auswahl)

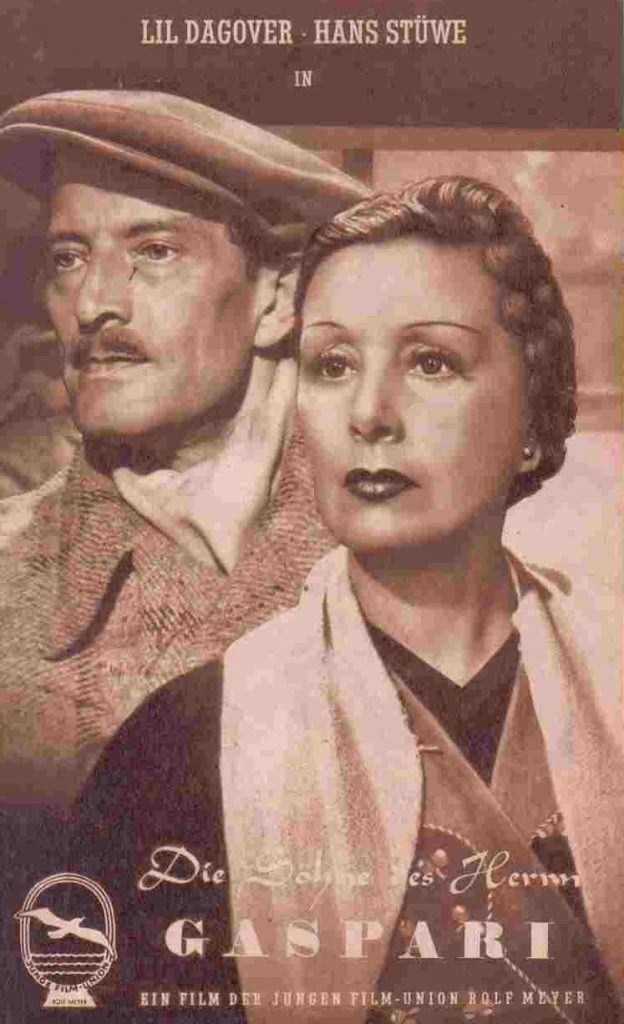

Lil Dagover (Margot von Korff)

Hans Stüwe (Robert Gaspary)

Anneliese von Eschstruth (Sylvia Genris)

Harald Holberg (Hans Gaspary)

Michael Tellering (Günther von Korff)

Inge Landgut (Christine)

Hans Zesch-Ballot (Dr. Grove)

Elise Aulinger (Frau Seelenmayr)

John Pauls-Harding (Pit)

Käte Pontow (Tinchen)

Walther Jung, Katharina Mayberg

Produktionsdetails

Dreharbeiten: 1948

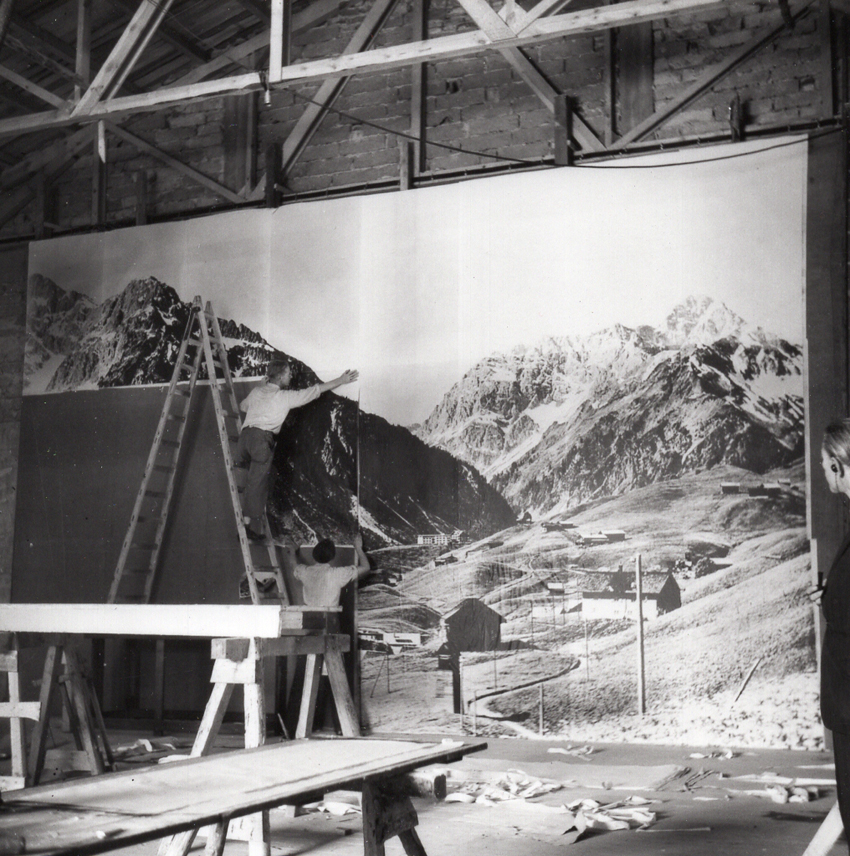

Innenaufnahmen: Atelier Hamburg-Bendestorf

Außenaufnahmen: Kleines Walsertal

Länge: ca. 93 Minuten

Format: 35mm, Seitenverhältnis 1:1,33

Bild/Ton: Schwarzweiß, Mono-Tonfilm

Prüfung & Aufführung

FSK-Prüfung: (nicht dokumentiert)

Uraufführung: 26. Oktober 1948, Hamburg

Berliner Premiere: 14. Januar 1949

Die Söhne des Herrn Gaspary ist ein deutsches Nachkriegsdrama, das die ideologische und emotionale Spaltung einer Familie im Kontext der NS-Zeit und ihrer Folgen erzählt. Im Mittelpunkt steht die Familie Gaspary, deren Mitglieder durch die politischen Umstände der Jahre 1933 bis 1945 auseinandergerissen wurden.

Robert Gaspary, ein liberaler Verleger, wird von der nationalsozialistischen Regierung verfolgt und flieht mit seinem achtjährigen Sohn Hans in die Schweiz. Seine Frau Margot bleibt mit dem zweiten Sohn Günther in Deutschland zurück. Eine geplante Familienzusammenführung scheitert an den politischen Realitäten. Während Robert und Hans in der neutralen Schweiz ein Leben in Sicherheit und demokratischer Prägung führen, wachsen Margot und Günther unter den Bedingungen der NS-Diktatur auf. Margot wird gedrängt, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen, und heiratet einen linientreuen NS-General, von Korff.

Nach Kriegsende 1945 versucht Robert, seine Familie wiederzufinden. Margot ist inzwischen verwitwet – ihr zweiter Mann fiel spät an der Front. Als sich die Familie wieder begegnet, wird deutlich, wie tief die ideologischen und emotionalen Gräben inzwischen sind. Hans, geprägt von der humanistischen Erziehung in der Schweiz, steht für Versöhnung und demokratische Werte. Günther hingegen, ehemaliger Staffelkapitän der Luftwaffe, vertritt eine revanchistische Haltung: Er glaubt, Deutschland habe den Krieg nur durch die Übermacht der Feinde verloren und verteidigt die Ideale des „alten Regimes“.

Die beiden Brüder sind jung genug, um sich trotz ihrer Unterschiede allmählich wieder anzunähern. Ihre Begegnungen sind von Spannungen geprägt, aber auch von der Hoffnung auf Verständigung. Anders verhält es sich mit Margot: Sie bleibt innerlich distanziert, gefangen zwischen den Erinnerungen an ihre erste Ehe und der Prägung durch die NS-Zeit. Als Robert sich erneut um sie bemüht, erkennt sie, dass eine gemeinsame Zukunft nicht möglich ist. Sie verzichtet auf ihn zugunsten der jüngeren Frau Sylvia Genris, die nun an Roberts Seite tritt.

Der Film endet mit einer vorsichtigen Annäherung zwischen den Brüdern und einer endgültigen Trennung der Eltern. Die Familie bleibt fragmentiert, doch es gibt Hoffnung auf einen neuen Anfang – zumindest in der jüngeren Generation.

Die Dreharbeiten zum Film begannen im Wesentlichen vor der Währungsreform, auch wenn er erst am 26.10.1948 seine Uraufführung hatte. Schon während der Dreharbeiten begann die JFU, den Bau eigener Ateliers in Angriff zu nehmen. In einer ersten Bauphase entstanden zwei kleine Atelierhallen mit je 400 qm sowie eine Reihe Nebengebäuden, die im Sommer 1948 so weit fertiggestellt worden waren, daß die Atelieraufnahmen zu DIE SÖHNE DES HERRN GASPARY hier abgedreht werden konnten. (vgl. Stettner, S. 10)

.Außenaufnahmen fanden im Kleinwalsertal, v.a. im Ifen Hotel Hirschegg statt, das damals häufiger Drehort von historischen Spielfilmen war. Im Atelier sorgt ein „Hintersetzer“ für Alpenatmosphäre.

Für die Produktion des Films musste die JFU einen Kredit vom Karp-Filmverleht in Höhe von 300.000 DM aufnehmen (Stettner, S. 49), der Film spielte aber noch einen Produzentenanteil von ca. 100.000 DM ein, was einen Gewinn bedeutete.

Die Schuld: Täter und Opfer

Bettina Greffrath (1993)

Der Titel des Films lässt ebenso wie die Tendenz der mir bekannten Kritiken das VorurteiI zu, in diesem Film gehe es primär um zwei sehr ungleiche Söhne, Hans und Günther Gaspary. Tatsächlich erzählt der Film aber auch von zwei sehr unterschiedlichen Ehepartnern, den Eltern der beiden, Robert und Margot Gaspary. Robert hat, wie in der ersten Rückblende zu Beginn des Films erzählt, im Jahr 1933 heimlich ein Buch herausgegeben. Seine Frau kritisiert ihn deswegen. Im Gespräch zwischen den Eheleuten werden unterschiedliche Haltungen gegenüber der nationalsozialistischen Herrschaftsordnung deutlich:

Margot: (. . . ) Ein schrecklicher Theaterbesuch!

Robert: Du solltest mal auf andere Gedanken kommen!

Margot: Du fühlst es doch selbst! Überall diese verlogenen, mitleidigen Blicke. Und dann meine lieben Freundinnen: Warum muss Dein Mann mit dem Kopf durch die Wand!

Robert: Aber Margot, hör doch auf!

Margot: Mit den Wölfen muss man heulen!

Robert: Sei doch leise, wir wollen die Kinder nicht aufwecken! (…)

Margot: Woher weißt Du denn, dass das, was Du schreibst oder sagst, das Richtige ist!? Vielleicht haben auch die andern Recht.

Robert: Die Wahrheit muss Recht behalten!

Margot: Ich fühle es, es liegt irgendetwas in der Luft, eine Katastrophe ich weiß nicht, aber denk‘ an die Warnung aus dem Ministerium. Es liegt etwas gegen Dich vor!

Robert: Du bist übermüdet, komm, geh schlafen!

Margot: Papa sagt immer, wenn Du Dein Buch heimlich erscheinen lässt, dann kann es schlimm für uns werden!

(Das Telefon klingelt, Robert Gaspary geht an den Apparat.)

Rober: Hier Gaspary – ja, ich bin es selbst Aber das ist doch nicht möglich! Ist jeder Irrtum ausgeschlossen? – Ja, ja ich verstehe, ich danke Dir. – Du hast Recht behalten, Margot, die Katastrophe ist da!

Margot: Robert!

Robert: Der Haftbefehl ist erlassen! 1)

Margot behält also recht mit ihren Befürchtungen. Robert erkennt dies ausdrücklich an. Zugleich wird in diesem Gespräch auch die Rechtmäßigkeit und Sinnhaftigkeit seines Widerstandes gegen das NS-Regime grundsätzlich in Frage gestellt. Roberts Haltung erscheint naiv und leichtfertig: Wie aus Margots Worten indirekt hervorgeht, hat er eine Warnung von höchster staatlicher Stelle missachtet. Das Motiv für sein Handeln bleibt zudem abstrakt: „Die Wahrheit muss recht behalten.“

Mit dieser Art der Schilderung des Ausgangskonflikts in DIE SÖHNE DES HERRN GASPARY (britische Lizenz; Urauff.: 26.10. 1948; Regie: Rolf Meyer) wird bereits deutlich, wenn auch unterschwellig, eine Wertung der Persönlichkeiten und Elternfiguren und ihrer Haltungen gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland angelegt. Der Figur des Widerstand leistenden Robert Gaspary (Hans Stüwe) wird die größere Verantwortung für die Trennung der Eheleute und der beiden Söhne durch die Emigration des Vaters mit einem der Söhne zugeschrieben. Die Verfolgung Andersdenkender nach 1933 erscheint zwar wiederum wie eine Naturkatastrophe, übermächtig, aber auch vorhersehbar.

So heißt es auch in der Inhaltsangabe des Verleihs verzerrend:

Als das unheilvolle Jahr 1933 über Deutschland hereinbricht, beschließt Robert Gaspary, gemeinsam mit seinem damals achtjährigen Sohn Hans in die Schweiz zu flüchten. 2)

Tatsächlich, so geht aus dem oben zitierten Dialog hervor, „beschließt“ Gaspary nichts, sondern wird durch den Haftbefehl zur Emigration gezwungen. Im Film wird jedoch durchgängig der Eindruck erzeugt, dass Robert Gaspary sich durch seine Emigration eindeutig auf die lohnendere Seite geschlagen hat: Ausführlich wird sein Luxusleben in der Schweiz in Szene und in Kontrast zur kläglichen Existenz und Ernsthaftigkeit von Mutter und Sohn Günther in einem Hamburger Barackenlager gesetzt. Helle Bilder, gleißende Schneelandschaft, luxuriöse Sporthotelatmosphäre, sorglose Spiele und lachende gesunde Menschen stehen dem Dunkel, dem Grau, der Einfachheit von Kleidung, Wohnung und Nahrung, dem beherrschten Ernst und dem körperlichen Leid der Mutter (sie soll im Krieg verschüttet gewesen sein) gegenüber.

Titel und Fabel des Films konzentrieren sich auf das ungleiche Brüderpaar, lenken die Aufmerksamkeit von den in der Zeit des Dritten Reiches verantwortlich handelnden Personen ab. Dennoch spielen die Eltern und ihre Entscheidungen nach der Handlungs- und Begründungslogik im Film eine wichtige Rolle. Nachdem Robert Gaspary nach Kriegsende seine ehemalige Frau und seinen älteren Sohn in einem Barackenlager aufgespürt hat, erinnert er sie an die gemeinsame Vergangenheit und vor al1em daran, dass sie noch einen zweiten Sohn, Hans, hat. Margot befürchtet, dass ihr Günther nun genommen werden soll und argumentiert:

(Margot setzt sich, wischt sich das Gesicht dabei ab)

Robert, hast Du nie darüber nachgedacht, Hans ist bei Dir in der Schweiz aufgewachsen, immer unter Deinem Einfluss und Günther verzeih, wenn ich noch einmal davon spreche. Günther ist innerlich meines zweiten Mannes Kind. Er hat den Jungen nach seinen Idealen erzogen. Eberhard war General, als er fiel, Günther ein kleiner Fahnenjunker zwei unzertrennliche Kameraden! (Margot spricht getragen, läuft beim Sprechen im Raum auf und ab, fasst schließlich Robert bei der Schulter, als sie sagt:) Robert, meine Rechnung mit Dir muss offenbleiben. Ich kann es nicht mehr ändern, was vor 15 Jahren zwischen uns geschehen ist. Darum will ich für Dich tot sein. Aber unsere Jungens, die dürfen wir nicht in Verwirrung bringen. Lass sie, wo und wie sie sind. Es ist besser so, glaub mir! 3)

Die Mutter hat – aus analytischer Distanz und nach heutigen Wertungsmaßstäben – ihren Mann aus Opportunismus, Karrieredenken und Unverständnis für seine oppositionelle Haltung verlassen. Sie heiratete nach der Scheidung den im NS-Regime anerkannten Generalleutnant von Korff. Der Film wertet jedoch durch Handlungsverlauf und Inszenierung gerade diese Figur als moralisch besonders aufrecht.

Bereits durch die Besetzung der Margot war diese Bewertung angelegt: Die prominente Schauspielerin Lil Dagover hatte im deutschen Film mehrfach positive Mutterrollen verkörpert. Was der Cinegraph über das Darstellungsprofil dieser Schauspielerin formuliert, wird in DIE SÖHNE DES HERRN GASPARY für eine unterschwellige Bewertung bestimmter gezeigter Haltungen dieser Frauenfigur im Dritten Reich und in der Nachkriegszeit genutzt :

Immer Haltung bewahren, Souveränität ausstrahlen, Dagovers Devise für das Alter könnte genauso gut über ihrem ganzen Leben stehen. (…) Für Frauen aus drei Generationen ist sie als ‚Dame‘ zum Idol geworden, ‚Ich war die Dame‘ nennt sie denn auch ihre Autobiographie. 4)

„Haltung“, „Stolz“, der Gestus des verschwiegenen, halbverborgenen Leides, des klaglosen Verzichts und des reuelosen Beharrens auf Standpunkten bestimmen in DIE SÖHNE DES HERRN GASPARY das Profil der „deutschgebliebenen“ Mutter Margot. Diese Haltungen werden sowohl im zeitgenössischen Bewertungshorizont 5) als auch durch den Handlungsverlauf im Film selbst positiv bewertet: Die „schöne“ Lil Dagover 6) verzichtet zwar auf den Rückgewinn ihres Ehemannes, aber sie tut dies in der edelmütigen Geste der liebenden Frau und Mutter.

Die Inhaltsangabe formuliert für diesen Verzicht als Motiv:

Sie will aber wieder gutmachen, was sie einst versäumte. Sie bittet Sylvia (d.i. die selbstverständlich wesentlich jüngere Freundin des Vaters nach 1945, B.G.), Robert glücklich zu machen. 7)

Diese Schuldeinsicht oder den Willen zum Wiedergutmachen gibt Margot jedoch im Film weder verbal noch durch Gesten oder konkretes Verhalten zu erkennen.

In ihrer Erscheinung entspricht die Mutter ebenso wie ihr blonder Sohn Günther (Fritz Michael Tellering) in Haltung und Habitus dem Bild nationalsozialistischer Rassen- und Geschlechtsnormen: Günther verkörpert und zwar besonders im Gegensatz zu den lärmend-laxen jungen Ausländern im Schweizer Skihotel, in dem die Familie Gaspary für kurze Zeit wieder zusammengeführt wird eine körperliche wie auch moralische Überlegenheit. Mit seinem (im Wortsinne) überwältigenden Verhalten (er reißt das Mädchen Christine bei einer Schnitzeljagd an sich und „raubt“ ihr einen Kuss) und seinem mitleiderregenden gekränkten Stolz erweicht Günther auch das junge Herz der von seinem Bruder verehrten Dänin Christine (Inge Landgut). Schnell vergisst sie, was sie zunächst auf Distanz gegenüber Günther gehen ließ: Dass er über seine Vergangenheit als Fliegerhauptmann voller Stolz und ohne Reue spricht.

Durch die Namenswahl für die Figur des gefallenen Stiefvaters von Günther („von Korff“) und Günthers Zugehörigkeit zur fliegenden Truppe werden die beiden „Kameraden“ (Stief-)Vater und Sohn der Tradition der vielfach aus adligen Familien stammenden Elitetruppen und der Generalität zugeordnet, die in den untersuchten Filmen durchgängig positiv bewertet werden. So zeigt (besonders deutlich bei der eben bereits erwähnten Schnitzeljagd) Günther einen militärischen (Führer-)Habitus. Dieser wird von seinem Bruder und anderen jungen Ausländern zwar ironisch kommentiert, aber im Film mit Günthers sportlichem Erfolg und der Möglichkeit zu einer ersten Annäherung an die verehrte Christine belohnt.

Der folgende Ausschnitt aus einem Gespräch der jungen Ski-Gäste zeigt deutlich, wie Günthers spezifische Haltung gegenüber seiner Vergangenheit entworfen und indirekt positiv bewertet wird:

Einer der jungen Männer(1): Du German Luftwaffe?

Günther: Kann’s nicht ändern. Wenn es jemand von den Herrschaften nicht passen sollte.

(1: ) Oh, Dear!

Günther: And you – you faught for your country in the Air-Force! Didn’t you?

(2:) Was sagt er?

Jonny/Hans, sein Bruder:) Er hält vaterländische Vorträge. Schade, es war bis jetzt so gemütlich hier.

Amerikaner mit feinem Bärtchen (3:) Of course — ich weiß nicht, wieviel Maschinen Du abgeschossen hast, aber es fliegen immer noch genug in der Luft herum.

Günther, mit aggressivem Unterton: Ihr wart eben mehr, das ist alles!

(3:) Well, daran musstet Ihr denken, bevor ihr habt angefangen den ganzen trouble.

Günther: Wir wollten auch nur leben. Eine ganze Welt war gegen uns.

Ein Franzose (4:) Pauvres Allemandes!

(Ein zweiter Franzose (5:) Alles ist immer gegen Sie! – Votre sentée (sic, eigenliich: santé), Mademoiselle.

Günther: Ich habe längst begriffen. Ich bin einer von denen, die jetzt den Mund halten müssen, wenn die anderen reden. Ich geh mich etwas um Mutter kümmern (nimmt Skier und geht) .

Amerikaner(3:) Der boy muß noch lernen zu sein ein gemütliches Mitglied von unsere Party. 8)

Seine Mutter fragt ihn später nach dem Grund für seine aufbrausend- bitteren Reaktionen. Günther antwortet ihr, aufgeregt im Raum hin und her laufend:

Es gibt hier nichts zu erzählen. Die Leute sind auch alle ganz nett zu mir, aber ich hab hier immer das Gefühl, als hätte ich silberne Löffel geklaut. Mensch zweiter Klasse. Schon wenn mir das Servierfräulein einen Cocktail hinstellt: Hier, Du armes Luder, sollst auch mal ‚was Gutes haben. 9)

Der Film bewertet vielfach und variierend durch Kontrastierungen: Vater Robert (genannt Bob), sein Sohn Hans (genannt Jonny), die anderen ausgelassen und unbeschwert sich vergnügenden internationalen Ski-Gäste stehen in ihrer (amerikanisch wirkenden und zum Teil auch so apostrophierten) jungenhaft-unreifen Leichtigkeit Margot von Korff und Sohn Günther gegenüber. Mutter und Sohn erscheinen nicht nur bemitleidenswert in ihrer elenden Lage im Nachkriegsdeutschland und in ihrer Beschädigung durch die Erfahrungen im Krieg, sondern auch in ihrem Ernst und ihrem Stolz moralisch überlegen. Die Haltung der Emigranten eigentlich ein Modell für aufrechten Gang – erscheint dagegen in keiner Weise vorbildlich.

In den mir bekannten zumeist recht kritisch gestimmten zeitgenössischen Besprechungen von DIE SÖHNE DES HERRN GASPARY störten sich die Rezensenten an den vielfachen Äußerungen von Selbstgerechtigkeit und dem Habitus des Beleidigt-seins auf der Seite der beiden Daheimgebliebenen in diesem Film nicht. Vielmehr wird die deutlich wertende Darstellung der Haltungen der beiden Brüder, wenn auch von den politischen Implikationen gereinigt, eher unterstrichen:

Der eine hat den Krieg nur vom Hörensagen kennengelernt, der andere war mittenmang. “ 10)

Nur eine Kritik sieht hierin eine „glasierte NS-Propaganda“ und apostrophiert Günthers These, zu der Niederlage der Deutschen sei es lediglich wegen der Überzahl der Feinde gekommen, als „neofaschistische Legende“. Der Regisseur des Films, Rolf Meyer, ist für diesen Kritiker dann auch „einer der romantischen Nachfahren Goebbels‘scher Filmschulung.“ 11)

Die Inhaltswiedergabe der Verleihinformation für den Kinobesitzer gibt die Bewertung der handelnden Personen, die nochmals durch das Happy-End des Films verstärkt wird, zutreffend wieder:

„Der Zwiespalt der beiden Brüder führt zu Günthers heimlicher Abreise. Noch in derselben Nacht kommt es zu einer Aussprache zwischen Hans und Christine, die ihn bittet, seinem Bruder nachzufahren und sich wieder mit ihm zu vertragen. Und noch eines trägt sie ihm auf: Er möge Günther sagen, wie sehr sie ihn liebt!

In Hamburg findet Hans seinen Bruder bei der Arbeit und inmitten seiner bescheidenen, harten Umwelt. Es kommt ihm zum Bewusstsein, dass er in seinem Leben bisher zu sehr an der Oberfläche geschwommen hat, ohne den richtigen Sinn für alles zu empfinden, was um ihn herum geschah. Gemeinsam will er sich mit seinem Bruder ein neues Leben zurechtzimmern. Beide beginnen sie mit dem Studium, um tüchtige, brauchbare Menschen zu werden. 12)

Nicht die Personen, die im und auf der Seite des nationalsozialistischen Deutschland blieben, sondern Robert und Hans, die Emigranten, müssen Federn lassen. Robert Gaspary büßt nur sein luxuriöses Auto ein, das seine beiden Söhne kurzerhand in ein nun nützliches Lastauto zur Gründung eines bescheidenen Fuhrunternehmens umbauen. Sein Sohn Hans muss dagegen sogar seine ganze Persönlichkeit und Lebensweise in Frage stellen. Nicht Günther, sondern der amerikanisch-lockere und lebenslustige Hans (Harald Holberg) bedarf der Läuterung und WandIung.

Das luxuriöse Vehikel, die genussorientierte Lebensweise unterliegen in DIE SÖHNE DES HERRN GASPARY anderen, eben „deutschen“ Tugenden: Stolz, Prinzipientreue, Bescheidenheit. Die in Deutschland gebliebenen Margot und Günther werden in diesem Film als aufrechte, starke, beherrschte, sich selbst und ihrer Biographie unbeirrbar verbundene, „reife“ und ernsthafte Persönlichkeiten gezeichnet. Die Frage nach einer schuldhaften Verstrickung wird nicht ernsthaft gestellt. Vielmehr erscheint durch die Schilderung der Leidenserfahrungen wie auch der aktuellen elenden Existenzbedingungen in der Barackensiedlung dieses „Schicksal“ von Margot und Günther als ungerechte Erniedrigung. Verstärkt wird dieser Eindruck besonderes durch zwei Momente: Die Betonung der moralischen Überlegenheit dieser beiden Figuren und ihre ständige Unterstellung, die ihnen begegnenden Ausländer und emigrierten Verwandten hielten sie für schlecht und unwert.

Mehrfach gebrochen offenbart dieser Film bei genauerer Analyse der Handlung und der innerfilmischen Personenbewertung charakteristische Verlaufsformen für die Verarbeitung einer grundlegenden Problemlage der Deutschen nach dem Krieg:

- Das traumatisierende Erlebnjs der Selbsterhöhung und anschließenden Erniedrigung durch die Schuldaufdeckung und Entmündigung durch die Besatzer;

- Prozesse der Verleugnung von Schuld und die Projektion des Gefühls eigener moralischer Unterlegenheit auf den tatsächlichen oder vermeintlichen Ankläger;

- die Überwindung dieses Gefühls durch Überlagerung, den ‚Beweis‘ ethischer Überlegenheit durch Ernsthaftigkeit, Stärke, Strebsamkeit und Arbeitswillen.

Anmerkungen

- Zitiert wird im Folgenden aus der Dialogliste, die im Nachlass der Junge Film-Union, a.a.O., Siehe Quellenverzeichnis, hier: S. 6, 1. Akt, Nr. 99-113. Aufgrund der Filmsichtung sind die Namen der jeweiligen Sprecher, die in dieser Liste fehlen, von mir ergänzt, ebenso die filmbildlichen Beobachtungen.

- DIF, Verleihinformation für den Kinobesitzer, Hervorhebung: B.G.

- Dialogliste, a.a.O., 2. Akt, S. 9/Nr.9

- Cinegraph, a.a.O.

- hierzu den Beitrag „Menschenbild“

- In einer der Schlussszenen zelebriert Margot ihre damenhafte Eleganz in einem geliehenen Festtagsdirndl und mit um den Kopf gewundenen Zöpfen.

- Informationsprospekt für den Kinobesitze, DIF

- Dialogliste, a.a.O., S. 22f. Nr. 98-112

- a.O., S. 24, Nr. 127

- Die neue Zeit, 8.12.1948

- Der Tagesspiegel, 22.1.1949

Warum dieser Film trotz der bedenklichen Passagen und Tendenzen die britische Filmkontrolle offenbar unbeanstandet passierte, lässt sich in diesem krassen Fall wohl letztlich nur aus seiner besonderen Produktionssituation von DIE SÖHNE DES HERRN GASPARY erklären. Die Dreharbeiten fielen in eine Phase, in der die Vorzensur der britischen Filmkontrolle bereits kurz vor ihrer Aufhebung stand. Da der Produzent und Regisseur des Films, Rolf Meyer, zu dem für die britische Zone damals maßgebenden Filmoffizier Dessauer ein ausgesprochen harmonisches Verhältnis aufgebaut hatte, gelang es ihm, mit den Dreharbeiten zu beginnen, bevor das Drehbuch fertiggestellt war. Dass späterhin – bei der Endabnahme des Films etwa – noch Schnitte vorgenommen wurden, ist nicht auszuschließen, war aber aus den analysierten Akten der ‚Junge Film-Union‘ nicht zu belegen, (S. die Untersuchung der Produktionsbedingungen in der britischen Zone im allgemeinen und die Aktenrecherche im Nachlass der Produktionsfirma, im Besonderen in Abschnitt 4,4,4 dieser Arbeit) - DIF – Materialsammlung zum Film

Auszug aus:

Dem Film wurde eine „verharmlosende und restaurative Tendenz“ attestiert. Nachfolgend mehrere Beispiele dafür:

Klaus Irler schrieb in der taz:

„Der Film ‚Die Söhne des Herrn Gaspary‘ aus dem Jahr 1948 … handelt von zwei ungleichen Brüdern im Nachkriegsdeutschland mit der Botschaft: Pazifistische Weichlinge brauchen wir nicht, sondern eine Jugend, die anpackt beim Wiederaufbau. Der Film fiel seinerzeit bei der Kritik durch mit dem Hinweis, ein NS-Propaganda-Film hätte nicht anders ausgesehen.“

(taz Nord vom 13. November 2008)

„Ein Sammelsurium von Nachkriegsproblemen (Militarismus, Völkerverständigung, Flüchtlinge, Folgen der Emigration etc.) im Rahmen einer konventionellen Familiengeschichte, die oberflächlich-optimistische Scheinlösungen anbietet.“

Lexikon des Internationalen Films

Peter Pleyer befand:

„Die Söhne des Herrn Gaspary ist der erste nach Kriegsende hergestellte deutsche Spielfilm, der – getarnt unter dem Deckmantel der Unterhaltung – eine Rehabilitierung des von den Nationalsozialisten begonnenen Krieges liefert. (…) Mit Günter soll der Betrachter dementsprechend stolz darauf sein, einem Volk anzugehören, dessen äußerer Zusammenbruch nur auf die Masse böswilliger Feinde zurückzuführen ist, gegen die es zur Behauptung seiner Lebensinteressen kämpfen mußte.“

Peter Pleyer: Deutscher Nachkriegsfilm 1946-1948, Verlag C. J. Fahle, Münster/Westf. 1965

-

Wie spiegelt die Geschichte der Familie Gaspary die gesellschaftlichen Spaltungen während und nach dem Zweiten Weltkrieg wider?

-

Welche Rolle spielen die beiden Brüder Hans und Günther in der Handlung? Wie entwickeln sich ihre Weltanschauungen?

-

Wie wird die NS-Diktatur und ihre Auswirkungen auf individuelle Schicksale dargestellt? Gibt es eine klare moralische oder politische Botschaft?

-

Welche filmischen Mittel werden genutzt, um die emotionale Distanz zwischen den Charakteren zu verdeutlichen?

-

Wie wurde der Film damals aufgenommen? Welche Bedeutung hatte er für das Publikum im Nachkriegsdeutschland?

-

Lassen sich Parallelen zu heutigen gesellschaftlichen Spannungen ziehen? Ist das Thema noch aktuell?