Das Brot oder der Himmel – Unterrichtseinheit

von GFS-Admin_2021 · Veröffentlicht · Aktualisiert

Standbild aus UNSER TÄGLICH BROT

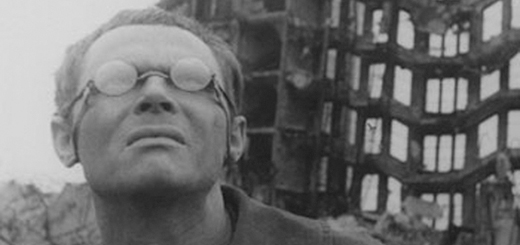

Standbild aus UNSER TÄGLICH BROT Standbild aus UND ÜBER UNS DER HIMMEL

Standbild aus UND ÜBER UNS DER HIMMEL

Unterrichtseinheit Sek II (18 Unterrichtsstunden)

Geschichten von Hoffnungen und Wünschen, vom Scheitern und erfolgreich sein

Wie meisterten die Menschen nach dem Ende des Krieges das tägliche Leben, welche Sorgen und Nöte bestimmten ihren Alltag. Das sind zentrale Fragen, wenn man sich mit der deutschen Nachkriegsgeschichte beschäftigt. Neben historischen Studien, Statistiken und Zeitzeugenberichten sind es Filme und hier vor allem zeitgenössiche Soielfilme, die Auskunft darüber geben können. Sie erzählen Geschichte aus und über den Alltag. Sie stellen dabei Menschen in den Mittelpunkt, die im Rahmen ihres „Filmlebens“ Hoffnungen udn Wünsche äußern, Erfolge erzielen und/oder Niederlagen erleiden. Diese Geschichten offenbaren – in ihren zentralen Motiven – zeitgenössische Mentalitäten, Handlungsdispositionen, die Einfluss gehabt haben auf den geschichtlichen Verlauf nach 1945.

In der Unterrichtseinheit geht es also vor allem um die Arbeit mit Spielfilmen als Quelle ihrer Entsteheungszeit.

Siehe dazu:

Detlef Endeward/Peter Stettner: Das Brot und der Himmel. Zwei deutsche Spielfilme als historische Quelle der frühen Nachkriegszeit. In: Irmgard Wilharm (Hg.): Geschichte in Bildern. Von der Miniatur bis zum Film als historische Quelle, Pfaffenweiler 1995, S. 199-254

Dem ersten Eindruck nach hat man es bei UND ÜBER UNS DER HIMMEL und UNSER TÄGLICH BROT mit zwei völlig verschiedenen Filmen zu tun. Diese Wahrnehmung ergibt sich vor allem aus der sehr unterschiedlichen Bauweise und Inszenierung der Filme, wenngleich in beiden Produktionen Menschen vorgestellt werden, die versuchen, mit der Zersörung der alten Verhältnisse fertig zu werden, sich neu zu orientieren und dabei in Konflikt miteinander geraten.

Der Film UNSER TÄGLICH BROT ist ein exakt kalkuliertes und konstruiertes Stück „filmische Realität“, welches seinen Charakter als Film nirgends leugnet und auf Überzeugung und Einsicht setzt. Hier wird ein „Modell“ vorgestellt, ein Modell im brechtschen Sinne – gemeint ist die Methode der Darstellung im Lehrstück und im epischen Theater.

Der Film UND ÜBER UNS DER HIMMEL ist dagegen „Star-Kino“: Hans Albers – der Kriegsheimkehrer Hans Richter, der mit den Problemen und Anfechtungen der Zeit zurecht kommen muß – wird entsprechend ins Bild gesetzt. Seine Suche nach Identität bzw. moralisch verbindlichen Werten und einer Lebensperspektive wird erzählt. Die Zeitprobleme werden kaleidoskopartig ausgebreitet, sind bloße Kulisse. Der Film knüpft so bruchlos an die Tradition des UFA-Unterhaltungsfilms an.

Die Filme dokumentieren so zwei sehr unterschiedliche Varianten der Anknüpfung an die deutsche Filmgeschichte. Geht man allerdings näher auf die inhaltlichen Gesichtspunkte ein, unterscheiden sie sich zwar auf der intentionalen Ebene, den sog. „Botschaften“ voneinander, nähern sich in den dargestellten Motiven teilweise aber bis zur Übereinstimmung einander an.

Die folgende Unterrichtseinheit soll sich genau mit diesen skizzierten Unterschieden wie Parallelen beschäftigen und daraus Schlüsse auf die Nachkriegsgesellschaft ziehen.

Die Unterreichtseinheit ist in drei Phasen zu je 6 Unterrichtsstunden gegliedert:

Zu Beginn geht es darum, die Filmbeispiele zur Kenntnis zu nehmen (Wahrnehmungsphase). Ziel sollte sein, daß die Schüler ihre Ersteindrücke festhalten und im Gespräch die Subjektivität der Wahrnehmungen erkennen und gegenseitig tolerieren lernen. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich hier als, ausgehend von der Filmrealität vor allem mit der Wirkungsrealität – bezogen auf sie selbst – der Filme.

In der zweiten Phase (Analysephase) sollen die verschiedenen Untersuchungsfelder bearbeitet werden. Ziel ist dabei, daß die Schüler lernen, genau zu beobachten und ihre Beobachtungen festzuhalten. (Filmrealität) Dabei können verschiedene Verfahren der gemeinsamen Ergebnissicherung erprobt werden. Im Rahmen dieser Ergebnissicherung soll eine erste interpretierende und systematisierende Beschäftigung mit den jeweils behandelten Teilaspekten des Themas erfolgen.

In der dritten Phase (Auswertungsphase), die – wenn zeitlich möglich – durch eine zweite Sichtung der Filmbeispiele eingeleitet werden kann, sollen die Schülerinnen und Schüler die interpretierende Arbeit über die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen ihrer Mitschüler vertiefen und einen Transfer leisten, indem sie sie auf den Kontext des gesamten Kurses beziehen.

Übergeordnetes Ziel ist dabei, daß die Schüler erkennen, welche Werte, Ideale und Perspektivvorstellungen das Bewußtsein und das Verhalten der Menschen geprägt haben und welche Bedeutung diese Verhaltensdispositionen (das kollektive Bewußtsein) der Menschen und ihr alltägliches Handeln für die Herausbildung gesellschaftlicher Strukturen gehabt haben. (Bezugsrealität)

In dieser Unterrichtsskizze sind die Stunden der zweiten Phase sicher sehr arbeitsintensiv. Der Umfang der Aufgaben kann durchaus – entsprechend den Vorkenntnissen und Fähigkeiten der jeweiligen Lerngruppe – unterschiedlich gestaltet werden: entweder in der hier vorgeschlagenen umfassenden oder aber in einer reduzierten Form. Um die notwendige Komplexität in der Ergebnissammlung zu wahren, schlagen wir vor, daß in dieser zweiten Phase arbeitsteilig in Kleingruppen gearbeitet wird. Dies bietet sich auch aus zeitökonomischen Gründen an.

Die dritte Phase bietet genügend Zeit, die Ergebnisse zu reflektieren und zu diskutieren. Auf die hier vorgeschlagene „Zweitsichtung“ der Filme kann, wenn nicht genügend Zeit ist, auch verzichtet werden.

Gruppenbildung mit unterschiedlichen Beobachtungsaufgaben

2 Gruppen mit folgenden Aufgaben:

- Auf welche Zeit (Bezugszeit) bezieht sich der jeweilige Film?

- Welchen Handlungszeitraum umfaßt der Film?

- Auf welche realen Räume bezieht sich der Film?

- An welchen Orten spielt die Filmhandlung?

2 Gruppem mit folgenden Aufgaben:

- Welche Person(en) steht/stehen im Mittelpunkt der Handlung?

- Wer hat zu wem eine engere bzw. distanzierter Beziehung?

- Bleiben die Beziehungskonstellationen im Verlaufe der Erzählung gleich oder gibt es Veränderungen? Wenn ja, bei wem?

Festhalten der Ergebnisse

Sammlung von individuellen Eindrücken und Aufforderung zur Bewertung des Films auf eine Skale von -5 bis ‚5

Gruppenbildung mit unterschiedlichen Beobachtungsaufgaben

2 Gruppen mit folgenden Aufgaben:

- Auf welche Zeit (Bezugszeit) bezieht sich der jeweilige Film?

- Welchen Handlungszeitraum umfaßt der Film?

- Auf welche realen Räume bezieht sich der Film?

- An welchen Orten spielt die Filmhandlung?

2 Gruppem mit folgenden Aufgaben:

- Welche Person(en) steht/stehen im Mittelpunkt der Handlung?

- Wer hat zu wem eine engere bzw. distanzierter Beziehung?

- Bleiben die Beziehungskonstellationen im Verlaufe der Erzählung gleich oder gibt es Veränderungen? Wenn ja, bei wem?

Festhalten der Ergebnisse

Sammlung von individuellen Eindrücken und Aufforderung zur Bewertung des Films auf eine Skale von -5 bis ‚5

Raum-Zeit-Bezüge

.1. Beantwortung folgender Fragen

- Auf welche Zeit (Bezugszeit) bezieht sich der jeweilige Film?

- Welchen Handlungszeitraum umfaßt der Film?

- Auf welche realen Räume bezieht sich der Film?

- An welchen Orten spielt die Filmhandlung?

2. Vergleich und Diskussion folgender Fragen

- In welcher Form wird die Vergangenheit angesprochen?

- Wie thematisiert der Film Zukunft?

- Wie werden die Handlungsorte dargestellt,

- Was verändert sich in der Darstellung im Verlaufe der Filmhandlung

3. Festhalten der Ergebnisse

Nähe-Distanz-Diagramme der Personen zueinander

.1. Festhalten der Personenkonstellationen

- Welches sind die Haupt-, Neben- und Randfiguren?

2. In welcher Beziehung stehen diese Personen zueinander?

3. Vergleichende Zusammenstellung der Untersuchungsergebnisse und Diskussion folgender Fragen:

- Wie werden Männer und Frauen dargestellt?

- Welche Rollenbilder (Klischees) werden vermittelt?

- Mit welchen Figuren können Sie sich identifizieren? Gibt es Identifikationsangebote?

4. Festhalten der Ergebnisse

Unterrichtseinheiten

Unser täglich Brot (1948)

Und üner uns der Himmel (1947)

Die Unterreichtseinheit ist in drei Phasen zu je 6 Unterrichtsstunden gegliedert:

Zu Beginn geht es darum, die Filmbeispiele zur Kenntnis zu nehmen (Wahrnehmungsphase). Ziel sollte sein, daß die Schüler ihre Ersteindrücke festhalten und im Gespräch die Subjektivität der Wahrnehmungen erkennen und gegenseitig tolerieren lernen. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich hier als, ausgehend von der Filmrealität vor allem mit der Wirkungsrealität – bezogen auf sie selbst – der Filme.

In der zweiten Phase (Analysephase) sollen die verschiedenen Untersuchungsfelder bearbeitet werden. Ziel ist dabei, daß die Schüler lernen, genau zu beobachten und ihre Beobachtungen festzuhalten. (Filmrealität) Dabei können verschiedene Verfahren der gemeinsamen Ergebnissicherung erprobt werden. Im Rahmen dieser Ergebnissicherung soll eine erste interpretierende und systematisierende Beschäftigung mit den jeweils behandelten Teilaspekten des Themas erfolgen.

In der dritten Phase (Auswertungsphase), die – wenn zeitlich möglich – durch eine zweite Sichtung der Filmbeispiele eingeleitet werden kann, sollen die Schülerinnen und Schüler die interpretierende Arbeit über die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen ihrer Mitschüler vertiefen und einen Transfer leisten, indem sie sie auf den Kontext des gesamten Kurses beziehen.

Übergeordnetes Ziel ist dabei, daß die Schüler erkennen, welche Werte, Ideale und Perspektivvorstellungen das Bewußtsein und das Verhalten der Menschen geprägt haben und welche Bedeutung diese Verhaltensdispositionen (das kollektive Bewußtsein) der Menschen und ihr alltägliches Handeln für die Herausbildung gesellschaftlicher Strukturen gehabt haben. (Bezugsrealität)

In dieser Unterrichtsskizze sind die Stunden der zweiten Phase sicher sehr arbeitsintensiv. Der Umfang der Aufgaben kann durchaus – entsprechend den Vorkenntnissen und Fähigkeiten der jeweiligen Lerngruppe – unterschiedlich gestaltet werden: entweder in der hier vorgeschlagenen umfassenden oder aber in einer reduzierten Form. Um die notwendige Komplexität in der Ergebnissammlung zu wahren, schlagen wir vor, daß in dieser zweiten Phase arbeitsteilig in Kleingruppen gearbeitet wird. Dies bietet sich auch aus zeitökonomischen Gründen an.

Die dritte Phase bietet genügend Zeit, die Ergebnisse zu reflektieren und zu diskutieren. Auf die hier vorgeschlagene „Zweitsichtung“ der Filme kann, wenn nicht genügend Zeit ist, auch verzichtet werden.

Und über uns der Himmel

Unser täglich Brot (1948)

Raum-Zeit-Bezüge

.1. Beantwortung folgender Fragen

- Auf welche Zeit (Bezugszeit) bezieht sich der jeweilige Film?

- Welchen Handlungszeitraum umfaßt der Film?

- Auf welche realen Räume bezieht sich der Film?

- An welchen Orten spielt die Filmhandlung?

2. Vergleich und Diskussion folgender Fragen

- In welcher Form wird die Vergangenheit angesprochen?

- Wie thematisiert der Film Zukunft?

- Wie werden die Handlungsorte dargestellt,

- Was verändert sich in der Darstellung im Verlaufe der Filmhandlung

3. Festhalten der Ergebnisse

UND ÜBER UNS DER HIMMEL

| Bezgszeit | damalige Gegenwart (und 2 kurze Rückblenden auf die 20er Jahre) |

| Handlungszeit | nicht exakt bestimmt (ca. 1946/47) |

| Bezugsraum | Deutschland – Großstadt Berlin |

| Handlungsraum |

1. Wohnung/Haus des Hans Richter |

UNSER TÄGLICH BROT

| Bezugszeit | damalige Gegenwart |

| Handlungszeit | Anfang: 1946 – Ende nicht exakt definiert (ca. 1948) |

| Bezugsraum | Deutschland – Großstadt Berlin |

| Handlungsraum |

1. Wohnung der Familie Webers (Wohnküche) |

Nähe-Distanz-Diagramme der Personen zueinander

.1. Festhalten der Personenkonstellationen

- Welches sind die Haupt-, Neben- und Randfiguren?

2. In welcher Beziehung stehen diese Personen zueinander?

3. Vergleichende Zusammenstellung der Untersuchungsergebnisse und Diskussion folgender Fragen:

- Wie werden Männer und Frauen dargestellt?

- Welche Rollenbilder (Klischees) werden vermittelt?

- Mit welchen Figuren können Sie sich identifizieren? Gibt es Identifikationsangebote?

4. Festhalten der Ergebnisse

UND ÜBER UNS DER HIMMEL

- Welche Person(en) steht/stehen im Mittelpunkt der Handlung?

- Wer hat zu wem eine engere bzw. distanzierter Beziehung?

- Bleiben die Beziehungskonstellationen im Verlaufe der Erzählung gleich oder gibt es Veränderungen? Wenn ja, bei wem?

UNSER TÄGLICH BROT

- Welche Person(en) steht/stehen im Mittelpunkt der Handlung?

- Wer hat zu wem eine engere bzw. distanzierter Beziehung?

- Bleiben die Beziehungskonstellationen im Verlaufe der Erzählung gleich oder gibt es Veränderungen? Wenn ja, bei wem?

Vereinfachte Skale der Bewertung des Verhaltens der Personenen

UND ÜBER UNS DER HIMMEL

„Richtiges Verhalten neutral „Falsches“ Verhalten

UNSER TÄGLICH BROT

„Richtiges Verhalten neutral „Falsches“ Verhalten

1. Halten Sie die Geschehens- bzw. Handlungsmotive anhand von Sequenzbeobachtungen fest

- Wie verdienen die Menschen ihren Lebensunterhalt?

- Welche Beziehungen unter den Menschen werden dargestellt?

- Wie werden Probleme angegangen/gelöst?

- Welche Konflikte werden dargestellt? Wie werden diese Konflikte gelöst?

UND ÜBER UNS DER HIMMEL

- Sequenzen 8 und 14 – 24

UNSER TÄGLICH BROT

Sequenzen

2. Ordnen sie aus der zusammenfassenden Aufstellung der zentralen Motive der deutschen Nachkriegsspielfilme die für diese beiden Filme zutreffenden zu!

UND ÜBER UNS DER HIMMEL

Die Handlungsstruktur des Films ähnelt der des antiken Fünfakters: „Das fünfaktige aristotelische Drama begünstigt (…) die Entwicklung einer Figur im Sinne idealistisch-individualistischer Ethik. Die fünf Akte sind Prüfsituationen des Helden, der sich gegen die Welt stellt und sich bewährt.

- Akt – Exposition:

Hans Richter kehrt ins zerstörte Berlin heim.

- Akt – Aufbau des Konflikts:

Er beginnt mit dem Wiederaufbau seiner Wohnung, wobei er, der eigentlich „gute Kerl“, ins Schwarzmarktmilieu abrutscht.

- Akt – Durchführung und Zuspitzung des Konflikts:

Hans Sohn Werner kehrt heim und lernt, zunächst blind, wieder „sehen“ – er sieht das Verwerfliche im Tun seines Vaters.

- Akt – retardierendes Moment und Wende:

Werner und Edith Schröder brechen mit Hans.

- Akt – Lösung des Konflikts:

Hans besinnt sich, wendet sich gemeinsam mit seinem Sohn gegen die (anderen) Schieber und findet sein privates Glück.

In „Und über uns der Himmel“ werden die höchst aktuellen und brisanten Fragen nach dem eigenen Standpunkt und dem einzuschlagenden Weg auf besondere, d. h. leicht annehmbare, weil entlastende Weise gestellt und beantwortet. Die Irrungen des Protagonisten werden so inszeniert, dass man sie voller Verständnis und Sympathie betrachten kann. Dem im Grunde guten und tüchtigen Hans sieht man seine Verfehlungen gern nach – woran der Schauspieler Albers, der seine Rollengeschichte als sympathischer und unwiderstehlicher Draufgänger in den Film mit einbringt, entscheidenden Anteil hat. Er eignet sich hervorragend als Identifikationsfigur, erscheint er doch mehr als Opfer seiner Zeit denn als Täter. Als Täter erscheinen in diesem Film ohnehin allein die finster gezeichneten Schwarzmarktbosse, die der Held schließlich ihrer gerechten Strafe zukommen läßt.

Bedeutung des Liedes als Leitmotiv im Film

Dieses Lied ist mehr als nur kommentierende Begleitung, es entspricht der Fabel der um Hans Albers kreisenden Ereignisse. Bei genauerem Hinsehen offenbart sich sein Charakter als Suche nach einem Selbstbild, nach Identität – „was ist aus uns geworden?“ Nicht zufällig erfolgt dieser Prozeß nicht allein verbal – die Worte werden hier (zusammen mit der markigen Stimme von Hans Albers) eher zum Vehikel für die Zeichnung von Bildern, einer Vorstellung, eines Paradigmas: Die Angst vor dem Untergang und das Gefühl der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins an die Macht des (nicht mit Worten bezeichneten!) „Schicksals“ seien, wenn schon nicht aufzulösen, so doch wenigstens – mit Hilfe des „Himmels“ – zu überwinden und zu überdecken. Das Lied fokussiert trotz der „Wir“-Frage bereits den einzelnen. Auf seinen individuellen Umgang mit der Situation, seine moralisch-ethischen Entscheidungen wird es ankommen – „der Wind weht das Sandkorn weiter“.

UNSER TÄGLICH BROT

„Unser täglich Brot“ ist ein exakt kalkuliertes und konstruiertes Stück filmische Realität, welches seinen Charakter als Film nirgends leugnet und auf Überzeugung und Einsicht setzt. Hier wird ein Modell im brechtschen Sinne vorgestellt, das auf Methode der Darstellung im Lehrstück und im epischen Theater zurückgreift. Dudow bedient sich dabei eines sachlich-dokumentarischen Stils in der filmischen Realisierung. Sein Kino-Lehrstück stellt innerhalb der Nachkriegsproduktion eine Ausnahme dar. Es ist eine bewusste Anknüpfung an Traditionen, die im sogenannten proletarischen Kino am Ende der Weimarer Republik entwickelt wurden und die durch den Nationalsozialismus zerschlagen worden waren. Dudow selbst hatte 1931 mit „Kuhle Wampe oder Wem gehört die Welt“ zusammen mit Bertolt Brecht einen entscheidenden Beitrag zu diesem in Deutschland raren Genre geleistet. „Unser täglich Brot“ nun ist Ausdruck für ein politisch-intentionales Handeln und Wollen. Folglich ist der Film auch konsequent parteilich, und Dudow leugnet diese Parteilichkeit an keiner Stelle. Mit seinem Werk bzw. seiner Stellungnahme zur gesellschaftspolitischen Situation in Deutschland nach 1945 will er Entscheidungshilfen geben und stellt „dem Falschen“ „das Richtige“ gegenüber.

Die im Bild konkret gezeigten Personen, ihre Haltungen und Handlungen stehen nicht nur für sich: Sie sind ein Modell für gesellschaftliche, soziale und politische Haltungen im Nachkriegsdeutschland, die vom Regisseur bewertet werden und in eine intendierte gesellschaftspolitische Aussage münden. Die filmtechnische Realisierung unterstützt die modellhafte Handlungskonstruktion, sie trägt das zur Erkenntnis und Bewertung ausgestellte Geschehen des Films: In der Kontrastmontage, in den immer wiederkehrenden Kamerafahrten, die Personen isolieren oder einander zuordnen sowie im Einsatz der Musik:

Funktion der Musik

Die Musik stützt die bildliche und verbale Aussage des Films nicht nur, sie hat eigenständige inhaltliche Funktion. Bei den Dialogpassagen in der Wohnung und in der Fabrik gibt es keine musikalische Begleitung oder Untermalung – die Musik würde vom wichtigen Wort ablenken. In den Passagen, die die einzelnen Konfliktstadien miteinander verknüpfen, sie mit der Außenwelt in Beziehung bringen, „treibt“ die Musik voran, vermittelt sie Dynamik und Entwicklung. Eisler selbst hat erklärt, was seine Musik ausdrücken soll: Den Heroismus der Hamsterer („Hungerzug“), die Freude über das erste markenfreie Essen („Die Suppe“) und besonders „die vorwärtsführende Kraft der arbeitenden Menschen“ .