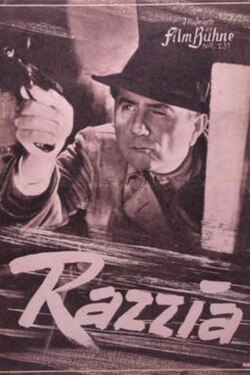

Razzia (1947)

von GFS-Admin_2021 · Veröffentlicht · Aktualisiert

Filmszene aus RAZZIA (DEFA – 1947)

Filmszene aus RAZZIA (DEFA – 1947)

Annotation

Der DEFA-Film „Razia“ (1947) von Werner Klingler spielt im Nachkriegsberlin und thematisiert den Schwarzmarkt. Kriminalkommissar Naumann kämpft gegen Schmuggler, wird jedoch ermordet. Sein Nachfolger Lorenz deckt Verrat auf und stellt die Täter. Ein realistischer Kriminalfilm über Moral und Not.

„Razzia“ war der fünfte Film der DEFA und zugleich ihr erster Kriminalfilm.

Allgemeine Angaben

Filmtitel: Razzia

Regie: Werner Klingler

Drehbuch: Harald G. Petersson

Produktionsfirma: DEFA – Deutsche Film-Aktiengesellschaft, Babelsberg

Produzent: (nicht explizit genannt)

Produktionsleitung: Willi Herrmann

Aufnahmeleitung: (nicht explizit genannt)

Erstverleih: Sovexport-Film GmbH

Technische Daten

Kamera: Friedl Behn-Grund, Eugen Klagemann

Schnitt: Fritz Stapenhorst

Ton: (nicht explizit genannt)

Musik: Werner Eisbrenner

Bauten: Bruno Monden, Otto Hunte

Kostüme: (nicht explizit genannt)

Maske: (nicht explizit genannt)

Darsteller (Auswahl)

Paul Bildt (Friedrich Naumann, Kriminalkommissar)

Elly Burgmer (Auguste Naumann)

Agathe Poschmann (Anna, Tochter)

Friedhelm von Petersson (Paul, Sohn)

Nina Konsta (Yvonne)

Claus Holm (Karl Lorenz, Kriminalanwärter)

Hans Leibelt (Hugo Lembke, Kriminalrat)

Heinz Welzel (Heinz Becker, Kriminalanwärter)

Harry Frank (Goll, Besitzer der Bar „Alibaba“)

Arno Paulsen (Franz Mierisch, Spediteur)

Walter Gross („Der flotte Willi“)

Undine von Medvey (Akkordeonistin)

Erwin Biegel, Martha Hübner, Otto Matthies

Produktionsdetails

Dreharbeiten: 1946/47, Atelier Berlin-Johannisthal und Außenaufnahmen in Berlin (u. a. Reichstag, Siegessäule, Brandenburger Tor)

Länge: ca. 96 Minuten

Format: 35mm, Seitenverhältnis 1:1,33

Bild/Ton: Schwarzweiß, Mono-Tonfilm

Prüfung & Aufführung

FSK-Prüfung: FSK ab 12 Jahre

Uraufführung: 2. Mai 1947, Berlin, Deutsche Staatsoper

Westdeutsche Premiere: 15. Oktober 1948, Solingen

Der DEFA-Kriminalfilm Razzia spielt im zerstörten Berlin der unmittelbaren Nachkriegszeit, wo Schwarzmarkt und organisierte Kriminalität florieren. Inmitten der Trümmer versucht Kriminalkommissar Friedrich Naumann mit seinen jungen Kollegen Heinz Becker und Karl Lorenz, einer Bande von Alkoholschmugglern das Handwerk zu legen. Zentrum der illegalen Aktivitäten ist die Großbar „Alibaba“, in der die Sängerin Yvonne auftritt – eine Schlüsselfigur, die Becker emotional und später auch beruflich in eine gefährliche Abhängigkeit bringt.

Die Ermittlungen geraten ins Stocken, als eine geplante Razzia im „Alibaba“ scheitert. Es wird klar: Die Polizei hat ein Leck. Tatsächlich hat Becker Yvonne von der Aktion erzählt, woraufhin ihr Chef Goll, der Besitzer der Bar und Drahtzieher des Schmuggels, Becker erpresst und als Informanten einsetzt. Währenddessen kehrt Naumanns Sohn Paul aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Die Wiedersehensfreude ist kurz: Naumann wird bei einem Alleingang im „Alibaba“ ermordet, nachdem er einen Geheimgang entdeckt hat, der für den Schmuggel genutzt wird.

Paul, der sich in der Nachkriegsnot kaum über Wasser halten kann, wird von seinem ehemaligen Kriegskameraden Willi in die Schmugglerkreise eingeführt. Er beginnt, für Goll zu arbeiten, zunächst als Schwarzmarkthändler, später als Fahrer bei einem Medikamentenschmuggel. Dabei gerät er unwissentlich in die Nähe des Mörders seines Vaters. Als Karl Lorenz, der mit Pauls Schwester Anna verlobt ist, Pauls kriminelle Aktivitäten entdeckt, kommt es zum Streit. Anna greift ein, nimmt Paul die Schmuggelware ab und übergibt sie Lorenz – ein Akt der moralischen Verantwortung.

Die Situation eskaliert, als Becker von Goll unter Druck gesetzt wird, weiterhin Informationen zu liefern. Becker will aussteigen, doch Goll bedroht ihn und offenbart, dass Spediteur Mierisch im Auftrag Golls Naumann ermordet habe. Paul, der das Gespräch belauscht, erkennt, dass er mit dem Mörder seines Vaters zusammenarbeitet. Er bewaffnet sich mit einem Revolver.

Währenddessen plant Kriminalrat Lembke eine neue Razzia im „Alibaba“. Becker, der Yvonne warnen will, entlarvt sich endgültig als Maulwurf. Bei der Razzia kommt es zur Konfrontation: Paul stellt Goll, Mierisch und Willi mit der Waffe. Die Polizei trifft ein, Becker hilft bei der Festnahme. Alle Täter werden verhaftet.

Paul erhält eine Bewährungsstrafe und findet eine Anstellung als Musiker – ein symbolischer Neuanfang. Anna und Karl Lorenz heiraten. Zur Hochzeit schenkt Lembke ihnen einen Blumenstrauß – beschafft über den Schwarzmarkt, was die Ambivalenz der Nachkriegsrealität ironisch unterstreicht.

Razzia ist damit nicht nur ein Kriminalfilm, sondern ein Zeitbild: Er zeigt die moralischen Grauzonen der Nachkriegszeit, die Verstrickung von Not und Schuld, und die Suche nach Gerechtigkeit in einer Gesellschaft im Übergang.

Der Film wurde von der DEFA (Deutsche Film-Aktiengesellschaft) produziert – der zentralen Filmgesellschaft der sowjetischen Besatzungszone, die später zur DDR wurde).

Gedreht wurde im Atelier Berlin-Johannisthal sowie an Originalschauplätzen in Berlin, darunter das Brandenburger Tor, die Siegessäule und der Reichstag. Diese Kulissen unterstreichen die Authentizität und den dokumentarischen Charakter des Films). Werner Klingler, der bereits vor 1945 als Regisseur tätig war, inszenierte Razzia als Mischung aus Kriminalfilm und Zeitbild. Seine Regie verbindet Spannung mit sozialer Analyse.

Die Filmbauten stammen von Otto Hunte und Bruno Monden, zwei renommierten Szenenbildnern, die bereits in der Weimarer Republik tätig waren. Ihre Arbeit verleiht dem Film eine visuelle Dichte, die zwischen Realismus und stilisierter Trümmerästhetik oszilliert).

Obwohl Berlin zu dieser Zeit unter Viermächteverwaltung stand, spielt die Besatzung im Film keine Rolle. Alle Figuren – Täter wie Ermittler – sind Deutsche. Damit rückt der Film die innerdeutsche Verantwortung in den Vordergrund und vermeidet eine externalisierte Schuldzuweisung).

Erfolg und Wirkung

Der Film war als Warnung vor dem Schwarzmarkt gedacht – einem Phänomen, das im zerstörten Berlin allgegenwärtig war. Die DEFA wollte mit Razzia nicht nur unterhalten, sondern auch aufklären und zur moralischen Erneuerung beitragen).

Razzia war ein großer Publikumserfolg: Über 8 Millionen verkaufte Eintrittskarten machen ihn zu einem der meistgesehenen DEFA-Filme überhaupt). Der Film traf den Nerv der Zeit – er thematisierte die moralischen Grauzonen der Nachkriegsrealität und bot zugleich eine narrative Struktur, die Hoffnung auf Ordnung und Gerechtigkeit vermittelte.

Die zeitgenössische Kritik stellte fest, dass die DEFA mit ihren ersten Filmen hohe Maßstäbe gesetzt habe. „Nun kommt innerhalb dieser Grenzen die Gebrauchsware in die Fertigung – zeitgemäß und realistisch auch hierin, ist sie nicht ohne Fehler des Rohstoffs und der Herstellung.“

Dadurch, dass der Täter für den Zuschauer zeitig feststehe, „entbehrt [der Film] etwas der prickelnden Spannung, die den echten Kriminalfilm – der er auch nicht sein will – auszeichnet.“ (Helmut Eisel in: Sonntag, Nr. 19, 1947)

Nichts ist gemeiner, als sich skrupellos und kaltherzig an der Not der Mitmenschen zu bereichern. Niemand ist gemeiner als der Schieber, als der Schwarzhändler, der aus dem grauen Elend, das ihn rings umgibt, sein schmutziges Gewerbe nährt. Mag er es beschönigen, wie er will – was er tut, bleibt ein Verbrechen, wie er selber ein Verbrecher bleibt, auch wenn er die Maske des honetten Geschäftsmannes oder des fixen Jungen noch so täuschend zur Schau trägt. Das etwa ist der moralische Hintergrund des DEFA-Films „Razzia“, der in der Staatsoper unter dem Beifall des Publikums uraufgeführt wurde. Der „reale“ Hintergrund ist das Nachkriegsberlin, dessen Schattenseiten der Regisseur Werner Klingler mit der von Friedl Behn-Grund und Eugen Klagemann geführten Kamera belauscht. (…)

Die „kräftig akzentuierte Handlung“ umfasse typische Motive des herkömmlichen Krimis, doch gehen „moralische und realistische Absicht des Films […] dabei nicht immer eine restlos glückliche Ehe ein – der ohnehin reichlich papierne Dialog hat eine spürbare Neigung zum Pastoralen, die die Spannung ebenso wie die Darsteller des öfteren empfindlich lähmt.“

Ein realistischer Zeitfilm. Erstaufführung des DEFA-Films Razzia in der Staatsoper. In: Tägliche Rundschau, Berlin/Ost, 3. Mai 1947

Der Kampf der Berliner Polizei gegen die Hintermänner einer Schwarzmarkt-Schieberbande. Aktuelle Zeitprobleme und Gesellschaftskritik nach dem Zweiten Weltkrieg im ersten Kriminalfilm der DEFA. Nicht durchweg glaubhaft, aber spannend und historisch aufschlußreich.

Elend ohne Ende. Die Stadt Berlin in Schutt und Asche, die Menschen ausgemergelt, in schlotternden Anzügen, traumatisiert durch die Bombennächte, von Hunger gezeichnet – und da soll der Mensch auf den Menschen Rücksicht nehmen und sich überlegen, ob er mit seinem Tun für sich selbst und seine Familie nicht dem Anderen schadet. Egoismus legt sich in diesem dunklen Nachkriegsjahr auf viele Seelen. Der Schwarze Markt, den die Polizei vergeblich bekämpft, ist Ausdruck einer Verzweiflung. (…)

Es ist Klinglers Verdienst, diesen Film ohne tiefschürfende Psychologisierungen, aber mit einer beeindruckenden Wachheit und Detailschärfe gedreht zu haben. Sogar für Ironie hat er Sinn. Als der Kriminalrat zum Schluss der Witwe Naumann einen Besuch abstattet, fragt sie ihn, wo er denn den Blumenstrauss gekauft habe. „Auf dem Schwarzmarkt“, lautet die schuldbewusste Antwort.

Auszug aus dem Kommentar „Die Not der Anderen“ von Falk Schwarz am 02.03.2017 bei filmportal.de

Razzia bei filmportal.de

Razzia bei der DEFA-Stiftung

Razzia bei Wikipedia

Von Agenten und Kundschaftern. Andreas Kötzing über Spionagefilme der DEFA als Gegenentwurf zum westlichen Genrekino

Ralf Schenk (Red.), Filmmuseum Potsdam (Hrsg.): Das zweite Leben der Filmstadt Babelsberg. DEFA-Spielfilme 1946–1992. Henschel, Berlin 1994, S. 37.

Razzia. In: F.-B. Habel: Das große Lexikon der DEFA-Spielfilme. Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2000, ISBN 3-89602-349-7, S. 475–476.