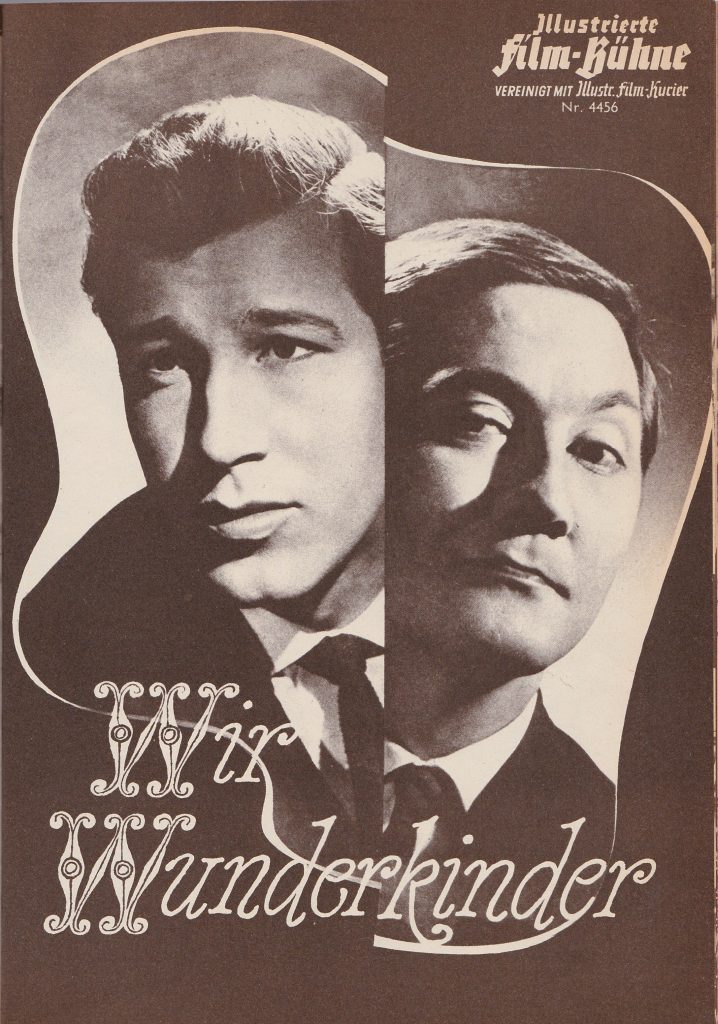

Wir Wunderkinder (1958)

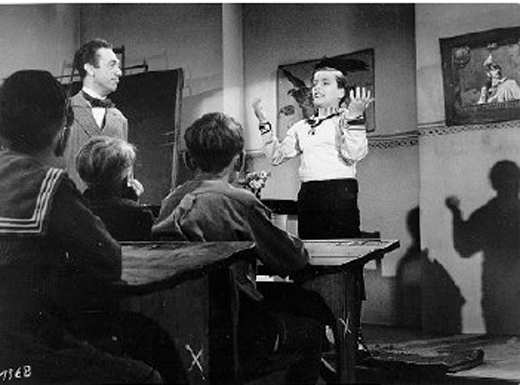

Szenenfoto mit Johanna von Koczian und Hansjörg Felmy (Foto: Filminstitut Hannover)

Szenenfoto mit Johanna von Koczian und Hansjörg Felmy (Foto: Filminstitut Hannover)

Annotation

Satirische Filmchronik (1958) von Kurt Hoffmann nach Hugo Hartung: Zwei Jugendfreunde, der idealistische Hans und der karrierehungrige Bruno, durchqueren vier Jahrzehnte deutscher Geschichte. Kabarettistische Rahmung entlarvt Opportunismus und Selbstbetrug im Wirtschaftswunder‑Westdeutschland.

Regie: Kurt Hoffmann

Regie-Assistenz: Wolfgang Kühnlenz, Manfred Kercher

Buch: Heinz Pauck, Günter Neumann; nach dem Roman von Hugo Hartung

Kamera: Richard Angst.

Kamera-Assistenz: Alfred Westphal, Kurt Pfändler

Standfotos: Ferdinand Rotzinger

Bauten: Franz Bi, Max Seefelder

Requisite: Waldemar Hinrichs (Außen), Taute (Innen).

Kostüme: Elisabeth Urbancic; Assistenz: Vera Otto.

Maske: Georg Jauss, Gertrud Weinz(-Werner), Klara (Walzel)-Kraft.

Schnitt: Hilwa von Boro; Assistenz: Sophie Weber.

Ton: Walter Rühland.

Musik: Franz Grothe.

Darsteller:

Hansjorg Felmy (Hans Boeckel)

Robert Graf (Bruno Tiches)

Johanna von Koczian (Kirsten)

Wera Frydtberg (Vera)

Elisabeth Flickenschildt (Frau Meisegeier)

Ingrid Pan (Doddy Meisegeier)

Ingrid van Bergen (Evelyne Meisegeier/Tiches), Jürgen Goslar (Schally Meisegeier)

Tatjana Sais (Frau Hafling)

Liesl Karlstadt (Frau Roselieb)

Michl Lang (Herr Roselieb)

Wolfgang Neuss (Erklärer)

Wolfgang Müller (Hugo)

Peter Lühr (Chefredakteur Vogel)

Hans Leibelt (Her Lüttjensee)

Lina Carstens (Bäuerin Vette)

Pinkas Braun (Siegfried Stein)

Ernst Schlott (Dr. Sinsberg)

Ralf Wolter („letzter Mann“)

Horst Tappert (Lehrer Schindler)

Franz Fröhlich (Obsthändler)

Ludwig Schmid-Wildy (alter Herr)

Karl Lieffen (Obmann Wehackel)

Otto Brüggemann (Dr. Engler)

Michael Burk, Rainer Penkert, Fritz Korn (Studenten-Kabarettisten)

Produktion: Filmaufbau GmbH, Göttingen

Produzent: Hans Abich, Rolf Thiele

Gesamtleitung: Hans Abich

Produtionsleilung; Eberhard Krause

Aufnahmeleitung: Frank Roell, Kurt Zeimert

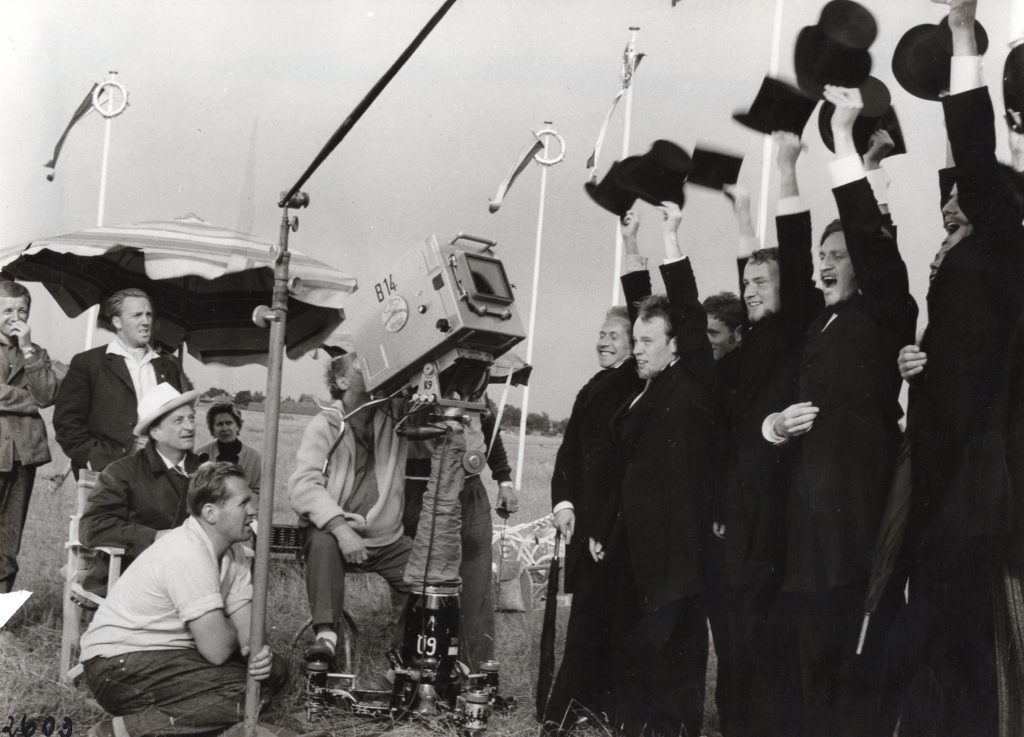

Drehzeit: ab 13.5. 1958.

Drehort: Atelier München-Geiselgasteig;

Außenauftahmen: München, Verona, Sizilien, Dänemark.

Länge: 107 min, 2934 m.

Format: 35mm, s/w, 1 : 1.33.

Uraufführung: 28.10. 1958, München (SendIinger Tor-Lichtspiele)

Auszeichnungen:

- Deutscher FiImpreis 1959: Filmband in SiIber (Produktion), Filmband in Silber (Bester Nachwuchsdarsteller) an Robert Graf.

- Preis der deutschen Filmkritik an Johanna von

Koczian. - IFF Acapulco 1959: Großer Preis.

- IFF Moskau 1959: Großer Preis.

- Golden Globe 1960.

Fotografien in der Galerie: Filminstitut Hannover

Lied vom Wirtschaftswunder

https://lyricstranslate.com/de/wolfgang-neuss-lied-vom-wirtschaftswunder-lyrics.html

Nach einer selbstauferlegten einjährigen Produktionspause konnte die Filmaufbau GmbH Göttingen mit dem Gewinn aus der Verfilmung des Films „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ ihre Produktionstätigkeit mit der Verfilmung des Romans „Wir Wunderkinder“ von Hugo Hartung wieder aufnehmen. An den Stoff wagt sich Kurt Hoffmann, der Filmregisseur mit dem „sechsten Sinn für das Heitere“ (FAZ), ein Jahr nach der Veröffentlichung des Romans. 40 Jahre deutsche Geschichte gilt es auf Kinofilmlänge zu bringen. Hoffmann löst das Problem, indem er in einer Rahmenhandlung das Geschehen durch zwei Bänkelsänger (Wolfgang Neuss und Wolfgang Müller) kommentieren lässt.

Der Film war eine Auftragsproduktion der Filmaufbau GmbH für den Constantin Filmverleih. Dadurch trug die Filmaufbau GmbH kein eigenes Risiko, da ihr die Handlungsunkosten erstattet wurden. Die Gewinnbeteiligung war allerdings dementsprechend gering. Nach der Uraufführung am 28.10.1958 entwickelte sich der Film zu einem grossen kommerziellen Erfolg im In- und Ausland. Er erhielt den Bundesfilmpreis 1959 und Auszeichnungen auf den Filmfestspielen in Moskau und Acapulco. Zudem wurde der Drehbuchautor Kurt Hoffman mit dem „Golden Globe“ ausgezeichnet. Von der damaligen Tages- und Fachpresse wurde der Film zumeist positiv kritisiert. Nur die allzu oberflächliche Darstellung der geschichtlichen Hintergründe wurde bemängelt, da sie z.B. den Nationalsozialismus als eine Art „Betriebsunfall“ erscheinen ließ.

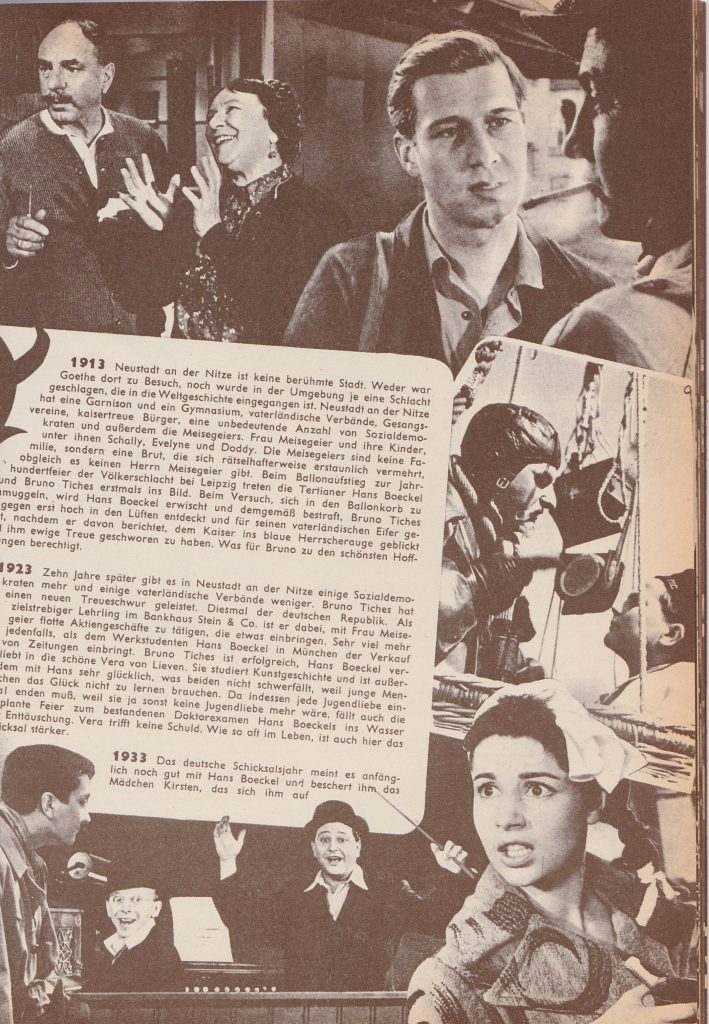

1913 Neustadt an der Nitze ist keine berühmte Stadt. Weder war Goethe dort zu Besuch, noch wurde in der Umgebung je eine Schlacht geschlagen, die in die Weltgeschichte eingegangen ist. Neustadt an der Nitze hat eine Garnison und ein Gymnasium, valerlandische Verbände, Gesangsvereine, kaisertreue Bürger, eine unbedeutende Anzahl von Sozialdemokraten und außerdem die Meisegeiers. Frau Meisegeier und ihre Kinder, unter ihnen Scholly, Evelyne und Doddy. Die Meisegeiers sind keine Familie, sondern eine Brut, die sich rätselhafterweise erstaunlich vermehrt, obgleich es keinen Herrn Meisegeier gibt. Beim Ballonaufstieg zur Jahrhundertfeier der Völkerschlacht bei Leipzig treten die Tertianer Hans Boeckel und Bruno Tiches erstmals ins Bild. Beim Versuch, sich in den Ballonkorb zu schmuggeln, wird Hans Boeckel erwischt und demgemäß bestraft, Bruno Tiches

hingegen erst hoch in den Lüften entdeckt und für seinen vaterländischen Eifer gelobt, nachdem er davon berichtet, dem Kaiser ins blaue Herrscherauge geblickt und ihm ewige Treue geschworen zu haben. Was für Bruno zu den schönsten Hoffnungen berechtigt.

1923 Zehn Jahre später gibt es in Neustadt an der Nitze einige Sozialdemokraten mehr und einige vaterländischen Verbände weniger. Bruno Tiches hat

einen neuen Treueschwur geleistet. Diesmal der deutschen Republik. Als zielstrebiger Lehrling im Bankhaus Stein & Co. ist er dabei, mit Frau Meisegeier flotte Aktiengeschäfte zu tätigen, die etwas einbringen. Sehr viel mehr jedenfalls, als dem Werkstudenten Hans Boeckel in München der Verkaufvon Zeilunge inbringt. Bruno Tiches ist erfolgreich, Hans Boeckel verliebt in die schöne Vera von Lieven. Sie studiert Kunstgeschichte und ist außerdem mit Hans sehr glücklich, was beiden nicht schwerfällt, weil junge Menschen das Glück nicht zu lernen brauchen. Da indessen jede Jugendliebe einmal enden muß, weil sie ja sonst keine Jugendliebe mehr wäre, fällt auch die geplante Feier zum bestandenen Doktorexamen Hans Boeckels ins Wasser der Enttäuschung. Vera trifft keine Schuld. Wie so oft im Leben, ist auch hier das Schicksal stärker.

1933 Das deutsche Schicksalsjahr meint es anfänglich noch gut mit Hans Boeckel und beschert ihm das Mädchen Kirsten, das sich auf den Schoß setzt und behauptet: „Isch bin eine Dänemärkerin.“ Da dies im Münchener Fasching geschieht, darf sie es. Damit aber sind die Wohltaten des Jahres 1933 für Hans Boeckel auch schon zu Ende während die Zukunft für Bruno Tiches erst beginnt. Da er die richtige Uniform trägt und wieder einmal bereit ist, ewige Treue zu schwören – diesmal dem Führer -, steht seiner Korriere nichts mehr im Wege, Mit ihm kommen die Meisegeiers hoch, denn Bruno hat Evelyne geheiratet, was ihn nicht hindert, Doddy recht appetiltlich zu finden. Scholly Meisegeier ist bei der SS, Frau Meisegeier in der Frauenschaft, wo sie ledige Mütter betreut, ein Gebiet, auf dem sie Erfahrung hat. Hons Boeckel hingegen ist gar nichts, höchstens ein lntellektueller, weshalb er auch recht bald seine Stellung bei der Zeitung verliert. Eines

Tages liest ihn Kirsten auf und nimmt ihn mit nach Dänemark. Dorl heiratet sie ihn kurzerhand. Womit wieder einmal bewiesen wäre, daß Männer zu ihrem Glück gezwungen werden müssen.

1945 Als der Krieg vorüber ist, gibt es in Neustadt an der Nitze einige Trümmer, recht wenig Kalorien, sehr viel Demokratie und überhaupt keine vaterländischen Verbände mehr. Hans Boeckel trägt einen umgearbeiteten Soldatenrock und ist mit einem Handwägelchen unterwegs, für Kirsten und seine beiden Kinder den letzten Teppich gegen Eier zu tauschen. Derweilen ist Bruno Tiches mit einem Auto schon wieder ,,Unternehmer“. Diesmal hat er nicht nur die Weltanschauung, sondern auch den Namen gewechselt. Er handelt mit Töpfen, Amizigaretten und Kaffee. Es geht ihm gut.

1955 Zehn Jahre später geht es ihm noch besser. Bruno Tiche fährt jetzt einen Mercedes 300, hat die Managerkrankheit und nebenbei Doddy, außerdem Beziehungen und politischen Einfluß, und gilt als einer der Erfinder des deutschen Wirtschaftswunders. Hans Boeckel geht es ebenfalls besser, wenn auch nicht so gut wie Bruno. Er ist schließlich Journalist und kein Generaldirektor. Eines Tages schreibt er in seiner Zeitung, was er von Bruno Tiches hält. Er hält nicht viel von ihm. Weshalb Bruno Tiches sofortige Wiedergutmachung verlangt. Aber Hans Boekkel

hat es immer noch nicht gelernt, strammzustehen. Er weiß nur, daß man dazu nicht schweigen, sondern solchen Typen kräftig auf die Finger klopfen soll, damit ihnen alle Lust vergeht, jemals wieder ins Spiel zu kommen, und er klopft ihm zum erslenmal auf die Finger. Wütend verläßt Bruno Tiches die Redaktion, wütend reißt er die Tür zum Fahrstuhl auf und steigt ein. Der Fahrstuhl ist außer Betrieb. So geht es mit

Bruno Tiches abwärts. Diesmal für immer. Dafür hat er eine große Beerdigung mit vielen Herren im schwarzen Zylinder und feierlichen Trauermienen und die Ansprache eines , diein dem Bekenntnis gipfelt: ,,ln seinem Sinne wollen wir weiterleben !“

Die Helden unserer Geschichte haben eines gemeinsam:

|

|

| HANS BÖECKEL ist ein Mensch von anständiger Gesinnung und heiterem Gemüt. | BRUNO TICHES hat die Gesinnung, die gerade gefragt ist, und Gemüt nur, wenn es ihm nutzt. |

| Als Schuljunge macht Hans ebenso brav seine Aufgaben wie Dummheiten. Für die Dummheiten wird er natürlich bestraft | Als Schuljunge sah es Bruno als seine Aufgabe an, Dummheiten zu machen. Für die Dummheiten wurde er obendrein belohnt. |

| In der Inflation verkaufte Hans Zeitungen, um recht und schlecht studieren zu können. Er wute nicht einmal, ob die Zeitungen zur Rechten oder zur Linken gehörten. | In der Inflation verkaufte Bruno Aktien und Devisen, um gut und teuer leben zu können. Er verdiente viel, weil seine Rechte nie wußte, was die Linke tat. |

| Wenn Hans sich verliebte, hatte er es nicht leicht. Denn er verliebte sich nur in Mädchen, die es ernst meinten. | Wenn Bruno sich verliebte, meinte er es nicht ernst. Denn er verliebte sich nur in leichte Mädchen. |

| Hans war Zivilist. Sein Lieblingslied war „Freude, schöner Götterfunken“. | Brunos Uniform wurde immer prächtiger. Sein Lieblingslied war „O du schöner Westerwald“. |

| Hans verlor seine Stellung, weil er nicht richtig strammstehen konnte. | Bruno stand so lange stramm, bis alle Stellungen verloren waren. |

| Nach dem Krieg konnte es Hans wieder zu etwas bringen. Das ist das deutsche Wunder. | Nach dem Krieg konnte es Bruno wieder zu etwas bringen. Das ist auch ein deutsches Wunder. |

| Hans ist das, was man einen typischen Deutschen nennt. | Bruno ist das, was man einen typischen Deutschen nennt. |

Erinnerungen von Hansjörg Felmy

Wir vier: Johannavon Koczian, Wera Frydberg, Robert Garf und ich trafen uns vier Wochen vor Drehbeginn beim Regisseur Kurt Hoffmann zum Kaffe und sprachen über das Drehbuch. Pauck, Neumann und Hoffmann hatten ein so kongeniales Buch zum Roman von Hugo Hartung geschrieben, daß es nicht ein Komma zu verändern galt. Ich habe das später nur noch einma bei den BUDDENBROOKS erlebt. Es war eine pure Freude.

Nächsten Tags ging’s ins Atelier zu den Vorproben. Alle großen wichtigen Szenen wurden vorprobiert nur in Anwesenheit vom Regisseur, Kameramann, Oberbeleuchter, Tonmeister und Maskenbildner. Und dann erst, nachdem alles gründlich vorgearbeitet war, ging es an die eigentliche Dreharbeit in der dann fertigen Dekoaration. Diese Sorgfalt ist leider heute aus Geldmangel und Dilettantismus nicht mehr möglich. Schade! Aber schön, daß ich es erleben durfte! Die Außenaufnahmen bedurften natürlich entsprechenden Wetters, aber wir hatten in diesem Sommer Glück und es gab keine Verzögerungen.

Heute noch möchte ich mich ausdrücklich bei allen Mitarbeitern, nicht nur bei meinen wunderbaren Schauspielkollegen, ganz herzlich bedanken für diese so sehr gelungene Filmarbeit.

Bei einigen kann ich es nicht mehr.

aus: Erinnerungen an die „Wunderkinder“. Hansjörg Felmy denkt an die Dreharbeiten zurück. In: Wir Wunderkinder. 100 Jahre Filmproduktion in N iedersachsenHrsg. v. d. Gesellschaft für Filmstudien. Redaktion: Susanne Höbermann, Pamela Müller, Hannover 1998, S. 79

Erinnerungen des Produzenten Hans Abich

Zur Zeit der Herstellung dieses Spielfilms besteht beträchtliche Distanz. 1958 hatte ich den letzten von vier Filmen für die Bavaria in München-Geiselgasteig als Gastproduzent zustandegebracht, da „absolvierte die Filmaufbau GmbH eines der aktivsten Produktionsjahre ihrer Firmengeschichte“, wie Susanne Fuhrmann in ihrer Chronik „Zur Geschichte der Filmaufbau GmbH Göttingen“ feststellte, welche sie im Auftrage der Gesellschaft für Filmstudien e.V. Hannover, 1993 abschloß.

aus: Unsere Produktion „Wir Wunderkinder“. Hans Abich, Produzent der Filmaufbau GmbH Göttingen, erinnert sich. In:Wir Wunderkinder. 100 Jahre Filmproduktion in N iedersachsenHrsg. v. d. Gesellschaft für Filmstudien. Redaktion: Susanne Höbermann, Pamela Müller, Hannover 1998, S. 81-83

Der Bewertungsausschuss würdigt damit den Versuch, ein halbes Jahrhundert deutscher Geschichte in kabarettistisch -glossierender Form darzustellen. Die locker gefügte Szenenfolge lässt zwei Komponenten erkennen: einmal die „Montage“ zeitgeschichtlicher Vorgänge und zum anderen die Abhandlung eines privaten Schicksals. Diese zwei Wirklichkeitsebenen werden einander in Bänkelsängermanier gegenübergestellt. Daraus ergibt sich eine Bilderbogengeschichte im Kostüm der Moritat. Die kabarettistische Ironie vermag der geschichtlichen Realität zwar manchen witzigen Effekt abzugewinnen, doch gleitet sie bisweilen allzu deutlich in die überzeichnete Karikatur ab.

(…)

Wenn der film trotz der hier aufgezeigten stilistischen und formalen Mängel das Prädikat wertvoll erhält, so deshalb, weil er in formaler Hinsicht eine geschlossene Leistung darstellt, wie sie historisierende Filme dieser Art selten erreichen. Der Film besitzt Witz und manche Treffsicherheit bei der Glossierung zeitgeschichtlicher Erscheinungen, und er bringt diesen Witz auch in der Fotografie zum Ausdruck. Die Fäden der Handlung sind präzis geknüpft, und die Regie stellt ein gediegenes Ensemblespiel auf die Beine, das eine Fülle beachtlicher schauspielerischer Einzelleistungen enthält. Hier verdienen vor allem die Leistungen von Robert Graf, Johanna von Koczian, Elisabeth Flickenschildt und Hansjörg Felmy hervorgehoben zu werden. Die Besetzung ist bis in die Nebenrollen hinein durchdacht und gut getroffen. Auch vom Schnitt her beweist der Film seinen kabarettistischen Pfiff und eine gediegene dramaturgische Durchformung.

Wir Wunderkinder bei filmportal.de (u. a. Uraufführungsplakat, Fotos)

Wir Wunderkinder bei wikipedia