Wirtschaftspolitik der Regierung Brüning

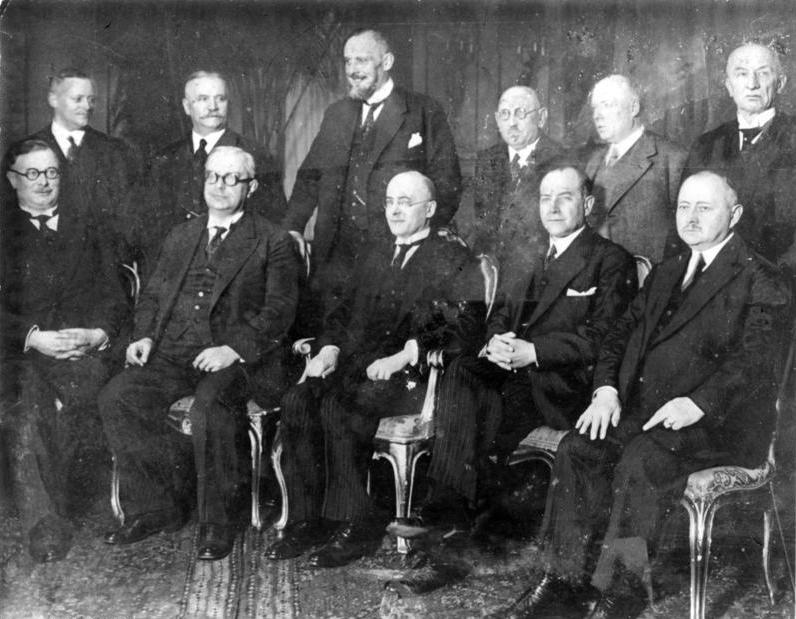

Die neue deutsche Reichsregierung nach dem ersten Ministerrat 31.3.1930. UBz: von links sitzend: Joseph Wirth (Inneres), Hermann Robert Dietrich (Wirtschaft), Heinrich Brüning (Reichskanzler), Julius Curtius (Äußeres), Georg Schätzel (Post), stehend: Gottfried Reinhold Treviranus (Besetzte Gebiete), Martin Schiele (Landwirtschaft), Johannes Viktor Bredt (Justiz), Adam Stegerwald (Arbeit), Paul Moldenhauer (Finanzen), Theodor von Guérard (Verkehr). (Der Reichswehrminister Wilhelm Groener fehlt auf dem Bild)!

Die neue deutsche Reichsregierung nach dem ersten Ministerrat 31.3.1930. UBz: von links sitzend: Joseph Wirth (Inneres), Hermann Robert Dietrich (Wirtschaft), Heinrich Brüning (Reichskanzler), Julius Curtius (Äußeres), Georg Schätzel (Post), stehend: Gottfried Reinhold Treviranus (Besetzte Gebiete), Martin Schiele (Landwirtschaft), Johannes Viktor Bredt (Justiz), Adam Stegerwald (Arbeit), Paul Moldenhauer (Finanzen), Theodor von Guérard (Verkehr). (Der Reichswehrminister Wilhelm Groener fehlt auf dem Bild)!

Bundesarchiv, Bild 183-H29788 / CC-BY-SA 3.0

Deflation als Strategie

Detlef Endeward (06/2025)

Die Regierung Heinrich Brünings (März 1930 – Mai 1932) prägte die deutsche Krisenpolitik in der entscheidenden Phase der Weltwirtschaftskrise.

Die Wirtschaftspolitik Brünings wurde vor allem durch drei ineinander verschränkte Zielvorstellungen bestimmt: 1)

- die Sanierung der Reichsfinanzen

- die Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit Deutschlands auf dem Weltmarkt

- die endgültige Lösung der Reparationsfrage.

Brüning verfolgte diese Ziele mit einer rigiden Deflationspolitik, die auf Lohn-, Preis- und Staatsausgabensenkung setzte – durchgesetzt per Notverordnungen unter Umgehung des Parlaments.

Wirtschaftspolitische Logik und politische Strategie

Brünings Politik war nicht rein ökonomisch motiviert, sondern auch außenpolitisch kalkuliert: Durch die „loyale Erfüllung“ des Young-Plans bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Selbstschädigung sollte die Unmöglichkeit der Reparationszahlungen demonstriert werden. Brüning formulierte dies 1930 gegenüber Hitler offen: Die Reparationen sollten „durch unsern Ausfuhrüberschuss bezahlt werden und dadurch das Gefüge des gesamten Weltmarktes auseinanderbrechen“.

Diese Strategie führte zu massiven sozialen Verwerfungen: Die Arbeitslosigkeit stieg auf über sechs Millionen, die Reallöhne sanken, die Investitionstätigkeit kam nahezu zum Erliegen. Dennoch wurden zwischen 1930 und 1932 5–6 Milliarden RM an Exportsubventionen an Industrie, Handel und Schifffahrt gezahlt – selbst die Arbeitslosenversicherung musste dafür Mittel bereitstellen.

Kritische Einordnung durch die Forschung

Dietmar Petzina spricht von einer „Politik der wirtschaftlichen Selbstzerstörung“, die auf einem ökonomischen Dogma beruhte: der Vorstellung, dass nur durch Sparsamkeit und Preisreduktion die Wettbewerbsfähigkeit wiederhergestellt werden könne. Harold James betont, dass Brüning die Krise als Chance zur außenpolitischen Rehabilitierung Deutschlands verstand – auf Kosten der sozialen Stabilität. Adam Tooze sieht in Brünings Kurs eine „politisch motivierte Austerität“, die nicht nur ökonomisch kontraproduktiv war, sondern auch die Legitimität der Demokratie untergrub und autoritären Kräften den Weg bereitete. Diese kritische Perspektive findet sich, noch prononzierter formuliert, auch bei Clara E. Mattei und Naomi Klein. Sie analysieren insbesondere die grundsätzliche Funktion der Austeritätspolitik als Herrschaftsinstrument zur Sicherung kapitalistischer Macht.

Clara E. Mattei argumentiert, dass Austerität historisch als Herrschaftsinstrument dient – nicht zur wirtschaftlichen Gesundung, sondern zur Disziplinierung der Gesellschaft und zur Stabilisierung kapitalistischer Machtverhältnisse. Brünings Politik kann dafür als ein klassisches Beispie ldienen:

|

Mattei: These |

Brüning: Umsetzung |

|

Austerität als politische Strategie |

Notverordnungen zur Durchsetzung von Sparmaßnahmen |

|

Disziplinierung der Arbeiterklasse |

Lohnsenkungen, Sozialabbau |

|

Legitimation durch „ökonomische Vernunft“ |

Reparationslogik, Haushaltsdisziplin |

|

Autoritäre Durchsetzung |

Umgehung des Parlaments, Präsidialregierung |

|

Faschismus als Folge |

Aufstieg der NSDAP, Ende der Demokratie |

Fazit

Die Wirtschaftspolitik der Regierung Brüning war Ausdruck einer tiefen Systemkrise: ökonomisch, politisch und institutionell. Sie verfolgte das Ziel, Deutschlands internationale Position zu stärken – doch sie tat dies um den Preis der sozialen Zerrüttung und der politischen Radikalisierung als Vorform des folgenden Faschismus.

Literaturhinweise

Flemming, Jens/Krohn, Claus-Dieter/Stegmann, Dirk/ Witt, Peter-Christian [Hrsg.] (1979): Die Weimarer Republik. 2 Bände. Düsseldorf und Königstein/Ts. 1979

James, Harold (1988): Deutschland in der Weltwirtschaftskrise 1924 – 1936, Darmstadt 1988

James, Harold (2001): The End of Globalization. Lessons from the Great Depression,Harvard 2001

James, Harold (2022): Schockmomente. Eine Weltgeschichte von Inflation und Globalisierung 1850 bis heute, München 2022.

Mattei, Clara E. (2025): Die Ordnung des Kapitals. Wie Ökonomen die Austerität erfanden und dem Faschismus den Weg bereiteten. Berlin 2025

Petzina, Dietmar (1968): Konjunkturpolitik in der Weimarer Republik, Stuttgart 1968.

Tooze, Adam (2018): Crashed. Wie zehn Jahre Finanzkrise die Welt verändert haben, München 2018.

Weimarer Republik. Hrsg. v. Kulturamt Kreuzberg und dem Institut für Theaterwissenschaft der Universität Köln, Berlin/Hamburg 1977, S. 336

Der Charakter der Krise 1929 bis 1933: eine Systemkrise

- Merkmale der System- und Gesellschaftskrise

- Zum Verlauf der Wirtschaftskrise

- Modell zum wirtschaftlichen Krisenzyklus

- Bedingungen der Wirtschaftskrise in Deutschland

Zur wirtschaftlichen Interessenlage der verschiedenen Klassen

- Zur Interessenlage der (Groß-)Industrie

- Zur Interessenlage der (groß)agrarischen Produzenten

- Zur Interessenlage der Mittelklasse

- Zur Interessenlage der organiserten Arbeiterklasse

Politik und Ökonomie in der Endphase der Weimarer Republik