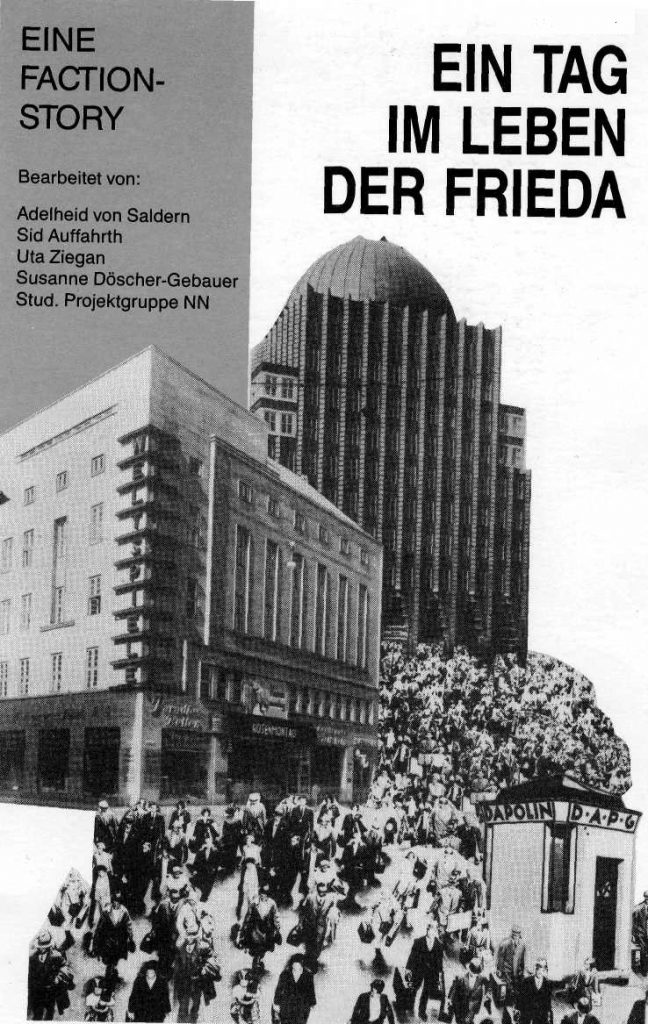

Ein Tag im Leben der Frieda

Inhalt

Es ist ein Sonntag im Sommer 1930. Hauptperson ist Frieda Ahlborn, Angestellte bei der Firma Conti. Frieda lebt gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Bruder in einer Wohnung in Linden. Die Familie Ahlborn und ihre Freunde hat es so nie gegeben. Die Handlung ist frei erfunden. Die Erlebnisse, Begegnungen und Erfahrungen der Personen in dieser Geschichte aber vermitteln ein Stück Alltagskultur am Ende der Zwanziger Jahre in Hannover. Die Handlung gliedert sich in drei Szenen:

Szene 1: Sonntagmorgen in der Wohnung (0.00 min – 12.28 min)

Frieda erwacht, döst noch vor sich hin, denkt an die vergangene Woche, an ihre eintönige Arbeit als Schreibkraft in einem großen Schreibsaal, aber auch an den Tanzabend mit ihrem Freund Willi. Die Ahlborns sind eine Arbeiterfamilie. Wie sie wohnen, denken und zusammenleben wird kurz geschildert. Nach dem Frühstück trennen sich die Wege der Familienmitglieder. Frieda ist mit ihrem Freund Willi verabredet. Der Bruder sucht das Jugendheim auf und der Vater will in den Arbeiterturnverein.

Frieda erwacht, döst noch vor sich hin, denkt an die vergangene Woche, an ihre eintönige Arbeit als Schreibkraft in einem großen Schreibsaal, aber auch an den Tanzabend mit ihrem Freund Willi. Die Ahlborns sind eine Arbeiterfamilie. Wie sie wohnen, denken und zusammenleben wird kurz geschildert. Nach dem Frühstück trennen sich die Wege der Familienmitglieder. Frieda ist mit ihrem Freund Willi verabredet. Der Bruder sucht das Jugendheim auf und der Vater will in den Arbeiterturnverein.

Szene 2: Sonntagnachmittag im Schrebergarten (12.28 min – 16.50 min)

Die Ahlborns treffen sich mit einer befreundeten Familie, den Huses. Diese wohnen in einem der neuen Genossenschaftsbauten und erzählen davon. Während der Unterhaltung kommt das Thema Wohnungslosigkeit auf. Über die Zustände in den Obdachlosenheimen stand einiges in der Zeitung. Vater Ahlborn wird nachdenklich. Zwar ist er nicht wohnungslos, aber arbeitslos – und damit fing für viele damals der Weg ins Elend an. Früher war er Nieter bei Hanomag.

Die Ahlborns treffen sich mit einer befreundeten Familie, den Huses. Diese wohnen in einem der neuen Genossenschaftsbauten und erzählen davon. Während der Unterhaltung kommt das Thema Wohnungslosigkeit auf. Über die Zustände in den Obdachlosenheimen stand einiges in der Zeitung. Vater Ahlborn wird nachdenklich. Zwar ist er nicht wohnungslos, aber arbeitslos – und damit fing für viele damals der Weg ins Elend an. Früher war er Nieter bei Hanomag.

Szene 3: Sonntagabend im Stadtzentrum (16.50 min – 23.45)

Frieda und Willi wollen sich vergnügen. Sie streifen durch die Innenstadt, betrachten Schaufenster und Kinoplakate. Sie unterhalten sich über den Schorsenbummel. In der Georgspassage stoßen sie auf ein modernes automatisches Restaurant. Schließlich fängt der Film an. Nach dem Kino will Willi seine Freundin auf seinem neuen Motorrad nach Hause fahren, doch da geht zunächst das Benzin aus. Frieda kommt schließlich noch pünktlich in der Grotestraße an. Am nächsten Morgen, nach einem hektischen Frühstück, muß Frieda wieder ihre eintönige Arbeit als Schreibkraft in einem großen Schreibsaal aufnehmen. Wie schön war dagegen das Wochenende, wenn auch viel zu kurz und teuer…

Frieda und Willi wollen sich vergnügen. Sie streifen durch die Innenstadt, betrachten Schaufenster und Kinoplakate. Sie unterhalten sich über den Schorsenbummel. In der Georgspassage stoßen sie auf ein modernes automatisches Restaurant. Schließlich fängt der Film an. Nach dem Kino will Willi seine Freundin auf seinem neuen Motorrad nach Hause fahren, doch da geht zunächst das Benzin aus. Frieda kommt schließlich noch pünktlich in der Grotestraße an. Am nächsten Morgen, nach einem hektischen Frühstück, muß Frieda wieder ihre eintönige Arbeit als Schreibkraft in einem großen Schreibsaal aufnehmen. Wie schön war dagegen das Wochenende, wenn auch viel zu kurz und teuer…

Medienart: Video-Film einer Ton-Dia-Reihe

Laufzeit/Anzahl: 24 Min./ 80 Dias

Sprecher: Hermann Beddig

Realisation: Historisches Seminar der Universität Hannover

Idee und wissenschaftliche Betreuung: Adelheid von Salder,, Sid Auffarth

Umsetzung: Susanne Döscher, Ute Ziegan

Produktion: NLVwA Landesmedienstelle Hannover

Redaktion und pädagogische Beratung: Detlef Endeward

Produktionsland: Bundesrepublik Deutschland

Produktionsjahr: 1991 (Umsetzung in Video-Film: NLQ 2020)

Die Geschichte spielt an einem Sonntag, dem damals einzigen arbeitsfreien Tag der Woche. Am Sonntag konnte jedes Familienmitglied seinen Interessen nachgehen, so dass die unterschiedlichen kulturellen Kontexte in der Geschichte zum Tragen kommen. Trotzdem spielen auch Arbeit und Beruf eine Rolle, denn der Sonntag lässt sich – trotz der gänzlich anderen Betätigungsmöglichkeiten – nicht von der Arbeitswoche abtrennen. An diesem Tag wird die sogenannte Reproduktion der Arbeitskraft erst möglich, und zwar in einer für die Zwanziger Jahre typischen Form. In der Geschichte werden vier zentrale Bereiche im Bezugsrahmen der Familie Ahlborn thematisiert: Arbeit und Beruf(l), Wohnen(2), Freizeit (3) und städtischer Raum(4). In diesen Bereichen setzten sich seit Ende des 19. Jahrhunderts, besonders verstärkt aufgrund der politischen Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg, strukturelle Veränderungen durch. Die alltägliche Lebensweise der Menschen wurde mehr denn je vom kapitalistischen Marktmechanismus bestimmt. Der Begriff „Moderne“ – ursprünglich nur auf die künstlerische Avantgarde bezogen – läßt sich durchaus auch auf die wirtschaftlichen und soziokulturellen Veränderungen beziehen. Der Durchbruch der Moderne vollzog sich aber keineswegs einheitlich. Eine hochkommerzialisierte Kultur-, Freizeit- und Verkehrsindustrie durchdrang, überlagerte und verdrängte traditionelle Wahrnehmungsweisen und kulturelle Praxisformen. In der Geschichte taucht dieses zeittypische Mischungsverhältnis immer wieder auf: Arbeiterwohnverhältnisse in Linden und neuer Genossenschaftswohnungsbau, Unterhaltungsindustrie in Kino und Tanzpalast contra Arbeiterkulturverein, die im Akkord arbeitende Angestellte und der handwerklich orientierte Facharbeiter, die vom sozialen Aufstieg ins Bürgertum träumende Tochter und der im sozialdemokratischen Milieu verankerte Vater.

Arbeitswelt und Beruf sind auch am Wochenende gegenwärtig. Bei Frieda wird nicht zufällig davon am Anfang und am Ende der Geschichte berichtet. Die Arbeitssituation hat Auswirkungen auf das Freizeitverhalten: Eintönige Arbeit unter der Woche lässt die modernen Vergnügen, wie neue Tänze und Kino, für Frieda besonders wichtig erscheinen, bieten sie doch eine Abwechslung, die sie mehr und mehr zu brauchen scheint. In seinem Aufsatz „Die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino“ machte der zeitgenössische Kulturkritiker Siegfried Kracauer ähnliche Beobachtungen bei Verkäuferinnen. Friedas Arbeit als Schreibkraft bedeutete Tippen im Akkord. Die Einführung von Arbeitszeitmessverfahren, z.B. des Bedaux- Systems bei Conti, zielte auf die Vereinfachung der Arbeitsvorgänge und die Vermeidung unnötiger Handgriffe.

Für die Angestellten hieß dies: hohes Tempo und wenig Abwechslung. Aber es gab auch Tricks…

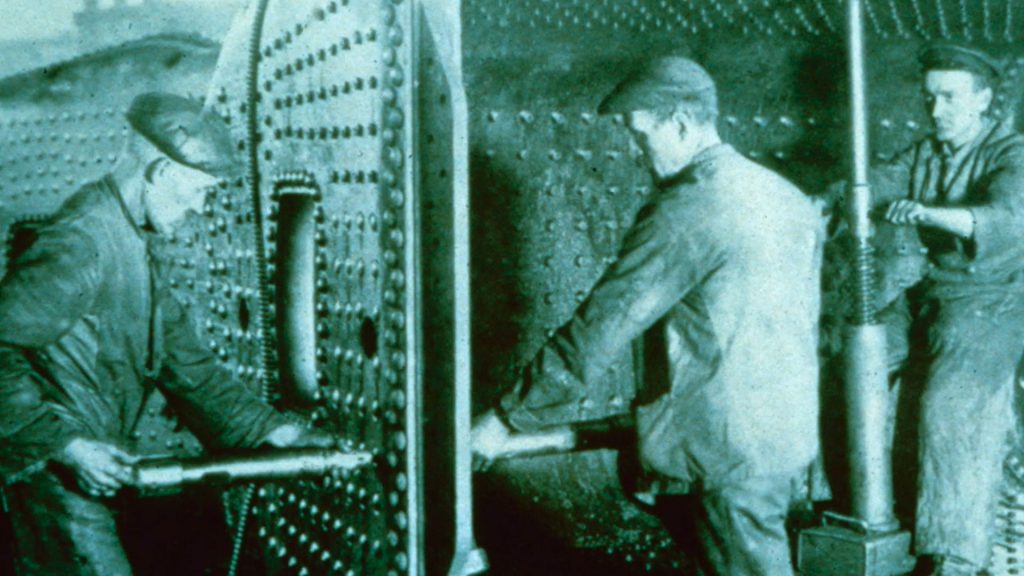

In Vater Ahlborns Berufssparte begann die Rationalisierungswelle erst langsam anzurollen. Der Nieter- Beruf qualifizierte ihn als Facharbeiter. Es war ein moderner und doch auch wieder traditioneller Beruf. Modern deshalb, weil er mit maschinellem Werkzeug arbeitete, und die Branche der Maschinenindustrie für die moderne Industrie von zentraler Bedeutung war. Traditionelle Züge hatte der Beruf deshalb, weil der Mensch selbst noch das Werkzeug dirigierte und nicht Maschinen den Menschen einen Zeittakt aufzwangen, wie z.B. am Fließband. Außerdem wurde im Zweierteam gearbeitet, während die Betriebsorganisation im Sinne F.W. Taylor (amerik. Ingenieur, 1856-1915) u.a. darauf angelegt war, die Arbeit soweit es ging zu atomisieren und damit auch den Menschen bei seiner Arbeit zu vereinzeln.

Schließlich spielt der Aspekt Arbeit insofern eine Rolle, als Vater Ahlborn arbeitslos wurde, ein Schicksal, das in der Großen Wirtschaftskrise 1929/30 ungefähr 6 Millionen Menschen ereilte. Dank der Sozialleistungen des Weimarer Staates und dank der Familiensolidarität auch auf finanziellem Gebiet kommt es zu keinem sichtbaren Verelendungsprozess. Wohnung und Schrebergarten können noch gehalten werden. Doch Ängste stellen sich ein. So ist es kein Zufall, dass Vater Ahlborn von der Situation im Obdachlosenheim spricht, vom dort zu beobachtenden Zerfall menschenwürdiger Existenz.

Friedas Freund Willi ist Tankwart, in den Zwanziger Jahren ein hypermoderner Beruf, denn Tankhäuser in Hannover gab es erst wenige Jahre. Mutter Ahlborn arbeitet auch, aber – als verheiratete Frau – „natürlich“ im Haushalt. Auch in der Arbeiterschaft wurde nach Möglichkeit die bürgerliche Rollenverteilung praktiziert: weibliche Erwerbstätigkeit nur im Notfall oder wenn der männliche Ernährer fehlt.

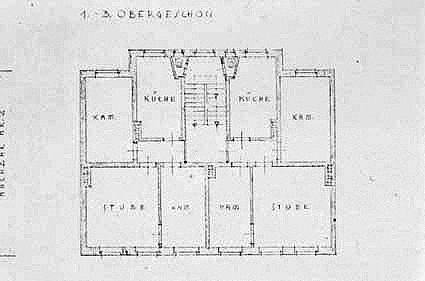

Die Ahlborns wohnen als eine Facharbeiterfamilie in einer engen, aber abgeschlossenen Wohnung. Schlafgänger und Untermieter, die besonders vor dem Ersten Weltkrieg aus der Not heraus trotz beengter Wohnverhältnisse von vielen Arbeiterfamilien aufgenommen wurden, fehlten in der Ahlborn’schen Wohnung. Damit entsprach die Wohnung den Vorstellungen der Wohnungsreformerinnen, die vehement darauf drangen, das Modell des Familieneinzelhaushalts auch in der Arbeiterschaft durchzusetzen. Sittliche Gründe bewogen sie vor allem dazu: die Enge der Wohnung und die Armut vieler Arbeiterfamilien führte zu alltäglichem Überschreiten bürgerlicher Schamgrenzen und Sittlichkeitsvorstellungen. Insbesondere sollten nur gleichgeschlechtliche Menschen in einem Raum schlafen, Ehepaare natürlich ausgenommen. Diese Richtschnur bezog sich nicht nur auf Schlafgängerinnen und Untermieterinnen, sondern auch auf Geschwister. Bruder und Schwester sollten in getrennten Räumen übernachten. So hieß es schon 1889 auf einem internationalen Kongress zur Beschaffung von Wohnungen: „Für Familien, die kleine Kinder beiderlei Geschlechts haben, ist eine Teilung der Wohnung in drei Teile notwendig, um die Trennung der Geschlechter zu ermöglichen.“ Das war oft leichter gesagt als getan. Erstens waren die Verhältnisse oft nicht danach, und zweitens setzten sich diese Vorstellungen nur langsam in der Arbeiterschaft durch. Erstaunlich, dass bei den Ahlborns das Mädchen das Zimmer behielt und der Sohn ausziehen musste, häufig verhielt es sich umgekehrt, doch war Frieda die ältere von beiden, verdiente auch schon und konnte damit einen namhaften Beitrag zum Familieneinkommen leisten. Dass Frieda trotz ihrer beruflichen Eigenständigkeit noch bei den Eltern wohnte, hatte handfeste Gründe: es gab so gut wie keine Wohnungen für alleinstehende Frauen und Männer, es sei denn, sie waren wohlhabend. Neben der großen Wohnungsknappheit hing dies auch mit Auffassung zusammen, dass Wohnungen nur für Familien da seien. Wer nicht verheiratet war, konnte meist nur zur Untermiete wohnen. Diese Auffassung kollidierte mit dem Anspruch, die Arbeiterfamilie von Schlafgängern und Untermietern „befreien“ zu wollen. In einigen Städten versuchten die Wohnungsreformerinnen den Widerspruch durch den Bau von sog. Ledigenheimen zu lösen, doch die Ressourcen waren meist zu knapp, so dass die Wohnungsprobleme für die Ledigen bestehen blieben.

Friedas Bruder wurde quasi als Gast in die sog. gute Stube einquartiert. Gute Stuben, die als Räume nur zu besonderen Anlässen benutzt wurden, waren noch in den 20er Jahren in den Wohnungen der gehobenen Arbeiterschichten und des Kleinbürgertums weit verbreitet – ungeachtet der Angriffe und Satiren seitens des Bürgertums auf diese „ irrationale Raumverschwendung“ . Doch im Zeichen der Moderne und der damit verbundenen Rationalisierung des Wohnens wurde auch für das Kleinbürgerami und die gehobene Arbeiterschaft der Sinn der guten Stube fragwürdig. Schritt für Schritt wurde die gute Stube in das Alltagsleben der Familie integriert. Man machte Kompromisse, wie hier bei den Ahlborns, wo sich das eigentliche Familienleben noch in der Küche vollzog, die gute Stube aber schon durch den Bruder „entweiht“ wurde, auch wenn dieser möglichst keine Spuren von seiner Nächtigung hinterlassen sollte und jeden Morgen das bestickte Paradekissen auf den angestammten Platz am Sofa zurücklegen musste.

Ahlborns wohnten in einem typischen Arbeiterhaus „besserer Art“. Die Außenfassaden waren solide ansehnlich (sog. Maurermeisterarchitektur in Neurenaissance), aber verbargen die sonnenarmen Hinterhöfe und die engen Wohnungen. Während andere Straßenzüge der Arbeiterstadt Linden (eine Stadt, die direkt vor den „Toren“ Hannovers lag und 1920 eingemeindet wurde) wie die Fanny- oder die Kochstraße noch in den 2Oer Jahren von regelrechtem Wohnungselend mit miserabler Infrastrukturausstattung geprägt waren, bot das Haus in der Grotestraße 4, das in wilhelminischer Zeit gebaut wurde, mit seinen 3-Zimmer-Wohnungen (plus Küche) bessere Wohnverhältnisse. Auch innerhalb der Arbeiterschaft gab es also grosse Unterschiede hinsichtlich des Wohnkomforts. Die Familie Huse wohnte hingegen in einem Genossenschaftsbau, der schon im Zeichen des Reformbauens stand, obwohl er aus wilhelminischer Zeit stammte. Das war ungewöhnlich, denn der Reformwohnungsbau und speziell der von Genossenschaften getragene Reformwohnungsbau erlebte seine große Blütezeit erst in den 20er Jahren. Licht, Luft und Sonne waren die Prinzipien, von denen im Grunde alle Architekten ausgingen, gleichgültig ob sie mehr der konservativen oder der modernen Richtung anhingen. Auch im genossenschaftlichen Reformwohnungsbau war die Wohnungsgröße meist bescheiden (zwischen 50 und 70qni), aber die Wohnungsausstattung war besser: eigenes Bad- oder Waschzimmer sowie Toilette, häufig fließend kaltes und warmes Wasser, eine eigene Diele und nicht selten einen eigenen Balkon. Den Kindern standen zum Teil Kinderspielplätze zur Verfügung. Die aufgelockerte Bauweise verhinderte enge Hinterhöfe, das Wohnumfeld wies Grünflächen auf und war relativ kommunikationsfreundlich. Die Verwaltung war formal demokratisiert – und manch eine Genossenschaft verstand es, ihre Mitglieder nicht nur funktional, sondern auch mental einzubinden, so dass es zu einer Art Genossenschaftskultur im Wohnbereich kommen konnte. Allerdings blieben die Reformen bei der Buchholzer Genossenschaft auf halbem Wege stecken. Toiletten im Treppenhaus und nicht allzu sonnige Wohnungen minderten den ansonsten erreichten Fortschritt.

Insgesamt führte der Reformwohnungsbau, der in den 1920er Jahren dann großzügig subventioniert wurde, in breiteren Bevölkerungskreisen zu einem neuen Wohngefühl. Wohnen wurde seines rein existentiell notwendigen Charakters entkleidet und zu einer Ressource menschlicher Freude und neuer kultureller Praxisformen auch für Arbeiterfamilien. Allerdings hatte der Reformwohnungsbau einen großen Nachteil. Häufig waren die Mieten so hoch, dass allenfalls die gehobenen Arbeiterschichten in solche Häuser ziehen konnten.

In der Geschichte spielt die Freizeitbetätigung eine relativ große Rolle. Die Arbeitszeit war zwar nach der Revolution 1918/19 auf 8 Stunden pro Tag reduziert worden, aber in der Praxis überschritt sie sehr bald wieder die 48-Stunden-Woche. Dennoch wuchs die Bedeutung der Freizeit und des Freizeitangebots für die Alltagskultur der Menschen. In unserer Geschichte werden verschiedene Typen von Freizeitbetätigungen thematisiert: Vater Ahlborn wandte sich seinem Arbeiterturnverein zu. Seine freie Zeit war noch stark in die Arbeiterkulturbewegung eingebunden, die in den 20er Jahren eine große Blüte erreichte. Diese standen der Arbeiterbewegung nahe. Auch wenn Politik dort nur eine untergeordnete Rolle spielte, waren solche Vereine und auch die dort ausgeübten Freizeitbeschäftigungen in einen politisch-weltanschaulichen Kontext eingebunden. Die meisten Vereine standen einer Partei der Arbeiterbewegung nahe. In ihnen konnte sich ein Milieu entfalten, das auf solidarischen Verhaltensweisen beruhte. Die Mitglieder wussten untereinander über Herkunft und politische Einstellung gut Bescheid.

Friedas Bruder ging ins Jugendheim. Solche Einrichtungen wurden in der Zeit der Weimarer Republik von der Stadt für Jugendliche zur Verfügung gestellt. Damit wollte man dem Jugendwohlfahrtsgesetz von 1922 Rechnung tragen. Gerade in den 20er Jahren – nach dem verlorenen Krieg – wurde die Jugend als ein wertvolles kulturelles Kapital betrachtet. Die Freizeit der Jugendlichen sollte mit „sinnvollen“ Beschäftigungen ausgefüllt, die Jugendlichen mit sanfter Hand diszipliniert und kontrolliert werden.

Schrebergärten waren in den 20er Jahren eine beliebte und häufig genutzte Alternative zu den beengten Wohnverhältnissen vieler Großstadtfamilien. Besonders in den wirtschaftlichen Krisenzeiten schuf die Selbstversorgung mit frischem Obst und Gemüse eine gewisse Sicherheit. Im Schrebergarten vermischten sich Spiel und Arbeit, Notwendiges und Selbstbestimmtes, Anstrengung und Erholung, Zurückgezogenheit und Kommunikation zu einer „Einrichtung“ mit hohem alltagskulturellen Wert – und zwar für alt und jung, für Männer und Frauen.

Während der Großen Wirtschaftskrise veränderte sich die Funktion der Schrebergärten: Wohnungslos gewordene Leute bauten Gartenhäuser zu Wohnlauben um – eine regelrechte „wilde Siedelei“ entstand, die den Behörden Kopfzerbrechen machte. Nach der Machtübernahme Hitlers dienten Schrebergärten auch als Fluchtorte und Verstecke.

Frieda ging zwar auch mit in den Schrebergarten, aber sie freute sich, als Willi sie schließlich mit seinem Motorrad abholte. Für sie stand die neue Freizeitkultur -Vergnügen moderner Art – im Vordergrund ihres Interesses: Sie liebte die modernen Tänze, sowohl den Charleston als auch den Tango, sie schwärmte für Kino und Film. Die neue Massenkultur schien allen die Möglichkeit zu geben, sich zu vergnügen, nur Geld mußte man haben. Friedas und Willis Einkommen ließen deshalb nur gelegentliche und mühsam ersparte Ausflüge in die „neue“ Welt zu. Friedas Traum von der Heirat eines reichen Mannes war jedoch kein Märchen mehr, sondern schien den neuen Möglichkeiten zu entsprechen, die die Massenkultur bot: Menschen aus fast allen sozialen Schichten trafen sich nunmehr im Kino (wenn auch nach Sitzpreisklassen getrennt) oder im Tanzlokal. Die neuen Formen kultureller Distinktion zwischen den Schichten und Klassen waren feinschnittiger geworden, traten weniger scharf hervor, schienen „nunmehr“ vom Geld gesteuert, wurden deshalb leicht übersehen.

Welch Unterschied also zur „klassischen“ bürgerlichen Kultur, die ja auch noch immer einen großen Teil der Freizeit des Bürgertums bestimmte. Frieda selbst war oft Zaungast beim Schorsenbummel gewesen, einem rein bürgerlichen Vergnügen des Promenierens und Flanierens, so als sei die Stadt noch im Besitz dieser Gruppe. Die Arbeiterschaft blieb derartigen Vergnügungen (wenn auch oft unfreiwillig) fern. Die Unterschiede wären zu augenfällig gewesen.

Die Geschichte thematisiert in verschiedener Hinsicht auch die Veränderung des städtischen Raumes. Frieda lebt mit ihrer Familie in Linden, einer Arbeiterstadt vor den Toren des bürgerlichen Hannovers. Obwohl die soziale Trennung bei weitem nicht vollständig war (und sogar gegenläufige Entwicklungen, nämlich Vermischungen in der Bevölkerungsstruktur beider Städte festgestellt werden können), symbolisieren das bürgerliche Hannover und das proletarische Linden in gewisser Weise die Klassenstruktur des 19. Jahrhunderts, die nicht nur die Arbeitsverhältnisse betraf, sondern sich auch auf den Wohnbereich auswirkte.

Häufig ließ die Enge der Wohnungen ein Ausdehnen des Lebensraumes nur nach außen, in die Natur zu. Die Schrebergärten stehen stellvertretend für die Aufgeschlossenheit der Stadtverwaltungen, einen gewissen Teil des städtischen Grund und Bodens nicht zu bebauen. Hannover hatte den Ruf, eine Stadt im Grünen zu sein. Während viele Freiflächen und öffentliche Parks mehr von den bürgerlichen Schichten frequentiert wurden, „gehörten“ die Schrebergärten dem Kleinbürgertum und der Arbeiterschaft.

Frieda ging gelegentlich im Kaufhaus Karstadt einkaufen. Das Stadtinnere hatte sich schon im 19. Jahrhundert im Zuge der sogenannten Citybildung verändert. Produktionsstätten wurden an den Stadtrand verlegt, Geschäfte, Banken, Versicherungen und Kaufhäuser etablierten sich mehr und mehr im Zentrum der Stadt.

Ein Großteil der Wohnbevölkerung konnte die steigenden Mieten nicht mehr aufbringen. Der Aus- und Umzug in die Außenbezirke setzte ein. Mit den neuen modernen Verkehrsmitteln war es nicht mehr schwierig, bei Bedarf das Stadtzentrum zu erreichen. Die Georgstraße mit dem berühmten Cafe Kröpcke war seit dem 19. Jahrhundert der Ort, wo sich das wohlhabende Bürgertum in der Öffentlichkeit zeigte, ähnlich wie die Wiener Oberschichten dies auf der Ringstraße taten.

Im späten 19. Jahrhundert galten Passagen als das Modernste, was man sich vorstellen konnte. Hier flanierten die Schau- und Kauflustigen. Auch Hannover hatte eine solche Passage, die sogenannte Georgspassage, mit einem Automatischen Restaurant. Durch Münzeinwurf und Knopfdruck ließen sich kulinarische Genüsse ordern.

Der städtische Raum veränderte sich ferner durch die neuen Vergnügungsstätten, allen voran die Kinos mit ihrer z.T. äußerst repräsentativen Innen- und Außengestaltung. Die Weltspiele in der Georgstraße sind ein Beispiel. Frieda und Willi brausen mit dem Motorrad in die Innenstadt. Der zunehmende Verkehr auf den Straßen und die immer höheren Geschwindigkeiten verunsicherten die ältere Generation. Friedas Eltern bleiben kopfschüttelnd zurück, als die beiden jungen Leute vor der Gartenpforte durchstarten. „Die Zeit fährt Auto,“ sagte Erich Kästner einmal, „und keiner kann lenken.“ Neben Straßenbahnen charakterisierten Autos und Motorräder die neue Zeit. Auch wer ein solch neues Gefährt nicht selbst besitzen konnte, erlebte mit, wie sich dadurch der städtische Raum veränderte. Fußwege erhielten eine ehedem ungeahnte Bedeutung. Wer spazieren ging, roch eher Benzingemisch als Pferdemist. Immer mehr Tankstellen „bereicherten“ das Straßenbild. Die Autler, damals gängige Bezeichnung für Autofahrer, brauchten keine Angst mehr zu haben, auf der Strecke zu bleiben. Schutzleute reichten bald nicht mehr, um das steigende Verkehrsaufkommen in die richtigen Bahnen zu lenken. Die erste Ampel in Hannover wurde 1928 am Kröpcke installiert.

Es gab immer wieder Neues zum „Sattsehen“: Schaufenster- und Kinoplakate, Litfaßsäulen und Reklame modernisierten den Raum, verlangten vom Betrachter oder der Betrachterin eine neue Sehweise, die auch als industrialisierte Sehweise bezeichnet wird. Die neuen Reize ließen meist nur einen flüchtigen Blick zu, zuviel verlangte nach Aufmerksamkeit. Neue Wünsche, möglichst viel von dem Angebotenen zu besitzen, kamen auf. Die moderne Konsumgesellschaft bestimmte mehr und mehr den Lebens Zusammenhang der Menschen.

Zur Ergänzung und inhaltlichen Vertiefung der Arbeit bieten sich die Materialien zu Freizeit und Massenkultur in den 20er Jahren an.

Zur Ergänzung und inhaltlichen Vertiefung der Arbeit bieten sich die Materialien zu Freizeit und Massenkultur in den 20er Jahren an.

Zum lokalhistorischen Hintergrund in Hannover-Linden liefert der Film „Linden – Ein Arbeiterlied“ – Erinnerungen an eine Gegenwart (1991) weitere Informationen

Heute kann die Geschichtsschreibung weniger denn je dem Ideal eines naiven historischen Realismus folgen und glauben, es komme nur darauf an, Fakten darzustellen und diese von aller Fiktionalisierung freizuhalten, um – wie Ranke es einmal formulierte – „zur Anschauung des Objektiven der großen Tatsachen“ zu gelangen. Die Annahme, Fakten und Fiktion ließen sich trennen und der Glaube, ein aus Quellen erhobener Tatbestand sei gereinigt und objektiv, trügt allemal. Schon bei der Entstehung sogenannter Fakten schleicht sich Fiktives ein und kann auch nicht mehr aus der wissenschaftlichen Analyse herausdestilliert werden. Die sog. „Faction-Story“, hier eine konstruierte Alltagsgeschichte, ist geeignet, Strukturprobleme, die bei der Geschichtsschreibung zwangsläufig entstehen, zu thematisieren und zu problematisieren. In der Faction-Story werden also die Grenzen ausgelotet, bis wohin historiographische Produktion legitimierbar ist. Darüber hinaus wird auch der meist einseitig diskreditierten „historischen Phantasie“ zu ihrem (begrenzten) Recht verholfen. Die locker strukturierte personenbezogene Handlung kann ferner als eine Annäherung zu einer Alltagsgeschichte bzw. zu einer Geschichte „von unten“ angesehen werden, weil die Rekonstruktion der Lebenswelten und eine subjektbezogene Sichtweise dominieren.

Die Auswahl der Bildmotive ist dementsprechend vorgenommen worden. Sie visualisieren jeweils die in der Handlung angesprochenen Themenbereiche oder Orte: Auch hierbei gibt es „fiktive“ Motive (Postkarten, Filmplakate) und dokumentarische Motive (Gebäude, Plätze, Straßen). Fast alle diese dokumentarischen Motive sind zwar in Hannover aufgenommen, aber sie zeigen nicht in jedem Fall den im Text genannten historischen Ort – schon gar nicht die betreffenden Personen. Zum einen, weil trotz intensiver Recherchen ein entsprechendes Motiv nicht gefunden werden konnte, häufiger, weil die Bildinhalte – unabhängig vom „realen“ historischen Ort oder Geschehen, die Handlung der Erzählung sinnvoll unterstützen und veranschaulichen.

Aus diesen Gründen sollte bei der Arbeit mit der Ton-Dia-Reihe neben der Auseinandersetzung mit der geschichtlichen Thematik immer auch die methodische Problematik angesprochen werden. Eine solche Arbeit dürfte v.a. im Sekundarbereich II und in der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung möglich sein. Die Ton-Dia-Reihe kann aber auch im schulischen Bereich ab der Klasse 9 im Geschichtsunterricht eingesetzt werden, wobei die exemplarische Bearbeitung der sozialgeschichtlichen Problemfelder der Weimarer Zeit im Mittelpunkt stehen müßte.

Die Gliederung der Ton-Dia-Reihe ermöglicht eine Ausschnittweise Verwendung und gibt zugleich den inhaltlichen Orientierungsrahmen vor.

Die Arbeit kann anhand der drei Szenen

- Sonntagmorgen in der Wohnung

- Sonntagnachmittag im Schrebergarten

- Sonntagabend im Stadtzentrum

oder nach den vier thematischen Bereichen Arbeit und Beruf, Wohnen, Freizeit und Städtischer Raum strukturiert werden.

Im ersten Fall stünde der jeweils angesprochene Lebenszusammenhang im Mittelpunkt, im zweiten Fall die einzelnen Themenbereiche dieses Lebens-zusammenhangs. Allerdings sollte immer gewährleistet sein, dass auch die gesamte Geschichte besprochen wird.

Die wesentliche didaktische Funktion hat bei dieser Herangehensweise zunächst die Erzählung, die Bildmotive veranschaulichen und stützen die dort vermittelten Sachverhalte. Sie können dabei sowohl als gedankliche Brücke zur Erzählung wie auch als visuelle Gesprächsgrundlage nach dem Anhören und -sehen dienen. Die weiterführenden Informationen ermöglichen eine inhaltliche Vertiefung.

Die Diamotive können aber auch ohne Ton einzeln oder als thematische Einheiten zur Analyse der verschiedenen Sachprobleme herangezogen werden. Dann müßten wenige Einzelmotive intensiv beschrieben und hinsichtlich der Bildaussage ausgewertet werden. Vor allem der Vergleich verschiedener Motive miteinander – z.B. Lindener Altbauwohnung mit moderner Genossenschaftswohnung – bietet sich dabei an. Mit Hilfe der weiterführenden Informationen können die aus der Bildanalyse gewonnenen Erkenntnisse überprüft und vertieft werden.

Unter einer ,,guten Stube“ verstand man ein Zimmer, das möbliert war, aber nur zu besonderen Anlässen (Weihnachten, bei hohem Besuch) genutzt wurde. ,,Gute Stuben“ fand man vor allen Dingen in kleinbürgerlichen Wohnungen, sowie in

Unter einer ,,guten Stube“ verstand man ein Zimmer, das möbliert war, aber nur zu besonderen Anlässen (Weihnachten, bei hohem Besuch) genutzt wurde. ,,Gute Stuben“ fand man vor allen Dingen in kleinbürgerlichen Wohnungen, sowie in Die Küche spielte in Arbeitertaushalten als Wohnküche eine zentrale Rolle in der Alltagskultur. Erst im Zuge des Neuen Bauens während der Weimarer Republik

Die Küche spielte in Arbeitertaushalten als Wohnküche eine zentrale Rolle in der Alltagskultur. Erst im Zuge des Neuen Bauens während der Weimarer Republik