Trümmerräumung

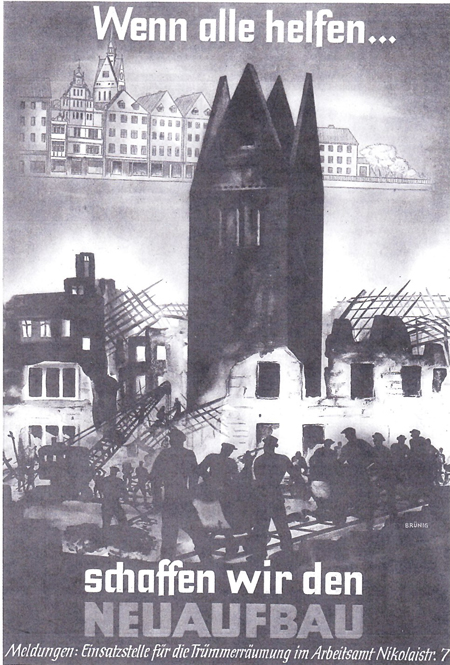

„Wenn alle helfen… schaffen wir den Neuaufbau“, so hieß 1946 der Aufruf zur Trümmerräumung. Wie der Neuaufbau eines Straßenzuges in der Altstadt einmal aussehen könnte zeigt der obere Teil des Plakates. Diese Vorstellung mag auf viele Hannoveraner zu diesem Zeitpunkt äußerst befremdlich gewirkt haben, zumal Hannover 1945 noch einer Ruinenlandschaft glich, dessen Wiederaufbau an gleicher Stellein Zweifel gezogen wurde.1)

„Wenn alle helfen… schaffen wir den Neuaufbau“, so hieß 1946 der Aufruf zur Trümmerräumung. Wie der Neuaufbau eines Straßenzuges in der Altstadt einmal aussehen könnte zeigt der obere Teil des Plakates. Diese Vorstellung mag auf viele Hannoveraner zu diesem Zeitpunkt äußerst befremdlich gewirkt haben, zumal Hannover 1945 noch einer Ruinenlandschaft glich, dessen Wiederaufbau an gleicher Stellein Zweifel gezogen wurde.1)

„Die Stadt war nicht mehr wiederzuerkennen, es war eigentlich keie Stadt mehr, es war ein Schutthaufen, ein riesiger Schutt- und Trümmer- und Abfallhaufen, in dem noch einige Häuser aus irgendeinem Grund stehen geblieben waren.“ 2)

Nach ersten Schätzungen lagen ca. 6 Millionen Kubikmeter Schutt auf den Straßen, Plätzen und Grundstücken. Den Aufrufen zur frewilligen Trümmerbeseitigung folgten in der Anfangszeit nur wenige.3) Die Militär-Regierung rief im September 1945 zur Selbsthilfe bei Trümmerräumung und Hausreparaturen auf, wies die Behörden an »der allerschlimmsten Überfüllung dadurch abzuhelfen, daß Personen aus überfüllten Häusern in weniger besetzte eingewiesen werden« und bedrohte jene mit Strafen, die sich aufgrund ihrer Stellung ungerechtfertigte Vorteile verschaffen.4) Mut und Energie zum Neuaufbau Hannovers zeigte auch der Stadtbaurat Meffert, unter dessen Leitung erste Stadtentwicklungspläne für Hannover mit Sachverständigen für Verkehr und Städtebau, freien Architekten und Gewerkschaftsvertretern erarbeitet wurden. Bereits am 19. Dezember 1946 wurden erste Entwürfe zur Diskussion gestellt. Zu diesem Zeitpunkt waren sogenannte „Schnelltrümmerungsarbeiten“, d.h. die Räumung der wichtigsten Haupt- und Nebenstraßen abgeschlossen.5) Anschließend setzte die Großräumung“ ein, die Enttrümmerung der Grundstücke. Die Enttrümmerungsarbeiten kamen aber nur schleppend voran. Im Januar 1948 musste Oberstadtdirektor Bratke dem Regierungs-Präsidenten mitteilen, dass die

freiwillige Trümmerräumung trotz Verbesserung der materiellen Anreize zum

Erliegen gekommen ist.6)

Am 21. Oktober 1948 verabschiedete der Landtag das Trümmerräumungsgesetz, aufgrund dessen Gemeinden nur mit Zustimmung des Aufbauministers Trümmergrundstücke auch gegen den Willen der Grundeigentümer räumen durften.7)

Ende 1949 waren von 6 Millionen Kubikmetern erst 1 Million geräumt.8)

- Wege aus dem Chaos. Hannover 1945 – 1949. Hrsg. von Th. Grabe, R. Hollmann, K. Mlynek. Hannover 1985, S. 31

- Adam Seide: Die stadt war ein Schutthaufen, 1945. In: Hannover in alten und neuen Reisebeschreibungen. Ausgew. vo N. v. Frankenstein. Düsseldorf 1991, S. 159

- Da Aufrufe zur freiwilligen Beteiligung an der Trümmerräumung weitgehend

erfolglos geblieben waren, beschloss der Rat im Juli 1946 die zwangsweise Heranziehung zur Trümmerräumung; dieser Ratsbeschluss wurde von der Militär-Regierung

als Nazi-Methode verworfen. Darauf erfolgte ein Aufruf an alle männlichen Hannoveraner zwischen 17 und 60 Jahren, sich eine Woche freiwillig zum Trümmerräumen zu melden.(siehe Hannover Chronik) - Hannover Chronik

- So wurden auch ab Juni 1946 deutsche Soldaten aus den britischen Kriegsgefangenenlagern in Bemerode und Bothfeld u.a. zum Trümmerräumen und als Handwerker zu ersten Reparaturarbeiten in die Stadt abkommandiert. (siehe Hannover Chronik)

- Hannover Chronik

- Hannover Chronik

- Wege aus dem Chaos, a.a.O., S 35

Text nach: Martina Nörthen: Wiederaufbau nach ’45. Begleitheft zur gleichnamigen Diareihe. Hrsg. von der Landesmedienstelle im Niedersächsischen Landesverwaltungsamt. Hannover 1995, S. 11, ergänzt um Informationen aus der Hannover Chronik

Ausgangslage: Die zerstörte Stadt

Stadtplanung nach dem Zweiten Weltkrieg

- Vorstellungen 1948-1951 in Hannover

- Innenstadtplan und Flächennutzungsplan

- Umsetzung der Gebäude- und Verkehrsplanung

Zukunftsorientiertes Verkehrskonzept

- City-Ring

- Schnellstraßenkonzept

- Erschließung der Tangenten für die Innenstadt

- Das ‚Hohe Ufer‘ – „Alt“ und „Neu“ zusammenfügen

- Lavesalle am Waterlooplatz

- Öffentlicher Nahverkehr

- Flughafen Hannover

Umgang mit historischer Bausubstanz

Neugestaltung des City-Bereichs

- Neugestaltung des Kröpcke

- Wiederaufbau der Oper

- Hotel-, Geschäfts- und Verwaltungsneubauten in der Innenstadt

- Die neue Karmarschstraße

- Neue Ladenstraße als erste Fußgängerzone

- Die neue Markthalle

Wohnquartiere in den Stadtteilen

Krankenhäuser und Gebäude der Gesundheitsfürsorge

Schulen, Kultureinrichtungen und Sportanlagen

Denkmalgeschützte Verwaltungsgebäude und Geschäftshäuser

Architekten des Wieder-/Neuaufbaus

Schäden und Trümmerräumung im Straßennetz

Auch im Straßennetz der Stadt hatten der Krieg und besonders die letzten Bombenangriffe im März 1945 Schäden allergrößten Ausmaßes verursacht. Nach Eintritt der Waffenruhe im Mai 1945 ergab sich folgender Zustand: Im inneren Stadtgebiet waren fast alle Haupt- und Verkehrsstraßen unbenutzbar. Riesige Schuttmassen und Bombentrichter, niedergebrochene Oberleitungen der Straßenbahn und zahlreiche Fahrzeugwracks versperrten die Fahrbahnen. Infolge der Zerstörung der Flußbrücken war der Verkehr zwischen den einzelnen Stadtteilen zum Teil nur auf großen Umwegen möglich.

240 km Straßen im Stadtinnern waren unpassierbar, 2100 Bombentrichter hatten die Straßen aufgerissen und 1 500 000 cbm Schuttmassen lagen allein auf den Straßen.

175 000 qm Fahrbahnpflaster, 52 000 qm Asphaltfahrbahnen und 250 000 qm Teerstraßen und Chaussierungen waren zerstört. Dazu kamen die zerstörten Fuß- und Radwege mit schätzungsweise 30 bis 40 v.H. ihrer gesamten Länge.

Bei der Beseitigung der Hindernisse und Schuttmassen und der Wiederinstandsetzung der Straßenoberflächen stand man vor unvorstellbaren Schwierigkeiten: Arbeitskräfte und Fahrzeuge fehlten, ebenso Straßenbaustoffe wie Zement, Teersplit, Bitumen und Pflastersteine; etwa 1400 Schäden an den Abwasserkanälen, 600 am Gasrohrnetz und 650 an den Wasserleitungen, die sich alle unter der Straßenoberfläche befanden, verzögerten die Arbeit. Erst nachdem diese Schäden behoben worden waren, konnten die Bombentrichter gefüllt werden.

Aufräumarbeiten

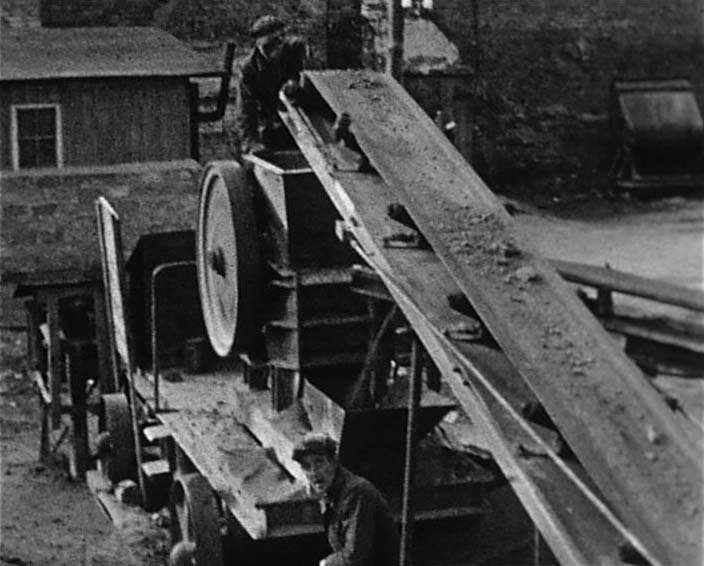

Bei der Aufräumung der Straßen war man anfangs allein auf Handarbeit und Pferdefuhrwerke angewiesen; die Leistungen waren entsprechend gering. Bald konnten jedoch Großgeräte eingesetzt werden. Im September 1945 waren bereits fünf Bagger in Betrieb. Zur Abfuhr wurden fünf Lastkraftwagen und Zugmaschinen mit Anhängern sowie eine Feldbahn benutzt. Die Zahl der Geräte steigerte sich bis zum Januar 1946 auf 12 Bagger, 25 bis 30 Lastzüge und eine Feldbahnanlage und konnte bis zur Währungsreform teilweise noch erhöht werden. Sie unterlag gewissen Schwankungen, da man von Treibstoffzuteilungen, Reifen und Kohle abhängig war.

Im November 1946 rollte der erste Lorenzug über die in Höhe der Heinrich-Heine- Straße über die Hildesheimer Straße gebaute Behelfsbrücke; Ziel der Trümmerzüge war das Gelände zwischen Engesohder Friedhof und Maschsee. (Hannover Chronik)

Von 6,5 Mio. m3 Trümmerschutt waren im Dezember 1946 810.000 m3 durch 5.500 freiwillige Arbeitskräfte, je 300 pro Woche, und 100 Mann Stammpersonal beseitigt; in vier Räumbezirken existierte eine erfolgreicher Einsatz von Trümmerverwertungsanlagen.

Mit 609.000 m3 wurd 1951 die bis dahin größte Jahresmenge Trümmerschutt abgefahren; davon 500.000 m3 in das Masch-Ohe-Gelände für das Stadion; Ende des Jahres waren gut die Hälfte der auf 6,5 Mio. m3 geschätzten Trümmer geräumt. (Hannover Chronik)

Bis zum 1. Mai 1948 wurden rund 1 050 000 cbm Trümmerschutt allein von den Straßen beseitigt. Dabei waren im Durchschnitt 120 bis 150 Mann beschäftigt.

(zitiert nach: Drei schwere Jahre: ein Bericht der Bauverwaltung der Hauptstadt Hannover für die Zeit vom Beginn der Besetzung (April 1945) bis zur Währungsreform (Juni 1948), Hannover (Städtisches Presseamt) 1948, S. 26f

Aegi vor der Trümmerräumung

Aegi vor der Trümmerräumung Aegi nach der Trümmerräumung

Aegi nach der Trümmerräumung

Einsatz von Großgerät

Mit dem Einsatz von Baggern, Steinbrechern, Transportbändern etc. sollten die Enttrümmerungsarbeiten schneller vorangetrieben werden. 1946 begannen in vier der über 20 Räumungsbezirke der Stadt Privatfirmen mit der Flächenräumung. „An Stammarbeitern konnten die Unternehmen in den 4 Räumbezirken nur etwa 100 Arbeitskräfte einsetzen. Wenn die Anlagen aber voll ausgenutzt werden sollten, ist es nötig, daß mindestens 400 Arbeitskräfte dazukommen.“ 1) Dies bedeutete, dass für die Hilfsarbeiten freiwillige Arbeitskräfte gewonnen werden mussten. Doch den Aufrufen zu freiwilligen Enttrümmerungsarbeiten folgten am Anfang (…) nur wenige. Zu diesem Zeitpunkt wurde immer wieder die Frage diskutiert, ob es ausreichen würde, die Trümmerräumung auf freiwilliger Basis voranzutreiben oder ob es sinnvoller wäre, die Bewohner zur Trümmerräumung zwangszuverpflichten. Ende 1947 kam der freiwillige Arbeitseinsatz völlig zum Erliegen. Erst materielle Anreize, wie Nahrungsmittelzulagen oder 1000 Backsteine für 60 Arbeitsstunden für diejenigen, die ein genehmigtes Bauvorhaben nachweisen konnten, steigerte die Arbeitsbereitschaft der Hannoveraner.

Die Flächenräumung der einzelnen Bezirke ging nahtlos in eine Trümmerverwertung über. Intakte Steine dienten als künftiges Baumaterial. Aus Schutt wurden Deckensteine, Wandplatten oder Beton hergestellt, selbst der Feinschutt wurde als Mauersand oder auch als Dünger verwendet. Der nicht brauchbare Schutt wurde auch Schutthalden z.B. am Engesohder Friedhof oder an der Constantinstraße zwischengelagert. Später fanden die Trümmerreste z.B. beim Zukippen des Leinearms am Stadtarchiv oder dem Bau des Niedersachsenstadions eine sinnvolle Verwendung.

1953: Fertigstellung des größtenteils aus Trümmerschutt aufgeführten Ricklinger Deiches.

1954 waren sämtliche Trümmer aus dem Stadtbild Hannovers verschwunden.

1) Drei schwere Jahre. Hrsg. vom Presseamt Hannover, Hannover 1948, S. 34

2) Hannover Chronik

Aus: Martina Nörthen: Wiederaufbau nach ’45. Begleitheft zur gleichnamigen Diareihe. Hrsg. von der Landesmedienstelle im Niedersächsischen Landesverwaltungsamt. Hannover 1995, S. 13