Zukunftsorientiertes Verkehrskonzept

Eine visionäre Antwort auf Anforderungen der Stadtentwicklung

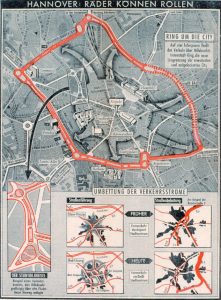

„Hannover: Räder können rollen“, so lautete die Überschrift zu verschiedenen Planungsausschnitten, die die wichtigsten Veränderungen in der hannoverschen Verkehrsführung nach dem Zweiten Weltkrieg aufzeigen.

Hannover war aufgrund seiner geographischen Lage nicht nur Hauptkreuzungspunkt wichtiger Eisenbahnlinien, sondern auch bedeutender Fernstraßen. „Hannover ist eine typische Stadt des durchgehenden Fernverkehrs von Hamburg nach Frankfurt für den Nord-Süd-Verkehr und von der Ruhr nach Berlin für den West-Ostverkehr.“ 1) Hinzu kam, dass die Landeshauptstadt ein zentraler Anziehungspunkt des wirtschaftlichen Zielverkehrs aus dem Umland war. Durchgangs- und Zielverkehr bewegten sich auf denselben Verkehrswegen in und durch die Stadt (Bundesstraßen B3, 86, B65, B27). Die mittelalterliche sternförmige Verkehrsführung bewirkte, dass all diese Straßen – ebenfalls die innerstädtischen Straßen – über den gemeinsamen Schnittpunkt Kröpcke führten.

Diese Verkehrsführung erforderte nach Ansicht Hillebrechts eine umgehende Neustrukturierung. Er prognostizierte ein enormes Anwachsen des Autoverkehrs und warnte vor dem zu erwartenden Verkehrskollaps am Kröpcke. An Stelle der alten sternförmigen Verkehrsführung wurden unter seiner Leitung Pläne ausgearbeitet, deren Straßengrundrisse mit einem Rad zu vergleichen sind. Der Innenstadtbereich wird von einem Cityring umschlossen, der zweispurige Schnellstraßen umfasst und „an deren Gelenke mächtige Verkehrskreisel wie Turbinenräder die Automobile in jede gewünschte Richtung wegschaufeln.“ 2) Von dem Innenstadtring verlaufen sogenannte Radialstraßen, die den City-Ring mit den Tangenten (Schnellstraßen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung) auf kürzestem Weg verbinden. „Auf den Tangenten soll vor allem der Durchgangsverkehr abgewickelt und damit aus dem Innenstadtgebiet herausgehalten werden. Der Zielverkehr, der sein Ziel in der Innenstadt sucht, soll von den Tangenten über leistungsfähige Zubringerstraßen auf den Ringstraßenzug geleitet werden, der die Aufgabe eines Verteiler- und Sammlerrings übernehmen soll.“ 3)

.Bei einem Motorisierungsverhältnis von 83:1 (Einwohner/PKW) im Jahr 1948 planten der Stadtbaurat und seine Mitarbeiter die städtischen Verkehrsbauten – nach ausländischem Vorbild – für ein Verhältnis von 10:1. Die anfangs für ihre optimistische Planung belächelten Experten, wurden jedoch schon bald in ihrer Einschätzung bestätigt: Bis 1965 hatte sich die Motorisierung in der Stadt bereits auf ein Verhältnis von 6:1 entwickelt. 4)

Der Fern- und Durchgangsverkehr wurde aufgrund dieser veränderten Straßenführung schnell und problemlos durch Hannover geführt, ohne mögliche neuralgische Punkte im Innenstadtbereich zu berühren. Im Zusammenhang mit diesem Konzept und der wachsenden Bedeutung der Hannover Messe wurde auch der Messeschnellweg angelegt. Die Vorbereitungen begannen bereits 1949. Die Verkehrsanbindung der Stadt wurde schließlich 1952 durch den Neubau des Flughafens Hannover-Langenhagen 1952 ergänzt.

Diese tiefgreifenden und zukunftsorientierten Verkehrsveränderungen, die Hillebrecht unbeirrt in Hannover durchzusetzen vermochte, erbrachten ihm persönlich Anerkennung im In- und Ausland und galt damals als visionäre Antwort auf Stadtentwicklung nach dem Krieg.

In der gegenwärtigen Rückschau wird diese Planung und deren Umsetzung häufig darauf reduziert, dass Hillebrecht nur den Automobilverkehr im Blick gehabt hätte, er also eine „autogrechte Stadt“ gestalten wollte und dafür zudem noch zahlreiche erhaltene historische Gebaute hätte abreißen lassen. Beispielhaft für diese Kritik wird hier ein Beitrag bei wikipedia [18.03.2024] zur Nachkriegs-Verkehrsentwicklung zitiert:

Ein neues Verkehrskonzept sollte den Durchgangsverkehr aus der Innenstadt fernhalten. Die Innenstadt wurde mit mehrspurigen Straßen (Lavesallee, Leibnizufer, Hamburger Allee und Berliner Allee) umfahren; die Verknüpfung dieser Straßen wurde durch Kreisverkehre hergestellt. In diesem Zuge entstanden die Außentangenten, für die sich die Bezeichnung Schnellwege durchsetzte. Das Straßennetz im weiteren Stadtgebiet wurde völlig neu geordnet und den damals postulierten Anforderungen einer autogerechten Stadt angepasst. Der Bau vierspuriger Autotrassen führte nach den Kriegsfolgen zu weiteren Zerstörungen. Die breiten Straßen trennen teilweise noch heute ganze Stadtteile ab und wirken mit ihrer Architektur der singulären Bauten wie Fremdkörper in der ansonsten dichten Bebauung der Innenstadt.

Die damalige Sichtweise gibt ein Beitrag von Ernst Zietzschmann in der Schweizer Bau-Zeitschrift ‚Bauen + Wohnen‘ aus dem Jahr 1962 wieder.

1947 fanden die Stadtplaner von Hannover die für alle europäischen Städte typische Verkehrssituation vor: Strahlenförmig zusammengeführt im Zentrum verwandelten die alten Straßenzüge eben dieses Zentrum schon damals in ein im Verkehr erstickendes Chaos. Aller Verkehr, auch der schwere Lastverkehr, der die Stadt zu passieren hatte, müsste, abgesehen vom West—Ostverkehr, für den schon damals die Autobahn Berlin—Köln gebaut worden war, durch die City fließen und verstopfte alle zentralen Straßen und Plätze der Geschäftsstadt.

Wer den Ausbauplan von 1960 mit dem Verkehrsplan von 1947 vergleicht, sieht sofort die wesentlichen Unterschiede. Anstatt des unheilvollen Strahlenbündels wurde ein sinnvolles Hauptverkehrsstraßennetz entworfen und geplant und findet sich derzeit im Endausbau. (…)

Wenn in einem knappen Jahrzehnt die hier skizzerte Verkehrsplanung zu Ende geführt sein wird, dürfte Hannover über eines der am besten funktionierenden Stadt-Straßennetze Europas verfügen. Dass dabei die spezielle Begabung seines Stadtbaurates zur Koordination und das ausgezeichnet unter ihm arbeitende Team von 100 bis 120 Planern, Ingenieuren und Architekten des Stadtplanungsamtes, des Tiefbauamtes, des Entwässerungs-, Gärtenbau- und Vermessungsamtes eine entscheidende Rolle gespielt hat, liegt auf der Hand. Anderseits sind die Verhältnisse in Deutschland für derartige planerische Entwicklungen und Durchführungen geeigneter als der oft schwerfällig funktionierende Apparat anderer Länder.

Messeschnellweg und Flughafen

Im Zusammenhang mit der wachsenden Bedeutung der Hannover Messe wurde auch der Messeschnellweg angelegt. Die Vorbereitungen begannen bereits 1949 und gehörten auch zu dem Konzept, wonach der Fernverkehr um das Stadtzentrum herumgeführt werden sollte. Für den Messeschnellweg wurde eine Schneise mitten durch den Stadtwald Eilenriede geschlagen. Das führte damals zu heftigen Protesten in der Bevölkerung,[2] in deren Folge schließlich 1956 die Stadt den Eilenriedebeirat konstituierte.[3]

Anmerkungen

1) Hillebrecht, in: Der Spiegel, 15. Jahrgang (1959), Heft 3

2) Der Spiegel, 13. Jahrgang (1957), Heft 23, S. 56

3) Lauenroth: a.a.O., S. 102

4) Dorn (1998): Fachbeitrag a.a.O.

Ausgangslage: Die zerstörte Stadt

Stadtplanung nach dem Zweiten Weltkrieg

- Vorstellungen 1948-1951 in Hannover

- Innenstadtplan und Flächennutzungsplan

- Umsetzung der Gebäude- und Verkehrsplanung

Zukunftsorientiertes Verkehrskonzept

- City-Ring

- Schnellstraßenkonzept und Messeschnellweg

- Erschließung der Tangenten für die Innenstadt

- Das ‚Hohe Ufer‘ – „Alt“ und „Neu“ zusammenfügen

- Lavesalle am Waterlooplatz

- Öffentlicher Nahverkehr

- Flughafen Hannover

Umgang mit historischer Bausubstanz

Neugestaltung des City-Bereichs

- Neugestaltung des Kröpcke

- Wiederaufbau der Oper

- Hotel-, Geschäfts- und Verwaltungsneubauten in der Innenstadt

- Die neue Karmarschstraße

- Neue Ladenstraße als erste Fußgängerzone

- Die neue Markthalle

Wohnquartiere in den Stadtteilen

Krankenhäuser und Gebäude der Gesundheitsfürsorge

Schulen, Kultureinrichtungen und Sportanlagen

Denkmalgeschützte Verwaltungsgebäude und Geschäftshäuser

Architekten des Wieder-/Neuaufbaus