Kategorie: Arbeiterbewegung

Verknüpfung individueller Lebensgeschichten mit politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen Detlef Endeward (01/2026) Filmische Erzählungen, die den Alltag von Menschen über einen Zeitraum von mehr als fünfzig Jahren verfolgen, ermöglichen eine besondere Form der historischen Reflexion. Indem sie individuelle Lebensgeschichten mit politischen...

Der Beitrag analysiert die komplexe Klassenstruktur im Deutschen Kaiserreich: Bourgeoisie, Kleinbürgertum, Proletariat und Landproletariat stehen in ökonomischen, sozialen und politischen Spannungsverhältnissen.

Der proletarische Film der späten Weimarer Republik (1920er/30er) war politisches Werkzeug der Arbeiterbewegung. KPD-nahe Produktionen wie Mutter Krausens Fahrt ins Glück oder Kuhle Wampe zeigten realistisch Armut, Klassenkampf und Solidarität – künstlerisch wie agitatorisch wirksam.

Die Morde an Luxemburg und Liebknecht stellen eine politisch folgenreiche Zäsur nach 1918 sie. Sie hatten Auswirkung auf die Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik sowie auf die erinnerungskulturelle und filmische Bearbeitungen im geteilten Deutschland und bis heute.

Dokumentarfilm (2019) von Klaus Stanjek auf Grundlage von Videoaufnahmen aus den Jahren 1979 + 1980 mit Augenzeugen der Münchner Revolution und Rätezeit.

Ausstellung, Lesung und Musik DoppelausstellungDie Novemberrevolution und ihre Gegner Eine Ausstellung zum Geschehen in der Novemberrevolution Ausstellungstafeln 01: Die Einflussnahme des Kremels!02: Die gutmütige Revolution03: Aufstieg und Ende der Volksmarinedivision04: Der Spartakusaufstand?05: Fake News aus Berlin-Lichtenberg06: Der Beginn des Freistaates...

Erinnerungskultur heute Wie erinnert man sich heute, wie wollen wir uns erinnern? lFSymposium Kieler Website zum Matrosenaufstand Präsentation in Medien: DlF und NDR

Die Geschichte des Kieler Matrosenaufstands 1918 als Dokudrama. Die revolutionäre Bewegung im November 1918 führte zum Sturz der Monarchie sowie zum Ende des Ersten Weltkriegs. Damit gehörte er zu den Schlüsselereignissen der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert.

Im Kontext des sich abzeichnenden Endes des Ersten Weltkriegs kam es in Kiel zu einem folgenreichen Aufstand von Matrosen und Arbeitern, der als Initialzündung der Novemberrevolution gilt. Auslöser war die geplante Offensive der deutschen Hochseeflotte gegen die britische Royal Navy, die von vielen Matrosen als militärisch sinnlos und politisch kontraproduktiv wahrgenommen wurde.

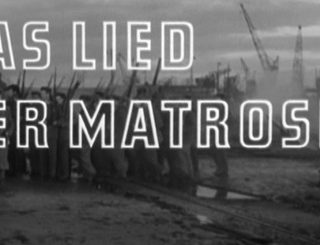

Das filmische Epos von Kurt Maetzig (1958) über den Aufstand von Matrosen der kaiserlichen Flotte 1918 in Kiel und die Novemberrevolution in Berlin war ein Auftrag der DDR-Führung zur Erinnerung an die Novemberrevolution.

Auswahl und Zusammenstellung Genosse Noske im Auftrage des Prinzen Max von Baden bei den aufständischen Matrosen in Kiel Streikdemo am 4. Nov.1918 in Stuttgart: 13 revolutionäre Forderungen Frieden: Die revolutionären Obleute versus Volksregierung 8. November 1918: A-u-S-Rat gründet den Freistaat...

„Uns mahnt ein November“ (1958, Regie: Peter Ulbrich) ist ein dokumentarischer Rückblick auf die Novemberrevolution von 1918 in Deutschland. Produziert vom DEFA-Studio für populärwissenschaftliche Filme, richtet sich der Film ganz klar an ein Publikum der DDR, mit einer betont klassenkämpferischen Perspektive.