Medien und Gesellschaft im Wandel

Historisch-politische Bildung, Medienkompetenz und globale Perspektiven

Detlef Endeward (10/2018)

Die Menschheit befindet sich seit jeher in einem dynamischen Wandel, der eng mit der Entwicklung von Medien, Kommunikation und Technologie verknüpft ist. Die Art und Weise, wie Informationen erzeugt, verbreitet und verarbeitet werden, bestimmt nicht nur individuelle Handlungsoptionen, sondern prägt auch gesellschaftliche Strukturen, Machtverhältnisse und die kollektive Wahrnehmung von Realität. Historisch betrachtet sind Informations- und Kommunikationstechnologien nie nur neutrale Instrumente gewesen; ihre Einführung und Durchsetzung war stets begleitet von tiefgreifenden gesellschaftlichen, ökonomischen und kulturellen Transformationen. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass eine kritische Auseinandersetzung mit Medien und Kommunikationskultur unerlässlich ist, um die komplexen Interdependenzen zwischen technologischer Entwicklung, gesellschaftlichem Wandel und politischer Partizipation zu verstehen. Das Konzept der Medienbildung, eingebettet in historisch-politische Bildung und globales Lernen, bietet hierfür einen integrativen Rahmen.

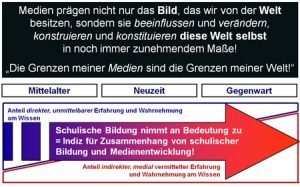

Ein zentraler Aspekt der Medienbildung liegt in der Informationsbeschaffung und -verarbeitung. Schülerinnen und Schüler sollen lernen, relevante Informationen zu globalen Entwicklungsfragen aus einer Vielzahl von Quellen kritisch zu erschließen. Diese Quellen umfassen nicht nur Texte, sondern auch Bilder, Karten, Grafiken, Statistiken, Filme und moderne digitale Medien. Die Fähigkeit, Informationen themenbezogen zu verarbeiten, ist dabei eng mit der Entwicklung von Kernkompetenzen im Fach Geschichte verknüpft. Historische Quellen ermöglichen es, Prozesse der Globalisierung, ökonomische Entwicklungen und technologische Innovationen im zeitlichen Verlauf nachzuvollziehen und kritisch zu reflektieren. Dabei steht nicht allein die Aneignung von Fakten im Vordergrund, sondern die Analyse von Perspektiven, Interessenlagen und medienvermittelten Darstellungen. Schülerinnen und Schüler sollen erkennen, dass Medien nicht nur die Realität abbilden, sondern sie konstruieren, inszenieren und interpretieren – eine Erkenntnis, die für die Ausbildung von Medialitätsbewusstsein zentral ist.

Im Rahmen der historisch-politischen Bildung eröffnet sich die Möglichkeit, globale Entwicklungsprozesse systematisch zu analysieren. Die Leitbilder der nachhaltigen Entwicklung dienen hierbei als normativer Bezugspunkt, um die Auswirkungen technischer Innovationen und ökonomischer Veränderungen auf Gesellschaft, Umwelt und Individuen zu bewerten. Historische Beispiele, wie die Entwicklung des Verkehrs- und Kommunikationswesens, illustrieren, dass technologische Fortschritte stets Ambivalenzen aufweisen: Sie bieten Chancen für gesellschaftlichen Fortschritt, ermöglichen neue Formen der Partizipation und beschleunigen den Austausch von Informationen, gleichzeitig bergen sie Risiken für Ungleichheit, Machtkonzentration und Kontrollverlust. Die kritische Reflexion dieser Ambivalenz gehört zu den zentralen Zielen einer Bildung, die Medienkompetenz, Globalisierungsperspektive und historisches Denken integriert.

Geschichte und Zukunft der Medien und Kommunikationskultur

Die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien war in Laufe der Menschheitsgeschichte immer verknüpft mit einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel. Indem man sich mit den Interdependenzen diese Entwicklungsprozesse beschäftigt, wird es möglich, die Bedeutung von Medien für Individuen und Gesellschaft zu erfassen und zu begreifen.

Die Aneignung von und die Auseinandersetzung mit Wirklichkeit vollzieht sich in allen Lebensbereichen immer auch und im Laufe der Zeit zunehmen in und über Medien. Die aktuellen medientechnischen Entwicklungen können dabei nicht ausschließlich und uneingeschränkt mit Fortschritt gleichgesetzt werden. Notwendig ist eine kritische Technologiefolgenabschätzung, eine differenzierte „Gewinn- und Verlustrechnung“.

Die Technikentwicklung nimmt dabei nicht zwangsläufig eine vorgegebene Richtung. Technikentwicklung und Prognosen zu gesellschaftlichen Wirkungen des technologischen Wandels sind im Hinblick auf Leitbilder zu diskutieren. Diese, verbunden mit Gesellschaftsentwürfen, steuern maßgeblich die Entwicklung.

Angebunden an das „Leitfach“ Geschichte können Kernkompetenzen und fachbezogenen Teilkompetenzen des Lernbereichs Globale Entwicklung und der Medienbildung im Rahmen einer nachhaltigen historisch-politischen Bildung ausgebildet werden.

Die Bewertung von Medieninhalten umfasst sowohl inhaltliche als auch formale Aspekte. Schülerinnen und Schüler sollen lernen, nicht nur den Informationsgehalt, sondern auch die Form, Präsentation und Intention von Medien kritisch zu hinterfragen. Die Auseinandersetzung mit globalen Themen wie Migration, Umweltkatastrophen oder internationaler Politik erfordert ein Verständnis dafür, dass die Wirkung von Medien durch Inszenierung, Dramaturgie, Auswahl von Perspektiven und sprachliche Mittel gesteuert wird. So wird deutlich, dass Medien nicht neutral sind, sondern gesellschaftliche Debatten lenken, Stereotype verstärken oder abbauen und Machtverhältnisse reproduzieren. Historische Perspektiven – von der Schriftkultur der Tontafeln über den Buchdruck bis zur Digitalisierung – zeigen die Kontinuitäten und Brüche in der Entwicklung von Medien und Kommunikationssystemen. Durch die Einbindung solcher historischen Beispiele wird den Lernenden bewusst, dass die Medientechnologien unserer Gegenwart auf lange Prozesse gesellschaftlicher Auseinandersetzung zurückgehen und dass deren Wirkungen nicht deterministisch sind, sondern von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, Normen und politischen Entscheidungen geprägt werden.

Die Handlungsfähigkeit im globalen Wandel ist ein weiteres zentrales Ziel. Medienkompetenz beschränkt sich nicht auf Analyse und Reflexion, sondern schließt die Fähigkeit ein, im persönlichen und beruflichen Umfeld handlungsfähig zu bleiben. Dazu gehören Offenheit, Innovationsbereitschaft, die Fähigkeit zur Reduktion von Komplexität und die Akzeptanz von Unsicherheiten in offenen Situationen. Historisches Denken unterstützt hierbei, indem es zeigt, dass gesellschaftliche Entwicklungen offen sind und von menschlichem Handeln gestaltet werden können. Die Erkenntnis, dass Technologiewandel und Medienentwicklung keine festen Bahnen vorgeben, fördert ein reflektiertes, verantwortungsbewusstes Handeln in komplexen globalen Zusammenhängen.

Die Verbindung von Globalisierung, Medienbildung und historisch-politischer Bildung eröffnet Lernenden die Möglichkeit, die Wechselwirkungen zwischen technologischer Entwicklung, Medienkultur und gesellschaftlicher Transformation zu erfassen. Die Analyse von Kommunikationsgeschichte – von Höhlenmalerei, Schrift und Buchdruck über Postwesen, elektrische Telegrafie, Fotografie und Film bis hin zu Fernsehen, digitalen Medien und Vernetzung – macht deutlich, dass jede technologische Innovation in ein bestehendes gesellschaftliches Gefüge eingebettet ist und dessen Dynamiken verändert. Die Lehrpläne betonen hierbei nicht nur die historische Betrachtung, sondern auch die kritische Technologiefolgenabschätzung: Chancen und Risiken neuer Medien müssen differenziert bewertet werden. Hierbei werden ethische, ökonomische, politische und kulturelle Dimensionen gleichermaßen berücksichtigt.

Insbesondere im Bereich Film und Fernsehen wird das Leitmedium des 20. Jahrhunderts in den historischen Kontext der kulturellen Globalisierung eingeordnet. Filme dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern transportieren Werte, Normen und politische Botschaften. Die Reflexion über filmische Darstellungen historischer Ereignisse oder gesellschaftlicher Themen sensibilisiert Lernende für die Konstruktion medialer Wirklichkeiten. Filmästhetik, Narrative und Inszenierung werden als Faktoren erkannt, die Wahrnehmung und Interpretation beeinflussen. Dies schafft die Grundlage für ein vertieftes Medialitätsbewusstsein, das nicht auf die reine Rezeption beschränkt bleibt, sondern auch die Analyse von Form und Wirkung einschließt.

Die Entwicklung der Kommunikation im globalen Kontext zeigt, dass jede technologische Innovation neue Möglichkeiten und zugleich neue Herausforderungen schafft. Die Geschichte der Fernkommunikation, von Rauch- und Feuerzeichen über den Buchdruck bis zur digitalen Echtzeitkommunikation, illustriert die Verknüpfung von Medien, Macht und Gesellschaft. Die gesellschaftliche Wirkung von Massenmedien – ob Druckmedien, Fernsehen oder digitale Plattformen – ist stets ambivalent: Sie können Partizipation, Aufklärung und Austausch fördern, gleichzeitig aber auch Manipulation, Sensationalisierung und Machtkonzentration begünstigen. Insofern ist eine kritische Auseinandersetzung mit Medieninhalten, Produktionsbedingungen und Verbreitungslogiken zentral für die Ausbildung von Medienkompetenz.

Darüber hinaus betont die Lehrplanperspektive die Notwendigkeit einer historisch fundierten Analyse globaler Prozesse. Globalisierung wird nicht als abstraktes Phänomen vermittelt, sondern anhand konkreter historischer Beispiele untersucht. Dies ermöglicht es den Lernenden, langfristige Entwicklungen, Ursachen und Folgen technischer, ökonomischer und kultureller Veränderungen nachzuvollziehen. Dabei werden Fragen der Nachhaltigkeit, der internationalen Verantwortung und der Menschenrechte mit einbezogen. Die Fähigkeit, historische Kontexte zu berücksichtigen und diese mit aktuellen Entwicklungen zu verknüpfen, unterstützt die kritische Bewertung globaler Trends und die reflektierte Auseinandersetzung mit Medien und Kommunikation.

Ein zentraler Bestandteil dieser Bildungsphilosophie ist die Ambivalenz des technologischen Fortschritts. Technologische Innovationen haben immer doppelte Effekte: Sie eröffnen neue Möglichkeiten, bergen aber auch Risiken. Beispielsweise können Kommunikationsmedien den Zugang zu Informationen demokratisieren, gleichzeitig aber Kontrolle, Überwachung oder Verzerrung von Inhalten erleichtern. Die kritische Technologiefolgenabschätzung ist daher unerlässlich, um die gesellschaftlichen Implikationen neuer Medien zu verstehen und Handlungsstrategien zu entwickeln, die sowohl Chancen nutzen als auch Risiken minimieren.

Die Integration von Medienbildung in das Leitfach Geschichte bietet einen methodischen Vorteil: Historische Bildung liefert den zeitlichen Rahmen, um mediale Entwicklungen einzuordnen und ihre Wirkung auf Gesellschaft und Individuen zu reflektieren. Lernende entwickeln dadurch die Fähigkeit, historische Kontinuitäten und Brüche in der Medienentwicklung zu erkennen, technologische Innovationen kritisch zu bewerten und die Wechselwirkungen zwischen Medien, Macht und gesellschaftlicher Entwicklung zu analysieren. Dies stärkt nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern auch die Fähigkeit zur kritischen Urteilsbildung, die in allen Lebensbereichen relevant ist.

Schließlich ist die Verknüpfung von Information, Kommunikation und globalem Wandel für die Ausbildung einer reflektierten Handlungsfähigkeit zentral. Schülerinnen und Schüler lernen, komplexe Zusammenhänge zu verstehen, Unsicherheiten zu akzeptieren und eigenständig fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Auseinandersetzung mit Medieninhalten wird so zu einem Lernprozess, der kognitive, ethische und soziale Dimensionen integriert. Lernende erkennen, dass Medien nicht isoliert wirken, sondern Teil eines komplexen Systems von gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Kräften sind.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die historisch-politische Bildung in Verbindung mit Medienkompetenz einen integrativen Rahmen bietet, um die Entwicklung von Medialitätsbewusstsein, kritischem Denken und gesellschaftlicher Handlungskompetenz zu fördern. Durch die Analyse historischer Quellen, die Reflexion medialer Darstellungen, die Bewertung globaler Prozesse und die kritische Technologiefolgenabschätzung erwerben Lernende die Fähigkeit, Medien und Kommunikation differenziert zu verstehen, gesellschaftliche Zusammenhänge zu erkennen und verantwortungsvoll zu handeln. Die Verbindung von Geschichte, Medienbildung und globalem Lernen schafft somit eine fundierte Grundlage für eine Bildung, die sowohl die Vergangenheit als auch die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft berücksichtigt.