Politisch-ökonomische Rahmenbedingungen

Industrialisierung, Agrarstruktur und globale Verflechtung

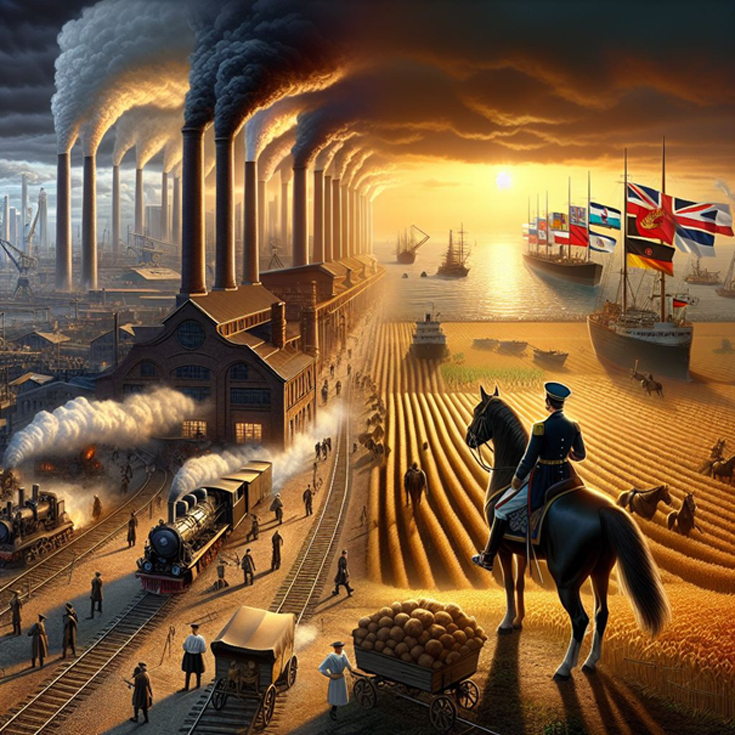

Die wilhelminische Gesellschaft am Vorabend des Ersten Weltkriegs war ökonomisch von tiefgreifenden Wandlungsprozessen geprägt. In wenigen Jahrzehnten entwickelte sich das Deutsche Kaiserreich von einem Agrarstaat zu einer der führenden Industriemächte der Welt. Dieser Modernisierungsschub blieb jedoch ungleich verteilt: Während in den westlichen und südlichen Landesteilen modernste Industriezweige entstanden, behaupteten sich im Osten feudale Agrarstrukturen. Die daraus resultierende ungleiche und kombinierte Entwicklung prägte die soziale, politische und wirtschaftliche Ordnung des Kaiserreichs nachhaltig – eine Konstellation, die in der marxistisch geprägten Gesellschaftsanalyse ebenso wie in der strukturalistischen Geschichtsschreibung zentrale Beachtung findet.

Die zweite industrielle Revolution und die Durchsetzung des Industriekapitalismus

Der wirtschaftliche Aufstieg des Kaiserreichs beruhte wesentlich auf der sogenannten zweiten industriellen Revolution, die etwa ab den 1870er Jahren einsetzte. Während die erste industrielle Phase von Textilindustrie und Eisenbahn dominiert war, traten nun Schlüsselindustrien wie Stahl, Chemie, Maschinenbau und Elektrotechnik in den Vordergrund. Deutschland entwickelte in diesen Bereichen nicht nur technologische Führungsrollen, sondern setzte auch neue Organisationsformen durch – etwa den Übergang vom Familienunternehmen zum Großunternehmen mit arbeitsteiliger Bürokratie und Kapitalbeteiligung, wie in den Konzernen Siemens, Krupp oder IG Farben.

Wie Eric Hobsbawm betont, war diese Phase Teil einer umfassenden europäischen Umstrukturierung, die „nicht einfach eine Fortsetzung der ersten industriellen Revolution, sondern ein qualitativer Sprung war“ (Hobsbawm, Das imperiale Zeitalter, 1989, S. 48). In Deutschland manifestierte sich dieser Sprung in einer drastischen Verschiebung der Erwerbsstruktur: Der Anteil der industriell Beschäftigten stieg rapide an, während Landwirtschaft und Handwerk an Bedeutung verloren.

Diese Entwicklung veränderte die Klassenstruktur fundamental. Die marxistische Analyse sieht hierin eine zunehmende Polarisierung zwischen der kapitalbesitzenden Bourgeoisie und dem lohnabhängigen Proletariat. Diese beiden Klassen wurden zur Triebkraft der ökonomischen wie sozialen Dynamik des Reichs. Georg Hallgarten spricht in diesem Zusammenhang von der „Herrschaft der industriellen Kapitalistenklasse“, die jedoch, im Unterschied zu England oder Frankreich, auf eine vollständige politische Hegemonie verzichtete (Hallgarten, Imperialismus vor 1914, 1951, S. 83).

Persistenz des Agrarsektors: Junkertum und politische Macht

Trotz des industriellen Aufstiegs blieb die Landwirtschaft im Kaiserreich ökonomisch und politisch bedeutsam, vor allem in den ostelbischen Regionen. Der ostelbische Großgrundbesitz, dominiert vom preußischen Junkertum, konnte seine Macht durch gezielte politische Maßnahmen sichern. Zentral war hierbei das Schutzzollsystem von 1879, das unter Bismarck eingeführt wurde, um die heimische Landwirtschaft vor Getreideimporten zu schützen. Diese Maßnahme war Ausdruck eines strategischen Bündnisses zwischen Großbourgeoisie und Agraradel, das in der historiographischen Forschung als „Kompromiss der Eliten“ (Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 2, 1987, S. 675) beschrieben wird.

Hans-Ulrich Wehler interpretiert diese Struktur als Ausdruck eines „semimodernen“ Gesellschaftssystems, in dem die Modernisierung nicht zur Durchsetzung bürgerlich-liberaler Verhältnisse führte, sondern in ein autoritär-reaktionäres Staatsmodell eingebunden blieb. Für ihn ist das Kaiserreich ein Beispiel für ungleiche Modernisierung, bei der fortgeschrittene kapitalistische Produktionsverhältnisse mit vormodernen Herrschaftsstrukturen koexistierten.

Auch Hallgarten weist darauf hin, dass der deutsche Imperialismus und Militarismus nicht nur wirtschaftlich, sondern ideologisch aus diesem Agrarkonservatismus gespeist wurden: „Die Junker, nicht die Kapitalisten, bestimmten die Marschrichtung der Reichspolitik“ (Hallgarten, 1951, S. 97). Somit war die kapitalistische Entwicklung strukturell eingebettet in ein feudales Machtgefüge, das den Weg zu einer liberalen Demokratie versperrte.

Ökonomische Globalisierung und die Einbindung des Kaiserreichs in die Weltwirtschaft

Die industrielle Expansion Deutschlands vollzog sich nicht im nationalen Vakuum, sondern war eng mit den Prozessen der ökonomischen Globalisierung verknüpft. Zwischen 1870 und 1914 intensivierten sich weltweit Handels-, Kapital- und Migrationsströme – eine Entwicklung, die Jürgen Osterhammel als die „erste Phase moderner Globalisierung“ charakterisiert (Osterhammel, Die Verwandlung der Welt, 2009, S. 795 ff.).

Deutschland war ein zentraler Akteur dieser Globalisierung: Als Exportnation von Maschinen, Chemieprodukten und Konsumgütern und zugleich als Importeur von Rohstoffen (etwa Baumwolle, Kautschuk, Kolonialwaren) war das Reich tief in die internationale Arbeitsteilung eingebunden. Die Expansion deutscher Banken und Unternehmen in Südosteuropa, Südamerika und Afrika war Ausdruck eines wachsenden ökonomischen Imperialismus, der nicht zuletzt zur politischen Legitimation des Kolonialismus diente.

Osterhammel betont, dass diese Globalisierung nicht automatisch zu einer Liberalisierung oder Demokratisierung führte, sondern oft im Dienst autoritärer Systeme stand, die die Globalverflechtung zur Konsolidierung innerer Machtstrukturen nutzten (ebd., S. 824). Dies trifft auf das Kaiserreich in besonderem Maße zu: Die außenwirtschaftliche Expansion wurde nicht zur Demokratisierung genutzt, sondern diente der Stabilisierung des innenpolitischen Status quo durch Nationalismus, Imperialismus und Militarisierung.

Struktur und Widerspruch der wilhelminischen Ökonomie

Die ökonomische Entwicklung des Kaiserreichs war gekennzeichnet durch Modernisierung ohne Liberalisierung. Die zweite industrielle Revolution machte Deutschland zu einer technologisch führenden Industriemacht, doch blieb diese Entwicklung politisch eingebunden in eine semifeudale Ordnung, die auf der Allianz von Bourgeoisie und Junkertum beruhte. Die daraus resultierende politische Hybridität – kapitalistische Ökonomie und autoritärer Obrigkeitsstaat – erklärt viele der strukturellen Spannungen des wilhelminischen Systems.

Wie Hobsbawm zeigt, war das deutsche Beispiel kein Einzelfall, sondern Teil einer größeren europäischen Bewegung, in der der Fortschritt nicht linear verlief, sondern durch gesellschaftliche Rückkopplungen gehemmt wurde. Die deutsche Variante jedoch war besonders widersprüchlich: „Modern in der Technik, rückständig in der Herrschaft“ (Hobsbawm, 1989, S. 243).

Die Einbindung in die globale Wirtschaft eröffnete neue Märkte und Ressourcen, verschärfte aber zugleich die Konkurrenz und trug zur imperialistischen Expansion bei – ein Prozess, der, wie Osterhammel betont, nicht nur wirtschaftlich, sondern zutiefst politisch war. Die wirtschaftlichen Grundlagen der wilhelminischen Gesellschaft waren somit nicht nur Quelle ihres Erfolgs, sondern auch Träger ihrer inneren Widersprüche, die sich in den politischen Krisen der Vorkriegszeit und schließlich im Ersten Weltkrieg entluden.

Literaturverzeichnis (Belegstellen)

- Hobsbawm, Eric J.: Das imperiale Zeitalter 1875–1914. Frankfurt am Main: Fischer, 1989.

- Hallgarten, Georg: Imperialismus vor 1914. Die soziologischen Grundlagen der Außenpolitik europäischer Großmächte. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt, 1951.

- Wehler, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 2: Von der „Deutschen Doppelrevolution“ bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs 1849–1914. München: C.H. Beck, 1987.

- Osterhammel, Jürgen: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München: C.H. Beck, 2009.

Ökonomische Grundlagen: Industrialisierung und Kapitalismus

Die zweite industrielle Revolution

Das Kaiserreich war im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts Schauplatz einer beschleunigten Industrialisierung. Der Übergang von der agrarisch dominierten Gesellschaft zur industriellen Moderne erfolgte besonders stark in Branchen wie Stahl, Chemie und Elektrotechnik. Deutschland entwickelte sich innerhalb weniger Jahrzehnte von einem eher rückständigen Staat zu einer der führenden Industriemächte der Welt.

Die ökonomische Basis der Gesellschaft verschob sich damit entscheidend: Kapitalakkumulation, Fabriksystem und Großindustrie verdrängten die kleingewerbliche und handwerkliche Produktion. Nach marxistischer Terminologie führte dies zur verstärkten Polarisierung der Klassen, da einerseits die Bourgeoisie als Trägerin des Kapitals und andererseits das Proletariat als lohnabhängige Klasse in wachsendem Gegensatz zueinanderstanden.

Landwirtschaft und Junkertum

Gleichzeitig blieb der Agrarsektor bedeutend. Besonders die ostelbischen Junker – Großgrundbesitzer mit feudalen Traditionen – hielten an ihrer ökonomischen und politischen Macht fest. Durch Schutzzölle (etwa das „Schutzzollsystem“ von 1879) sicherten sie ihre ökonomischen Interessen und banden den Staat eng an ihre Klasse. Dies bedeutete, dass die kapitalistische Entwicklung im Kaiserreich nicht zur vollständigen politischen Hegemonie des Bürgertums führte, sondern von einem Bündnis zwischen Bourgeoisie und feudalem Adel geprägt war.

Das Kaiserreich war so geprägt durch eine ungleiche und kombinierte Entwicklung: Fortschrittlichste Industrialisierung traf auf reaktionäre Großgrundbesitzstrukturen.

Verfassung und Staat

Das Kaiserreich war formal ein Bundesstaat, tatsächlich aber ein von Preußen dominierter Obrigkeitsstaat. Der Reichstag wurde zwar gewählt, besaß aber nur begrenzte Kompetenzen. Die eigentliche Macht lag bei Kaiser, Reichskanzler und Militär.

Im Staat wurden die klassenmäßigen Interessen der herrschenden Klassen – des Bündnisses von Bourgeoisie und Junkertum – repräsentiert. Das allgemeine Wahlrecht für Männer (ab 25 Jahren) war insofern ein Paradox: Es ermöglichte den Aufstieg der SPD zur Massenpartei, ohne dass diese real an der Regierung beteiligt werden konnte. Der Staat neutralisierte den Druck der Arbeiterklasse durch Repression (z. B. Sozialistengesetze 1878–1890) und durch Zugeständnisse wie Bismarcks Sozialgesetzgebung.

Militarismus und Imperialismus

Militär und Bürokratie waren tragende Säulen des Staates. Der Militarismus diente nicht nur der äußeren Expansion, sondern auch der inneren Disziplinierung. Marxistisch analysiert war der Imperialismus die höchste Stufe des Kapitalismus, in der Monopole, Banken und Industrie verschmolzen und aggressive Außenpolitik notwendig machten.

Das Kaiserreich war ein Paradebeispiel dieser Entwicklung: Kolonialexpansion, Flottenbau und aggressive Außenpolitik standen im Dienst der Bourgeoisie, die neue Märkte und Rohstoffe benötigte.

Repression und Integration der Arbeiterbewegung

Die Sozialdemokratie entwickelte sich trotz Unterdrückung zur stärksten Partei im Reichstag. Marxistisch gesehen spiegelte dies den wachsenden Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit wider. Gleichzeitig jedoch wurde die SPD durch den Parlamentarismus und durch revisionistische Strömungen in ihrer revolutionären Stoßkraft abgeschwächt.

Die Bourgeoisie und der Staat betrieben eine Doppelstrategie: Einerseits Unterdrückung, andererseits Integration durch Sozialgesetze. Dies entsprach einer hegemonialen Strategie, um die Klassengegensätze zu entschärfen, ohne sie aufzulösen.

Politisch-ökonomische Rahmenbedingungen

Klassenstruktur im Kaiserreich

Widersprüche und Dynamik der Klassenverhältnisse

Gesellschaft und Kultur

Kulturelle Hegemonie im Kaiserreich

Arbeiterbewegung im Kaiserreich

Modernität ohne Herrschaft? Zur aktuellen Neubewertung des Kaiserreichs