Schlagwörter: Nachkriegsgesellschaft

Die Filme dokumentieren so zwei sehr unterschiedliche Varianten der Anknüpfung an die deutsche Filmgeschichte. Geht man allerdings näher auf die inhaltlichen Gesichtspunkte ein, unterscheiden sie sich zwar auf der intentionalen Ebene, den sog. „Botschaften“ voneinander, nähern sich in den dargestellten Motiven teilweise aber bis zur Übereinstimmung einander an.

In den 50er Jahren des Jahrhunderts lösten die Entwicklungen im Medienbereich eine heftige „Schmutz- und Schundkampagne“ aus. Dass man mit Recht von einer „heftigen Kampagne“ sprechen kann, zeigt sich

schon alleine daran, dass es – noch keine zehn Jahre nach Ende des Dritten Reichs – zu öffentlichen Verbrennungsaktionen von sogenannter Schundliteratur kam.

Am November 1948 fand etwas statt, was aus dem kollektiven Gedächtnis der Bundesrepublik fast völlig verschwunden ist: ein Generalstreik, der keiner sein durfte. Und obwohl er für die gegenwärtig doch so betonte Erinnerungskultur kaum existiert, hatte dieser Generalstreik für die Vorgeschichte der Bundesrepublik in doppelter Hinsicht Bedeutung.

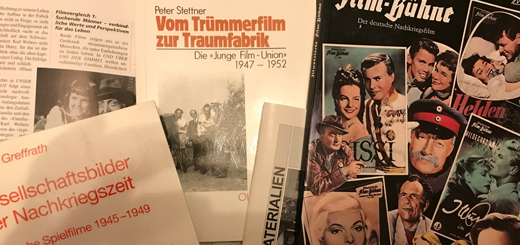

Ausgewählte Literatur Abich, Hans (1990): Zeigen, wie es sein soll. Ein Gepräch mit Hans Abich, aufgezeichnet am 5.12.1990 in Hannover.: In: Lichtspielträume. Kino in Hannover 1896-1991. Hrsg. v. d. Gesellschaft für Filmstudien e.V. Hannover...

Die britische Militärregierung war allerdings daran interessiert, die deutsche Polizei schnell wieder funktionsfähig zu machen. Zunächst wurde lediglich eine Hilfspolizei ohne Uniform und ohne Waffen aufgestellt. Im September 1945 wurden verbindliche Richtlinien für die Reorganisation der Polizei erlassen. Diese sollte danach ausschließlich eine Vollzugseinrichtung sein.

Am Schicksal des Helden Fred Krause werden in fünf Episoden 60 Jahre deutsche Arbeiterbewegung verdeutlicht. Sein dargestellter Lebensweg vom Arbeiter bei Krupp bis zum Generaldirektor des Magdeburger Ernst-Thälmann- Werkes stellt auf dramatische Art und Weise die gesellschaftlichen Umbrüche in Deutschland dar.

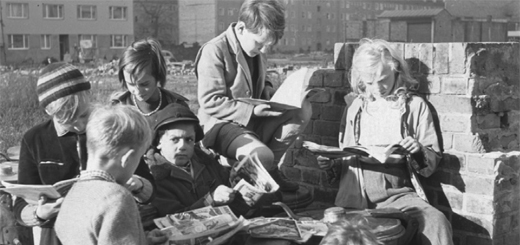

BDer DEFA-Film „Irgendwo in Berlin“ (1946) von Gerhard Lamprecht zeigt Kinder, die in den Trümmern Berlins Krieg spielen. Gustav und Willi kämpfen mit Verlusten und Hoffnung. Willis Tod rüttelt alle auf, und der Wiederaufbau beginnt. Ein bewegender Trümmerfilm über Neuanfang und Gemeinschaft.

Der Film war nach Die Mörder sind unter uns und Freies Land der dritte DEFA-Film.

In den ersten Jahren nach Ende des Zweiten Weltkriegs sind in Deutschland bis 1950 75 Spielfilme produziert worden. Darunter waren auch einige Filme, die sich mit der Verfolgung und Vernichtung der Jüdinnen und Juden in Europa befassten und in diesem Kontext von jüdischer Erfahrung erzählten. Sie taten dies aus sehr unterschiedlichen Perspektiven und mit verschiedenen Erzählweisen. Die Reaktionen des Kinopublikums waren dagegen selten positiv.

Der Film „Nachtwache“ (1949) von Harald Braun erzählt die Geschichte des evangelischen Pfarrers Johannes Heger, der nach dem Verlust seiner Tochter seinen Glauben hinterfragt. Im Krankenhaus trifft er die skeptische Ärztin Cornelie Badenhausen. Gemeinsam mit einem Kaplan findet Heger zurück zu Gott und seiner Aufgabe.

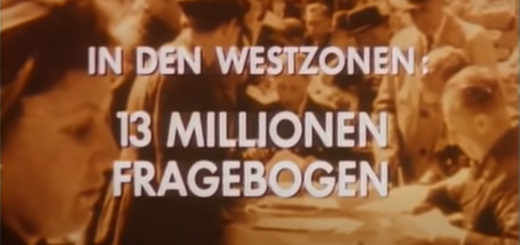

„So hat die Entnazifizierung eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Faschismus und seinen Ursachen (…) eher verhindert als gefördert; und zwar gerade dadurch, dass sie diesen Vorgang simulierte.