Flucht und Vertreibung im deutschen Spiel- und Dokumentarfilm

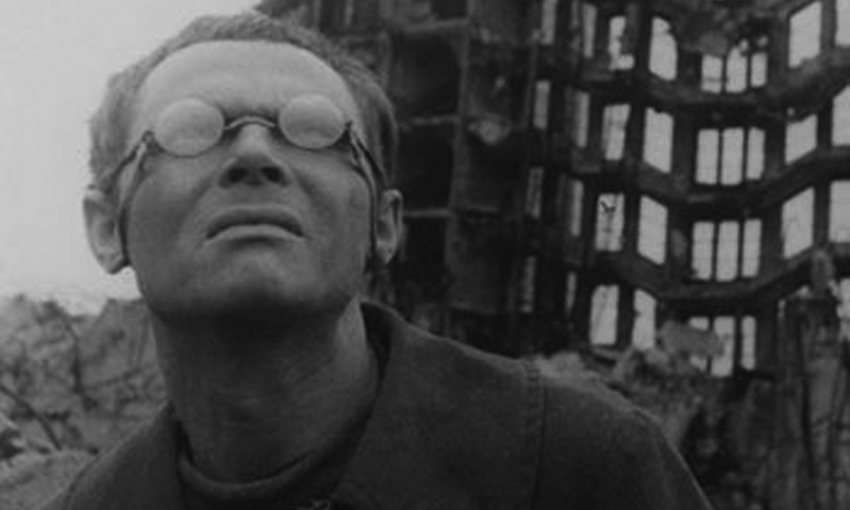

Filmstill aus ASYLRECHT (1949)

Filmstill aus ASYLRECHT (1949)

Die Flucht und Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten des damaligen Deutschen Reiches sowie deutscher Minderheiten in Ost- und Mitteleuropa war eine der Folgen faschistischer Poltik und bildet eines der Schlusskapitel des Zweiten Weltkrieges. Gleichzeitig war es das Resultat der zwischen den alliierten Siegermächten ausgehandelten territorialen Nachkriegsordnung. Schätzungen gehen von zwölf bis 14 Millionen Deutschen aus, die durch Flucht, Vertreibung und Zwangsaussiedlung ihre Heimat verloren und in die deutschen bzw. österreichischen Nachkriegsgesellschaften integriert werden mussten. Diese Integration stellte eine der besonderen Herausforderungen für Poltik und Gesellschaft bis in die 60er Jahre hinein dar. Bis heute ist die politische Bewertung der Vertreibung Gegenstand kontroverser Diskussionen.

Von der Flucht und Vertreibung selbst existieren kaum Filmdokumente. Es gibt jedoch eine Reihe bemerkenswerter Nachkriegsfilme, die Schicksal und Lebenssituation der Flüchtlinge und Vertriebenen anschaulich machen oder erzählerisch aufbereiten. Dazu zählen auch die zeitgenössischen Wochenschauen, die sich regelmäßig mit dieser Problematik befassen.

In den „Trümmerfilmen“ der ersten Nachkriegsjahre wurden Flucht und Vertreibung gelegentlich behandelt, allerdings meist am Rande. Die siebte und letzte Erzählung von Helmut Käutners Episodenfilm In jenen Tagen (1947) berichtet von der Begegnung eines Kradmelders der Wehrmacht mit einem Flüchtlingsmädchen und deren Tochter. Auch in Liebe 47 (1949) wird die gemeinsame Flucht einer Frau mit ihrer Tochter gezeigt, die Tochter kommt hierbei ums Leben. Ein älteres Flüchtlingsehepaar, das der verlorenen Heimat nachtrauert, wird in einer Nebenhandlung von Film ohne Titel (1948) der jungen Helene gegenübergestellt, die sich durch Mithilfe auf einem Bauernhof und letztlich Heirat mit dem Jungbauern in die Nachkriegsgesellschaft integriert. In UNSER TÄGLICH BROT steht die Trümmerfrau Ilse, von allen Familiemitgliedern geschnitten, modellhaft die Situation geflüchteter Menschen dar.

Es gibt allerdings zwei Filme aus der frühen DDR, die sich ausdrücklich mit der Problematik auseinandersetzen. Der Film FREIES LAND thematisiert die Intergation von Flüchtlingen im Kontext mit der Bodenreform in der SBZ. Im Film DIE BRÜCKE (1949) geht es um Probleme von Umsiedlern, in ihrer neuen „Heimat“ ankommen zu können.

Die Filme der Nachkriegsjahre bis Ende der 50er Jahre konnten das Thema noch vor dem Hintergrund der der unmittelbaren individuellen Erfahrungen vieler Zuschauerinnen und Zuschauer aufgreifen. Mit zunehmendem Abstand von den unmittelbaren (anch)Kriegserfahrungen änderten sich die Darstellungen.

In der BRD wurde der Heimatfilm zu einem zentralen Genre, in dem auch die Flüchtlingsthematik verortet wurde. GRÜN IST DIE HEIDE steht dabei stellvertretend für die spezifische Darstellung in den bundesdeutschen Heimatfilmen, in der viel von Verlust und schließlich von gelungener Integration erzählt wird. Im Kontrast dazu erzählt der Film MAMITSCHKA in Forme einer satirschen Geschichte von einer letztlich misslungen Integration erzählt.