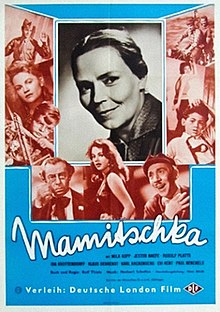

Mamitschka (1955)

von GFS-Admin_2021 · Veröffentlicht · Aktualisiert

Annotation

Mamitschka (1955) erzählt tragikomisch vom Überlebenskampf einer vertriebenen Familie aus Böhmen im Nachkriegsdeutschland. Der Film zeigt soziale Ausgrenzung, kulturelle Konflikte und die Illusion des Aufstiegs – ein kritischer Blick auf Integration und Heimatverlust

Grunddaten

Originaltitel: Mamitschka.

Regie: Rolf Thiele.

Regie-Assistenz: Ilona Juranyi

Drehbuch: Rolf Thiele

Kamera: Karl Schröder.

Schnitt: Caspar van den Berg.

Musik: Norbert Schultze.

Art-Direction / Szenenbild: Walter Haag

Produktion & Veröffentlichung

Produktionsfirma(n): Filmaufbau GmbH (Göttingen).

Produzent: Hans Abich

Herstellungsleitung: Hans Abich.

Produktionsleitung: Gottfried Wegeleben.

Aufnahmeleitung: Frank Roell, Rolf von Botesku, Kurt Zeimert

Dreharbeiten / Drehorte: Außenaufnahmen u. a. Bamberg; Studioaufnahmen in den Göttinger Ateliers (Dreharbeiten Mai–Juni 1955, laut Filmportal).

Uraufführung / Premiere: 29.9.1955, Hannover (Palast-Theater).

TV-Erstsendung: Filmportal nennt 15.08.1966 (ZDF)

Länge: Filmportal listet 2610 m / 95 Minuten;

Format / Bild / Ton: 35 mm, Bildseitenverhältnis ca. 1:1,33 (Academy), Schwarz-Weiß, Ton (Mono).

FSK / Prüfungsdatum: FSK-Prüfung am 11.08.1955 mit Alterseinstufung ab 16 Jahren

Verleih: Deutsche London-Film

Darsteller*innen (Auswahl / Hauptbesetzung)

-

Mila Kopp – Mamitschka.

-

Rudolf Platte – Tatinek.

-

Jester Naefe – Rosa.

-

Karl Hackenberg – Frantek.

-

Ida Krottendorf – Božena (bzw. Bozena).

-

Evi Kent – Olga.

-

Dieter Thiele – Joseph.

-

Michael Hahn – Poldi.

-

Paul Henckels – Herr Samhaber.

-

Klaus Behrendt – Wilborn

-

(weitere Rollen: Tilo von Berlepsch, Ursula Grabley, Gerd Frickhöffer u. a.;

Der Film Mamitschka von Rolf Thiele erzählt die Geschichte einer aus Böhmen stammenden deutschen Familie, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die westdeutsche Provinz vertrieben wird und dort einen Neuanfang versucht. Im Mittelpunkt steht die Mutter, von allen nur liebevoll „Mamitschka“ genannt, die mit eiserner Fürsorge und praktischer Klugheit den Familienzusammenhalt bewahrt. Gemeinsam mit ihrem Mann „Tatinek“ und den beiden Töchtern steht sie vor den Schwierigkeiten der Integration: Die Einheimischen begegnen den Neuankömmlingen oft mit Skepsis oder offener Ablehnung, die materielle Not zwingt zu Improvisation, und die Zukunft erscheint ungewiss.

Während die ältere Tochter sich in der neuen Umgebung anpassen und Fuß fassen will, träumt die jüngere von einem besseren Leben in Amerika. Auch die Eltern sind hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch nach Rückkehr in die verlorene Heimat und dem Bedürfnis, in Westdeutschland Wurzeln zu schlagen. Verschiedene kleine Episoden zeigen die Versuche der Familie, Arbeit zu finden, Freundschaften zu knüpfen und in die Dorfgemeinschaft hineinzuwachsen. Humorvolle Momente – etwa wenn Tatinek mit seinem unerschütterlichen Optimismus in Missgeschicke stolpert – wechseln mit ernsten Szenen, in denen der Schmerz über die verlorene Heimat deutlich wird.

Am Ende wird klar, dass die Familie nicht zurückkann, sondern ihr Leben in der neuen Umgebung gestalten muss. Trotz aller Widrigkeiten behalten Mamitschka und Tatinek ihren Humor und ihre Lebenszuversicht, die schließlich auch den Töchtern Mut gibt. Damit endet der Film in einer vorsichtigen, aber hoffnungsvollen Perspektive: Der Weg ist schwer, doch die Zukunft bleibt offen – getragen von familiärem Zusammenhalt und dem Willen, sich einzurichten.

- Die kinderreiche Familie Nawratil und einige weitere Personen werden mittels eines Familienalbums vorgestellt.

- Vertreter der Stadtverwaltung teilen der noch in einem Barackenlager lebenden Familie Nawratil mit, dass in einer anderen Stadt (Bamberg) eine Wohnung für sie gefunden worden sei. Tatinek, der Vater, soll in einer Lackfabrik arbeiten.

- Familie Nawratil fährt mit der Eisenbahn nach Bamberg.

- Auf dem Ankunftsbahnhof lässt eine Frau einen kleinen schwarzen Jungen namens Baldur für „einen Moment“ bei den Nawratils, holt den Jungen jedoch nicht wieder ab.

- Die Nawratils kommen mit Baldur, den sie zu sich genommen haben, in die schöne Stadt Bamberg und in ihre „neue“, aber gar nicht schöne Wohnung. Der Vermieter Herr Samthaber räumt notgedrungen sein Fotoatelier, damit die Nawratils sich eine Küche einrichten können.

- Tatinek tauscht auf dem Flur des Wohnhauses eine Glühbirne aus, damit in der Flüchtlingswohnung ein wenig Licht ist. Anschließend betet die Familie vor dem Essen.

- Die Hausangestellte der Samthabers kommt in die schon halbwegs hergerichtete Wohnung der Nawratils. Bozena kehrt von einem Bewerbungsgespräch zurück, Poldi bastelt an einem technischen Gerät, Frantek macht Porträtfotos von Frau Nickel.

- Auch die anderen Kinder der Familie bemühen sich, etwas Geld zusammenzubekommen: Olga und Joseph beaufsichtigen gleich mehrere Babys in Kinderwagen, Poldi schnorrt Geld für ein Lotterielos.

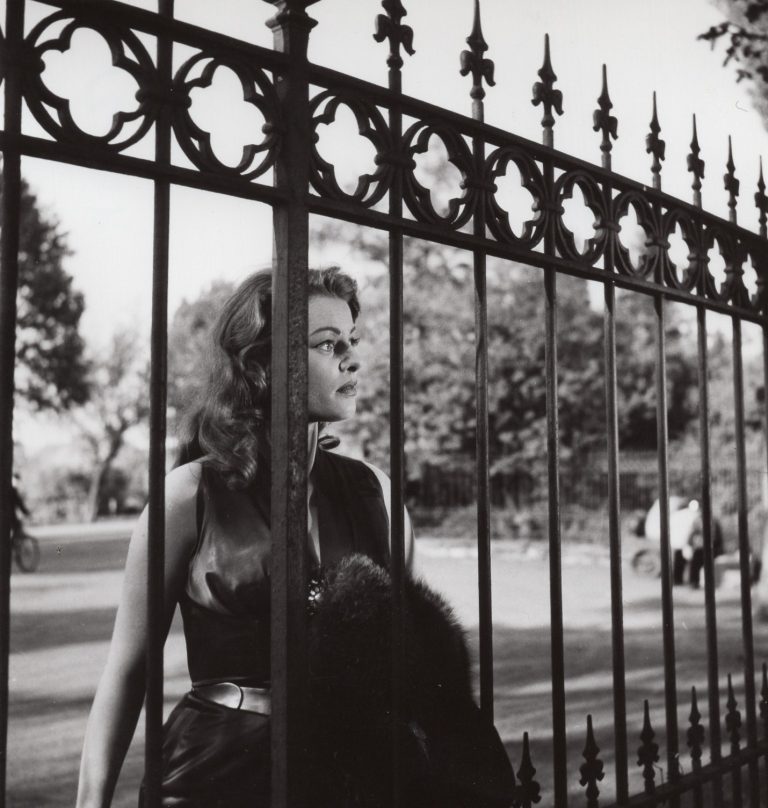

- Rosa arbeitet hinter dem Tresen einer Eisbar, wird umworben von dem windigen Merkel und dem schüchternen Paul Wilborn, der 1947 aus Ostpreußen nach Amerika auswanderte und jetzt als Soldat und amerikanischer Staatsbürger wieder in Deutschland ist.

- Frantek macht ein Familienfoto, anschließend ein Nacktfoto von Rosa, die auf eine schnelle Karriere setzt.

- Paul Wilborn wartet auf Rosa vor der Haustür. Bozena spricht mit ihm, lädt ihn für später zum Kaffee ein.

- Rosa packt ihren Koffer, wird von Merkel mit einem Auto abgeholt, um zu einer Schönheitskonkurrenz zu fahren. Tatinek kommt nach Hause. Er wurde wegen eines kleinen Diebstahls gelkündigt.

- Tatinek und Frantek besuchen ein Fußballspiel. Frantek beleidigt den dort ebenfalls anwesenden Paul Wilborn und erhält einen Schlag auf die Nase.

- Als Tatinek nach Hause geht, bemerkt er, dass Paul Wilborn ihm folgt. Dieser will aber nur zu Bozena zum Kaffeetrinken. Differenzen zwischen Paul und den Nawratils schwinden, als aus Pauls mitgebrachtem Kofferradio Smetanas „Moldau“ ertönt.

- Rosa wird nach der Schönheitskonkurrenz von einem „Baron von Hiebel“ mitgenommen, der ihr eine glänzende Karriere verspricht.

- Die Nawratils reden mit Paul über eine mögliche Auswanderung nach Amerika. Poldi erfährt von dem Lotteriegewinn aus dem Radio.

- Die Nawratils erfahren im Lotteriebüro, dass sie vermutlich 40.000,– DM gewonnen haben, die sie in den nächsten Tagen ausgezahlt bekommen.

- Die Familie kleidet sich neu ein, und Frantek bekommt ein neues Motorrad.

- Es gibt eine große Feier im Wohnhaus, bei der deutlich wird, dass Paul sich immer noch zu der attraktiven Rosa hingezogen fühlt, die ihrerseits aber einen reichen Mann sucht.

- In der neu eingerichteten Wohnung beginnt Mamitschka zu bemerken, dass ihre Kinder durch den neuen Reichtum „verdorben“ werden.

- In der „Roten Mühle“: Paul will Bozena, die dort mit Merkel tanzt, nach Hause holen. Es gibt eine Prügelei.

- Rosa in der Wohnung von Hiebel: sie rezitiert aus dem „Faust“, hofft auf eine Karriere als Schauspielerin. Hiebel wird von der Polizei wegen Schmuggel verhaftet, Rosa türmt über den Balkon.

- Bozena erklärt beim Frühstück, dass sie Paul, der sich zur Zeit in den USA um eine Auswanderungserlaubnis für die Familie Nawratil bemüht, nicht heiraten will, sondern einen Mann, der sie „wirklich“ liebt.

- Rosa ist im Hotel von einem „Direktor“ sitzengelassen worden und soll nun die Hotelrechnung bezahlen. Sie hat aber nicht genügend Geld.

- Von Tatinek bestellte Maschinen, mit denen er eine „Fabrik‘ aufbauen will, werden angeliefert. Es kommt zu einem Familienkrach. Rosa bittet in einem Brief um Geld, damit sie die Hotelrechnung bezahlen kann.

- Frantek macht sich mit. seinem Motorrad auf den Weg zu Rosa, um ihr das Geld zu bringen. Er nimmt seine Schwester Bozena mit, die Merkel treffen will. Frantek klärt Bozena über Merkel auf und nimmt seine Schwester dann weiter auf dem Motorrad mit.

- Rosa wartet im Hotel auf Frantek.

- In der Wohnung der Nawratils trifft ein Telegramm von Rosa ein, in dem sie nach Frantek fragt.

- Rosa wird auf der Polizeiwache verhört, wo sie auch als Mitarbeiterin von „Baron Hiebel“ gesucht wird.

- In der Wohnung der Nawratils: die Polizei bring die Nachricht, dass Frantek und Bozena tödlich verunglückt sind.

- In einer Kirche wird eine Totenmesse gelesen. Mamitschka stopft einen Großteil des verbliebenen Geldes in die Kirchenkasse, da es kein Glück gebracht habe.

- Tatinek verkauft seine Maschinen. Paul kommt mit der Einreiseerlaubnis für die Familie Nawratil aus den USA zurück.

- Die Nawratils ziehen mit Paul Wilborn aus der Stadt und machen sich auf den Weg nach Amerika. Rosa kommt aus dem Gefängnis zurück, versteckt sich aber vor ihrer Familie.

- Auf dem Friedhof nehmen die Nawratils Abschied von den verstorbenen Frantek und Bozena.

- Auf dem Bahnhof steigt die Familie in den Zug, Rosa springt unerkannt im letzten Moment auf. Im Zug gibt es ein Wiedersehen und eine Versöhnung.

Echo der Erinnerung

An dieser Stelle sei ein kleiner Exkurs erlaubt, der den Fokus auf ein Verfahren des filmischen Sounddesigns lenkt, mithilfe dessen Erinnerungsebenen markiert und ‚alte‘ und ‚neue‘ Heimat gewissermaßen auditiv differenziert werden können. (…)

Im MAMITSCHKA (1955, Regie: Rolf Thiele) wird beispielsweise die alte Heimat Böhmen extradiegetisch durch ein Leitmotiv-Zitat aus dem „Vltava“ (Die Moldau) betitelten zweiten Satz der sinfonischen Dichtung „Ma Vlast“ (Mein Vaterland) von Bedrich Smetana repräsentiert. also durch ein populäres Musikstück, das als Ausdruck tschechischen Nationalgefühls schlechthin gilt, dabei zugleich aber auch eine ferne, von alten Traditionen bestimmte Zuweisung assoziieren lässt. Die ankunft am ersten Aufenthaltsort der Filmfamilie außerhalb des Flüchtlingslagers wird hingegen vom swingenden Filmschlager „ Sei nicht traurig Mamitschka, wenn du an Böhmen denkst“ (Text: Bruno Baz, Musik: Norbert Schultze) untermalt, wobei beide Musiken durch den Film hindurch motivisch verarbeitet werden. Die kulturelle Lebenswelt, in der sich die jugendlichen Kinder der Filmfamilie bewegen wird demgegenüber als von Jazz-Musik geprägt dargestellt – also durch eine Musikrichtung repräsentiert, die einen modernen Lebensstil assoziieren lässt.

Aus: Elisabeth Fendl (Hrsg.): Zur Ästhetik des Verlusts. Bilder von Heimat, Flucht und Vertreibung. Darin: Wie klingt Heimat? MusikSound und Erinnerung, S. 269

Rolf Thieles Film Mamitschka aus dem Jahr 1955 gehört zu den wenigen Werken der fünfziger Jahre, die sich explizit mit dem Thema Flucht, Vertreibung und Integration auseinandersetzen. Bereits der Titel verweist auf die zentrale Figur, die Muttergestalt, die für Erinnerung, Tradition und familiären Zusammenhalt steht.

Die Entstehung von Mamitschka fällt in eine Phase, in der die Bundesrepublik Deutschland sich politisch stabilisierte und zugleich wirtschaftlich konsolidierte. Zehn Jahre nach Kriegsende hatten die Menschen einerseits die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs noch deutlich vor Augen, andererseits war bereits die Dynamik des „Wirtschaftswunders“ spürbar, die vielen Menschen ein Gefühl neuen Wohlstands und neuer Sicherheit vermittelte. In diesem Spannungsfeld zwischen Nachkriegsnot und beginnender Konsumgesellschaft war die Integration der rund zwölf Millionen Heimatvertriebenen eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen. Diese Menschen, die aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten oder aus osteuropäischen Ländern vertrieben worden waren, mussten nicht nur die materiellen Verluste ihrer Heimat bewältigen, sondern auch die oft schwierige Aufnahme in westdeutsche Städte und Dörfer, in denen sie nicht selten als Fremdkörper galten. Der Film Mamitschka kann nur vor diesem Hintergrund verstanden werden: Er thematisiert genau jene Erfahrungen von Entwurzelung, Anpassungsdruck und familiärem Zusammenhalt, die Millionen Zeitgenossen unmittelbar betrafen.

Die Produktion des Films durch die Göttinger Filmaufbau, unter Leitung von Hans Abich, war zugleich Ausdruck des Versuchs, dem westdeutschen Kino eine gesellschaftliche Relevanz zu verleihen. Abich und Thiele standen für Produktionen, die über reine Unterhaltung hinausgingen und versuchten, gesellschaftliche Fragen filmisch zu bearbeiten, ohne dabei den kommerziellen Anspruch zu vernachlässigen. Die Produktion des Films ist also geprägt von einer doppelten Spannung: dem Bedürfnis nach Aufarbeitung einer traumatischen Erfahrung und der gleichzeitigen Forderung nach marktfähiger Unterhaltung im Kino der 1950er Jahre.

Diese Spannung spiegelt sich unmittelbar in der Filmrealität wider. Thiele entschied sich für eine betont schlichte, fast dokumentarisch wirkende Inszenierung in Schwarzweiß, die den Alltag der Vertriebenenfamilie nüchtern, aber eindringlich zeigt. Die Kamera von Karl Schröder bleibt meist ruhig, bevorzugt mittlere Totale und verzichtet auf visuelle Experimente. So wird der Fokus konsequent auf die Figuren gelegt, deren Erfahrungen und Konflikte im Zentrum stehen. Besonders auffällig ist die episodische Erzählweise, die weniger einem strengen dramatischen Bogen folgt, sondern vielmehr Alltagsszenen aneinanderreiht, die in ihrer Abfolge ein Bild des Überlebens und Ankommens zeichnen. Dabei changiert der Ton zwischen Ernst und Humor. Szenen, die den Verlust der Heimat oder die materielle Not thematisieren, stehen neben humorvollen Episoden, in denen der Überlebenswille durch Witz und Selbstironie sichtbar wird. Diese Mischung ist ein bewusster ästhetischer Griff, der das Publikum einerseits zum Nachdenken bringt, andererseits aber nicht mit ungebremster Tragik überfordert.

Das Schauspielensemble trägt wesentlich zu diesem Tonfall bei. Mila Kopp als Mamitschka verkörpert die leidende und zugleich starke Mutterfigur, die das emotionale Zentrum der Familie bildet. Rudolf Platte als Tatinek bringt mit seiner schelmischen Art Leichtigkeit in die Erzählung, während Ida Krottendorf und Jester Naefe als Töchter die Spannung zwischen Tradition und Moderne verdeutlichen. Damit präsentiert der Film seine Figuren nicht als passive Opfer, sondern als handelnde Subjekte, die versuchen, ihr Schicksal aktiv zu gestalten. Ergänzt wird diese Darstellung durch die Musik von Norbert Schultze, die durch zurückhaltende Arrangements eine Atmosphäre schafft, die sowohl das Fremde als auch das Vertraute der Figuren akzentuiert.

Inhaltlich verweist der Film auf die gesellschaftlichen Realitäten seiner Zeit. Die Familie, die im Mittelpunkt steht, muss sich in einer fremden Umgebung behaupten, die ihnen mit Skepsis begegnet. Vorurteile und Abneigung durch die einheimische Bevölkerung sind ein wiederkehrendes Motiv. Damit greift Mamitschka die sozialen Spannungen auf, die tatsächlich den Alltag vieler Flüchtlingsfamilien prägten. Der Film zeigt zudem die prekären ökonomischen Verhältnisse: Arbeitslosigkeit, Schwarzmarktgeschäfte, Pläne zur Auswanderung in die USA – all dies spiegelt die Unsicherheit der frühen Nachkriegsjahre wider. Zugleich wird aber auch der Wille zur Integration deutlich. Die Figuren passen sich den neuen Umständen an, ohne ihre Herkunft völlig zu verleugnen. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Anpassung und Bewahrung kultureller Identität ist ein zentrales Thema des Films und verweist auf die Realität von Millionen Vertriebenen, die einerseits dazugehören wollten, andererseits aber ihre Erinnerungen an die alte Heimat bewahrten.

Die Art, wie diese Realität filmisch inszeniert wird, verrät viel über die Haltung der 1950er Jahre zur Vertriebenenfrage. Zwar wird das Leid der Familie nicht negiert, doch die Darstellung vermeidet Pathos oder politische Anklage. Vielmehr wird ein Modell des Überlebens angeboten, das auf familiärem Zusammenhalt, Humor und Pragmatismus basiert. Damit greift der Film nicht nur reale Erfahrungen auf, sondern bietet dem Publikum auch ein narratives Muster, um mit diesen Erfahrungen umzugehen.

Bei seiner Uraufführung 1955 wurde Mamitschka zwar nicht zum Kassenschlager, fand aber ein aufgeschlossenes Publikum, insbesondere unter den Vertriebenen selbst, die in der Geschichte ihre eigene Erfahrung gespiegelt sahen. Für die Mehrheit der Zuschauer, die nicht unmittelbar betroffen war, bot der Film einen Einblick in eine soziale Realität, die zwar allgegenwärtig, aber nicht immer offen diskutiert wurde. Kritiker hoben die Balance von Ernst und Humor hervor und lobten die Authentizität der Figuren. In der langfristigen Wirkung ist der Film zu einem wichtigen Dokument des bundesdeutschen Kinos geworden, das die Vertriebenenproblematik auf eine Weise darstellte, die zwischen Komödie und Realismus oszillierte.

Im Kontext der Film, die sich mit der Vertriebenen-Thematik befassen, nimmt der Film eine besondere Stellung ein, da er weder in idyllischer Verklärung noch in melodramatischer Überhöhung aufgeht, sondern die Alltagsrealität in einer Mischung aus Tragik und Komik einfängt. Insofern ist er nicht nur ein Zeitdokument, sondern auch ein kulturhistorisches Werk, das uns viel über die Mentalität der 1950er Jahre verrät. Zudem erhält er in aktuellen Debatten über Migration und Integration eine neue Relevanz, indem er zeigt, wie eine Gesellschaft in der Vergangenheit mit dem Zuzug großer Bevölkerungsgruppen umging.

Uraufführung im Palst-Kino Hannover

Uraufführung im Palst-Kino Hannover

Herkunft/Rechte: HAZ-Hauschild-Archiv, Historisches Museum Hannover / Wilhelm Hauschild [CC BY-NC-SA]

Angesichts der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Pressekritiken aus den Jahren 1955 bis 1958 ist es schwer, eine eindeutige Aussagen zur Bewertung des Film in der zeitgenössischen Presse zu treffen. Zu sehr variieren Weltanschauungen, Ausprägung des Zeitgeistes und Zielgruppen der verschiedenen Blätter.

Da wird überschwänglich gelobt: „Dieser Film hat seelische Wärme, er ist auf eine unpathetische Weise ernst und zugleich von inwendiger Heiterkeit beglänzt“ (Die Welt, 01.10.1955 (Gerd Schulte)) und hemmungslos verrissen: „Das sollte wohl ein richtiges Volksstück werden, mit derbem erheiternd und mit viel Sentimentalität zu Herzen gehend. Es geht aber nicht, es läßt kalt. Zu deutlich sind diese Figuren typisiert, als daß man für ein Stück Wirklichkeit nehmen könnte, was ‚Theater‘ ist. Schlechtes und besonders schlecht fotografiertes Theater.“ (Mannheimer Morgen, Mannheim, 14.07.1956)

Und nicht immer lassen die Kritiken unbedingt darauf schließen, dass tatsächlich alle denselben Film gesehen haben. Exemplarisch dafür kann man die zwei Kritiken im selben Blatt ansehen. In der ‚Filmwoche‘, in welcher der Film innerhalb von vier Wochen gleich zweimal besprochen wurde, schreibt zunächst Wolfgang Schwerbrock „… wir brauchen also doch nicht alle Hoffnung fahren zu lassen, daß jene Handvoll deutscher Filme, die eine Diskussion würdig sind sich langsam aber stetig vermehren. Jedenfalls ist diese Story vom Aufstieg und Fall der Familie Tatinek, Zeitsatire auf Westdeutschland, eine weiterer Schritt vorwärts…“ (Die Filmwoche, Karlsruhe, 30.09.1955) um dann wenig später von Karl Korn gekontert zu werden: „Es stimmt nichts mehr, bis auf die Berechnung, man habe den Kritikern, die unbequemer Weise dem deutschen Film immer wieder eine Quote Gegenwart abgefordert, das Maul gestopft und im übrigen eine herrliche Schnulze mit Klamauk unters kulturelle Alibi gebracht… (Die Filmwoche, Karlsruhe, 26.10.1955) Dazu würde auch eine andere Stellungnahme passen, in welcher der Filmhandlung gleichfalls satirische bzw. ironische Qualitäten beigemessen werden. „Wenn da ein nach Westdeutschland geflohener junger Böhme einem aus der Heimat vertriebenen, nach Amerika ausgewanderten und nun als GI in Bayern stationierten Ostpreußen ein wütendes ‚Ami go home‘ an den Kopf wirft, so ist damit das heutige Durcheinander der Völkerschaften mit Witz ironisiert.“ (Stuttgarter Zeitung, Stuttgart, 22.11.1955)

Ein einheitliches Bewertungskriterium war die „Milieuechtheit“: „Große Sorgfalt hat man der Millieuechtheit gewidmet“ (Westfälische Rundschau, 08.10.1955) „Lange war kein Film mehr zu sehen, in dem das Millieu so erregend nachgezeichnet … war“ (Allgemeine Zeitung, 22.07.1956) Ferner heißt es „Das Millieu ist genau dosiert“ (Westfälische Rundschau, 08.10.1955) sowie „Da ist die sorgsame und amüsante Beobachtung des Millieus“ (Stuttgarter Zeitung, 22.11.1955)

Rolf Thiele wollte als Drehbuchautor und Regisseur das »kleine Leben« böhmischer Flüchtlinge wiedergeben – allerdings nicht, ohne es durch einen riesigen Tototreffer aufzupulvern und zuweilen auch in Schieber-Luxus abirren zu lassen. Das Projekt gelang.

Der Familien-Film zieht Wärme, Wirklichkeit und auch Humor aus Enge und Bedrängnis, aus den Diebereien, Gewitztheiten und Dummheiten des Vaters (Rudolf Platte) und seiner erwachsenen Kinder sowie der Ehrenfestigkeit und Nachsicht der vollkommenen Mutter (Mila Kopp). (Film-Aufbau.)

DER SPIEGEL 48/1955, 22.11.1955

Was diesen Film der Göttinger Filmaufbau-G.m.b.H. nun weit über den Durchschnitt der verfälschten Seelendramen und langweiligen Kinorevuen hinaushebt, das ist die ungewöhnlich sensible Regieführung Rolf Thieles. Thiele, der schon seinem leider kaum beachteten Film „Sie“ jenen Touche gab, der manchmal an die großen Vorbilder der französischen Regisseure denken ließ, verlieh diesem rührenden, doch niemals sentimentalen Märchen viel vom Zauber einer echten tragischheiteren Begebenheit. Bemerkenswert ist auch das eigenwillige Geschick, mit dem er die Rollen besetzte und zum Beispiel Rudolf Platte aus dem Klischee des Filmblödels löste, indem er ihn sehr feinfühlend den Tatinek spielen ließ. In Mila Kopp, der Gattin Christian Kayßlers, die hier zum zweitenmal vor der Kamera steht, fand er eine Mamitschka von unvergeßlicher, urtümlicher Kraft.

Die Zeit – 24. November 1955

Das ist eigentlich kein Film, und schon gar nicht ein „schöner Film“, sondern ein Stück echtes Leben, das da auf der Leinwand abrollt. Ein Leben mit Höhen und Tiefen, mit Versuchungen und Verirrungen, das Schicksal einer kinderreichen heimatvertriebenen Familie. Im Mittelpunkt die großartige schauspielerische Leistung von Mila Kopp als „Mamitschka“, der gütigen Mutter mit dem Herzen auf dem rechten Fleck. Vielleicht könnte man Einwände machen und von mangelnder Aufsicht gegenüber den heranwachsenden Töchtern sprechen oder die etwas dehnbare Moral der armen Leute bekritteln. Wer aber das Leben und die Not so mancher großen Familie nicht nur aus Gerichtsakten kennt, weiß um dieses Balancieren hart am Rande oft unerbittlicher Gesetze. Auch die vielleicht etwas merkwürdige Frömmigkeit kann nur recht verstehen, der die Mentalität der natürlichen ungekünstelten Menschen des Ostens kennt, wo der Herrgott sehr nahe beim Satan ein Plätzchen im Menschenherzen hat, der Tod ein unabwendbares Naturereignis ist und die Grenzen bürgerlicher Spießermoral ein wenig verschoben erscheinen. (…)

Der Film entstand nach einem Illustriertenroman und will keine soziale Anklage sein, sondern nur ein Stück Leben beleuchten, ein Schicksal, wie es ähnlich sicher manche heimatvertriebene Familie erlebte oder hätte erleben können. Daß er das in einer Weise tut, die empfindliche Gemüter vielleicht schockieren kann oder gar abstößt, ist seine Stärke und wird ihm sicher zum besonderen Erfolg verhelfen. Soll man weinen oder lachen – das wird sich jeder fragen, der sich MAMITSCHKA ansieht. Und am Ende wird er wohl beides tun – jedes zu seiner Zeit – und sich des tiefen Eindrucks nicht erwehren.

Fkw., Fuldaer Zeitung, 25.7.1956

Hierzulande schluckt man es nicht allzugern, daß auch hinter den Bergen nach Osten noch Menschen wohnen – manchmal sogar Menschen mit mehr Herz als wir, Böhmen, Slawen sind bei uns nicht allzu beliebt. Und nun gar mitansehen zu müssen, daß solche Menschen bei uns nicht heimisch werden, weil sie sich trotz allen Schmalzpolsters der beträchtlichen Kühle unserer Gemütstemperaturen nicht anzupassen vermögen, das kann man vom Publikum des Wirtschaftswunders nicht verlangen

„Das Schicksal einer kinderreichen Flüchtlingsfamilie aus Böhmen, die ihre Existenz auch mit fragwürdigen Mitteln zu sichern sucht. Ein Illustriertenstoff mit komödiantischem Kern, teilweise bemerkenswert inszeniert und gut gespielt.“ Filmdienst

Rolf Thieles Film von 1955 war einer der wenigen satirischen Filme in Westdeutschland in der Nachkriegszeit. Er karikierte die zeitgenössische Erzählung von der erfolgreichen Integration der Vertriebenen und fiel dabei krachend an der Kinokasse durch. Laut dem Historiker Andreas Kossert wollte das Kinopublikum „aktuelle Probleme und die Schrecken der Erinnerung […] lieber verdrängen als auf der Leinwand sehen“. Der Film kritisierte die westdeutsche Bevölkerung und die Vertriebenen gleihermaßen. Allerdings stellte er nicht nur die Westdeutschen als misstrauische und ablehnende Kleinstadtmenschen dar, die erst dann auftauten, als die achtköpfige Familie Navratil aus Böhmen durch einen Lottogewinn zu Geld kommt. Auch die Navratils selbst erschienen als dysfunktionale Familie, die entweder zu modern (Sexualmoral) oder zu unmodern sei (Haushaltsführung), um in die Bundesrepublik zu passen. Nachdem sie sich schwertun, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden und es schließlich nicht schaffen, sich zu integrieren, beschließt die Familie mithilfe eines aus Ost-Preußen Vertriebenen, der als US-Soldat wieder nach Deutschland gekommen war, einen neuen Anfang in den USA zu wagen.

Rolf Thiele, Mamitschka (1955), veröffentlicht in: German History Intersections, [09.02.2022].

Aus: Alina Laura Tiews: Fluchtpunkt Film. Integrationen von Flüchtlingen und Vertriebenen durch den deutschen Nachkriegsfilm 1945–1990, Berlin 2017, S.

Bedingungsrealität

Produktionsbedingungen und gesellschaftlicher Kontext

Fragen:

- Warum hatte der zuständige Ausschuss Bedenken gegen den Stoff des Films?

- Inwiefern widerspricht der Film den offiziellen Integrationsnarrativen der Bundesregierung?

- Welche Rolle spielte die Bundesbürgschaft bei der Finanzierung?

Aufgaben:

- Recherchiere die Vertriebenenpolitik der BRD in den 1950er Jahren und vergleiche sie mit der Darstellung im Film.

- Untersuche, wie die Entstehungsgeschichte des Films (z. B. Sondervorführungen für Sudetendeutsche) die Rezeption beeinflusst hat.

Filmrealität

Gestaltung und Inhalt des Films

Fragen:

- Wie wird Mamitschka als zentrale Figur inszeniert? Welche Eigenschaften machen sie zur Leitfigur?

- Welche Rolle spielt die Musik (z. B. Die Moldau, Jazz) für die emotionale und kulturelle Atmosphäre?

- Wie wird die Familie Nawratil filmisch dargestellt – als tragisch, komisch, fremd?

Aufgaben:

- Analysiere die Szene des Lottogewinns: Welche filmischen Mittel (Kamera, Musik, Schnitt) erzeugen Spannung oder Ironie?

- Erstelle ein Figurenprofil von Mamitschka und Tatinek: Welche Werte verkörpern sie?

- Untersuche die Bedeutung des afroamerikanischen Besatzungskindes im Film: Was sagt seine Aufnahme über die Familie aus?

Bezugsrealität

Historische Wirklichkeit und Vergleich zur Darstellung

Fragen:

- Welche historischen Ereignisse (z. B. Vertreibung aus Böhmen) bilden den Hintergrund des Films?

- Wie realistisch ist die Darstellung der sozialen Ausgrenzung und Armut?

- Welche kulturellen Unterschiede zwischen Sudetendeutschen und Süddeutschen werden thematisiert?

Aufgaben:

- Vergleiche die Filmhandlung mit historischen Berichten über Auffanglager und Wohnsituation von Vertriebenen.

- Erstelle eine Tabelle mit Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen Film und historischer Realität.

- Diskutiere: Ist der Film ein realistisches Zeitzeugnis oder eine stilisierte Tragikomödie?

Wirkungsrealität

Rezeption und gesellschaftliche Wirkung

Fragen:

- Warum war der Film in Deutschland ein Misserfolg, aber in Österreich und der Schweiz erfolgreich?

- Welche gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber Vertriebenen spiegeln sich in der Kritik wider?

- Wie könnte der Film heute wahrgenommen werden – als Mahnung, als Kulturerbe, als Provokation?

Aufgaben:

- Lies zeitgenössische Kritiken (z. B. Die Zeit, Vorwärts) und analysiere die Argumente.

-

Führe eine Diskussion: Warum wollte das Publikum des Wirtschaftswunders keine Konfrontation mit der Vertriebenenproblematik?

-

Schreibe eine Filmkritik aus heutiger Perspektive: Welche Botschaft ist noch aktuell?