Grün ist die Heide (1951)

von GFS-Admin_2021 · Veröffentlicht · Aktualisiert

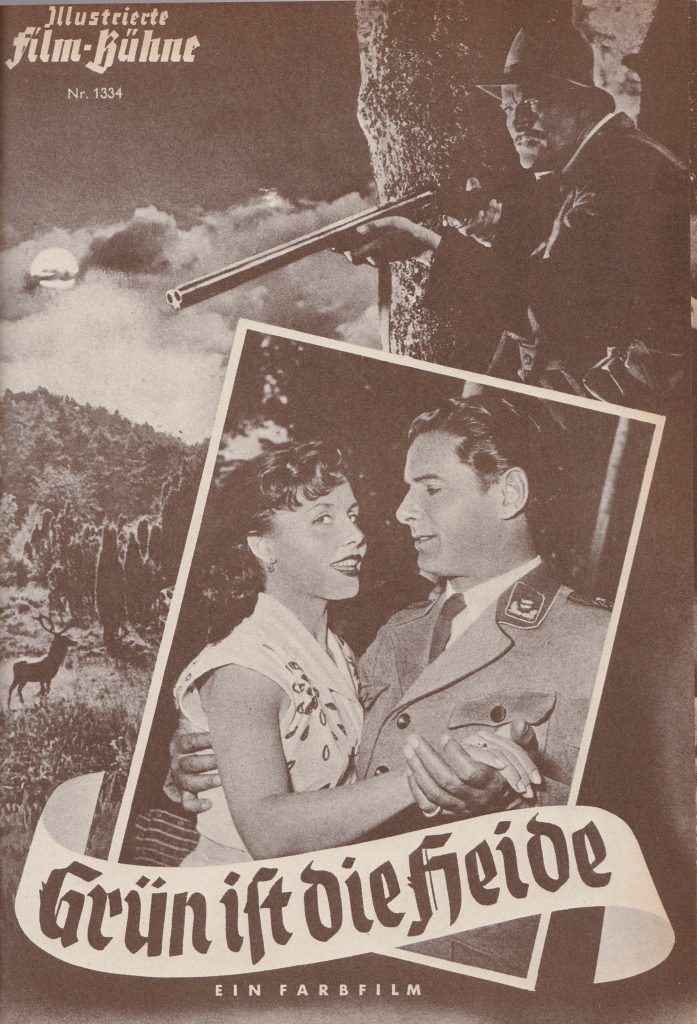

FILMSTILL AUS GRÜN IST DIE HEIDE (1951)

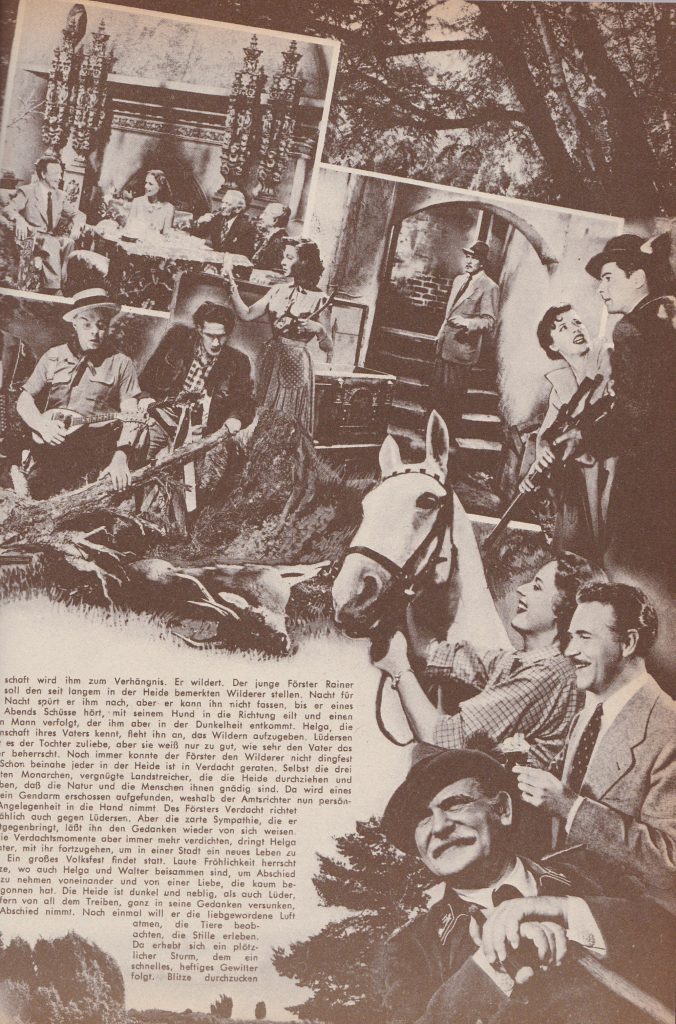

FILMSTILL AUS GRÜN IST DIE HEIDE (1951)

Annotation

Der Heimatfilm „Grün ist die Heide“ (1951) von Hans Deppe erzählt die Geschichte eines heimatvertriebenen Wilderers, Lüder Lüdersen, und seiner Tochter Helga in der Lüneburger Heide. Konflikte, Liebe und die Sehnsucht nach Harmonie prägen die Handlung, die gesellschaftliche Themen der Nachkriegszeit aufgreift.

| Produktionsland | Deutschland |

| Originalsprache | Deutsch |

| Erscheinungsjahr | 1951 |

| Länge | 90 Minuten |

| Altersfreigabe | FSK 12 (heute 6) |

| Stab | |

| Regie | Hans Deppe |

| Drehbuch | Bobby E. Lüthge nach Motiven von Hermann Löns |

| Produktion | Berolina Filmproduktion, Berlin (Kurt Ulrich) |

| Musik | Alfred Strasser |

| Kamera | Kurt Schulz |

| Schnitt | Hermann Ludwig |

| Besetzung | |

| Sonja Ziemann: Rudolf Prack: Maria Holst: Willy Fritsch: Hans Stüwe: Otto Gebühr: Margarete Haagen: Hans Richter: Kurt Reimann: Ludwig Schmitz: Josef Sieber: Oskar Sima: Else Reval: Ernst Waldow: Kurt Pratsch-Kaufmann: Herbert Weißbach: Franz-Otto Krüger: Rolf Weih: |

Helga Lüdersen Walter Rainer Nora von Burkwitz Amtsrichter Lüder Lüdersen Gottfried Lüdersen Frau Lüdersen Hannes Nachtigall Tünnes Oberförster Zirkusdirektor Frau Zirkusdirektor Apotheker Lehrer Ein Schlesier Maler Arzt |

Nach seiner Flucht aus dem Osten während des Zweiten Weltkriegs findet sich der ehemalige Gutsbesitzer Lüder Lüdersen mit seiner Tochter Helga in der Lüneburger Heide wieder, wo er nun bei seinem Cousin, dem Verwalter, lebt.

Der neue Förster Walter Rainer ist fest entschlossen, einen gefährlichen Wilderer zu fassen.Bei seinen Patrouillen begegnet er Helga Lüdersen und verliebt sich in sie.Als während einer seiner Kontrollen ein Schuss fällt und ein Mann flieht, hindert Helga Rainer daran, den mutmaßlichen Wilderer zu erschießen.

Die junge Frau erkennt ihren Vater als den Wilderer.Der Verlust seiner geliebten Heimat, einst Besitzer eines riesigen Waldguts, hat Lüdersen verbittert und ihn auf diesen Weg geführt.Aus Rücksicht auf seine Tochter will er mit der Wilderei aufhören.Als ein Gendarm getötet wird, fällt der Verdacht erneut auf ihn.Helga bittet ihn daraufhin eindringlich, mit ihr in die Stadt zu ziehen.Schweren Herzens willigt er ein.

Während im Dorf ein Volksfest gefeiert wird und die Polizei das Moor patrouilliert, fällt eine Entscheidung. Auf seinem letzten Spaziergang im Moor begegnet Lüdersen einem Wilderer und einem Fallensteller und wird in einem Kampf mit ihm verletzt. Doch der Förster und die Polizei können ihn retten und seinen Widersacher, den gesuchten Mörder des Polizisten, festnehmen. So steht Helgas Glück mit dem Förster nichts mehr im Wege. Auch ein zweites Paar findet die Liebe. Der Richter kann die Zirkusreiterin Nora, die eigentlich nach Amerika auswandern wollte, endlich davon überzeugen, dass sie bei ihm besser aufgehoben ist.

Die Lüneburger Heide mit all ihrer zarten schönheit und Einsamkeit ist ein Kleinod Deutschlands. Die Menschen dort lieben ihre Natur und leben in ihr. So auch der nach hier verschlagene Flüchtling Lüder Lüdersen, der zusammen mit seiner Tochter Helga in der Heide eine neue Heimat finden konnte. Lüdersen kann es jedoch wohl nie ganz verwinden, daß er seine eigenen Besitzungen, die er in einem arbeitsreichen Leben geschaffen hatte, verlassen mußte. In der neugefundenen Heimat ergreift ihn seine alte Liebe zur Jagd wieder. Er ist ein anderer Mensch, wenn er, das Gewehr unter dem Arm, die Heide durchstreift. Aber diese Leidenschaft wird ihm zum Verhängnis. Er wildert. Der junge Förster Rainer soll dem seit langem in der Heide bemerkten Wilderer stellen. Nacht für Nacht spürt er ihm nach, aber er kann ihn nicht fassen, bis er eines Abends Schüsse hört, mit seinem Hund in die Richtung eilt und einen fliehenden Mann verfolgt, der ihm aber in der Dunkelheit entkommt.

Die aufrichtige Liebe des jungen Försters wird über ihr zukünftiges Schicksal wachen. Lüdersen ist außer Lebensgefahr. Das Glück seines Kindes läßt ihn wieder froh werden, und Helga weiß nun ganz genau, daß der Vater für immer sein Versprechen halten wird.

aus: Illustrierte Film-Bühne Nr. 1334

Der Heimatfilm in Niedersachsen

Irmgard Wilharm (1998)

Der Begriff und damit das Erfolgsrezept „Heimatfilm“ wurde geprägt über den Film „Grün ist die Heide“ (1951).

(…)

Der Heimatfilm war mit 24 % der westdeutschen Gesamtproduktion zwischen 1949 und 1964 das erfolgreichste Genre (Kriegsfilme 7 %).5

Was waren die Gründe dieser Attraktivität? Von Produzenten und Verleihern, die die Produktion weitgehend vorfinanzierten, war der immense Erfolg so nicht vorhergesehen. War schon „Schwarzwaldmädel“ (Deppe 1950), ein Remake des Operettenstoffes, ein Kassenschlager, so lieferte „Grün ist die Heide“ das Grundmuster der aus ökonomischen Gründen von Produktion und Verleih forcierten Heimatwelle. Der ehemalige Dramaturg des Gloria-Verleihs, der diese Welle nutzte, sieht die vom Heimatfilm befriedigten Publikumswünsche im Nachhinein so:

- „Keine Trümmer mehr, keine zerbombten Städte, sondern eine heile Welt.

- Irgendetwas Gutes, an das man wieder glauben kann.

- Werte, die man nicht für Geld oder durch Beziehungen sich beschaffen kann.

Also: Liebe, Treue, Güte. - Solche Gefühle zeigen und genießen, die in den vergangenen Jahren, in denen

nur Haltung, Mut und Verzicht gefragt waren, nicht zur Schau gestellt werden

durften: Sentimentalität, Schwäche, Albernheit zum Beispiel.“6

Die letztgenannte Vorstellung stimmt zwar nicht im Hinblick auf den Unterhaltungsfilm des Nationalsozialismus, aber die Publikumswünsche der Mehrheit in Westdeutschland – Minderheiten können sich im Massenmedium Film seltener artikulieren — sind vermutlich richtig erkannt. Nur ist damit die besondere Attraktivität noch nicht erklärt. Der Drehbuchautor Bobby E. Lüthge erinnert sich: „Das war schon mal 1932 ein großer Erfolg. Damals hatten wir „Grün ist die Heide“ im Atelier gedreht. Der Wald war künstlich, man sah es auch. Diesmal wollten wir es richtig machen […]. Früher war alles so langgezogen. Jetzt muß mehr drin sein. Ich kam auf den Gedanken, einen Zirkus einzubauen. Ich setzte Flüchtlinge ein. Zum Beispiel eine Frau, die als einziges Hab und Gut nur noch ein Pferd besitzt und damit zum Zirkus geht. Die Flüchtlingssache war mit Grund ein Riesenerfolg. Ich brachte dann noch, weil ich Schlesier bin, das Lied vom Riesengebirge hinein. Und von hundert Menschen im Kino haben neunzig geheult […]. Jeden sprach das an, denn so viele waren ja Flüchtlinge und konnten das da oben mitempfinden […].“ 7

Die Intention ist damit klar: das Publikum sollte auf seiner Erfahrungsebene angesprochen werden. Die Geschichte selbst ist schnell erzählt. War im Film von 1932 der Gutsbesitzer überschuldet und wurde besitzlos zum Wilderer, so hat nun der schlesische Gutsbesitzer Lüder Lüdersen seinen Besitz, vor allem seine Jagd, verloren und ist mit Tochter Helga zum Gutsherrn und Vetter Gottfried Lüdersen in dessen Wasserschloß in die Heide gekommen. Lüder Lüdersen kann den Verlust seines Waldes nicht ertragen und wird zum Wilderer. In einer Nebenhandlung sehen wir, wie eine ehemalige Freundin von Helga Lüdersen aus Schlesien mit ihrem geretteten Pferd in einem Zirkus in dem Heideort auftritt. Sie will dort Geld verdienen bis zu ihrer Auswanderung nach Amerika, die aber unterbleibt, weil sich am Filmende das happy end mit dem Amtsrichter des Heidedorfes andeutet.

Zurück zur Haupthandlung um den Wilderer Lüdersen: der alte Förster hat Unterstützung durch einen jüngeren bekommen, der den Wilderer aufspüren will. Er verliebt sich in Tochter Helga. Die bewegt ihren Vater aus Angst vor der Entdeckung der Wilderei – entgegen ihren eigenen Wünschen – mit ihr in die Stadt zu ziehen. Nach diesem gefaßten Beschluß gerät der Vater sogar unter Mordverdacht und wird selbst schwer verwundet, weil ein fremder Wilderer aus dem durchreisenden Zirkus aus Angst vor Entdeckung schießt. Die Verwicklungen lösen sich glücklich auf: der wirklich böse Fremde wird bestraft, der irregeleitete Lüdersen und die anderen Guten einschließlich der in schlesischer Tracht als Staffage auftretenden Flüchtlinge bleiben unter sich.

Das Grundmuster der Flüchtlingsintegration bleibt in den nachfolgenden Heimatfilmen immer gleich. Verarmte, ehemals Angehörige sozialer Oberschichten, kommen in eine ländliche Gemeinschaft in der Heide, den Bergen oder im Schwarzwald. Eine kriminelle Verwicklung, mindestens ein Verdacht, und eine -oder mehrere Liebesgeschichten bilden die Handlung. Die Konfliktlösung besteht im happy end der Liebesgeschichte(n) und in der Aufklärung der kriminellen Verwicklung, bei der der Täter außerhalb der intakten Gemeinschaft bleibt. Die Integration der Flüchtlinge vollzieht sich über die Kindergeneration; auf der Ebene der Protagonisten über die Flüchtlingstöchter, die z. B. nach Bewährung in der Landwirtschaft und nach Familienkonflikten die Hoferben heiraten oder – wie hier – den wohlsituierten jungen Förster. Flüchtlingssöhne passen nicht in dieses Modell – wurden auch in der Realität keine Hoferben, für sie gab es auch keine Starbesetzung. Nach diesem Muster inszenierte Hans Deppe bis zum Ende der Heimatfilmwelle vierzehn, sein österreichisches Pendant Harald Reinl elf Filme.

Die Hoffnungen von Drehbuchautor, Regisseur, Verleih und der anderen Beteiligten wurden mit „Grün ist die Heide“ nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Nicht nur die Flüchtlinge nahmen den Film an (1950 etwa 20 % der westdeutschen Bevölkerung), sondern auch die Westdeutschen, die nicht hatten flüchten müssen. Es lohnt sich also, die Filmidylle im Hinblick auf die damit getroffenen Sehnsüchte und Tagträume des Publikums – die den Filmemachern nur bewußt wurden, soweit sie sie selber nicht teilten – zu untersuchen. Zunächst zur Heidelandschaft: Sie war auch 1950/51 nicht so heil, daß das gewollte Bild ohne größere Veränderungen zu gewinnen war. Also wurden Kulissen in die Natur gestellt. Der Farbe wurde, wenn nötig, etwas nachgeholfen, damit die Heide wirklich so grün war, wie im Lied besungen. Die Konkurrenz witzelte vermutlich etwas neidisch, denn Farbfilmmaterial war schwer zu bekommen, über die „spinatgrünen“ Heidefilme. So sah die BRD auch damals nicht aus. Das war auch dem Publikum klar, und es genoß das Irreale des Films, der mit der erfahrenen Realität über kollektive Sehnsüchte verbunden war.

Um die Diskrepanz zwischen Filmlandschaft und tatsächlichen Lebensbedingungen in der Lüneburger Heide Anfang der fünfziger Jahre deutlich zu machen, sei auf die Studie von Doris von der Brelie-Lewien über den Landkreis Fallingbostel mit dem Zentrum Walsrode verwiesen.8 Die Kleinstadt hatte 1933 etwa 6000 Einwohner, der Landkreis war äußerst dünn besiedelt, und sein wirtschaftlicher Schwerpunkt lag eindeutig in der Landwirtschaft. Daneben gab es noch die große Pulverfabrik in Bomlitz und eine Kaligrube in Hülsen. Die große Umstrukturierung der Region kam 1935/36 mit dem Bau des Truppenübungsplatzes in Bergen. Die Umsiedlungen ansässiger Bauern und die Ankunft mehrerer tausend Bauarbeiter veränderten die soziale Struktur nachhaltig. Die noch größere Veränderung erfolgte durch den Ausbau der Pulverfabrik Wolff zum größten Pulverhersteller im Deutschen Reich. Mit etwa 12.250 Arbeitern, davon etwa 77 % ausländische Zwangsarbeiter, war die langfristige soziale Umstrukturierung der ehemals rein ländlichen Region bereits vollzogen, ehe nach 1945 die Flüchtlinge kamen. Die Firma Wolff konnte nach dem Krieg etwa 3.100 Arbeitskräfte zur Produktion von Friedensgütern erhalten. Mit der Filmidylle hatte die Nachkriegsgesellschaft in der Heide kaum etwas gemeinsam.

Im Film bilden die Menschen im Heidedorf eine Art Mikrokosmos mit deutlicher sozialer Differenzierung, aber nach Art traditionaler Gesellschaften, die so nicht mehr bestanden. Zur Spitze der Hierarchie gehört der einheimische Gutsbesitzer Gottfried Lüdersen mit seiner Frau, die als „Ahnfrau“ eine komische Figur abgibt. Die Dorfhonoratioren am Stammtisch sind der alte Förster, der Apotheker und der Amtsrichter. Der junge Förster gehört noch nicht dazu, muß mit seiner quasi Detektivfunktion auch außen bleiben. Der Stammtisch hat den Flüchtling Lüdersen aufgenommen, der aber wegen seiner häufigen Waldgänge ein wenig Außenseiter ist. An weiteren Flüchtlingen treten noch Tochter Helga und deren Freundin Nora mit Pferd auf. Die schlesische Trachtengruppe bleibt Dekoration.

Die Zirkusleute stehen mit Ausnahme von Nora außerhalb des Dorfes, vor allem der kriminelle Tierwärter. Als Vertreter der sozial nicht Etablierten ziehen drei Landstreicher mit Gitarre durch die Landschaft und singen zu passenden und unpassenden Gelegenheiten Lönslieder.

Im Mikrokosmos kommt der „Normalfall“ der jungen Bundesrepublik nicht vor. Bliersbach sieht in seiner „Psycho-Geschichte“ des deutschen Nachkriegsfilms (so der Klappentext) den Realitätsbezug gerade bei den Landstreichern durchscheinen: „Die Nachkriegsstimmung wird angedeutet: das Hungern, die Wohnungsknappheit, die Hoffnung auf tröstliche Solidarität. Hannes, Nachtigall und Tünn machen aus ihrer Not eine Clownerie: Sie betteln in aller Öffentlichkeit, als würde es ihnen nichts ausmachen, zu den Habenichtsen zu gehören f…]“.9 Das kann man so interpretieren. Der Reiz der Heimatidylle lag aber wohl eher daran, daß der Film durchgängig das Gegenbild der erfahrenen Realität zeigt – und damit eben die kollektiven Sehnsüchte. Heimat ist nicht ein Ort, etwa in Schlesien oder im Sudetenland, sondern eine ersehnte Befindlichkeit, vor allem von Harmonie geprägt und frei von belastender Vergangenheit. Deshalb sprach der Film auch nicht nur die Flüchtlinge an, sondern ermöglichte weitere Identifikation.

Soziale Abstufungen der Gesellschaft sind drei Jahre nach der Währungsreform schon wieder selbstverständlich. Deshalb tauchen soziale Unterschichten im Idyll zwar auf, aber nur als singende Landstreicher, die die Harmonie trotz deutlicher sozialer Distanz nicht stören. Im ersten Trümmerfilm der amerikanischen Zone „Und über uns der Himmel“ konnte Hans Albers als Kranführer noch sagen: „Heute paßt vieles zusammen, was früher nicht zusammen gehörte“ und meinte damit seine angestrebte Verbindung mit einer Lehrerin. Diese egalitären Wünsche sind 1951 vorbei. Vielmehr vermittelt der Film in der Idylle ausgeprägtes Ordnungs- und Eigentumsdenken. Der Wilderer stört die Ordnung, und der junge Förster hat bei seiner Bemühung um Wiederherstellung der Ordnung alle Sympathien auf seiner Seite. Wildern war zwar auch nach dem Krieg verboten, aber ein selbstverständliches Mittel gegen den Hunger. Als Tochter Helga begreift, daß ihr Vater der gesuchte Wilderer ist, entgegnet sie ihm: „Aber es ist doch ein Unterschied, ob man im eigenen Wald jagt oder in einem fremden“. Das von Bliersbach formulierte griffige Fazit „Westdeutschland tagträumte antikapitalistisch, aber funktionierte kapitalistisch“ gilt 1951 hinsichtlich der Tagträume jedenfalls nicht mehr und vermutlich auch vorher nicht.

Den stärksten – unbewußten – Realitätsbezug hat der Film in der Verteilung der Geschlechterrollen. Die beiden Flüchtlingstöchter Helga und Nora müssen stark sein, solange es darum geht, Verluste zu ertragen und Verletzungen (psychische) zu heilen. Sie können und sollen aber ihre Rollen ändern, wenn die unmittelbare Notlage bewältigt ist und die Ehe mit dem jungen Förster einerseits und dem Amtsrichter andererseits traditionelle Rollenverteilungen wiederherstellt. „Fluchtpunkt Familie“ und Überforderung von Familie (Niethammer) sind als Charakteristika der Nachkriegsgesellschaft bekannt. Im Film entsprechen die Töchter den an sie gestellten Forderungen. Die Familie bleibt Fluchtpunkt und zerbricht nicht daran.

Damit komme ich zur Hauptfigur der Geschichte, dem schlesischen Gutsbesitzer Lüdersen und seinem Leiden am Verlust von Heimat. Er ist schwach, als Vater und im Umgang mit seiner Verlusterfahrung. Auf die realistischen Einwände der Tochter, daß es ihnen doch gut gehe und Onkel und Tante alles für sie täten, bricht es aus dem Vater heraus: „Natürlich tun sie, was sie können. Warum darf man kein Mensch mehr sein, nur weil man alles verloren hat. Nur wenn ich draußen bin im Wald, in der Natur, dann vergesse ich wenigstens alles Elend. Dann habe ich das Gefühl, es ist mein Wald, es sind meine Tiere. Es ist nicht nur das Jagdfieber, glaube mir Helga, aber – ach, das verstehst du nicht“. Lüdersen ist offensichtlich kein gewöhnlicher Wilderer. Es geht ihm nicht um das Wild, das läßt er liegen. Es geht um das Gefühl, eins mit seinem Wald, seinen Tieren zu sein und dieser Anspruch führt zum Töten, weil die Tiere eben nicht ihm gehören. Das Wildern ist Verletzen einer Ordnung, die Lüdersen nicht akzeptiert. Weil das Wildern existentielle Gründe hat, kommt Lüdersen zu der – angesichts der objektiv ziemlich günstigen Lebenslage – befremdlichen Aussage: „Warum darf man kein Mensch mehr sein, nur weil man alles verloren hat“. Wenn der Wald Lüdersen sich selbst finden läßt, ist klar, es geht weniger um den konkreten Besitz in Schlesien als um ein Gefühl, das sich mit dem Symbol Wald verbindet, das alles Elend vergessen läßt, d. h. Wald als zentrales Element der Heimatfilmlandschaft ist entlastend. Die Lyrik der Romantik und die Volkslieder haben die Waldsymbolik verbreitet. Kein Heimatfilm kommt ohne Volkslieder aus, in vielen Fällen bilden sie auch den Filmtitel. Der emotional und symbolisch aufgeladene Heimatbegriff hat keine Entsprechung in anderen Sprachen. Das englische „my home is my cast-le“ enthält zwar Anklänge, hat aber nicht den für den deutschen Heimatfilm so zentralen Bezug zur Natur. Der amerikanische Western, der als Genre vielleicht zum Vergleich herangezogen werden könnte, lebt zwar weitgehend von eindrucksvollen Landschaftsbildern, aber ihre Funktion hat nichts mit dem deutschen Heimatfilm gemeinsam. Während im Western die Weite der Landschaft in der Ausdehnung nach Westen überwunden wird, es letztlich um Bewegung und Veränderung geht (Eisenbahnbau), ist Heimat im Film der fünfziger Jahre zeitlos, statisch, gerade gegen Veränderung gerichtet, kleinräumig, auf scheinbar unveränderbare Natur bezogen. Das Genre Heimatfilm war außerhalb des deutschen Sprachraumes nicht vermittelbar, auch nicht für den Export produziert.

Der diffuse Heimatbegriff konnte auf unterschiedliche Weise gefüllt werden, was vermutlich die Attraktivität der Filme für unterschiedliche Sozial- und Altersschichten erhöht hat. Insofern gilt für den Heimatfilm Alexander Kluges Satz „Jeder sieht seinen eigenen Film“ noch in besonderer Weise. Während die einen sich mit den Stars identifizierten (Sonja Ziemann/Rudolf Prack), die anderen sich in ihrem Verlust getröstet fühlten, konnten selbst Revanchisten Ansatzpunkte finden. Die Schlüsselsequenz von „Grün ist die Heide“, etwa vier Minuten Darstellung des Schützenfestes gegen Filmende, legt eine bestimmte Interpretation nahe. Der ehemalige Gutsbesitzer Lüdersen und Tochter haben den Beschluß gefaßt, die Heide zu verlassen und in die Stadt zu gehen. Wir sehen Lüdersen mit den Dorfhonoratioren, Tochter Helga, die sich von dem jungen Förster verabschieden will, Lüdersens Dankes- und Abschiedsrede und die schlesischen Flüchtlinge in Tracht, die dem Lied vom Riesengebirge lauschen und es schließlich mitsingen. Wegen der besonderen Bedeutung, die Lüdersens Rede für den hier gemeinten Heimatbegriff hat, sei sie im Wortlaut zitiert: „Meine lieben Freunde, lassen Sie mich, bevor ich für immer von hier fortgehe, noch einige Worte zu ihnen sprechen. Ich spreche hier nicht für mich allein, sondern auch für die vielen anderen, die hier bei Ihnen eine zweite Heimat gefunden haben. Nie werde ich die Tage vergessen, die ich bei Ihnen in der Heide sein durfte. In der Heide, die auch meine zweite Heimat geworden ist. Macht es den Menschen, die zu euch geflüchtet sind, nicht schwer. Wer nicht von der Heimat weg mußte, der kann es nicht ermessen, was es bedeutet, heimatlos zu sein. Ich weiß, wir sind ja manchmal auch nicht so gewesen, wie wir hätten sein sollen. Aber wir sind am härtesten gestraft. Wenn ich hier im Walde war, dann hab ich mich oft wieder wie zu Hause gefühlt. Die schöne Natur, sie hat mich hinweggetröstet über das, was ich verloren habe“. (Der Förster: „Bravo, bravo!“) „Ich war nahe daran, mich selber zu verlieren. Aber durch Güte und Verständnis, wie sie mir hier entgegengebracht worden sind, habe ich mich wiedergefunden. Ich danke ihnen von ganzem Herzen für alles Gute, was ich hier erleben durfte.“

Lüdersen ist – stellvertretend für andere Flüchtlinge – nur leidendes Opfer, der leidende Sprachduktus und die unterlegte Musik lassen daran keinen Zweifel. Wenn er sich etwas hat zu Schulden kommen lassen, so, daß er und die anderen nicht immer so waren „Wie wir hätten sein sollen“ – eine vage Umschreibung der schwierigen Anpassungsleistung. Das immer gleiche Muster der Flüchtlingsintegration im Heimatfilm enthält eindeutige Uminterpretationen der zeitgenössischen Geschichte. Daß es Gründe für den Heimatverlust gab, bleibt im Dunkeln wie die Macht im Osten, die im Kalten Krieg bei schlesischen oder anderen Flüchtlingssymbolen assoziiert wird. Die Geschichtslosigkeit, die die Gründe für Flucht und Verlust ausläßt, entspricht dem Heimatfilm. Denn die ländliche Idylle ist, weil sie heil, ohne menschliche Eingriffe in die Natur gezeigt wird, der Zeit enthoben. Der Wald vermittelt die Einheit mit sich selbst, wirkt entlastend. So bleibt Lüdersen Opfer, ohne daß Voraussetzungen des Verlustes klar werden. Lüdersens Dankrede vermittelt den Einheimischen das Bewußtsein, selbstlose Hilfe geleistet zu haben, und damit die Möglichkeit, sich mit den Opfern zu identifizieren, deren Opferbewußtsein zu teilen. Der Verlust der konkreten Heimat Schlesien durch Symbole, Trachten, Riesengebirgslied ins Bild gebracht, erscheint als unrechtmäßig. Im Refrain des Riesengebirgsliedes heißt es: „Oh, mein liebes Riesengebirge; wo die Elbe so heimlich rinnt, wo der Rübezahl mit seinen Zwergen heute noch Sagen und Märchen stimmt. Riesengebirge, deutsches Gebirge, meine liebe Heimat du.“ In dem Lied finden Einheimische und schlesische Flüchtlinge zusammen – nur das Riesengebirge ist eben nicht mehr deutsch, aber die neue Ordnung wird nicht akzeptiert. Daß Lüdersen trotz seines Verstoßes gegen gellende Ordnung (Wilderei) schließlich im Heidedorf bleibt, heißt, daß sein Verstoß hingenommen, nicht gestraft wird.

Die Flüchtlingsintegration im Film hat mit der historischen Situation fast nichts zu tun. Gerade in kleinen Orten wie Walsrode in der Heide waren die Konflikte mit den oft „Polacken“ genannten Flüchtlingen härter als in den Städten, in denen Arbeitsprozesse und traditionell höhere Mobilität die Integration erleichterten. Trotz der Strukturveränderung in der Region in den dreißiger Jahren war die Aufnahme der Flüchtlinge mit erheblichen Konflikten belastet. Als Beispiel sei auf die Klage des Ortsflüchtlingsbetreuers in Honerdingen, Landkreis Fallingbostel, über die Zusammenarbeit mit örtlichen Gemeindevertretern (1.9.1948) verwiesen. Zu dem Zwist mit dem Bürgermeister gab der Ortsflüchtlingsbetreuer der Gemeinde Honerding folgendes zu Protokoll: „Der ganze Zwist ist meines Erachtens darauf zurückzuführen, dass ich mich als Ortsflüchtlingsbetreuer tatkräftig für die Interessen der Flüchtlinge einsetze. Insbesondere wäre zu erwähnen die Herabsetzung der überhöhten Mietpreise, Verbesserungen der Wohnverhältnisse usw. Z. B. ist die Familie R., die im Hause des Bürgermeisters Dr. B. wohnt, infolge Räumungsklage umzuquartieren, gegen die Familie W., die in dem B.’schen Hause wohnt. Grund: Herr R. ist Vizemeister in dem B.’schen Betrieb. Wie mir zu Ohren gekommen ist, hat der Bürgermeister im Gemeinderat folgendes erwähnt: Wenn der Gemeinderat sich nicht dafür einsetzt, dass der Beschluß des örtlichen Wohnungsausschusses umgestoßen, sodass er die „verdreckte und verflohte“ Familie W. nicht in sein Haus hineinzunehmen braucht, dann lehnt er den Aufbauplatz der Schule ab. Hierzu bemerke ich: Die Familie W. ist weder verdreckt noch verflöht, sondern lebt lediglich unter überaus schlechten und unzureichenden Wohnverhältnissen (die Wohnung ist sehr verräuchert, da kein Schornsteinanschluß vorhanden ist). Die Familie W. sind ordentliche und bescheidene Menschen.“10

Es ließen sich zahlreiche ähnlich gelagerte Fälle anführen. Die offensichtliche Diskrepanz zwischen der demonstrativen Hilfsbereitschaft im Film und den tatsächlichen Konflikten bedeutet nicht, daß es gar keinen Zusammenhang zwischen beiden Ebenen gegeben hätte. Der bestand vielmehr in der psychisch stabilisierenden Funktion des Erfolgsfilms für die westdeutsche Gesellschaft der fünfziger Jahre. Die reinliche Trennung zwischen Opfern, denen man sich zurechnete, und nicht näher untersuchten Tätern war entlastend und behinderte die Beschäftigung mit den wirklichen Opfern, auch den realen Flüchtlingen, und die Einsicht in den Zusammenhang Täter / Opfer. Es ist deshalb nicht zufällig, daß der Heidefilm außer dem nicht eben repräsentativen Gutsbesitzer, seiner Tochter und deren Freundin die anderen Schlesier nur als Staffage in Tracht zeigte.

Anmerkungen

3) Vgl. dazu besonders die Einleitung zu Siegried Kracauer, Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films, Frankfurt 1984 (zuerst Princeton 1947).

4) Marc Ferro, Der Film als Gegenanalyse der Gesellschaft, in: Schrift und Materie der Geschichte. Vorschläge zur systematischen Aneignung historischer Prozesse, hrsg. von Claudia Honegger, 1977, S. 247-271 (zuerst in: AESC, 28, 1973, S. 109-124).

5) Zahlen nach Martin Osterland, Gesellschaftsbilder in Filmen. Eine soziologische Untersuchung des Filmangebotes der Jahre 1949-1964, Stuttgart 1970. Vgl. auch die Standardwerke Willi Höfig, Der deutsche Heimatfilm 1947-1960, Stuttgart 1973 und Der deutsche Heimatfilm. Bildwelten und Weltbilder. Projektgruppe deutscher Heimatfilm, Leitung Wolfgang Kaschuba, Tübingen 1989.

6) Manfred Barthel, So war es wirklich. Der deutsche Nachkriegsfilm , Berlin 1986, S. 89.

7) Otto Riess, Ilse Kubaschewski – Star der Stars, in: Revue Nr. 40, 4. 10. 1958, S. 60ff.

8) Doris von der Brelie-I.ewien, „Dann kamen die Flüchtlinge“. Der Wandel des Landkreises Fallingbostel vom Rüstungszentrum im „Dritten Reich“ zur Flüchtlingshochburg nach dem Zweiten Weltkrieg, Hildesheim 1990

9) Gerhard Bliersbach, So grün war die Heide. Der deutsche Nachkriegsfilm in neuer Sicht, 1985, S. 37.

10 Brelie-Lewien, S. 136 f.

Auszug aus: Irmgard Wilharm: Der Heimatfilm in Niedersachsen. In: Von der Währungsreform zum Wirtschaftswunder: Wiederaufbau in Niedersachsen / [hrsg. vom Arbeitskreis Geschichte des Landes Niedersachsen (nach 1945)],. Bernd Weisbrod (Hg.). – Hannover 1998 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen ; 38 : Quellen und Untersuchungen zur Geschichte Niedersachsens nach 1945 ; Bd. 13)

Drebuchfabrikant Bobby E. Lüthge baute mühselig schleppende Handlung mit gängigen Motiven um Operettenromantik und teutsches Gemüt. Großes Staraufgebot, selbst für Nebenrollen. Förster Rudolf Prack selten ohne Flinte. Hans Stüwe als passionierter Gentleman-Wilderer auf Pirsch durch dunklen Forst. Hübsche Farben. Viel Löns.

Für diesen neuen deutschen Farbfilm eine Erfolgsprognose zu stellen, ist gewiß nicht schwer. Denn die Geschichte vom jungen Jägersmann, der die reizende Tochter eines als Mörder verdächtigen Wilderer s liebt und dadurch in einen Pflicht-Liebe-Konflikt gestürzt wird, idt breiten Volksschichten bekanntgeworden. Im Wissen um die kassenfüllende Zugkraft solcher romantischer Liebesgeschichten griffBerolina-Film das bereits vor Jahren filmisch behandelte Thema wieder auf. E. Lüthge fand für das Drehbuch den richtigen Dreh; Er versah es mit einem Schuß zeitgemäßer, vordergründig behandelter Problematik und mixte Heideromatik, Spannung, Liebe, Musik und Rührseligkeit zu einem Cocktail, der die Besucher in massen anziehen wird. Auch Hans Deppe, der die regieliche Arbeit leitete, verfuhr wie im SCHWARZWALDMÄDEL nach dem unfehlbaren „Für-jeden-etwas-Rezept“. In der Besetzungsliste finden sich Darstellernamen, die einen populären Klang haben: Rudolf Prack als fescher Jägersmann, Sonja Ziemann als hübsches Flüchtlingsmädchen, Josef Siebers als gestenger Förder, Maria Holst als beifallumrauschte Schulreiterin eines Zirkus. Zu ihnen gesellen sich: Margarete Hagen, Hans Stüwe, Willy Fritsch, Otto Gebühr, Oskar Sima, Hans Richter, Ludwig Schmitz und andere.

Westfäliche Rundschau 24.12.1951

Für den filmdienst ist der Film „Ein kitschiges Heidepostkarten-Album, das sich zur Stimmungsmache schmalziger Lieder von Hermann Löns und des Riesengebirgsliedes bedient.“

Bei Bretzelburger/Udo Rotenberg wird „Grün ist die Heide“ als stilprägender Heimatfilm gewürdigt, der trotz konservativer Idealisierung des Landlebens durch seine atmosphärische Dichte, musikalische Einlagen und die Vertriebenen-Thematik ein vielschichtiges Bild der Nachkriegszeit vermittele.

Falk Schwarz deutet „Grün ist die Heide“ als scheinbar idyllischen Heimatfilm, der unter der Oberfläche eine bleierne Schwermut und das verdrängte Trauma der Vertriebenen offenbart.

Einer der ersten und geschäftlich erfolgreichsten deutschen „Heimatfilme“ der Nachkriegszeit, der Probleme und Problemchen zu einer publikumswirksamen Unterhaltung mischt: Ein schmucker Förster marschiert durch die Lüneburger Heide und verliebt sich in die Tochter eines wildernden Gentleman-Flüchtlings; eine vertriebene Schulreiterin gibt ihre Auswanderungspläne auf und bleibt bei dem saloppen Amtsrichter. Der erste bundesdeutsche Farbfilm nach dem Krieg.

(…) Aus heutiger Sicht verfügt der Film über viele veraltete, teils reaktionäre Elemente, deren Bedeutung inzwischen entweder überholt oder deren Attraktivität kaum noch vorhanden ist. Nur schwer vorwerfen kann man dem Film, dass er mit seiner Idealisierung des Landlebens, den Betrachter von seinem tristen Alltag ablenken wollte, denn letztlich haben populäre Filme auch heute keine andere Aufgabe. Unter diesem Gesichtspunkt ist „Grün ist die Heide“ sehr gelungen, denn selten gelang eine ausgewogenere Mischung aus Starverehrung, dramatischer Geschichte, ironischem Witz und musikalischen Einlagen im deutschen Heimatfilm. (…)

Auszug aus: Udo Rotenberg: Grün ist die Heide (1951) Hans Deppe – 18.03.2013 [15.11.2022]

(…)

So treffen sich alle auf dem Rummelplatz gemeinsam mit Schlesiern in ihrer Tracht, und singen „Riesengebirge, deutsches Gebirge“ (alle sind Opfer und müssen nun das „Nazierbe“ ertragen). Da hat in den Kinosälen Ende 1951 ein Tränen-, aber kein Bewusstseinsstrom eingesetzt. Der verletzte Vater wird rehabilitiert, der Förster und seine Liebste könnten zusammenkommen. Ob oder nicht, verschweigt der Film. – Bobby E. Lüthge, der viel beschimpfte Drehbuchautor, hat diese harmlose Geschichte mit sicherem Instinkt und Geschick zusammengefügt. Kein anderer Film hatte Produzent Kurt Ulrich mehr privaten Nutzen (er wurde innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal Millionär) und eine nachhaltigere Schädigung seiner Reputation (als Erfinder des „Heimatfilms“) eingebracht als dieses rosafarbene Wildererdrama aus der Heide. Ist der Film nur heiter? „Grün ist die Heide verbreitet eine merkwürdige Schwermut; der Film hat etwas Bleiernes, Lähmendes“ (Bliersbach).

Auszug aus: Falk Schwarz: Die gestörte Heideidylle bei filmportal.de, 07.04.2015

(…) Deppes Film bedient sich, ganz im Sinne der verheerenden Ideologie des vorangegangenen Jahrzehnts, der Naturmotivik, um an das deutsche Nationalgefühl zu appellieren: Zum Ende des Films versammeln sich die Heidebewohner zusammen mit dem Zirkusvolk zu einem Volksfest, bei dem Nachtigall (Kurt Reimann), einer der drei lustigen Vagabunden, die als eine Art comic relief durch den Film wandeln, das „Riesengebirgslied“ singt, in das schließlich alle einstimmen. Das Volkslied besingt die Schönheit des eigentlich polnisch-tschechischen Gebirges, das in einer späteren, auch im Film verwendeten Umdichtung des ursprünglichen Textes aber als „deutsches Gebirge“ identifiziert wird, und die Sehnsucht, die seine Bewohner in der Ferne danach verspüren. Diese unbeschreibliche, nahezu körperlich spürbare Sehnsucht ist es auch, die den Wilderer Lüdersen, die Ausreise in städtisches Exil vor Augen, zu einer pathetischen, fast tränenerstickten Rede anheben lässt. In überzeichneten Bildern beschreibt er die Stadt als Ort der Tristesse, an dem man den Staub von den Bäumen wischen müsse, um zu sehen, ob sie darunter wirklich echt sind. (…)

Auszug aus: https://funkhundd.wordpress.com/ 24.03.2014 [15.11.2022]

Erster Höhepunkt des deutschen Heimatfilms mit einem feschen Mädel, einem Jäger, Wilderern und der unberührten Natur. (kino.de)

In der Heide treibt Flüchtling Lüder Lüdersen (Hans Stüwe) als Wilderer sein Unwesen. Das stürzt seine brave Tochter Helga (Sonja Ziemann) in schwere Gewissensnöte. Erst recht, als sie sich ausgerechnet in den Förster (Rudolf Prack) verliebt… Der in Postkartenfarben triefende Heimatkitsch lockte wie zuvor „Schwarzwaldmädel“ (ebenfalls mit Ziemann/Prack) 16 Millionen Zuschauer ins Kino. (cinema.de) Nostalgisch-gefühliges Geträller – 1951 ein Hit

Nach seiner Flucht aus Ostpreußen lebt der nicht mehr junge Lüder Lüdersen (Hans Stüwe) in der Lüneburger Heide. Vom Gutsbesitzer ist der frustrierte Mann nun zum bloßen Verwalter geworden. Zwischen Helga (Sonja Ziemann) und dem neuen Förster Walter (Rudolf Prack) bahnt sich eine zarte Liebe an. Das könnte so schön sein, wenn nicht Helgas Vater Lüder eben jener Wilderer wäre, den Walter unbedingt zur Strecke bringen will.

Nach dem Tod eines Gendarmen versucht Helga, ihren Vater zum Umzug in die Stadt zu bewegen. Doch dann gerät Lüdersen während eines neuen Streifzuges durch die Heide an einen zweiten Wilderer. Es kommt zum erbitterten Kampf zwischen den beiden…

Das Heimatfilm-Drama mit Sonja Ziemann und Rudolf Prack, einem Traumpaar des bundesdeutschen Nachkriegskinos, war der erfolgreichste deutsche Film seiner Zeit. Bis heute erlebte dieser Klassiker des Genres ungezählte Wiederholungen im Fernsehen. Generationen erfreuten und erfreuen sich an bunten Naturbildern, an dramatischer Spannung mit Liebe, Leid und stimmungsvollen Liedern. Auch in weiteren Rollen mit Maria Holst, Willy Fritsch oder Oskar Sima attraktiv besetzt. (wetlbild.de)

Frei nach Hermann Löns drehte Regisseur Hans Deppe diesen typischen Heimatfilm der frühen Fünfzigerjahre. Die junge Sonja Ziemann ist das nette Mädel von nebenan, heiter, unkompliziert, eine Freude für die Umgebung. Mit ihrem Filmpartner Rudolf Prack war sie zu Beginn der Fünfzigerjahre das beliebteste Publikumspaar. So etwa als „Schwarzwaldmädel“ Bärbele (1950) und hier als sympathische Tochter des Heimatvertriebenen. Das waren jene unbeschwerten Figuren, die im Deutschland der Nachkriegsjahre ankamen: 15 Millionen Besucher sahen seinerzeit „Grün ist die Heide“ in den deutschen Kinos. Heute weckt die Schnulze jedoch nur noch historisches Interesse. (prisma.de)