Hannoversche Kinoanfänge

„Die Photographie in vollster Lebenstätigkeit“

Irmgard Wilharm (1991)

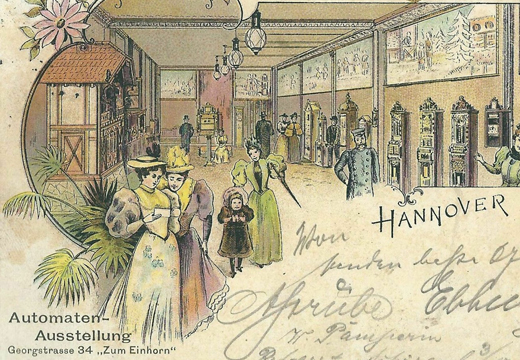

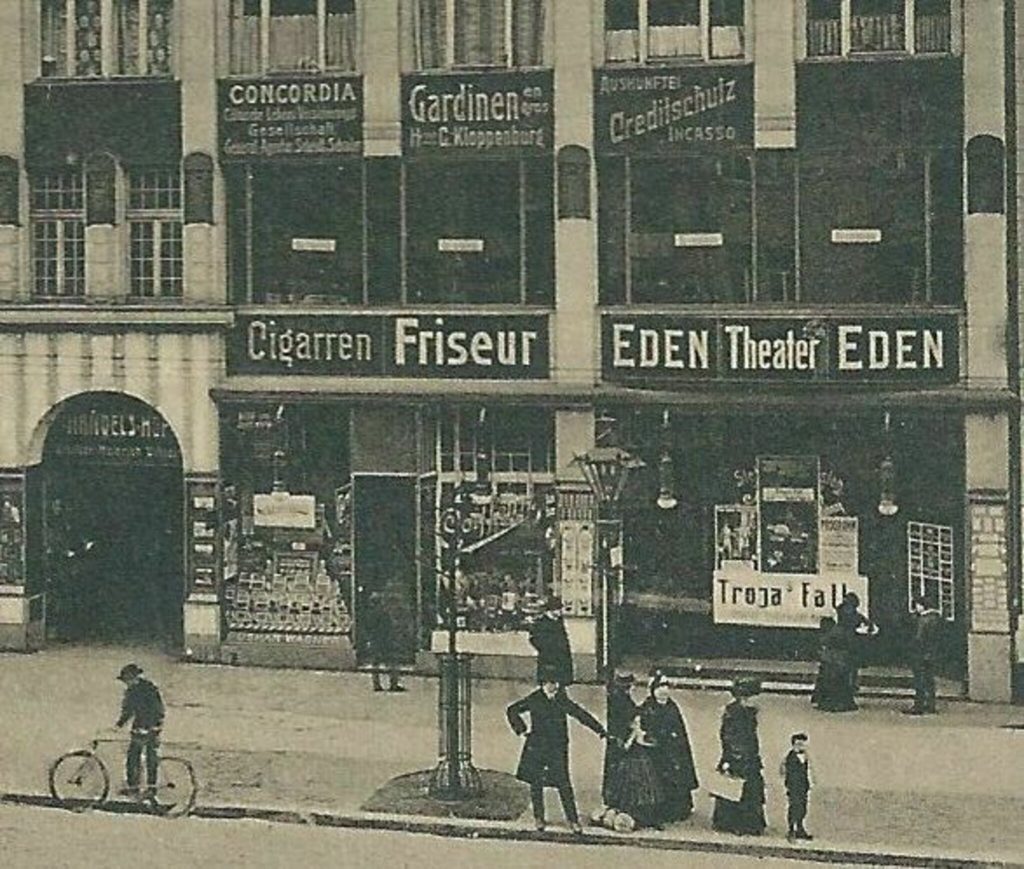

Hannovers Filmgeschichte begann am 18. August 1896 in der Georgstraße 34. Eine Anzeige vom gleichen Tag im Hannoverschen Tageblatt kündigte als absolute Neuheit „die Photographie in vollster Lebenstätigkeit“ an. Auf dem Programm standen acht Titel: „Im Seebad. Spanische Lanzenreiter. Die einstürzende Mauer. Kartenspiele. Unkraut vergeht. Die Fischer. Französische Kürassiere. Königlich ungarisches Gefolge.“ Bei der durchschnittlichen Länge der ersten kurzen Streifen dürfte das reine Filmprogramm eine knappe halbe Stunde betragen haben. Tatsächlich liefen die Filme mit den technisch notwendigen Pausen laut erster Ankündigung morgens von 11 bis 1 und nach der Mittagspause von 4 bis 10 Uhr.

In einem Rückblick der Norddeutschen Zeitung vom 24.2.1951 wird die Atmosphäre im ersten hannoverschen Kino beschrieben:

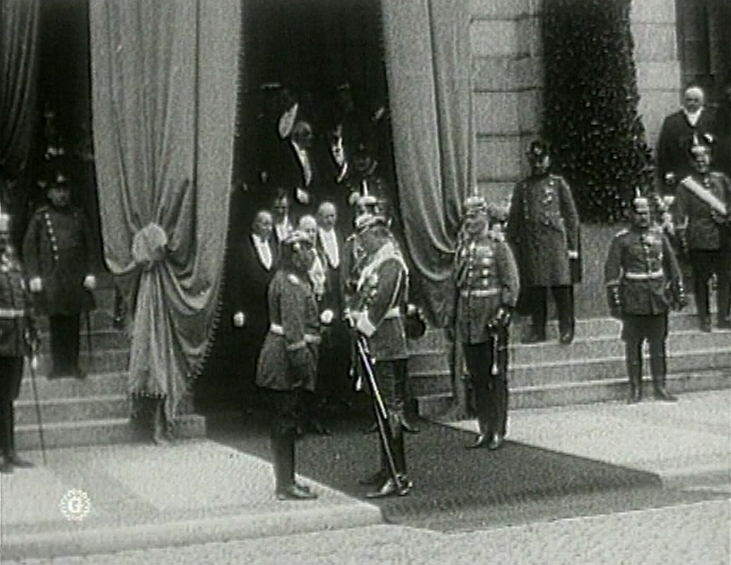

„…der vordere und größere Teil eines langen Ladens war durch eine ständige Automatenausstellung ausgefüllt, wo man dem kleinen Glücksspiel mit Groschenstücken frönen konnte, wo man aber auch eine Tafel Schokolade für 10 Pfennig und andere schöne Dinge automatisch erwerben konnte. Der hintere Teil des Ladens war abgetrennt und trug an der Trennwand das geheimnisvolle Schild: „Cinématographe Lumière“. Eintrittspreis 20 Pfennig. Es waren ungefähr fünfzig Sitzplätze vorhanden… Geboten wurden nur Kurzfilme, die einen zum Teil schon stark verregneten Eindruck machten. Sie waren im Anfang zumeist französischen Ursprungs. Im Mittelpunkt der Darbietungen stand immer, und zwar in allen möglichen Variationen, das Erlebnis eines Mannes mit dem spritzenden Wasserschlauch. Die dabei eintretenden Zwischenfälle erregten bei der Besucherschaft, die beileibe nicht das ganze „Theater“ füllte, immer eine schallende Heiterkeit. Diese Heiterkeit wurde aber an einem der ersten Vorführungstage unterbrochen, als ein neues Bild Anreitende französische Kavallerie eingesetzt wurde. Die aus der Ferne herankommenden Pferdemassen erregten, immer größer werdend, die Gemüter der Besucher derart, dass ein Teil von Grauen erfasst und mit Rufen des Entsetzens fluchtartig das Cinématographe Lumière-Theater wieder verließ.“

Kinogründungen vor dem Ersten Weltkrieg

Kinogründungen vor dem Ersten Weltkrieg Der Hauptmann von Köpenick

Der Hauptmann von Köpenick Faszination Film

Faszination Film Konkurrenzkampf zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Konkurrenzkampf zu Beginn des 20. Jahrhunderts Das Kino und Ich

Das Kino und Ich

Kinoanfänge oder „Die Photographie in vollster Lebenstätigkeit“

- Wie kam der Cinématograph Lumière nach Hannover

- Kinogründungen vor dem Ersten Weltkrieg

- Faszination Film

- Der Hauptmann von Köpenick in Hannover

- Harter Konkurrenzkampf zu Beginn des 20. Jahrhunderts

- Das Kino und ich – Erinnerungen an die Anfänge

Entwicklung der Lichspieltheater von den Anfängen bis in die Nachkriegszeit

Kurzportraits ausgewählter Kinos

Kinolandschaft der Stadt

Grundlagen

Die Beiträge zu den Kinoanfängen in Hannover sind erstellt worden auf der Grundlage des Textes von Irmgard Wilharm:

Irmgard Wilharm: Hannoversche Kinoanfänge oder „Die Photographie in vollster Lebenstätigkeit“. In: Lichtspielträume. Kino in Hannover 1896 – 1991. Hrsg. von der Gesellschaft für Filmstudien. Hannover 1991, S. 11-22, dort auch: Literatur