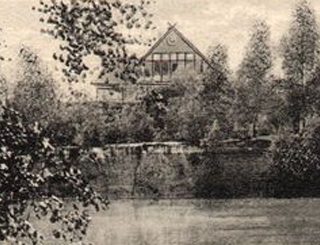

Kleingärten und Laubenkolonien

Am Rande der Mietsquartiere suchten Arbeiterfamilien auf späterem Bauland ihre Nahrungsversorgung aufzubessern. Tagsüber kamen die Frauen mit ihren Kindern zum Pflanzen und Jäten und um in der Natur und in der Gemeinschaft Erholung zu finden; die Männer erschienen nach Feierabend.