Der Heimatfilm: Sehnsucht nach Geborgenheit

Identität, Verdrängung und gesellschaftliche Funktion

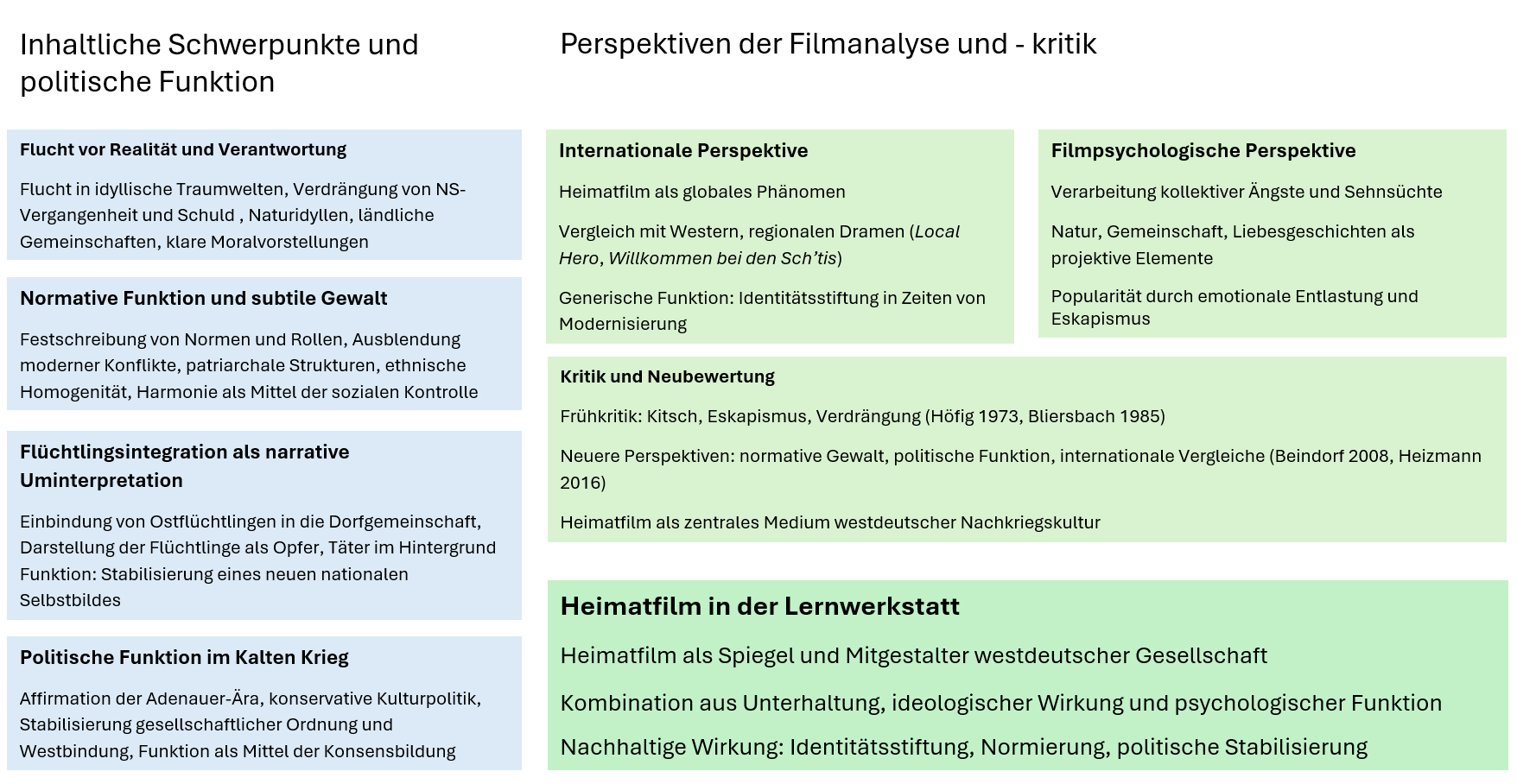

Der Heimatfilm der 1950er Jahre ist das prägendste Genre des westdeutschen Nachkriegskinos und spiegelt die gesellschaftlichen Spannungen und Bedürfnisse einer Zeit des Umbruchs wider. In der Phase des Wiederaufbaus und der Konsolidierung nach dem Zweiten Weltkrieg bot das Genre den Zuschauern eine heile Welt, in der Natur, Tradition und Gemeinschaft die zentralen Elemente bildeten. Diese idyllische Darstellung diente als Flucht vor der realen, von Krieg und Zerstörung geprägten Lebenswelt und ermöglichte zugleich eine Verarbeitung kollektiver Ängste und Traumata.

Ein zentrales Merkmal des Heimatfilms war die idealisierte Darstellung ländlicher Gemeinschaften. Konflikte wurden harmonisiert oder gänzlich ausgeblendet, und die Gesellschaftsordnung wurde durch die filmische Inszenierung konservativer Normen stabilisiert. Geschlechterrollen, soziale Hierarchien und nationale Identität wurden affirmativ vermittelt. Gleichzeitig ermöglichte das Genre eine symbolische Verarbeitung der NS-Vergangenheit, indem Schuld und Verantwortung weitgehend verdrängt wurden. Die Filme boten den Zuschauern Sicherheit und Orientierung, die in der realen Nachkriegsgesellschaft vielfach fehlten.

Ein spezielles narratives Element des Heimatfilms war die Integration von Flüchtlingen aus den ehemaligen Ostgebieten. Die Darstellung dieser Figuren als Opfer, die von der einheimischen Bevölkerung aufgenommen werden, schuf eine Uminterpretation historischer Realitäten. Dies erlaubte es der westdeutschen Gesellschaft, sich als moralisch integer und hilfsbereit darzustellen, während die Täter der Vergangenheit in abstrakte oder geografisch entfernte Kontexte verschoben wurden. Auf diese Weise leisteten die Filme einen Beitrag zur Stabilisierung des kollektiven Selbstbildes.

Der Heimatfilm hatte darüber hinaus eine politische Dimension. In der Zeit des Kalten Krieges trugen die Filme zur Festigung einer konservativen, westlich orientierten Kulturpolitik bei. Sie unterstützten die politische Stabilisierung der Bundesrepublik, indem sie ein homogenes, normiertes Bild der Gesellschaft und der Nation vermittelten. Die Idylle und Ordnung der Filmwelten spiegelten das Bestreben nach Sicherheit und Kontinuität wider, das sowohl in den politischen als auch in den gesellschaftlichen Strukturen verankert war.

Das Genre war international anschlussfähig und wurde in ähnlicher Form auch in anderen Ländern beobachtet, etwa in regionalen Dramen und Western. Der universelle Aspekt des Heimatfilms liegt in seiner Funktion als Instrument der Identitätsstiftung und emotionalen Stabilisierung in Zeiten gesellschaftlicher Transformation. Im westdeutschen Kontext erhielt der Heimatfilm jedoch eine besondere Bedeutung, da er die Verdrängung der NS-Vergangenheit und die Sicherung konservativer Werte gleichzeitig kulturell und psychologisch vermittelte.

Die Popularität des Heimatfilms erklärt sich aus dieser Kombination von Unterhaltung, emotionaler Entlastung und ideologischer Wirkung. Die Filme boten einfache Lösungen für komplexe Probleme, stabilisierten die soziale Ordnung und vermittelten ein Gefühl der Zugehörigkeit. Gleichzeitig dienten sie als Mittel der gesellschaftlichen Konsensbildung und halfen, die Unsicherheiten der Nachkriegszeit zu bewältigen.

Insgesamt lässt sich der Heimatfilm der 1950er Jahre als ein kulturelles Instrument verstehen, das Identität stiftete, Konflikte symbolisch verarbeitete und politische sowie soziale Stabilität unterstützte. Er war weit mehr als reine Unterhaltung: Er spiegelte die Bedürfnisse, Ängste und Sehnsüchte einer Gesellschaft in der Phase des Wiederaufbaus und trug wesentlich zur kulturellen Neuordnung Westdeutschlands bei.

Ausgewählte Filme in der Lernwerkstatt

Für die Lernwerkstatt ausgewählte Spielfilme

Gesellschaftsbilder und Mentalitäten in den dominierenden Filmgenres

Die verdeckten Spuren des kalten Krieges im deutschen Unterhaltungsfilm

Filmschaffende der 50er und frühen 60er Jahre

Literatur