Medienkompetenz

von GFS-Admin_2021 · Veröffentlicht · Aktualisiert

Medialitätsbewusstsein und (selbst)kritische Handhabungskompetenz

Detelf Endeward (09/2025)

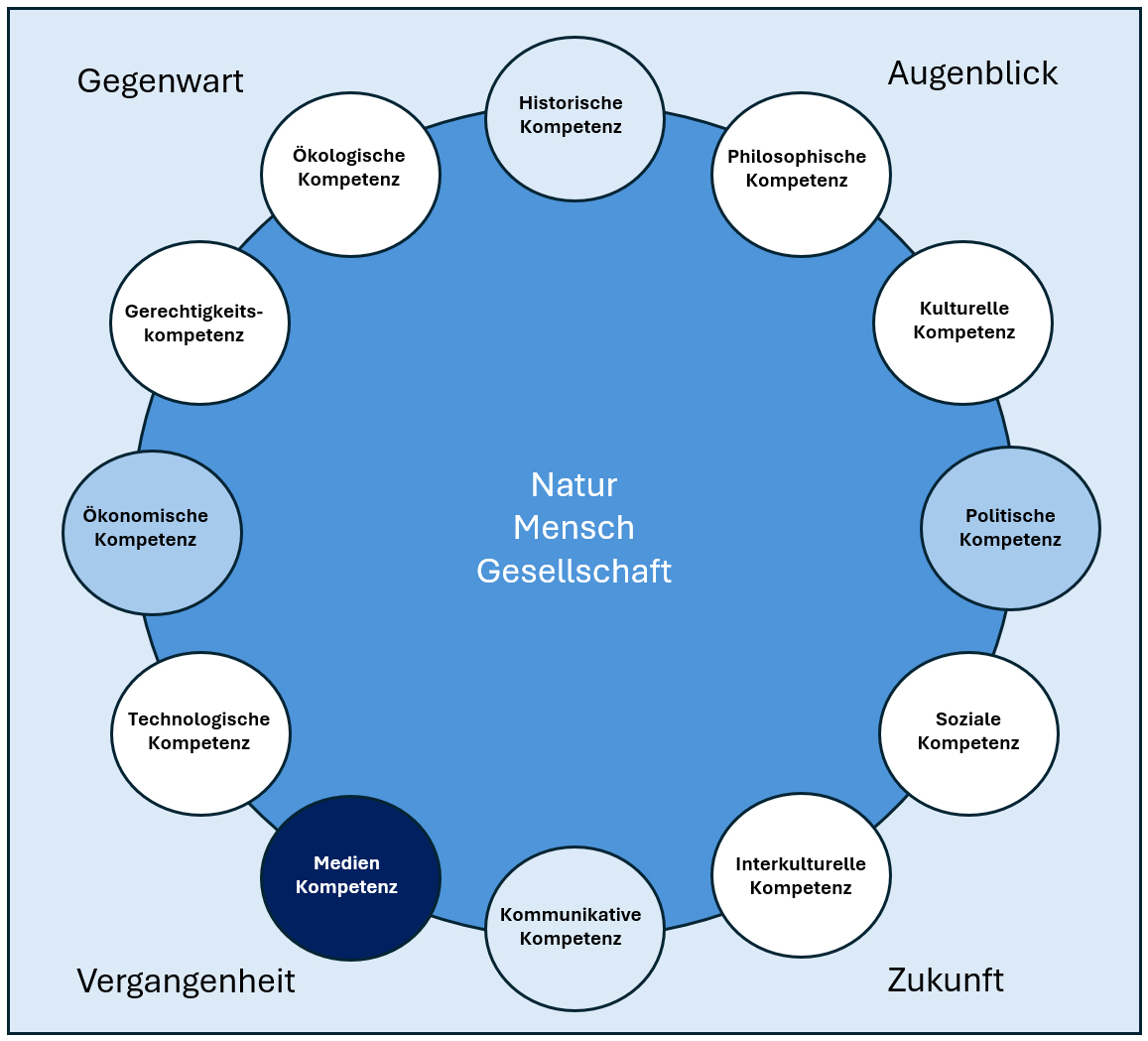

Die Beiträge zur Kompetenzdimension Medienkompetenz im Rahmen des Modells der Gesellschaftskompetenzen heben insbesondere die Bedeutung der Medienkompetenz für eine herrschaftskritische, emanzipatorische und auf gesellschaftliche Veränderungen zielende Bildung hervor. Ich knüpfe dabei an Diskussionen an, die in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts geführt wurden, in denen Medien und Kommunikation als Lernfeld betrachtet und sowohl fächerintegrative als auch disziplinenübergreifende Perspektiven angesprochen wurden – auch wenn in diesen Diskussionen die gesellschaftskritische Perspektive eher nur in Andeutungen vorhanden gewesen ist.

Relevant sind in diesem Zusammenhang besonders die Arbeiten von Wolf-Rüdiger Wagner, der Medien in ihrer Bedeutung für kulturelle und gesellschaftliche Entwicklungen untersucht hat. Dieser Ansatz hat die Entwicklung medienpädagogischer Konzepte in Niedersachsen bis in die 2010er Jahre mitgeprägt, ist dort mittlerweile aber fast verloren gegangen.

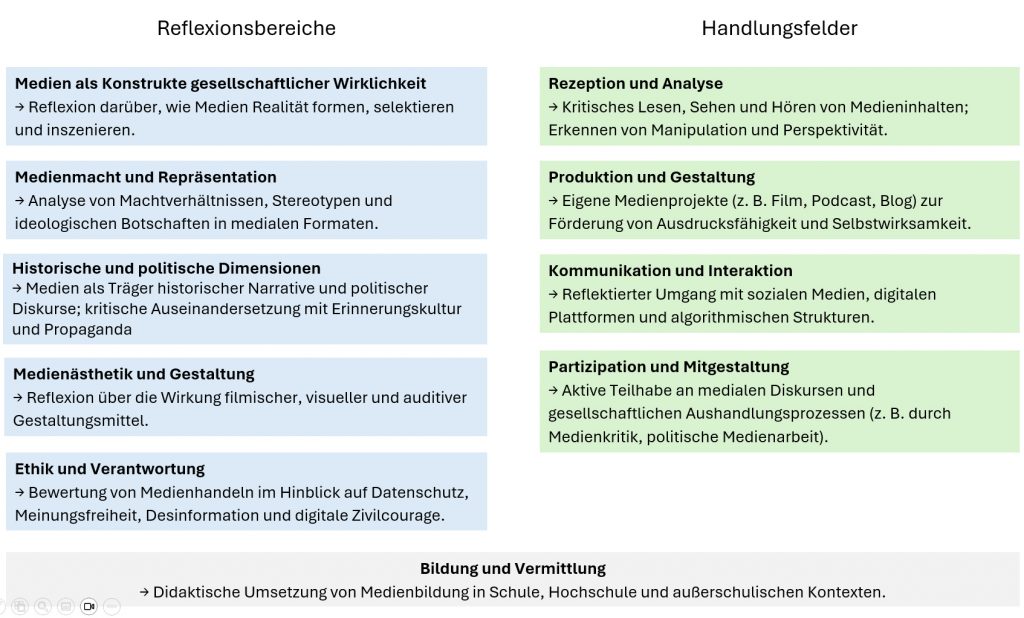

Reflexionsbereiche und Handlungsfelder der Medienkompetenz

Im Kontext des Gesellschaftskompetenzmodells umfasst Medienkompetenz nicht nur technische Fähigkeiten, sondern vor allem die Fähigkeit zur kritischen Reflexion und verantwortungsvollen Handlung in medial geprägten Lebenswelten. Die Reflexionsbereiche und Handlungsfelder lassen sich wie folgt beschreiben:

Diese Bereiche und Felder zeigen, wie Medienkompetenz im Sinne des Gesellschaftskompetenzmodells zur gesellschaftskritischen Demokratiebildung, historisch-politischen Urteilsfähigkeit und kulturellen Teilhabe beitragen kann.

In Medien materialisieren sich einerseits Konzepte zur Aneignung von Wirklichkeit, andererseits verstärkt die Medientechnik bestimmte Formen der Wirklichkeitsaneignung. Medienkompetenz muss Bewusstsein dafür schaffen, wie Medien unser „Weltbild“ prägen und unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit beeinflussen.

Medien als „Organersatz, Organentlastung und Organüberbietung“ [1] erweitern und verändern unseren Kommunikations- und Wahrnehmungshorizont

Durch die Entwicklung der Medien erweitern und verändern sich

- die individuellen und gesellschaftlichen Möglichkeiten zur Kommunikation und Aneignung von Wirklichkeit sowie

- die Prozesse der Informationserfassung, Informationsspeicherung, Informationsverarbeitung und Informationsvermittlung.

Wahrnehmung und Kommunikation ist immer mit Selektions- und Konstruktionsprozessen verbunden

Individuelle Wahrnehmung und medial vermittelte Kommunikation sind an vergleichbare Prozesse der Auswahl und Sinnzuweisung gebunden. Da diese Selektions- und Konstruktionsprozesse unvermeidlich sind, muss untersucht und erklärt werden, wie sie ablaufen und durch was sie beeinflusst werden.

Der Begriff „Medium“ ist ein „Kompaktbegriff“ [2]

Der Medienbegriff umfasst sowohl:

- den technisch-apparativen Aspekt: Geräte bzw. Systeme,

- den inhaltlichen Aspekt: die Kommunikate / Botschaften,

- die Funktion im kommunikativen und gesellschaftlichen Kontext

(Massenmedien, Unterrichtsmedien usw.) [3]

Medien als „Denkwerkzeuge“

Für die aktive Bearbeitung, Kategorisierung, Veränderung und Bearbeitung von Wissen ist man bei komplexeren Prozessen auf Medien angewiesen. Der Computer bietet (Denk-) Werkzeuge für den handelnden Wissenserwerb:

- um Informationen zu sammeln und zu strukturieren,

- Zusammenhänge zu erarbeiten,

- Sachverhalte zu veranschaulichen,

- Sachverhalte anderen zu vermitteln,

- kognitive Prozesse, das Bilden mentaler Modelle, das Aushandeln von Bedeutung zu unterstützen.

Zeitgemäße Lese- und Schreibkompetenz ist Medien-Lese- und Medien-Schreib-Kompetenz

„Informationen suchen, verarbeiten und in einen Zusammenhang stellen – das ist modernes Lesen, wie es die Pisa-Studie definiert.“ [4] Knapp 40% der Aufgaben im PISA-Test bezogen sich auf nicht-kontinuierliche Texte. Mit dieser Öffnung des Textbegriffs wird der medialen Realität Rechnung getragen. Bei Sach- und Gebrauchstexten handelt es sich meistens um eine Mischung unterschiedlichster Textsorten. Fotografien, Schaubilder, Tabellen, Diagramme, Karten usw. sind notwendiger Bestandteil von Sach- und Gebrauchstexten – und dies nicht erst seitdem es Computer und Internet gibt.

Zum Beispiel „Wissensbilder“

Der Umgang mit visueller Information wird gesellschaftlich immer wichtiger: „Die Graphik ist die abgekürzte Form eines Arguments. Sie spart Platz und Worte. Statt langer Zahlenreihen, Tabellen, sehen wir ein Muster, das sofort lesbar ist. Wir werden entlastet von der Notwendigkeit, die Details zur Kenntnis zu nehmen, und haben z. B. in einer Kurve raschen Zugriff auf die signifikanten Daten. Das graphische Bild erlaubt die Zusammenschau.“ [5]

Ob Infrarotaufnahmen, Radarkarten oder Computertomographie, überall begegnen uns inzwischen digital generierte Bilder, die einen völlig anderen Status als eine herkömmliche Fotografie haben. Mit diesen „errechneten“ Bildern wird gesellschaftlich argumentiert, ob es um Waldsterben, Klimaveränderung oder die Bedeutung des Denkens mit der „linken Hirnhälfte“ geht.

Medienkompetenz als integraler Bestandteil von Allgemeinbildung

Medien haben in allen Lebensbereichen Einfluss auf

- Auswahl von, Zugang zu und Verfügung über Informationen

- Vorstellungen von Welt

- Wahrnehmungs- und Erfahrungsweisen

- Ablauf und Inhalt von Kommunikationsprozessen

- Verhaltensmuster und Einstellungen

- Organisation von Gesellschaft

Zum Allgemeinbildungsauftrag von Schule gehört es daher, Bewusstsein dafür zu schaffen, wie Medien unser „Weltbild“ prägen und unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit beeinflussen.

Medien werden zum Gegenstand von Allgemeinbildung, weil sie mehr als „Mittler“ sind

„In der Vielfalt medienbezogenen Forschens kristallisiert sich ein gemeinsamer Nenner heraus: Es ist dies die Überzeugung, dass Medien nicht nur der Übermittlung von Botschaften dienen, vielmehr am Gehalt der Botschaften – irgendwie – selbst beteiligt sein müssen. Denn nur soweit Medien überhaupt eine Sinn miterzeugende und nicht bloß eine Sinn transportierende Kraft zugesprochen wird, entpuppen sie sich als interessante Gegenstände geistes- und kulturwissenschaftlicher Arbeit.“ [6]

Die Unterschiede zwischen Medien produktiv nutzen

Aus den Unterschieden zwischen unmittelbarer Wahrnehmung und medial vermittelter Wahrnehmung bzw. zwischen den einzelnen Medien ergeben sich keine Defizite, sondern spezifische Leistungsvorteile der einzelnen Medien.

Medien erweitern unseren Zugang zur Welt, indem sie ihn verändern. Wer die produktive Differenz zwischen den Medien entdeckt hat, kann die Möglichkeiten einer ausdifferenzierten Medienlandschaft kompetent nutzen. Schule muss hierfür Handlungs-, Erfahrungs- und Spielräume schaffen.

Medien sind Texte – Texte sind Medien

Ein Text im Sinne eines erweiterten Textbegriffs ist jede zeichenhafte und bedeutungstragende Äußerung sprachlicher und nicht sprachlicher Art. Dies bedeutet, dass der erweiterte Textbegriff mit dem inhaltlichen Aspekt des Begriffs „Medium“, den man auch als Kommunikat oder Botschaft bezeichnen kann, zusammenfällt.

Das Erstellen von Texten, ihre Speicherung, Vermittlung, Rezeption und Bearbeitung ist an Medienkompetenz als Kulturwerkzeug gebunden.

Fächerintegrative Medienbildung

Da in allen Unterrichtsfächern mit Medien bzw. Texten im Sinne des erweiterten Textbegriffs gearbeitet wird, ist hier der Ort für eine fächerintegrative Medienbildung. Der Beitrag der einzelnen Fächer erschließt sich über Fragen wie:

- Welche Medien / Textsorten spielen eine Rolle für die Informationsgewinnung und

Informationsvermittlung innerhalb des Faches? - Welche Rolle spielen diese Textsorten im Medienalltag von Kindern und Jugendlichen?

- Welche Rolle spielen diese Textsorten in der gesellschaftlichen Realität?

Medienbildung und Allgemeinbildung

Massen- und Unterhaltungsmedien zählen in modernen Gesellschaft zu den wichtigen Materiallieferanten für die Konstruktion von Weltbildern und Lebensentwürfen. Von daher gehört es zur Aufgabe von Schule, die Kompetenz zu vermitteln, sich mit diesen „Materialangeboten“ reflektierend und kritisch auseinander zu setzen.

Die ausschließliche Konzentration auf Massenmedien und den Medienkonsum im Unterhaltungs- und Freizeitbereich wird jedoch der gesellschaftlichen Realität nicht gerecht. Die Vermittlung von Medienkompetenz wird erst dann als integraler Bestandteil von Allgemeinbildung akzeptiert werden, wenn es gelingt, den Blick für die Medien als kulturrelevante und kulturverändernde Instanzen in allen gesellschaftlichen Bereichen zu öffnen.

Für Walter Benjamin war es nicht entscheidbar, durch was der Film mehr fesselt: „durch seinen artistischen Wert oder durch seine wissenschaftlichen Verwertbarkeit.“ [7] Erst aus einer solchen umfassenden Perspektive ergibt sich die Bedeutung von Medienkompetenz im Kontext von Schule und Allgemeinbildung.

Anmerkungen

[1] Gehlen Arnold: Anthropologische und sozialpsychologische Untersuchungen, Reinbek 1986, S. 95

[2] Die Bezeichnung „Kompaktbegriff“ findet man bei Siegfried J. Schmidt: Was heißt „Wirklichkeitskonstruktion“?, in: Baum, Achim / Schmidt, Siegfried J., Fakten und Fiktionen. Über den Umgang mit Medienwirklichkeiten, Konstanz 2002, S. 27

[3] Gesellschaft für Informatik (GI) e.V. (Hrsg.): Informatische Bildung und Medienerziehung. Empfehlung der Gesellschaft für Informatik e.V., erarbeitet von einem Arbeitskreis des Fachausschusses 7.3 „Informatische Bildung in Schulen“, Beilage zu LOG IN 19 (1999) Heft 6, S. II

[4] Kirbach, Roland / Spiewak, Martin: Das gestörte Kollegium, in: DIE ZEIT Nr. 49 / 2002, S. 14

[5] Pörksen, Uwe: Weltmarkt der Bilder. Eine Philosophie der Visiotype, Stuttgart 1997, S.186

[6] Krämer, Sybille: Das Medium als Spur und als Apparat, in: Krämer, Sybille (Hrsg.): Medien – Computer – Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und Neue Medien, Frankfurt am Main 1998, S. 74

[7] Benjamin Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit, in: ders. Illuminationen. Ausgewählte Schriften I, Frankfurt am Main 1977, S. 161

Diese Thesen sind ausgeführt in: Wagner, Wolf-Rüdiger (2004); Medienkometenz revisited. Medien als Werkzeuge der Weltaneignung: ein pädagogisches Programm. München 2004 (siehe auch: medienkompetenzrevisited.com

Die von der OECD durchgeführten internationalen Vergleichsuntersuchungen zur Qualität der Bildungssysteme haben in Deutschland eine Diskussion angestoßen, in der die Festlegung von Bildungsstandards eine zentrale Rolle spielt. Aus Sicht der Kultusministerkonferenz (KMK) sind „Bildungsstandards“ zum Markenzeichen für die Qualitätsentwicklung im Schulwesen geworden (KMK 2004, S. 11).

Dies läuft darauf hinaus, dass pädagogischen Handlungsfeldern, deren Bedeutung nicht durch das Markenzeichen „Bildungsstandards“ ausgewiesen ist, weniger Bedeutung zugemessen werden wird. Von daher macht es Sinn, die Frage nach der Notwendigkeit von Bildungsstandards für die Medienbildung zu stellen. Dieser Frage kann man sich auf zwei Wegen annähern, pragmatisch oder grundsätzlich. Wobei sich diese Wege nicht gegenseitig ausschließen, sonder eher sinnvoll ergänzen.

1. Zur Annäherung aus einer pragmatischen Sicht

Aus einer pragmatischen Sicht liegt es nahe, sich die an den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz zu orientieren. Nach diesen Beschlüssen sollen auf der Ebene der KMK keine Bildungsstandards für Medienbildung entwickelt werden. Dies bedeutet aber nicht, dass man sich im Zusammenhang mit den Bildungsstandards mit dem Thema Medienbildung nicht weiter beschäftigen müsste.

Vielmehr lassen sich in den vorliegenden Bildungsstandards für Deutsch, die erste Fremdsprache und die Naturwissenschaften Biologie, Physik und Chemie Teilbereiche identifizieren, die der Medienbildung zugeordnet werden müssen. Weitere Anforderungen an die Vermittlung von Medienkompetenz ergeben sich aus den Abschlussprüfungen (Hauptschule, Abitur), die in Verbindung mit den Bildungsstandards zu sehen sind.

Eine Erweiterung findet die pragmatische Annäherung an das Thema „Medienbildung und Kompetenzdimensionen“ über die vorliegenden Bildungsstandards hinaus durch die Einbeziehung der „Methodenkompetenz. Methoden als systematische Verfahren zur Bewältigung von Aufgaben sind immer an eine mediale Basis gebunden. Damit schließt Methodenkompetenz immer entsprechende Medienkompetenz ein bzw. setzt diese voraus.

In diesem Sinn heißt es im Kerncurriculum Politik: „In der Auseinandersetzung mit Medien eröffnen sich den Schülerinnen und Schülern erweiterte Möglichkeiten der Wahrnehmung, des Verstehens und Gestaltens. Für den handelnden Wissenserwerb sind Medien daher selbstverständlicher Bestandteil des Unterrichts. Sie unterstützen die individuelle und aktive Wissensaneignung und fördern selbstgesteuertes, kooperatives und kreatives Lernen. Medien, insbesondere die digitalen Medien, sind wichtiges Element zur Erlangung übergreifender Methodenkompetenz. Sie dienen Schülerinnen und Schülern dazu, sich Informationen zu beschaffen, zu interpretieren und kritisch zu bewerten und fördern die Fähigkeit, Aufgaben und Problemstellungen selbstständig und lösungsorientiert zu bearbeiten.“ (S. 7)

Für die pragmatische Annäherung an das Thema Medienbildung über die vorliegenden Bildungsstandards und den damit verbundenen Abschlussprüfungen sowie den Auflagen zur Entwicklung von Konzepten zur Vermittlung von Methodenkompetenz spricht, dass hier zum einen bereits Standards und Kompetenzen definiert sind und in diesen Bereichen in den Schulen ein konkreter Beratungsbedarf besteht.

2. Grundsätzliche Annäherung

Nach dem bildungstheoretischen Ansatz der OECD handelt es sich dann um Schlüsselkompe-tenzen, wenn diese Kompetenzen für ein erfolgreiches Leben und eine gut funktionierende Gesellschaft notwendig sind (OECD). In Übereinstimmung mit diesem Ansatz lässt sich Medienkompetenz als Gesamtheit der Fähigkeiten und Fertigkeiten verstehen, über die ein gesellschaftlich handlungsfähiges Subjekt verfügen sollte (vgl. HURRELMANN 2002).

Unabhängig davon, ob man Begriffe wie Medien-, Informations- oder Wissensgesellschaft zur Bezeichnung der aktuellen Gesellschaft und ihrer Entwicklungstendenzen für zutreffend hält oder nicht, dürfte es unbestritten sein, dass gesellschaftliche Handlungsfähigkeit in einen viel höheren Maße als früher Medienkompetenz voraussetzt.

Pragmatische Konzepte der Medienbildung, die sich nur über die vorliegenden Bildungsstandards und den Auftrag zur Vermittlung von Methodenkompetenz definieren, decken ganz offensichtlich nur einen Teilbereich der für gesellschaftliche Handlungsfähigkeit erforderlichen Kompetenzen ab. Daher ist es erforderlich Standards und Kompetenzmodelle für Medienbildung zu entwickeln, die den Anforderungen an gesellschaftliche Handlungsfähigkeit gerecht werden.

Aus der Festlegung, Medienkompetenz als Gesamtheit der Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verstehen, über die ein gesellschaftlich handlungsfähiges Subjekt verfügen sollte, lässt sich zwar nicht unmittelbar ableiten, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten hierzu zu zählen sind, aber über die Anwendung dieses Kriteriums lassen sich zumindest Prioritäten bestimmen und Schwerpunkte festlegen. Nicht alles, was es über Medien zu wissen gibt, genügt diesem Kriterium. Die bisherigen medienpädagogische Themen und Inhalte können nicht ungeprüft zur Grundlage für Entwicklung von Bildungsstandards herangezogen werden. Mit Blick auf die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit wird dem kompetenten Umgang mit den Informations- und Kommunikationstechnologien eine höhere Priorität einzuräumen sein als manchem klassischen medienpädagogischen Thema. Das der Bezug auf die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit durchaus Auswahlkriterien liefern kann, zeigt sich, wenn man sich deutlich macht, dass Medienbildung vorbereiten muss, „auf den medialen Umgang … in der Rolle als Partizipierender an der Informationsgesellschaft (in Belangen der Ausbildung und beruflichen Tätigkeit), in der Rolle als Konsument in der Freizeitgesellschaft und insbesondere auch in der Rolle als Bürgerin/Bürger in der Demokratie.“ (DOELKER 1998, S. )

Die Unterscheidung der verschiedenen Rollen, die der Einzelne in der Gesellschaft übernehmen muss, erleichtert einerseits den Diskussionsprozess über die notwendigen Kompetenzen, andererseits verweist diese Ausdifferenzierung gleichzeitig auf ein grundsätzliche Problem: „Als gesellschaftliche Querschnittskompetenz für alle Zielgruppen und alle Zusammenhänge ist Medienkompetenz… nicht sinnvoll zu operationalisieren. Die Vielfalt und Vielzahl unterschiedlicher sozialer Praktiken der Mediennutzung erschwert es, von der Medienkompetenz zu sprechen.“ (GAPSKI 2006, S. 26f.)

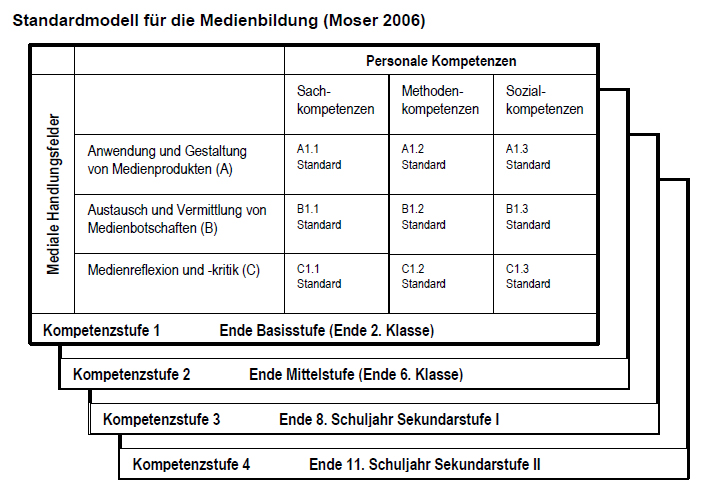

Unabhängig von diesen Überlegungen muss sich die Entwicklung von Bildungsstandards für Medienbildung an den Kriterien orientieren, die für Bildungsstandards allgemein gilt.

3. Anforderungen an die Beschreibung von Bildungsstandards und Kompetenzen

Bildungsstandards benennen die Kompetenzen, welche die Schule ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln muss, damit zentrale Bildungsziele erreicht werden, und legen fest, welche Kompetenzen die Jugendlichen bis zu einer bestimmen Jahrgangsstufe erworben haben sollen. Die Kompetenzen werden so konkret beschrieben, dass sie in Aufgabenstellungen umgesetzt und prinzipiell mit Hilfe von Testverfahren erfasst werden können (vgl. KLIEME 2004, S. 631)

Unter Kompetenzen versteht man die kognitive Fähigkeiten, Einstellungen und Verhaltensweisen, die zur Bewältigung komplexer Anforderungen befähigen. Die Kompetenzen müssen dabei so konkret beschrieben werden, dass sie in Aufgabenstellungen umgesetzt und prinzipiell mit Hilfe von Testverfahren erfasst werden können. Kompetenzen basieren auf einer Anforderungsanalyse von Aufgaben. Erforderlich ist:

• die Beschreibung der Kompetenzen

• die Festlegungen von Kompetenzniveaus

• die Angabe von Indikatoren für die Erreichung der Kompetenzen

Medienpädagogische Konzepte und die medienpädagogischen Praxis orientierte und orientiert sich zumeist an Medientechniken bzw. Mediengattungen. Kompetenzmodelle müssen demgegenüber medienübergreifend und entwicklungsoffen konzipiert werden.

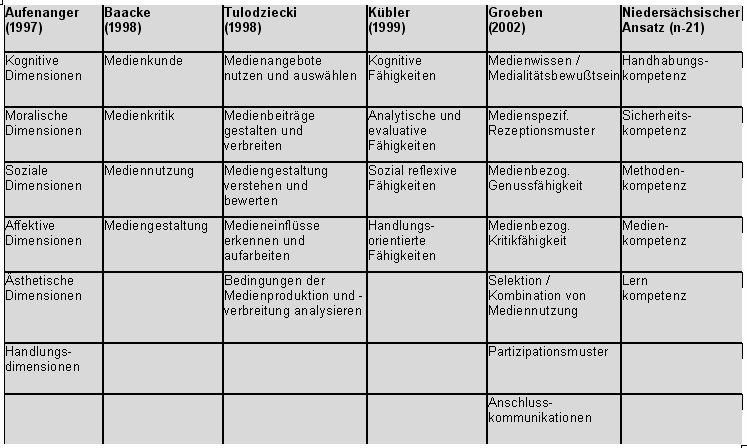

Der Kompetenzbegriff, von dem in den Bildungsstandards ausgegangen wird, unterscheidet sich grundlegend von dem in der Medienpädagogik bisher gebräuchlichen Kompetenzbegriff, wie er von Dieter Baacke in die medienpädagogische Diskussion eingeführt wurde. Mit Bezug auf das von Noam Chomsky entwickelte Konzept der Sprachkompetenz, ist der Mensch für Baacke ein kommunikativ-kompetentes Lebewesen. Medienkompetenz als die Fähigkeit, Medien für das Kommunikations- und Handlungsrepertoire aktiv einzusetzen, ist eine Teildimension einer übergreifenden Handlungs- und Kommunikationskompetenz. Mit diesem Kompetenzbegriff ist die Vorstellung von der Erziehbarkeit und Bildbarkeit des Menschen verbunden – und nach Baacke die Verpflichtung die Entfaltung der kommunikativen Kompetenz zu ermöglichen (Baacke 1996)

Es besteht die Gefahr, dass man durch die undifferenzierte Verwendung des Kompetenzbegriffs, diese Unterschiede im Bedeutungsgehalt und der pädagogischen Aufladung verwischt. Wer im Kontext der Bildungsstandards von Kompetenz und Medienkompetenz spricht, spricht nicht von Medienkompetenz, wie sie im Anschluss an Baacke das theoretische Fundament der (handlungsorientierten) Medienpädagogik bildete.

Die vorliegenden Modelle, in den Dimensionen bzw. Handlungsfelder der Medienbildung beschrieben werden, sind nützlich, es handelt sich dabei aber nicht um Kompetenzmodelle.

Soweit Kompetenzmodelle vorliegen, beziehen sich diese vorwiegend auf den Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. Auch wenn durch die Digitalisierung die Unterscheidung zwischen analogen und digitalen Medien immer mehr an Bedeutung verliert, muss geprüft werden, inwieweit die IT-Kompetenzmodelle so formuliert sind, dass durch sie eine umfassende gesellschaftliche Handlungsfähigkeit in der Informations- und Mediengesellschaft gewährleistet wird. Orientierungshilfen für die Entwicklung eines Kompetenzmodells bieten folgende Entwürfe:

• Heinz Moser: Standards für die Medienbildung (erscheint in „Computer+Unterricht, Heft 63/2006, S. 16 – 18; S. 49 – 55

• ICT-Knowledge – Zürich

http://www.kbl.unizh.ch/seiten/TYICT/TYICTK_inkuerze.html

• Informationstechnische Grundbildung – Baden-Württemberg

http://www.bildung-staerkt-menschen.de/service/downloads/Bildungsstandards/Gym/Gym_ITG_bs.pdf/view?searchterm=informationstechnische%20Grundbildung

http://www.kultusministerium.baden-wuerttemberg.de/extsites/Hauptschule-BW/bildungsplan/downloads/powerpoint_bp/informationstechnische-Grundbildung.PDF

• M.A.U.S. – Medienoffensive im Rahmen der Brandenburgischen Informationsstrategie – BIS 2006, S. 35

• National Educational Technology Standards for Students – http://cnets.iste.org/students/pdf/netss.pdf

• National Curriculum in Action – Information and communication technology http://www.ncaction.org.uk/subjects/ict/levels.htm

4. Von den Kompetenzanforderungen der Bildungsstandards zu Bausteine für ein Kompetenzmodell Medienbildung

Die Argumente für eine grundsätzliche bzw. pragmatische Annäherung an das Thema „Medienbildung und Kompetenzmodell lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Argumente für die Arbeit an Standards und Kompetenzmodellen für die Medienbildung

• Die vorliegenden Bildungsstandards erfordern eine fächerübergreifende Systematisierung der medienspezifischen Kompetenzen.

• Medienkompetenz als Bedingung für gesellschaftliche Handlungsfähigkeit ist mehr als Methodenkompetenz.

Bildungsstandards sind zum Markenzeichen für die Qualitätsentwicklung im Schulwesen geworden.

• Abkopplung vom Modell der Outputsteuerung durch Bildungsstandards führt zu Bedeutungsverlust des jeweiligen pädagogischen Handlungsfeldes.

Argumente für den pragmatischen Ansatz

• In den Schulen besteht Beratungsbedarf für die Umsetzung der in den Bildungsstandards benannten medienspezifischen Kompetenzen.

• Methoden- und Medienkompetenz sind eine zentrale Voraussetzung für eine veränderte Lernkultur.

• Der den Bildungsstandards zugrunde liegende erweiterte Textbegriff erfordert eine fächer-integrative Medienbildung.

• Die in Teilbereiche der Bildungsstandards formulierten Anforderungen an Medien-kompetenz sind wichtige Baustein für ein umfassendes Konzept der Medienbildung.

Um auf aktuellen Beratungs- und Unterstützungsbedarf der Schule antworten zu können, bietet es sich an, die in den vorliegenden Bildungsstandards enthaltenen Anforderungen an Medien-kompetenz zum Ausgangspunkt für die Entwicklung von Bausteinen für ein Kompetenzmodell Medienbildung zu nützen. Dies bietet sich auch deshalb an, weil es Sinn macht, fächerübergreifende Konzepte für die Anforderungen an Medienkompetenz, wie sie sich aus den Bildungsstandards für die einzelnen Fächer ergeben, zu entwickeln. Dies gilt ebenso für den mit Medienkompetenz eng verbundenen Bereich der Methodenkompetenz.

Mit einem derartigen pragmatische Mindestkonzept zur Medienbildung hätte man gleichzeitig erste Bausteine für ein Kompetenzmodell Medienbildung entwickelt, da sich letztlich die fächerspezifi-schen Anforderungen an Medienkompetenz, wie sie in den Bildungsstandards formuliert sind, auch in einem aus der Perspektive der Medienbildung entwickelten Kompetenzmodell wieder finden müssen. „Material“ für derartige Bausteine finden sich in mehreren Bereichen der Bildungsstandards.

(…)

Dieses sich aus den Bildungsstandards ergebende Programm für Medienbildung abzuarbeiten, wäre ein Vorhaben, welches aufgrund des Beratungs- und Unterstützungsbedarfs in den Schulen mit Vorrang angegangen werden sollte.

Literatur

Baacke, Dieter: Medienkompetenz – Begrifflichkeit und sozialer Wandel, in von Rein, Antje (Hrsg.): Medienkompetenz als Schlüsselbegriff. Bad Heilbrunn 1996, S. 112-124

Doelker, Christian: Bild-Wort-Beziehungen in Print-Gesamttexten, in: Marci-Boehncke, Gudrun; Rath, Matthias (Hrsg.): BildTextZeichen lesen. Intermedialität im didaktischen Diskurs, München 2006, S. 27 – 38

Doelker, Christian: Internet oder das allmähliche Verschwinden der Schule, in: Journal für Schulentwicklung, Heft 1/1998, S.63 – 68

Doelker, Christian: Kulturtechnik Fernsehen – Analyse eines Mediums, Stuttgart 1991

Gapski, Harald: Medienkompetenzen messen?, in: Harald Gapski (Hrsg.): Medienkompetenzen messen? Verfahren und Reflexionen zur Erfassung von Schlüsselkompetenzen, Düsseldorf und München 2006, S.13 – 27 –

Hurrelmann, Bettina: Medienkompetenz. Geschichtliche Entwicklung, dimensionale Struktur, gesellschaftliche Einbettung, in: Norbert Groeben, Bettina Hurrelemann (Hrsg.) Medienkompetenz, Dimensionen, Funktionen, Weinheim und München 2002, S. 301 – 314z

Kerncurriculum für das Gymnasium – Schuljahrgänge 5 -10 – Deutsch, Hannover 2006, S. 7 – http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/kc_hs_deutsch_nib.pdf

Kerncurriculum für das Gymnasium, Schuljahrgänge 5 – 10: Politik, hrsg. vom Niedersächsischen Kultusministerium, Hannover 2006

Klieme, Eckhard: Begründung, Implementation und Wirkung von Bildungsstandards. Aktuelle Diskussionslinien und empirische Befunde, in: Zeitschrift für Pädagogik, 50 (2004) 5, S. 625-634

OECD: Definition und Auswahl von Schlüsselkompetenzen – Zusammenfassung – www.oecd.org/edu/statistics/deseco

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland: Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz – Erläuterungen zur Konzeption und Entwicklung – – http://www.kmk.org/schul/Bildungsstandards/Argumentationspapier308KMK.pdf

Weinrich, Harald: Textgrammatik der deutschen Sprache, Mannheim 1993

Medienkompetenz

Medialitätsbewusstsein und Handhabungskompetenz

Medien als Werkzeuge der Weltaneignung

(Selbst)kritische Handhabungskompetenz

Bedeutung für kulturelle und gesellschaftliche Entwicklungen

Bezüge zu den übrigen Kompetenzdimensionen

Medienpädagogik und Fachdidaktik – Der Fall Geschichte

Medienkompetenz und „digitale Bildung“

Bedeutung der Filmbildung für die Medienkomeptenzentwicklung

Medienkompetenz im Kontext des Gesellschaftskompetenzmodells

Medienkompetenz im Kontext des Gesellschaftskompetenzmodells umfasst die Fähigkeit, Medieninhalte kritisch zu analysieren, ihre gesellschaftliche Wirkung zu reflektieren und verantwortungsvoll mit ihnen umzugehen. Sie verbindet historisches Denken mit globalem Lernen und fördert die Einsicht, dass Medien Realität nicht nur abbilden, sondern konstruieren. Lernende sollen erkennen, wie mediale Darstellungen Machtverhältnisse beeinflussen, Debatten steuern und gesellschaftliche Entwicklungen mitgestalten. Medienkompetenz bedeutet daher nicht nur technische Fertigkeit, sondern auch ethische Urteilsfähigkeit, politische Sensibilität und die Fähigkeit zur kritischen Technologiefolgenabschätzung. Sie stärkt die Handlungsfähigkeit in komplexen, medial geprägten Lebenswelten und ist zentral für die Entwicklung eines reflektierten Medialitätsbewusstseins.