Ökonomische Kompetenz

Bild: Pixabay

Bild: Pixabay

Ökonomie: Ein gesellschaftliches Projekt

Detlef Endeward (08/2025)

Grundgedanke dieser Überlegungen ist: Ökonomische Gesetze sind keine Naturgesetze, sondern Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse und Ideologien. Wirtschaftliches Handeln ist demzufolge nicht naturgegeben, sondern geprägt durch Macht- und Herrschaftsinteressen.

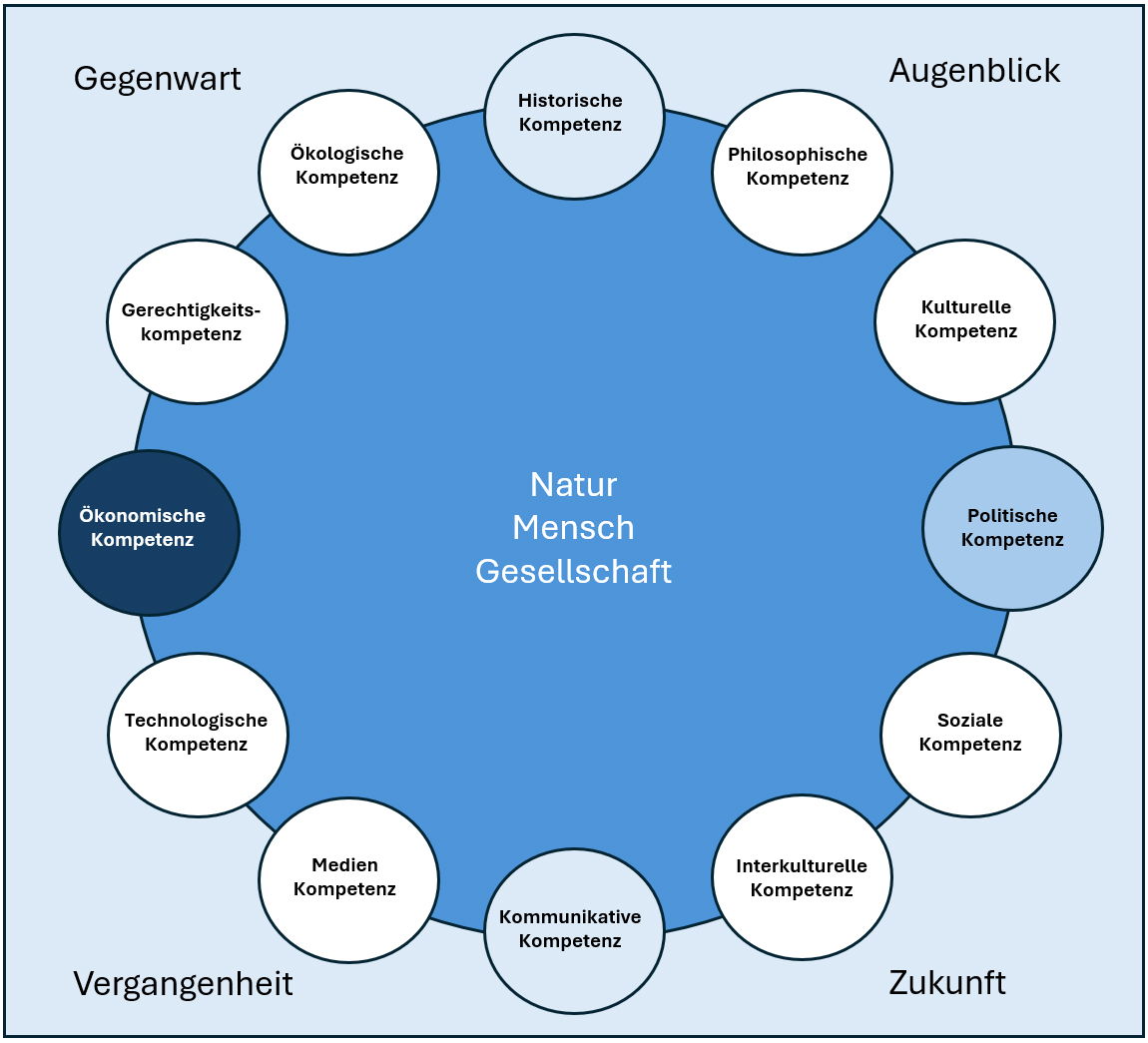

Wenn Ökonomie die materielle Grundlage für gesellschaftliches Leben ist, beduetet dies, dass es von existenzieller Bedeutung ist, wie die Ökonomie einer Gesellschaft verfasst ist, wer welchen Einfluss auf ökonomische Entwicklung hat. Demokratie, d.h. Partizipation muss sich auch auf die Sphäre der Ökonomie beziehen, sonst kann sich eine Gesellschaft nicht demokratisch nennen. Ein vertieftes Verständnis für gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge erfordert es, politische und ökonomische Aspekte verknüpft zu denken. Das bedeutet, das ökonomische Kompetenz und politische Kompetenz die Basiskompetenzen im Modells darstellen.

Ökonomisches Lernen beinhalte zwei Perspektiven und eine konkrete Utopie:

Wirtschaftsordnungskompetenz

Auf der strukturellen Ebene muss ökonomisches Lernen dazu beitragen, die Funktionslogik des ökonomischen Systems zu begreifen. Das beinhaltet die Fähigkeit, ökonomische Strukturen, Machtverhältnisse und institutionelle Rahmenbedingungen zu verstehen und kritisch einzuordnen.

Handlungskompetenz im Wirtschaftlichen

Das beinhaltet die praktische Fähigkeit, ökonomische Zusammenhänge auf die eigene Lebenswelt zu beziehen und reflektierte Entscheidungen zu treffen.

Alternativen entwickleln

Diese doppelte Persspektive schließt die Kritik an der herrschenden marktzentrierten Ökonomie als ideologisch verzerrt ein und stellt die Forderung nach einer alternativen, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsweise auf. Ökonomische Kompetenz bedeutet hier, zwischen konkurrierenden Logiken zu unterscheiden und gesellschaftliche Reformen aktiv mitzugestalten

Das Kompetenzmodell von Oskar Negt

Philosophische Kompetenz

Werturteilsbildung und Reflexionsfähigkeit

Kulturelle Kompetenz

Ästhetisches Bewusstsein und Kreativität

Poltische Kompetenz/Demokratiekompetenz

Rechtsbewusstsein und Partizipationsfähigkeit

Soziale Kompetenz/Identitätskompetenz

Identitätsbewusstsein und authentische Handlungsfähigkeit

Interkulturelle Kompetenz

Kommunikative Kompetenz

Medienkompetenz

Mediealitätsbewusstsein und (selbst)kritische Handhabungskompetenz

Technologische Kompetenz

- Solidarische Ökonomie

Gerechtigkeitskompetenz

Sensibilität für Enteignungserfahrungen und Wahrnehmungsfähigkeit von Ungerechtigkeit

Ökologische Kompetenz

Nachhaltigkeitsbewusstsein und poltisches Engagement

Historische Kompetenz

Geschichtsbewusstsein und Utopiefähigkeit

Ein Bildungskonzept der Komplexitätsfähigkeit

Gesamtsicht auf die Dimensionen

Die Lernwerkstatt im Konzept der Gesellschaftskompetenzen

Literatur

Ökonomische Kompetenz im Kontext des Gesellschaftskompetenzmodells

Ökonomische Kompetenz im Kontext des Gesellschaftskompetenzmodells bedeutet, wirtschaftliche Zusammenhänge als gesellschaftlich geprägte Prozesse zu verstehen. Sie basiert auf der Erkenntnis, dass ökonomische Regeln keine Naturgesetze sind, sondern Ausdruck von Machtverhältnissen und Ideologien. Ziel ist es, die Funktionslogik des Wirtschaftssystems zu durchdringen und ökonomische Entwicklungen kritisch zu reflektieren. Demokratische Teilhabe muss auch die ökonomische Sphäre umfassen. Ökonomisches Lernen fördert die Fähigkeit, wirtschaftliche Entscheidungen in Bezug zur eigenen Lebenswelt zu setzen und politische sowie ökonomische Aspekte verknüpft zu denken