Zum kapitalistischen Krisenzyklus

Dynamik, Widersprüche und Erklärungsansätze

Detlef Endeward (06/2025)

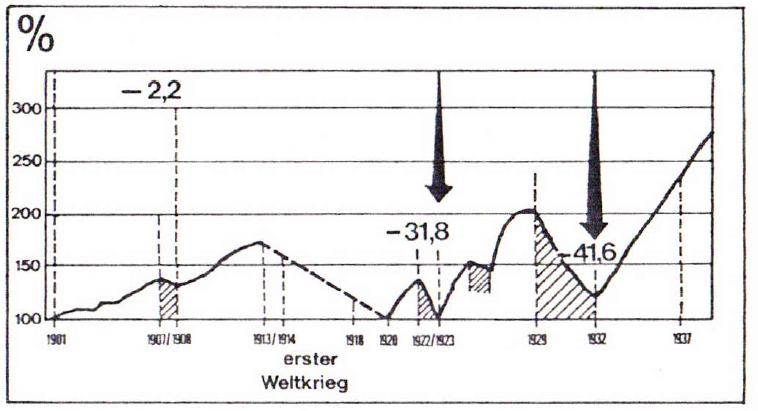

Wirtschaftliche Krisen sind im Kapitalismus keine Ausnahmen, sondern strukturelle Bestandteile seiner Entwicklung. Der Krisenzyklus kann als eine periodisch wiederkehrende Überproduktionskrise, die aus dem inneren Widerspruch zwischen Produktionssteigerung und begrenzter Kaufkraft resultiert, beschrieben werden. Unternehmen streben nach Gewinnmaximierung durch Ausweitung der Produktion und Senkung der Löhne – doch genau diese Löhne bilden die Nachfragebasis für die produzierten Waren. Der Widerspruch zwischen Produktionskapazität und zahlungsfähiger Nachfrage führt regelmäßig zu Absatzstockungen, Entlassungen und Investitionsrückgang – eine Abwärtsspirale setzt ein.

Der Krixenzyklus

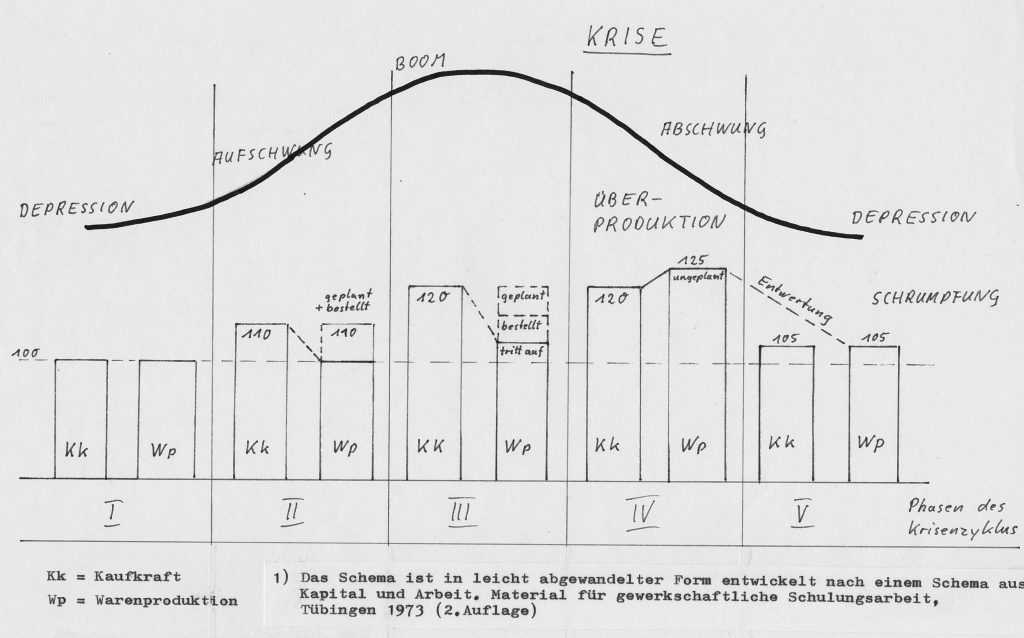

Die ökonomischen Krisen sind gekennzeichnet durch einen Überschuss an Waren; diese Phasen der Überproduktion im Verhältnis zur vorhandenen Nachfrage stellen sich periodisch immer wieder ein. Ihre Ursachen liegen im Wirtschaftssystem selbst.

Die Produktion ist Warenproduktion, d.h. Produktion von Wertgegenständen, die am Markt mit Gewinn verkauft werden sollen. Aus dieser Grundbedingung wirtschaftlichen Handelns folgt die Tendenz der einzelnen Unternehmen, das Warenangebot auf den Märkten stets höchstmöglich zu steigern und gleichzeitig die Kosten und damit auch die Löhne so niedrig wie möglich zu halten.

Hiermit ist ein grundsätzlicher Widerspruch bereits angelegt, denn letztlich sind die Lohneinkommen die Geldmenge, mit der die produzierten Waren gekauft werden müssen. Zudem handelt nicht nur ein Unternehmen nach den genannten Grundbedingungen, sondern die Konkurrenz untereinander zwingt alle Unternehmen dazu. Diese stetige Wiederanlage von Kapital (Akkumulation) führt dazu, dass die Produktion

Diese Darstellung knüpft an klassische marxistische Krisentheorien an:

Paul M. Sweezy betont in Theorie der kapitalistischen Entwicklung (1942), dass Krisen aus der Unfähigkeit zur Realisierung des Mehrwerts entstehen. Die Akkumulation des Kapitals stößt an Grenzen, wenn die Nachfrage nicht mit dem Produktionsvolumen Schritt hält².

Paul Mattick und Henryk Grossmann führen Krisen auf den tendenziellen Fall der Profitrate zurück: Die steigende organische Zusammensetzung des Kapitals (mehr Maschinen, weniger Arbeitskraft) senkt langfristig die Profitabilität – was zu Investitionsstau und Krisen führt³.

Mattick, Deutschmann und Brandes betonen in ihren Arbeiten die zyklische Logik kapitalistischer Akkumulation: Der Boom erzeugt seine eigene Krise, die Krise wiederum die Bedingungen für den nächsten Aufschwung – solange die strukturellen Widersprüche nicht aufgehoben werden⁷.

ständig erweitert wird. Zu diesem Zweck entwickelt sich eine gewaltige Investitionsgüterindustrie, deren Warenabsatz wesentlich davon abhängt, dass der Absatz von Konsumgütern mit der gewohnten „Wachstumsrate“ von statten geht. Solange dies der Fall ist, sind alle Sektoren und Branchen – von Strukturkrisen abgesehen – „voll beschäftigt“, vor allem auch die Investitionsgüterindustrie.

Nur hält die Nachfrage mit der Produktionssteigerung – mindestens im Bereich der Konsumgüterindustrie letztlich nicht mit. In dem Moment, wo wichtige Bereiche dieses Wirtschaftssektors aufhören zu investieren, fällt auch für die Investitionsgüterindustrie die Nachfrage in starkem Ausmaße aus. Sind diese Absatzstockungen verbreitet, führen sie zu Kurzarbeit und Entlassungen. Dies wiederum reduziert die Konsumgüternachfrage noch weiter, so dass auch in der Konsumgüterindustrie zusätzlich Kurzarbeit und Entlassungen erfolgen: Kurzum! „Der Stillstand der Kapitalakkumulationen in einigen Bereichen der Konsumgüterindustrie löst notwendig eine Spirale von Produktionseinschränkungen. Entlassungen und sinkender Nachfrage aus, welche (..,) in die Krise führt.“ (3)

Durch die Krise wird das Gleichgewicht zwischen Produktion und Nachfrage wieder hergestellt, indem es zunächst zu einer starken Einschränkung der Produktionstätigkeit kommt. Viele kleinere und/oder unrentabel wirtschaftende Unternehmen werden ruiniert. Produktionskapazitäten werden vorübergehend oder endgültig stillgelegt; kurz: „ein großer Teil der vorhandenen Kapazitäten des vorhandenen Kapitals wird vernichtet („entwertet“). Gleichzeitig werden Warenlager durch Preissenkungen geräumt und die Effektivlöhne der Arbeiter erheblich gesenkt“ (4) (Abbau übertariflicher Leistungen, Rückgang der Überstunden etc.), Zinsen für Leihkapital werden niedriger.

Alle diese Entwicklungen führen dazu, dass nach einiger Zeit, wieder günstigere Voraussetzungen für Neuinvestitionen vorhanden sind, die für einen Wiederaufschwung genutzt werden können. Für die nicht vernichteten Kapitale ergeben sich mit dem Wiederaufschwung neuer profitable Anlagemöglichkeiten. Es wird erneut investiert und die Vollbeschäftigung erreicht; die Konsumgüternachfrage steigt wieder.

Der Krisenzyklus setzt erneut ein.

An dieser Grundsituation ändert auch nichts die Verflechtung der nationalen Wirtschaften im Weltmarktsystem. Für die nationalen Unternehmen heißt dies aber, dass diejenigen, die eine gute Stellung auf den internationalen Märkten haben, begrenzt die Möglichkeit besitzen, durch Exportforcierung oder neuerdings vermehrt Produktionsverlagerung Inlandsschwierigkeiten ins Ausland zu verschieben. Aber auch hier stoßen sie absehbar auf Grenzen: sei es, dass die Märkte auch international ausgeschöpft sind oder dass die Krisenbekämpfungsmaßnahmen des Auslands ihren Expansionsbestrebungen ein Ende setzen.

Damit ist das zweite Element genannt, durch welches die Krisen verzögert und/oder abgemildert werden können: das staatliche Krisenmanagement. (5)

Die sog. antizyklische Wirtschaftspolitik kann begrenzt den Krisentendenzen entgegenwirken: staatliche Nachfrage kann Nachfragemängel ausgleichen, Binnenmarktsicherung kann ausländische Waren vom Markt fernhalten, durch Subventionierungen können bedrohte Wirtschaftszweige zeitweise gestützt werden, Exportsubventionierung kann die Verlagerung von Überproduktion unterstützen, staatliche Maßnahmen können zur Disziplinierung – bei Lohnforderungen etc. – der Lohnarbeiter beitragen, durch die Regelung der Zinssätze für Leihkapital – kann die Bereitschaft für Neuinvestitionen begrenzt gesteuert werden.

Für die Weltwirtschaftskrise sind nun die Bedingungen aufzuzeigen, die dazu geführt haben, dass der Wiederaufschwung sich nicht nach einiger Zeit wieder eingestellt hat, und die eine besondere staatliche Krisenpolitik notwendig machten.

Diese Beschreibung folgt den Ausführungen von Helmut Korte: Zur Aktualität der Marxschen Krisentheorie.

In diesem Zusammenhang soll noch einmal ausdrücklich betont werden, dass die Krise nicht nur ökonomisch, sondern auch gesellschaftlich und politisch wirkt: Sie zerstört Unternehmen, senkt Löhne, entwertet Kapital – und schafft zugleich die Voraussetzungen für einen neuen Aufschwung durch „Bereinigung“