Wirtschaftspolitik der Regierung von Papen

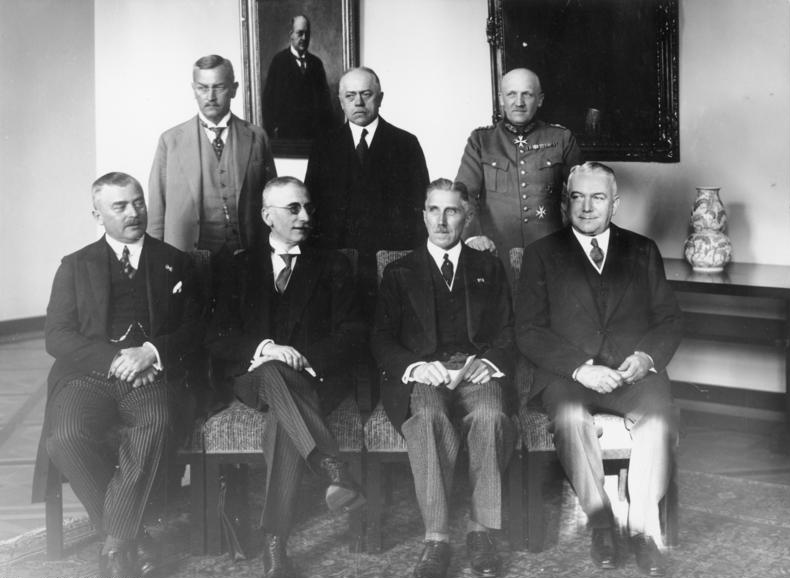

ADN-ZB, Deutschland, Neues Reichskabinett: 1. Juni 1932: Reichskanzler Franz von Papen bildet ein von Schleicher unter Mitwirkung von Schacht vorbereitetes Kabinett. Die Regierung ist ohne jede parlamentarische Mehrheit. UBz: Das neue Kabinett. Stehend vlnr: Dr. Franz Gürtner (Justiz), Dr. Warmbold (Wirtschaft), General von Schleicher (Reichswehr). Sitzend vlnr: Braun (Ernährung und Landwirtschaft sowie Ostkommissar), Wilhelm Freiherr von Gayl (Inneres), Reichskanzler von Papen, Konstantin Freiherr von Neurath (Äußeres).

ADN-ZB, Deutschland, Neues Reichskabinett: 1. Juni 1932: Reichskanzler Franz von Papen bildet ein von Schleicher unter Mitwirkung von Schacht vorbereitetes Kabinett. Die Regierung ist ohne jede parlamentarische Mehrheit. UBz: Das neue Kabinett. Stehend vlnr: Dr. Franz Gürtner (Justiz), Dr. Warmbold (Wirtschaft), General von Schleicher (Reichswehr). Sitzend vlnr: Braun (Ernährung und Landwirtschaft sowie Ostkommissar), Wilhelm Freiherr von Gayl (Inneres), Reichskanzler von Papen, Konstantin Freiherr von Neurath (Äußeres).

Franz von Papens Kurs zwischen Rückzug und Intervention

Detlef Endeward (09/2024)

Die kurze Kanzlerschaft Franz von Papens im Jahr 1932 war nicht nur politisch brisant, sondern markierte auch eine wichtige Phase in der wirtschaftspolitischen Entwicklung der Weimarer Republik. Während Deutschland in den Tiefen der Weltwirtschaftskrise steckte, präsentierte Papens Regierung einen ambivalenten Kurs: Einerseits distanzierte sie sich vom deflationären Sparkurs seines Vorgängers Heinrich Brüning, andererseits setzte sie keine klar strukturierte Alternative durch. Vielmehr verfolgte Papen einen selektiven Interventionskurs, der zugleich wirtschaftsfreundlich wie auch sozial regressiv war. Diese Politik trug zur weiteren sozialen Polarisierung bei und bereitete letztlich auch den Boden für die politische Radikalisierung, die 1933 in der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten mündete.

Zwischen Deflation und „Wirtschaftsförderung“

Papens wirtschaftspolitisches Handeln steht im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Liberalisierung und punktueller staatlicher Intervention. Er wandte sich formal von der extremen Deflationspolitik Brünings ab, die durch rigoroses Sparen, Steuererhöhungen und Kürzungen von Sozialausgaben geprägt war und damit die Depression eher verschärft als bekämpft hatte (vgl. Winkler 2000, S. 438). Doch auch Papen fuhr einen sozial restriktiven Kurs: Die staatlichen Sozialleistungen wurden weiter gesenkt, das Tarifrecht gelockert und damit die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften geschwächt. Die Abschaffung von Schutzmechanismen zugunsten der Arbeiterschaft bedeutete eine klare wirtschaftspolitische Parteinahme zugunsten der Unternehmer.

Gleichzeitig bemühte sich Papen, durch gezielte staatliche Impulse die Wirtschaft wieder anzukurbeln – jedoch vor allem zugunsten des Kapitals. Mit einem Steuererlassprogramm in Form von Steuergutscheinen im Umfang von 1,5 Milliarden Reichsmark wurden Unternehmen faktisch von Steuerzahlungen befreit (vgl. Broszat 1981, S. 75). Diese Maßnahme zielte auf eine Stimulierung von Investitionen und Produktion, ließ jedoch die gesellschaftlichen Folgen außer Acht. Zudem wurden Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Umfang von 740 Millionen Reichsmark angekündigt, die eine gewisse kurzfristige Entlastung des Arbeitsmarktes versprachen. Dazu gehörte auch die Einrichtung eines „Freiwilligen Arbeitsdienstes“, eine Vorform des späteren Reichsarbeitsdienstes der Nationalsozialisten.

Autoritärer Etatismus: Zwischen Weimar und „neuer Staat“

Papen vertrat eine elitäre, autoritär geprägte Staatsvorstellung, die sich auch in seiner Wirtschaftspolitik widerspiegelte. Sein Ziel war es nicht, die Demokratie zu stabilisieren, sondern sie in eine autoritäre „Präsidialregierung“ zu überführen. Das parlamentarische System betrachtete er als Schwäche, die wirtschaftliche Probleme nicht lösen könne. Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen waren deshalb eng verknüpft mit einem politischen Programm der Entmachtung demokratischer Institutionen und der Rückgabe der Kontrolle an traditionelle Eliten – Wirtschaft, Militär, Adel.

In diesem Kontext ist auch der sogenannte „Preußenschlag“ vom Juli 1932 zu verstehen, in dem Papen als Reichskommissar die sozialdemokratisch geführte Regierung Preußens unter Otto Braun gewaltsam absetzte. Diese Maßnahme bedeutete nicht nur die Schwächung des Föderalismus, sondern auch den Versuch, den Einfluss der Arbeiterbewegung auf Landesebene auszuschalten – ein Schritt, der auch ökonomisch interpretierbar ist: Die politische und wirtschaftliche Macht sollte wieder vollständig in die Hände konservativ-bürgerlicher Kräfte gelegt werden (vgl. Kolb 2002, S. 140).

Keine Lösung, sondern Eskalation

Papens wirtschaftspolitische Maßnahmen führten nicht zu einer signifikanten Verbesserung der wirtschaftlichen Lage. Die Arbeitslosigkeit blieb hoch, die Investitionsbereitschaft der Unternehmen war trotz Steuererleichterungen gering, da die Binnenkaufkraft durch die Sparmaßnahmen schwach blieb. Die Regierung verfolgte keinen umfassenden Nachfrageimpuls, wie ihn etwa der später berühmte Keynesianismus vorschlug. Vielmehr setzte Papen auf ein trickle-down-Modell, das den Aufschwung von oben erwartete – eine Vorstellung, die sich als Illusion erwies.

Auch politisch war die Wirkung seiner Politik fatal. Die fortgesetzte soziale Aushöhlung, die offene Bevorzugung von Unternehmertum und Großgrundbesitz, die faktische Ausschaltung der Gewerkschaften und die Aushöhlung der Demokratie führten zu einer massiven Legitimationskrise. In dieser Gemengelage konnten sich extremistische Kräfte – allen voran die NSDAP – als scheinbar volksnahe Alternative präsentieren. Papen selbst wurde zum Steigbügelhalter Hitlers, indem er maßgeblich die Machtübertragung an die Nationalsozialisten unterstützte – in der Hoffnung, ihn „einrahmen“ zu können.

Einbindung der NSDAP und strategische Funktion

Da Papens Regierung keine Massenbasis hatte, versuchte sie, die NSDAP als politische Trägerin autoritärer Ordnung einzubinden. Die Aufhebung des SA- und SS-Verbots sowie die Neuwahlen vom Juli 1932 waren Zugeständnisse an die Nationalsozialisten. Die NSDAP wurde damit zur „politischen Funktionsträgerin“ für die Krisenlösungsstrategien von Industrie, Agrarwirtschaft und Mittelstand.

Papens Wirtschaftspolitik – elitär, ideologisch, folgenreich

Franz von Papens wirtschaftspolitischer Kurs war nicht – wie oft dargestellt – ein bloß pragmatischer Bruch mit Brünings Deflation, sondern Ausdruck eines autoritären, elitär-konservativen Denkens. Er favorisierte wirtschaftliche Interessen traditioneller Eliten, setzte auf marktliberale Entlastungspolitik ohne soziale Kompensation und betrieb eine vorsichtige Staatsintervention ohne gesamtgesellschaftliche Perspektive. Damit scheiterte er nicht nur ökonomisch, sondern verstärkte die gesellschaftliche Spaltung, die zur politischen Katastrophe von 1933 führte.

Literatur

- Broszat, Martin (1984): Die Machtergreifung. Der Aufstieg der NSDAP und die Zerstörung der Weimarer Republik. München 1984

- Flemming, Jens u.a. (Hrsg.) (1997): Die republik von Weimar, 2 Bände, Königstein/Ts. 1979

- James, Harold (1988):Deutschland in der Weltwirtschaftskrise 1924-1936, Darmstadt 1988, wbg

- Kolb, Eberhard (2002): Die Weimarer Republik. München: Oldenbourg Verlag.

- Mommsen, Hans (1998): Aufstieg und Untergang der Republik von Weimar, Stuttgart 1998

- Petzina, Dietmar (1973): Elemente der wirtshcaftspolitik in der Spätphase der Weimarer Republik. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 21. Jahrgang (1973) Heft 2, S. 127-153

- Winkler, Heinrich August (2000): Der lange Weg nach Westen. Band 1: Deutsche Geschichte vom Ende des Alten Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republik. München: C.H. Beck