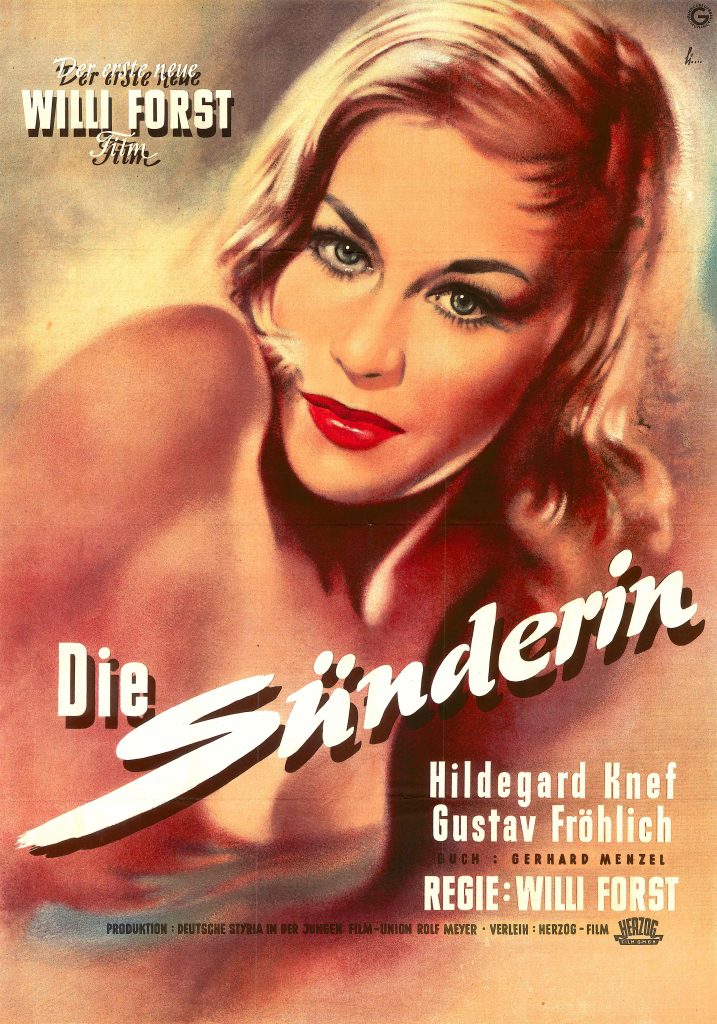

Die Sünderin (1951)

von GFS-Admin_2021 · Veröffentlicht · Aktualisiert

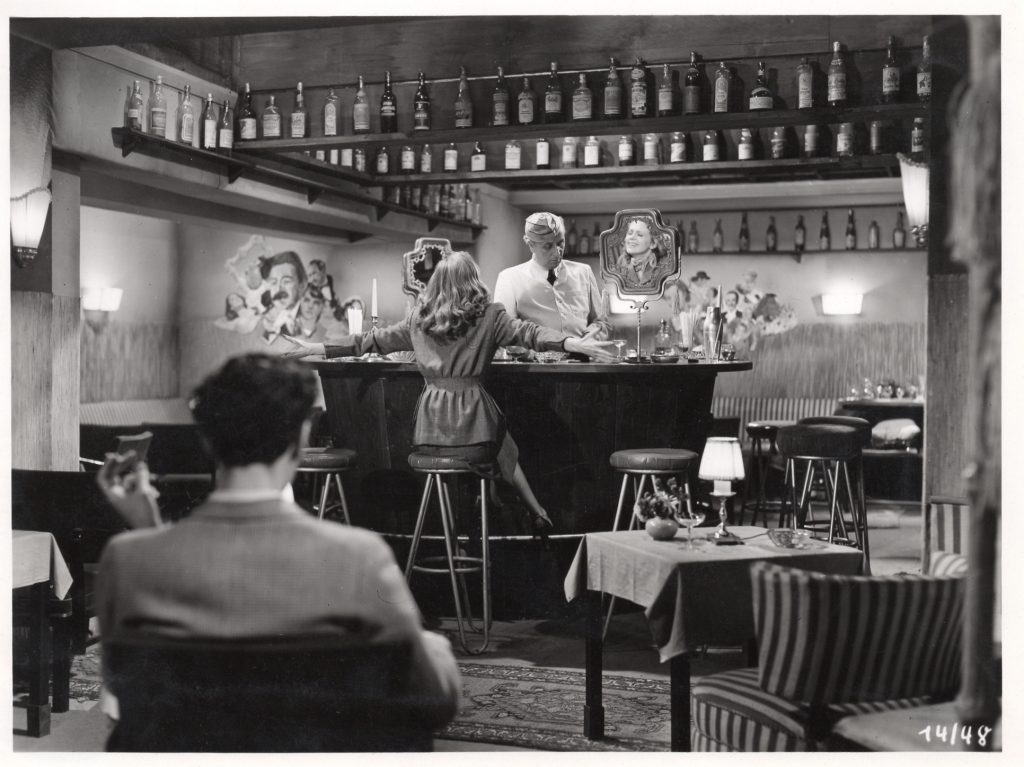

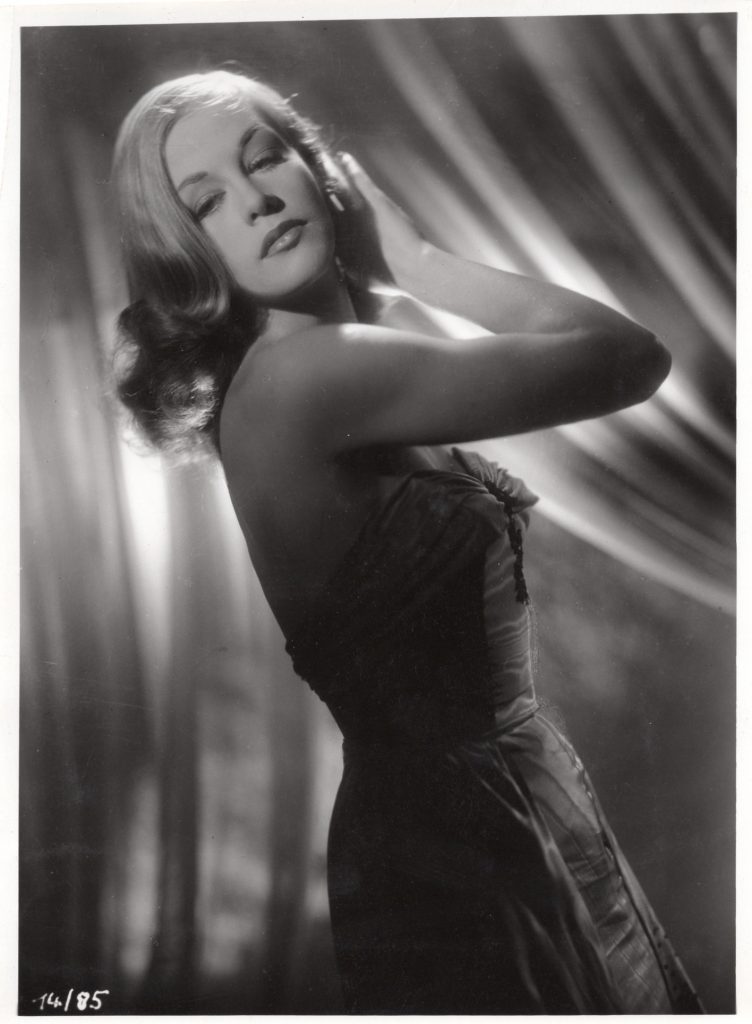

Filmszene mit Hildegard Knef und Gustav Fröhlich (Filminstitut Hannover)

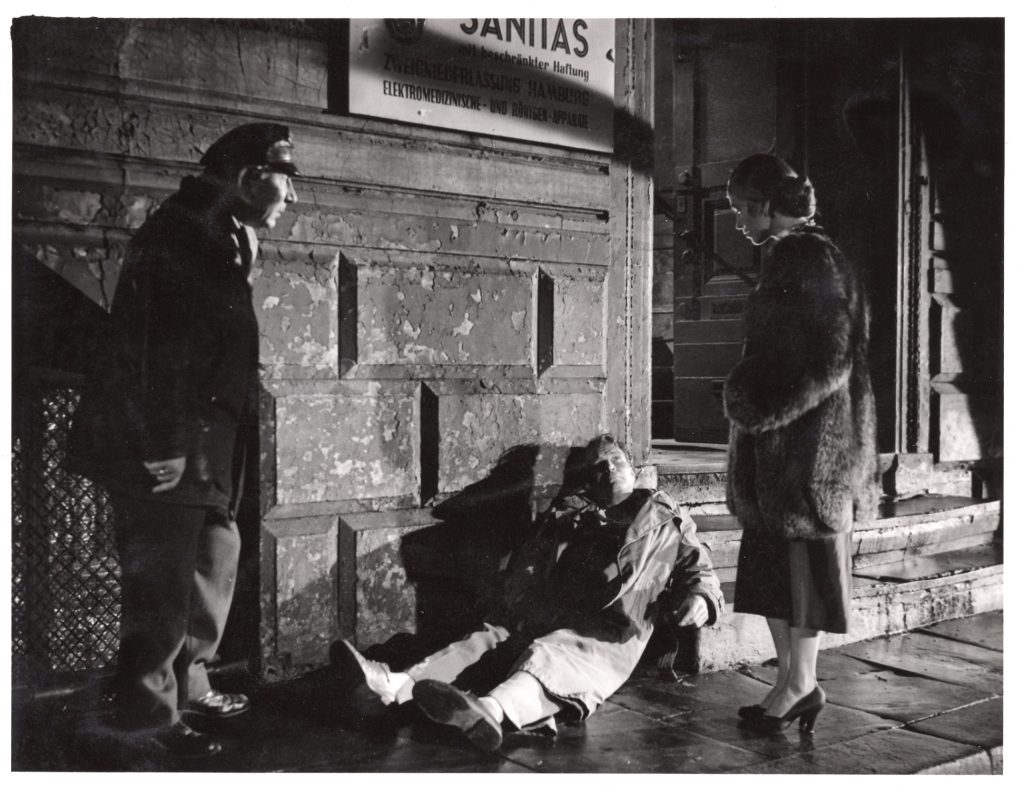

Filmszene mit Hildegard Knef und Gustav Fröhlich (Filminstitut Hannover)

Annotation

Die Sünderin (Regie: Willi Forst) erzählt die tragische Geschichte von Marina, die nach einer schweren Kindheit in der Nachkriegszeit als Prostituierte lebt. Ihre Liebe zu Alexander gibt ihr Hoffnung, doch seine Krankheit führt sie in Verzweiflung. Der Film thematisiert Moral, Selbstbestimmung und gesellschaftliche Ächtung und löste große Kontroversen aus.

| Originaltitel | Die Sünderin |

| Produktionsland | Deutschland |

| Originalsprache | Deutsch |

| Erscheinungsjahr | 1951 |

| Länge | 87 Minuten |

| Stab | |

| Regie | Willi Forst |

| Drehbuch | Willi Forst Georg Marischka Gerhard Menzel |

| Produktion | Rolf Meyer Helmuth Volmer |

| Musik | Theo Mackeben |

| Kamera | Václav Vich |

| Schnitt | Max Brenner |

| Besetzung | |

|

|

| Uraufführung: 18. Januar 1951 in Frankfurt, Turm-Palast | |

Die „Sünderin“ Marina wächst in einer zerrütteten Familie im nationalsozialistischen Deutschland auf. Ihr Stiefvater ist durch seine Distanz zum NS-Regime ohne Arbeit, die Mutter lässt sich von fremden Männern aushalten. Als ihr Stiefbruder versucht, Marina zu verführen, geht sie darauf ein und lässt sich für ihr „Entgegenkommen“ fortan beschenken. Als der Stiefvater hinter das Verhältnis der beiden kommt, verprügelt er seinen Sohn und wirft Marina aus dem Haus. Sie hält sich mit Herrenbekanntschaften über Wasser und erlebt das Ende des Krieges in München, wo sie es zu einer Wohnung und etwas Wohlstand gebracht hat. Hier trifft sie eines Tages in ihrer Stammbar auf den Maler Alexander. Sie nimmt den Mann, der trinkt und von seiner Frau verleugnet wird, mit in ihre Wohnung, wo er ihr am nächsten Morgen erzählt, dass er einen Gehirntumor und nur noch wenige Wochen zu leben habe. Er ist entschlossen, seinem Leben mit Schlaftabletten ein Ende zu setzen, wenn er sein Augenlicht und damit seine Arbeitsgrundlage verlieren sollte. Marina respektiert diese Entscheidung, versteckt jedoch seine Schlaftabletten vor ihm. Mit Marinas Erspartem reisen sie nach Italien, Alexander beginnt wieder zu malen. Sie verbringen eine glückliche Zeit, bis Alexander von seiner Krankheit eingeholt wird. Nach der Rückkehr nach München versucht Marina, den Arzt zu finden, der eine Operartion Alexanders für möglich gehalten hatte. Das für den Eingriff nötige Geld will Marina beschaffen, indem sie sich erneut in einer Bar anbietet. Doch ihr gelingt es nicht, einen „Kavalier“ für sich zu gewinnen. Am Rande der Verzweiflung erkennt sie in einem Besucher der Bar den Gesuchten. Sie geht mit ihm in ein Hotel. Dort erkennt der Arzt in Marina Alexanders „Frau“ und veranlasst sofort die Operation. Während des Eingriffs betet Marina voller Inbrunst zu Maria und Jesus und bittet sie um Fürsprache bei Gott, an den sie sich wegen ihrer Vergangenheit glaubt nicht direkt wenden zu dürfen. Nach dem Eingriff scheint Alexander genesen und die beiden ziehen nach Wien, wo Alexander wieder zu malen beginnt, vor allen Akte Marinas. Die Bilder sind gefragt, Alexander wird als neues Talent gefeiert. Als er das Bild „Die Sünderin“ nach einem Akt Marinas beendet hat, erblindet Alexander plötzlich. Marina, die ihm für diesen Fall versprochen hatte, ihn von seinem Leiden zu erlösen, gibt ihm eine Überdosis Schlaftabletten und begeht Selbstmord.

Neues über Film und Funk

Willi Forst über seine „Sünderin“

Die Kritiker halten einmal wieder den Atem an. Mit Willi Forsts erstem Nachkriegsfilm „Die Sünderin“ (Gemeinschaftsproduktion Deutsche Styria und Junge Film-Union im Herzog-Verleih) tritt abermals ein Film an die Öffentlichkeit, von dem man auf Grund der Namen Gerhard Menzel und Willi Forst einiges erwarten darf und von dem jeder im stillen hofft, er werde der deutschen Filmproduktion zur künstlerischen Ehre gereichen. Die Premiere wird beweisen, ob der in diesen interessanten Stoff gesetzte Optimismus begründet war oder nicht. Vorbehaltlich einer Rezension dieses Films nach seiner Uraufführung lassen wir heute einmal Willi Forst selbst zu Worte kommen.

Ich bin in den vergangenen Jahren oft gefragt worden: Warum machen Sie nichts? Wann machen Sie etwas? Was machen Sie denn nun?, daß ich selbst ein wenig erstaunt war, als wir endlich mit der „Sünderin“ begannen. Aber erst bei der Arbeit spürte ich, wie gut eine so lange Filmpause, eine so gründliche Vorbereitung tut. Ich glaube, dies Gefühl der gründlichen Arbeit, des Durch-und-durch-Gedachten und des Durch-und-durch-Gestalteten wird sich auch auf den völlig unvoreingenommenen Zuschauer übertragen.

Verstehen Sie mich nicht falsch! Der Film, hier also die „Sünderin“, darf deshalb nicht schwer und mühsam wirken. Im Gegenteil, diese in jeder einzelnen Szene delikate, ja gewagte Handlung, diese bis ins kleinste ausgewogene filmische Schilderung einer „großen Liebe“, die es im Leben doch häufiger gibt, als wir anzunehmen bereit sind, muß bis ins letzte hinein frei und gelöst wirken.

Seit Wochen erschienen Artikel über mich. die „Willi Forst auf neuen Wegen“ oder so ähnlich betitelt waren. Das sind bestimmt verlockende Überschriften, aber sie zielen doch ein wenig am Kern der Sache vorbei. Ich glaube nicht, daß ein Regisseur so einfach mir nichts dir nichts seinen alten Weg verlassen und einen neuen einschlagen kann. Ich möchte vielmehr behaupten, daß jeder – und man lege bitte in diese Worte kein falsches Pathos -, daß jeder seinen eigenen Weg finden und ihn dann gehen muß. Das hat nichts mit irgendeinem übertriebenen Schicksalsglauben zu tun. Im Gegenteil. Darin bestätigt sich nur eine gewisse Einsicht, daß man genau weiß, was man sich selbst wann zumuten darf. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch für mich in Anspruch nehmen, daß zwischen der „Sünderin“ und meinen früheren Filmen ein sehr gerader Zusammenhäng besteht. Worin er liegt, werden gewitzte Kritiker sicher herausfinden. Ich möchte Ihnen da nicht vorgreifen.

Nur in einem Punkt gebe ich den Journalisten, die mehr von mir zu wissen scheinen als ich selbst, gern recht: Je schärfer die Filmkonkurrenz wird, je schwerer sich die wirtschaftlichen Verhältnisse gerade für den deutschsprachigen Film gestalten – und ich gehöre nicht zu den Optimisten, die annehmen, der Druck des Auslandes und vor allem Amerikas werde über Nacht nachlassen -, je mehr kommt es darauf an, profilierte Filme zu schaffen – also Werke, die sich irgendwie aus dem grauen Durchschnitt herausheben, die etwas Besonderes zu sagen haben, ganz gleichgültig, wie sie es sagen.

„Die Sünderin“ war doch ein Wagnis, ein größeres als ich je annahm. Ich habe mich ehrlich mit ihr herumgeplagt. Und solange man sich plagt, spricht man nicht gern.

Aus: Westfälische Rundschau 12.1.1951

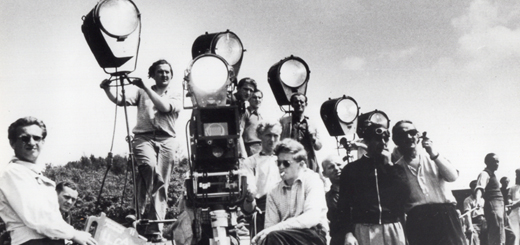

Erster Drehtag in Bendestorf. Es prosten sich zu: Rolf Meyer, Gustav Fröhlich, Hildegard Knef, Franz Schroedter und Willi Forst (v.l.) (Filminstitut Hannover)

Erster Drehtag in Bendestorf. Es prosten sich zu: Rolf Meyer, Gustav Fröhlich, Hildegard Knef, Franz Schroedter und Willi Forst (v.l.) (Filminstitut Hannover)

Bericht im Spiegel, 17.1.1951

Günther Matern, kaufmännischer Direktor von Rolf Meyers JFU, sah sich im Drehbuch um und griff sofort zu. Nicht ohne mit Köpfchen, Köpfchen, die Münchner Kalkulation von 1,5 Millionen auf etwas mehr als die Hälfte gedrückt zu haben. Und man ist damit auch ausgekommen.

Die Finanzierung ging glatt auf: mit dem größten Anteil stieg der Herzog-Verleih ein, den Rest besorgten JFU und die österreichische „Styria“. Der Name Willi Forst zog wie ein gutgehender, eingeführter Markenname. Forst bekam seine 50 000 für die Regie und 50 Prozent Gewinnbeteiligung und dazu l0 000 DM extra zugesprochen. (…)

Außer Hildegard Knef und Fröhlich holte Forst sich keine geläufigen Filmgesichter vor die Kamera. Der Grund: „Das hält ja keiner mehr aus! Wenn der Florath kommt, weiß man, jetzt wird’s gemütlich, beim Oskar Sima wirds schurkig-geschäftig, und mit Schafheitlin kommt fast immer die Kriminalpolizei.“

Der Film hatte ursprünglich nicht „Die Sünderin“ heißen, sondern den weit weniger an- und aufregenden Titel „Monolog“ haben sollen.

Weil er einer ist: „Eine Frau – Marina: Hildegard Knef – erzählt, was sich auf der Leinwand abspielt, ihr Leben, mit ein paar „echten“ Dialogstellen dazwischen.

„Film der lauten Gedanken“ nennt Forst das.

Er hatte so etwas schon vor Jahren vor, und die Idee ließ ihn nicht los – „obwohl mittlerweile das Kommentieren und die innere Stimme zur Filmlandplage geworden sind“. (…)

Das tragen Forst und Menzel nicht in chronologischer Folge vor. Sie haben daraus ein raffiniert verschlungenes Gewebe von Imperfekt und Plusquamperfekt gemacht. Sie lassen die Geschichte kurz vor dem Ende beginnen und blenden dann in die Vergangenheit und daraus wieder in die Vorvergangenheit zurück. (…)

Es klebt überhaupt viel Schweiß an der „Sünderin“. Noch zuletzt wandte Forst vier Wochen hektischen Nachsynchronisierens, Dialogtrimmens, Herausschneidens an den Film.

Am Tonband mußten Worte weggewischt werden, der Text mußte gestrafft werden. Hildegard Knef synchronisierte ihre Sünderinnen-Erinnerungen tagelang nach.

In einer Barszene wurde der Name einer Drehbuchfigur geändert. Es handelt sich um einen Herrn, einen alten Bekannten Marinas, den sie um einige tausend Mark für Alexanders Operation angeht. Der Herr, zuerst sehr entgegenkommend, zeigt sich angesichts der hohen Summe alsbald befremdet und uninteressiert. Dieser Herr hieß im Drehbuch anfangs Baumgartner. Er wurde umgetauft, mit Rücksicht auf das MdB dieses Namens.

Die Schluß-, die Sterbeszene erwies sich als zu ausführlich. Marina und Alexander starben achtzig Meter lang. Das wurde auf 46 Meter zurückgeschnitten.

Ganz herausgenommen wurde die Szene, in der Alexander von Marina das Veronal verlangt, das sie vor ihm in Sicherheit gebracht hat. „Er würgt Marina, seiner Sinne nicht mehr mächtig“ steht im Drehbuch. „Zu brutal“, sagten die Herren vom Verleih. Sie hatten, als sie den Film zuerst ohne Ton und in ganzer Länge gesehen hatten, allerhand zu sagen. (…)

„Forst-Filme waren immer noch internationale Geschäfte“, freut Matern sich. Forst dämpft: „Abwarten“. Doch ganz pessimistisch ist er nicht. „Bei der Todesszene hat’s mich selber gewürgt. In meinem eigenen Film – ich bin mir saublöd vorgekommen.“ Das Verdienst daran schreibt er bescheidenerweise dem Komponisten Theo Mackeben zu.

Spiegel, 17.1.1951

Lineare Erzählstruktur und charakterzentrierte Perspektive

Die Erzählstruktur von Die Sünderin folgt einer klassischen chronologischen Dramaturgie, die sich stark auf die Entwicklung der Hauptfigur Marina konzentriert. Hier sind einige zentrale Merkmale:

Der Film erzählt Marinas Geschichte ohne größere Zeitsprünge oder Rückblenden. Die Handlung beginnt mit ihrer schwierigen Kindheit und führt über ihre Zeit als Prostituierte, die Begegnung mit Alexander, gemeinsame Zeit in Italien, Rückkehr nach Deutschland bis hin zum tragischen Ende. Die Handlung wird fast ausschließlich aus Marinas Sicht erzählt. Dadurch entsteht eine starke emotionale Bindung zwischen Zuschauer und Hauptfigur.

Wichtige Wendepunkte werden durch visuelle und narrative Symbole verstärkt, etwa die Aktmalerei als Ausdruck von Selbstbestimmung oder die Reise nach Italien als kurzzeitige Flucht aus der Realität.

Das Ende folgt einer klassischen Opfer-Todes-Dramaturgie, in der Marina und Alexander gemeinsam sterben. Dies unterstreicht die moralische und gesellschaftliche Ausweglosigkeit der Figuren.

Zentrale Motive im Film

Die zentralen Motive im Film sind eng mit den gesellschaftlichen Debatten der 1950er Jahre verknüpft:

- Moral und gesellschaftliche Normen:

Der Film stellt die Frage nach individueller Freiheit und gesellschaftlicher Moral, insbesondere in Bezug auf Sexualität und Selbstbestimmung. - Frauenbild und Geschlechterrollen:

Marina, die Hauptfigur, verkörpert eine Frau außerhalb traditioneller Familienstrukturen, die wirtschaftliche Unabhängigkeit erlangt hat. Dies löste damals heftige Kontroversen aus. - Liebe und Opfer:

Die Beziehung zwischen Marina und Alexander zeigt die Verbindung von Liebe und Selbstaufgabe, insbesondere durch Marinas Entscheidung, sich für ihren Geliebten zu prostituieren. - Gesellschaftliche Ächtung:

Der Film thematisiert, wie Menschen, die außerhalb der gesellschaftlichen Normen leben, ausgegrenzt und verurteilt werden. - Tod und Erlösung:

Das dramatische Ende des Films, das einen gemeinsamen Selbstmord zeigt, stellt die Frage nach der Möglichkeit von Erlösung und einem würdevollen Abschied.

Diese Motive tragen dazu bei, dass Die Sünderin zu einem der umstrittensten Filme seiner Zeit wurde.

Symbolgehalt im Film

Im Film werden verschiedene Symbole verwendet, um die emotionale und gesellschaftliche Dimension des Films zu verstärken:

- Aktmalerei: Alexanders Gemälde von Marina, insbesondere das Bild Die Sünderin, symbolisiert sowohl ihre Selbstbestimmung als auch die gesellschaftliche Ächtung, die sie erfährt.

- Licht und Schatten: Die Beleuchtung betont die moralischen Konflikte – helle Szenen stehen für Hoffnung und Liebe, dunkle für Verzweiflung und gesellschaftliche Ablehnung.

- Wasser und Reisen: Die Szenen in Italien und am Meer stehen für einen kurzen Moment des Glücks und der Freiheit, bevor die Realität Marina und Alexander wieder einholt.

- Medizin und Krankheit: Alexanders Krankheit und die Operation symbolisieren die Zerbrechlichkeit des Lebens und die Opfer, die Marina bringt.

- Selbstmord als Erlösung: Das gemeinsame Sterben von Marina und Alexander wird als tragischer, aber auch als konsequenter Abschluss ihrer Geschichte inszeniert.

Wenn man den Film DIE SÜNDERIN aus der Distanz von 40 Jahren betrachtet, dann fällt etwas auf, was in der damaligen Diskussion nicht so deutlich gesehen wurde, nämlich wie bemüht um die Findung von Moral und Glauben dieser „unmoralische“ Film doch ist. Um dies zu verdeutlichen, soll im folgenden eine Szenenfolge im letzten Drittel des Films beschrieben werden.

Nachdem Marina in der Münchner Bar schließlich den gesuchten Arzt getroffen hat, geht sie mit ihm in ein Stundenhotel. Dort erkennt der junge Mann, der selbst an einer unheilbaren Krankheit leidet, daß sie mit ihm gegangen ist, um das Geld für Alexanders Operation zu bekommen, und veranlaßt sofort die Vorbereitung der Operation. Der Arzt spricht von Alexander als ihrem „Mann“. „Da durchzuckte es mich wie eine Flamme – wir sind Mann und Frau“, so Marinas Stimme aus dem Off.

In der anschließenden Szene steht Manna vor dem OP-Saal, geht in einer halbtotalen Einstellung auf und ab. Nach einem Schnitt zeigt die Kamera sie halbnah, schwenkt auf ihre Hände, die sich falten wollen zum Gebet, aber noch miteinander ringen. Die Erzählstimme „Da hörte ich eine innere Stimme: Wende dich doch an Gott, an Gott den Allmächtigen, bete‘. Seit den Kindheitstagen habe ich nicht mehr gebetet, darf ich es jetzt, jetzt wo ich nicht weiterweiß, jetzt erst, weil nur Gott und sonst niemand mehr weiterhelfen kann? Weil ich von Gott etwas will! Nein! Das wäre Frevel!“ Die Hände falten sich jetzt fest, wandern vors Kinn, die Kamera blickt aus der Untersicht halbnah „Und ich flehte zu Jesus Christus, dem Gott der Verzweifelten und Verlorenen, zur Jungfrau Maria, der Gnadenvollen, ich flehte sie an, mir doch zu helfen bei Gott dem Herrn Ja, sein Wille geschehe, aber bittet ihn doch um Gnade, daß mein Alexander am Leben bleibt “ Nach einem Schnitt sieht man Marina in einer Halbtotalen von hinten, sie fällt ohnmächtig zu Boden. Abblende. Langsame Aufblende: Das Bild zeigt das Gesicht einer Ordensschwester nah, dann in der nächsten Einstellung die Schwester halbnah, wie sie Marina auf eine Bank geholfen hat.

Was der angeblich „unmoralische und entsittlichende“ Film hier zeigt, ist die sentimentale, auf Einfühlung setzende Inszenierung einer Rückkehr zum Glauben, die durch moralisch-ethische Bedenken begleitet ist, ob Marina die Gottesanrufung erlaubt sei. Die innere Läuterung und das ethische Bewußtsein Marinas, die ja hier nicht für sich, sondern für den von ihr geliebten „Mann“ betet, werden dadurch eher noch vergrößert. Die Hinwendung zum Glauben ist ein ganz zentrales Motiv und es ist auffällig, wie viel Mühe der Film darauf verwendet, um Marinas wiedergewonnene christliche Ethik und Moral ins Bild zu setzen. Noch zum Schluß bittet Marina Gott um Verzeihung, als sie Alexander in den Tod folgt. Der religiöse Glaube wird eigentlich nur durch eine Kraft übertroffen: durch die Liebe zu Alexander, ihrem „Mann“, dem sie bis in den Tod hinein treu bleibt. Diese aufopfernde Liebe ohne Vorbehalte und ohne Rücksichtnahme gegen sich selbst ist ein weiteres zentrales Motiv in DIE SÜNDERIN.

Nun zeigt ein Vergleich mit anderen erfolgreichen zeitgenössischen Filmen, daß DIE SÜNDERIN die Motive der Hinwendung zum Glauben sowie einer selbstlosen und aufopfernden Liebe mit einigen herausragenden Produktionen gemein hat, die allerdings von der Öffentlichkeit ganz anders aufgenommen worden sind: etwa DIE NACHTWACHE und DR. HOLL. Zum besseren Verständnis eine kurze Inhaltsangabe dieser beiden Filme.

DIE NACHTWACHE

„Der evangelische Pfarrer Heger (Hans Nielsen) kommt mit seiner zehnjährigen Tochter Lotte (Angelika Voelkner) nach Burgdorf und tritt dort eine neue Stelle an. Er lernt die Ärztin Cornelie (Luise Ulrich) kennen, die nach dem Tod ihres Kindes im Krieg den Glauben an Gott verloren hat. Ein herzliches Verhältnis findet Heger auch zu seinem katholischen Amtsbruder von Imhoff (Dieter Borsche). Von Imhoff lädt seinen Freund, den Schauspieler Gorgas (Rene Deltgen) ein, vor der Kirche den ‚Jedermann‘ zu spielen. Cornelie erkennt in Gorgas den Vater ihres toten Kindes, lehnt es aber ab, zu ihm zurückzukehren. Gorgas trifft die kleine Lotte auf einem Jahrmarkt und lädt sie in die Schiffsschaukel ein. Lotte stürzt ab und stirbt. Nach Verzweiflung und Zweifel findet Heger in seinem Glauben die Kraft, Gorgas, der sich am Tod des Kindes schuldig fühlt, vom Selbstmord abzuhalten. An seinem Beispiel erkennt Cornelie, daß Glaube mehr ist als eine leere Formel. (Dieter Krusche, Filmführer, Frankfurt/M., Otten, Wien 1985, S. 364.)

Dr. HOLL

Der Arzt Dr. Holl (Dieter Borsche) heiratet eine reiche, aber scheinbar unheilbar kranke Patientin (Maria Schell), um ihr die letzten Wochen des Lebens zu verschönen. Die Verlobte des Arztes (Heidemarie Hatheyer) ist mit der Hochzeit auf Zeit einverstanden. Dr. Holl, der sich mit dem drohenden Tod seiner Frau und Patientin nicht abfinden will, arbeitet fieberhaft an einem Serum zur Heilung. Als er es schließlich geschafft hat, wird ihm auch klar, daß er die nun genesende Frau mehr liebt als seine Verlobte. Nach einem inneren Kampf stellt diese ihr privates Glück zurück und findet eine Lebensaufgabe in der Heilung kranker Menschen.

Wenn das Gemeinsame dieser Produktionen mit dem Film DIE SÜNDERIN aus der Distanz von 40 Jahren deutlich wird, so überwog seinerzeit das Trennende: „realistische“ Versatzstücke in der Zeichnung des Elternhauses und des Dirnen- bzw. Barmilieus und natürlich Sterbehilfe und Selbstmord zum Schluß des Films. Auf diese Punkte wurde der Finger gelegt, dem Film wurde „zu drastischer Realismus“, ja „Verherrlichung der Prostitution und des Selbstmordes“ vorgeworfen. Daß DIE SÜNDERIN in weiten Kreisen der damaligen Öffentlichkeit so und nicht als moralisch überfrachtetes Melodram wahrgenommen wurde, wirft ein Licht auf die damals vorherrschende Mentalität. Indem auch dieser Film, der scheinbar das genaue Gegenteil von den genannten „christlich“ orientierten, von der Kirche gelobten Produktionen war, in der Tendenz seiner Aussage die Aufopferung und die Hinwendung einer verlorenen Seele zum Glauben schildert, wird deutlich, wie breit und selbstverständlich (weil nicht auffällig) eine Halt suchende Grundströmung, das Bedürfnis nach einer moralischen Aufrüstung seinerzeit gewesen sind.

Die Reaktionen der Öffentlichkeit bezogen sich wie gesagt auf andere Aspekte des Films, die sich aber auch vor diesem Hintergrund verstehen lassen. Die geradezu hysterischen Ausfälle gegen den Film deuten darauf hin, daß das sittlich-ethische Empfinden sehr vieler Menschen durch die Kriegs- und Nachkriegsjahre so erschüttert und verunsichert war, daß problematische gesellschaftliche Erscheinungen wie Prostitution und zwischenmenschliche Gewalt weitgehend tabuisiert und verdrängt werden mußten. Da der Film einige Probleme dieser Art – wenn auch in bereits abgemilderter Form – ansprach, wirkte er auf viele wie ein rotes Tuch. Der Protest der Kirchen und ihnen nahestehender Kreise eröffnete in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, sich auf die Seite derer zu stellen, die für moralische Sauberkeit und Ethik eintraten. Dies wiederum dürfte für viele eine entlastende Funktion gehabt haben -auch gegenüber Schuldgefühlen, die sich hinsichtlich eines moralischen Fehlverhaltens in der nationalsozialistischen Vergangenheit ergaben.

aus: Stettner, Peter (1992): Vom Trümmerfilm zur Traumfabrik. Die ‚Junge Film-Union‘ 1947-1952, Hildesheim 1992, S. 133-135

„Auch das noch!“ – „Die Sünderin“ im Bundesarchiv

Zum 90. Geburtstag von Hildegard Knef (28.12.1925 – 1.2.2002) stellt das Bundesarchiv Dokumente zum Film „Die Sünderin“ vor.

Die „berüchtigte“ Freitodszene. Dieses Mal ist Veronal im Sekt. Im Hintergrund das Bild „Die Sünderin“

Die „berüchtigte“ Freitodszene. Dieses Mal ist Veronal im Sekt. Im Hintergrund das Bild „Die Sünderin“

Hildegard Knef zu den Protesten

„Als ich (…) München verließ, war aus dem Erfolg Verfolgung geworden, hatte ich Namen verloren, war er mit ‚Sünderin‘ ersetzt, waren Drohbriefe, Morddrohungen, im Detail aufgeführte Anliegen zahlloser Sexualverrückter tägliche Lektüre. Von Kanzeln angegriffen und von Pfarrern zerpflückt, von Tränengas und Stinkbomben verfolgt, von Protestkundgebungen und Umzügen begleitet, war der Film dennoch oder deswegen in seinen ersten drei Wochen von zwei Millionen Deutschen gesehen worden.“

Reklame für den Film

Willi Forst sah „in den Protesten eine Reklame und Propaganda, für die man in Amerika wahrscheinlich einige hundert Dollar bezahlen wird“.

Achtzig Meter lang gestorben

Laster und Liebe, Schuld und Sühne“ formulierte werbetüchtig Pressechef Ritter vom Herzog-Verleih. Einen Superlativ setzte er noch oben drauf: „Der ungewöhnlichste Film des Jahres“.

Zur Rede stand: „Die Sünderin“, Willi Forsts erster Film nach sechs regiefernen Jahren. Am Donnerstag ist Premiere, knapp ein Jahr, nachdem Forst anfing, in drei Reichenhaller Arbeitsmonaten zusammen mit Gerhard Menzel seine Geschichte von der Sünderin Marina ins Reine des Drehbuchs zu schreiben.

Weder neu noch originell

Gedanken zum Forstfilm „Die Sünderin“

Wir haben Willi Forsts ersten in Deutschland gedrehten Nachkriegsfilm mit Spannung erwartet. Wir erhofften uns von einem der besten Filmregisseure Europas einen Streifen, der die verlorengegangenen Maßstäbe wieder aufrichten könnte. Vielleicht waren solche Erwartungen von vornherein zu hochgespannt.

Das Thema des Films ist weder neu noch originell durchgeführt: von einem Doppelselbstmord aus wird zurückblendend die Geschichte eben jener „Sünderin“ Marina erzählt, die früh und unverschuldet eine Dirne wird, an der Seite eines todkranken Mannes die wirkliche Liebe erlebt und schließlich gemeinsam mit ihm Veronal nimmt, „weil es nicht mehr weitergeht“. Wir haben ähnliches – auch nach dem Krieg – schon öfter exemplifiziert bekommen; daß dieser Film dennoch den Durchschnitt der deutschen Nachkriegsproduktion überragt, verdankt er einzig und allein deren Niveaulosigkeit.

Westfälische Rundschau 2.2.1951

„[Der Film] ist künstlerisch belanglos und in der Wirkung verderblich, ja er ist geradezu ein Schulbeispiel für jene Einstellung, bei der sich Gewinnsucht hinter gespielter Ernsthaftigkeit verbirgt.“

Aus: Theo Fürstenau: „Der Reigen“ und „Die Sünderin“, in: Westfälische Nachrichten(Ahaus), 3. Februar 1951, nach Jürgen Kniep: Keine Jugendfreigabe!, S. 62–63.

Sünden um die ‚Sünderin‘

Es ist ein Jammer, daß die Frage, ob wir eine Filmzensur brauchen oder nicht, gerade durch die „Sünderin“ aufgeworfen wurde, durch jenen Film, der dem Regisseur Willi Forst, solange er lebt, zur Blamage gereichen wird. Er habe gegen die Moral verstoßen, so wirft man ihm vor. Aber das ist das Schlimmste noch nicht: er hat gegen die Kunst verstoßen. Würde er Wert darauf legen, ein Moralist zu sein, so hätte er den „Sünderin“-Stoff gar nicht erst gefilmt. Da er aber Wert darauf legt, ein Künstler zu sein, hätte er in seinen Kunstabsichten ehrlich sein müssen. Jetzt sind beide empört: die Moralisten und die Freunde der Kunst. Und beide haben recht, wenn sie sagen, die „Sünderin“ zähle zu dem Verlogensten, was man je auf der Leinwand sah.

>>> weiter: Josef Marein, „Sünden um die ‚Sünderin‘“, Die Zeit, Nr. 11 (1951), 15. März 1951. Online verfügbar unter: http://www.zeit.de/1951/11/suenden-um-die-suenderin.

Die Sünderin sorgt für moralische Entrüstung (1951), veröffentlicht in: German History in Documents and Images, <https://germanhistorydocs.org/de/die-besatzungszeit-und-die-entstehung-zweier-staaten-1945-1961/ghdi:document-5261> [07.05.2025].

Filme, die ankommen

Zu der Auseinandersetzung über Willi Forsts „Sünderin“

Kaum war durch die Zeitungen und das Radio bekannt geworden, daß die beiden Kirchen ihre Vertreter aus der sogenannten freiwilligen Selbstkontrolle des deutschen Films zum Zeichen des Protests gegen den neuen Forstfilm „Die Sünderin“ zurückziehen, da wuchsen die Schlangen der Wartenden an der Kasse eines der größten Kinos in Frankfurt. Ähnlich dürfte es in anderen Städten sein. Willi Forst, der Mann mit einem der besten Regisseurnamen aus den Jahren, als Goebbels über Babelsberg regierte, der Schöpfer von so delikaten und feinnervig gemachten Filmen wie „Maskerade“ und „Bel Ami“ gerät mit seinem ersten großen Film nach 1945 in die anrüchige Zone von Schund und Schmutz? Man kann es nicht fassen und macht sich auf, selbst zu sehen, was für ein völlig unerwarteter Skandal sich an einen künstlerisch hochgeachteten Namen heftet. (…)

>>> weiter: Karl Korn, „Filme, die ankommen: zu der Auseinandersetzung über Willi Forsts Sünderin,“ Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. Januar 1951, S. 6.

Debatte über Filmzensur: Die Sünderin (1951), veröffentlicht in: German History in Documents and Images, <https://germanhistorydocs.org/de/die-besatzungszeit-und-die-entstehung-zweier-staaten-1945-1961/ghdi:document-5259> [08.05.2025].

Willi Forsts Erstling seit 1945: Ausgerechnet ein Dirnenfilm

Bel Amis Sünde wider die Filmkunst

Die westdeutsche Film-Misere am Tiefpunkt angelangt – Das Leben aus der Perspektive der Gosse gesehen

Frankfurt a. M., Ende Januar

Handelte es sich um einen Durchschnittsregisseur, so wäre der Meinungsstreit, den Willi Forsts erster Film seit 1945, „Die Sünderin“, in westdeutschen Städten hervorgerufen hat, sachlich kaum berechtigt. Willi Forst aber ist nicht der erste beste; er steht seit 17 Jahren in der sehr kurzen ersten Reihe der deutschen und österreichischen Filmregisseure.

>> Quelle: Sebastian Ott, „Bel Amis Sünde wider die Filmkunst“, Neue Zeit, 1. Februar 1951, Nummer 26, S. 47

„Sünde wider die Filmkunst“: ostdeutsche Kritik des Films Die Sünderin (1951), veröffentlicht in: German History in Documents and Images, <https://germanhistorydocs.org/de/die-besatzungszeit-und-die-entstehung-zweier-staaten-1945-1961/ghdi:document-5266> [08.05.2025].

„Die Biographie einer Dirne – als effektvolles ‚Zeitschicksal‘ in Szene gesetzt und mit jener kommerziellen Gefühligkeit ausgestattet, die keine wirkliche Tragik zulässt. In so verlogener Zubereitung muß ein derartiger Stoff auch dann anstößig wirken, wenn die Regie auf den lasziven Anstrich einiger Szenen verzichtet hätte. Abzulehnen wegen hinnehmender Darstellung der Prostitution und der Tötung auf Verlangen sowie der romantischen Verklärung des Selbstmordes. (Spätere Schnitte vermochten den negativen Gesamteindruck nicht aufzuheben.)“ – 6000 Filme. Kritische Notizen aus den Kinojahren 1945 bis 1958. Handbuch V der katholischen Filmkritik, 3. Auflage, Verlag Haus Altenberg, Düsseldorf 1963, S. 419.

Das war die letzte gute Tat der SÜNDERIN, die ja überhaupt auf der Leinwand nur gesündigt hatte, um Gutes tun zu können. Wir haben das Wort ihres Erzeugers dafür. Noch vor der Premiere im Januar 1951 erklärte Willi Forst seinen Film so: »Das Hohelied einer Frau beweist uns durch die alles überstrahlende Kraft der Liebe, daß es dicht neben Schmutz und Finsternis auch Reinheit, Helligkeit und Schönheit geben kann.« Es wäre ein bißchen zu leicht, ihn beim Wort zu nehmen und das als das letzte, vernichtende Urteil über DIE SÜNDERIN stehen zu lassen. In Wirklichkeit ist DIE SÜNDERIN der interessanteste schlechte deutsche Film aus einer Zeit, da es fast nur schlechte deutsche Filme gab. Heillos interessant ist es zum Beispiel, wie Forst die allegorischen Trickspielereien aus seinen Wiener Operetten-Filmen mit makabrer Note, aber ganz ernstgemeint in die Hintertreppen-Geschichte übernimmt: Alexander malt seinen Arzt, auf dem Bild verwandelt sich der Kopf des Arztes in den Kopf eines Todesengels. Sehr eindrucksvoll auch die Forstsche Metaphorik: Martina (eine ausgezeichnete Leistung von Hildegard

Knef) geht wieder auf den Strich, um Geld für Alexanders Operation zu verdienen, nächtlich steigt sie durch Schmutz und Trümmer, und damit mans

auch glaubt, sagt sie im Off-Kommentar: »Wieder mußte ich durch Schmutz und Trümmer steigen . . .« Der Film hat nämlich einen Kommentar, oder vielmehr: er besteht aus einem endlosen, bebilderten Monolog Martinas, die vor dem Griff nach dem Veronal noch mit ihren Gedanken in der Vergangenheit herumspringt. Bei besserer Verarbeitung des Sujets und etwas mehr Kunstverstand hätte der Film eine kühne Vorwegnahme heutiger filmischer Erzählstrukturen werden können. Wie die Dinge liegen, wirkt er mehr wie ein nachträglich mit Ton versehener Stummfilm, der einem verwirrten Cutter in die Hände gefallen ist. Aber er hat die Faszination aller

heillos chaotischen und wüst verkitschten Filme.

aus: C. Bandmann/J. Hembus: Klassiker des deutschen Tonfilms 1930-1960. München 1980, S. 164/65

„Kolportagehaftes Nachkriegsdrama; der Doppelselbstmord und eine Nacktszene der Knef machten den Film damals zum großen skandalträchtigen Kassenschlager.“ (Wertung: 2 Sterne = durchschnittlich) – Adolf Heinzlmeier und Berndt Schulz in Lexikon „Filme im Fernsehen“ (Erweiterte Neuausgabe). Rasch und Röhring, Hamburg 1990

Die Sünderin [2014]

Rekordbesuch, Kirchenproteste, Stinkbomben und Tränengas

Wieder einmal gibt es in Frankfurt großen Starrummel. Zur deutschen Erstaufführung des Films Die Sünderin im Turmpalast erscheinen der Regisseur Willi Forst sowie die Hauptdarsteller Hildegard Knef und Gustav Fröhlich. Alle drei verneigen sich artig vor einen Beifall klatschenden Publikum, doch bei den Pressegesprächen kommt auch reichlich Frust auf. Vor allem Forst gibt sich pikiert, weil sein Werk bei der Freiwilligen Filmkontrolle in Wiesbaden zunächst durchgefallen ist.

Willi Forst bittet die Journalisten eindringlich darum, ihn in der Wirrnis des deutschen Nachkriegsfilms nun „nicht im Stich zu lassen”. Täte man dies, dann würde es in Zukunft wohl nur noch „Das Dritte Schwarzwaldmädel von rechts” geben. Der Verdruss des Regisseurs ist durchaus verständlich. Der Österreicher hat schon bei den Vorbereitungen der Dreharbeiten erfahren müssen, dass das Thema seines Films nicht überall wohlgelitten ist. Forst will den Film ursprünglich in München realisieren, muss jedoch kurzfristig in die Studios der Jungen Filmunion nach Bendestorf bei Hamburg ausweichen, da ihm in Bayern aufgrund des strittigen Filmthemas kein Atelier zur Verfügung gestellt wird. Weil in der Lüneburger Heide die Dreharbeiten dann ohne größere Aufmerksamkeit verlaufen, ahnt er nicht, dass sein Film bald Schlagzeilen in Deutschland verursachen wird. Die Aufregung um den melodramatischen Streifen beginnt drei Tage vor der geplanten Premiere am 18. Januar.

Es war 1951 der perfekte Skandal, der wochenlang durch die Medien geisterte und große Protestwellen auslöste – und auch wenn man das heute gerne dem blanken Busen von Hildegard Knef in die Schuhe schiebt, der hier für einen ganz kurzen Moment zu sehen ist, so griff die Empörung über DIE SÜNDERIN doch wesentlich tiefer: Es ist weniger diese kleine Szene, die die Kirchenvertreter damals dazu brachte, aus dem Gremium der FSK auszutreten, weil diese den Film mit einer Altersfreigabe versah. Es ist die Geschichte selbst, die von Prostitution über Suizid bis hin zur Sterbehilfe eine ganze Reihe heikler Themen aufgriff – und das in einer Weise, die ganz entgegen des Titels die Geschehnisse nie verdammt. ⇒ weiter

„Die Sünderin“ sorgte für den Kinoskandal der Nachkriegszeit

„Sündiger“ Klassiker: „Die Sünderin“ feierte vor 70 Jahren Premiere. Die Nation war damals erschüttert.

Koblenz. Die Nation war erschüttert, wochenlang gab es in den Medien kaum noch ein anderes Thema als „Die Sünderin“. Dabei war nicht der kurz aufblitzende blanke Busen der Knef Auslöser von Proteststürmen. „Die Annahme, dass die Kirchen gegen die wenige Sekunden lang zu sehenden Brüste der Schauspielerin zu Felde gezogen seien, ist zwar aus dem heutigen Mythos ‚Sünderin‘ nicht wegzudenken, entbehrt aber jeder Grundlage“, erklärt Jürgen Kniep in seinem Buch „Keine Jugendfreigabe! Filmzensur in Westdeutschland 1949 – 1990“. Vielmehr schlugen die Empörungswellen so hoch, weil der Film aus damaliger Sicht gleich mehrere Tabus thematisierte: Prostitution, Tötung auf Verlangen und Suizid.

Um „ein gesundes, deutsches Ehrgefühl“ zu verteidigen, verteilten Sittenwächter vor den Lichtspielhäusern Flugblätter; Geistliche warfen in Kinos mit Stinkbomben und streuten Niespulver. Nicht nur der katholische Filmdienst rief zum Boykott auf. „Die Sünderin“ sei ein Faustschlag ins Gesicht jeder anständigen deutschen Frau. „Sollten Hurerei und Selbstmord die Ideale eines Volkes sein?“, fragten aufgebrachte Moralprediger. Der Kölner Erzbischof Kardinal Josef Frings geißelte das Leinwanddrama als „Zersetzung sittlicher Begriffe“ und forderte: „Ich erwarte, dass (…) unsere gesunde katholische Jugend in Empörung und in christlicher Einmütigkeit die Lichtspieltheater meidet.“

> mehr: Michael Ossenkop in: Rhein-Neckar-Zeitung, 17.01.2021

Löst das Bild auch heute noch – oder wieder – Empörung aus?

DIE SÜNDERIN (1951)

DIE SÜNDERIN (1951)

Kein Film der fünfziger Jahre hat die Gemüter so erregt, wie „Die Sünderin“. Bei dieser Kooperation von JFU und der Deutschen Styria-Filmgesellschaft mbH übernahm die JFU die technische Durchführung. Für die Regie wurde Willi Forst verpflichtet, der auch die Idee für das Drehbuch geliefert hatte.

Und der „Skandal“ interessiert auch heute noch mehr als der Film selbst.

„Die Sittenwächter waren außer sich, die Kirchen riefen zum Boykott auf. In manchen Kinos flogen gar Stinkbomben. Aber „Die Sünderin“ hatte auch Folgen für die Hauptdarstellerin: Hildegard Knef galt für viele als verrucht und hatte Schwierigkeiten, Rollen zu finden.“

Angriffe auf die Kunstfreiheit

Zu meinem großen Schmerz wird der berüchtigte Film DIE SÜNDERIN trotz aller Proteste zuständiger Stellen nun auch in Köln, in der Metropole unserer

Erzdiöse aufgeführt … Ich erwarte, daß unsere katholischen Männer und Frauen, erst recht unsere gesunde katholische Jugend in berechtigter Empörung und in christlicher Einmütigkeit die Lichtspieltheater meidet, die unter Mißbrauch des Namens der Kunst eine Aufführung bringen, die auf eine Zersetzungder sittlichen Begriffe unseres christlichen Volkes hinauskommt« So hieß es in dem Mahnwort, das Joseph Kardinal Frings, Erzbischof von Köln, am Sonntag, den 4. März 1951 von allen Kanzeln der Erzdiözese verlesen ließ. Willi Forsts erster Nachkriegsfilm DIE SÜNDERIN war der größte Skandalfall des deutschen Nachkriegsfilms. Die Kirchenvertreter zogen vorübergehend aus der FSK aus, weil sie die Freigabe des Films nicht verhindern konnten. Allerorts kam es zu wilden Demonstrationen. Geistliche warfen in Kinos Stinkbomben. Stadt- und Kreisbehörden von Bundesländern verbiten die Aufführung des Films, Kabinette von Bundesländern attestierten ihm nicht nur ‚entsittlichende Wirkung‘, sondern sogar ‚verfassungsfeindliche Tendenzen‘. Als Landes- und Oberlandesgerichte Polizeimaßnahmen gegen SÜNDERIN-Aufführungen sanktionierten, ging es schon nicht mehr um den Film selbst, sondern nur noch um die Frage, ob die Film-Freiheit in der Bundesrepublik einer Polizei- und Staatszensur weichen würde. Es wurde von einem neuen Kulturkampf gesprochen. Aber dann entschied das Karlsruher Bundesgericht, Film falle nicht unter ‚freie Meinungsäußerung‘, sondern sei ein ‚Erzeugnis der Kunst‘. Damit war er für die Zukunft vor Polizeizensur weitgehend geschützt. Das war die letzte gute Tat der SÜNDERIN, die ja überhaupt auf der Leinwand nur gesündigt hatte, um Gutes zu tun.

aus: aus: C. Bandmann/J. Hembus: Klassiker des deutschen Tonfilms 1930-1960. München 1980, S. 164

Der Filmkrieg

Proteste, Beschimpfungen gegen die Geistlichkeit, Stinkbomben, Verletzte: Vor 60 Jahren stand Regensburg am Rande eines Bürgerkriegs. Wegen des Kinofilms „Die Sünderin“, in dem Hildegard Knef eine Prostituierte spielte.

Die Demonstranten warfen Stinkbomben, skandierten Parolen, schmähten den Bischof und die Geistlichkeit. Heute vor 60 Jahren, am 21. Februar 1951, stand Regensburg am Rande eines Bürgerkriegs. Ausgelöst wurden die Tumulte von einem Kinofilm, der die Bevölkerung in Befürworter und Gegner entzweite. „Die Sünderin“ lautete der Titel des Skandalstreifens, in dem die damals 25-jährige Hildegard Knef für wenige Sekunden ihre nackte Brust zeigte.

Als der Würzburger Bischof gegen Knefs „Sünderin“ wetterte

Zu Beginn des Jahres 1951 sorgte der Skandalfilm „Die Sünderin“ mit Hildegard Knef für ein Zerwürfnis zwischen Zeitungsherausgeber und Julius Döpfner. Was war passiert?

Als „Die Sünderin“ verboten wurde

60 Jahre „Freiwillige Selbstkontrolle“ in Deutschland. Ihre Geschichte zeigt auch den Wertewandel unserer Gesellschaft.

Heute kann sich jeder Jugendliche den Film „Die Sünderin“ (Regie Willi Forst, Drehbuch Georg Marischka, Musik Theo Mackeben) ansehen. Er wird die schemenhafte Sicht auf ein bisschen Blöße der Hildegard Knef eher langweilig finden. Die Freiwillige Selbstkontrolle (FSK) der Filmwirtschaft hat „Die Sünderin“ inzwischen ab zwölf freigegeben.

Die FSK ist jetzt 60 Jahre alt geworden. In ihrer Geschichte spiegelt sich die Prüderie, aber auch die wachsende Freizügigkeit der deutschen Gesellschaft eins zu eins wider. 1951, als „Die Sünderin“ mit einer Freigabe ab 18 Jahren in die Kinos kam, war ein Skandal fällig. In Regensburg ließ der CSU-OB Georg Zitzler die Vorstellungen in den heute nicht mehr existierenden Kammerlichtspielen verbieten.

weiter: Harald Raab in: Mittelbayerische Zeitung 28.09.2009 [20.11.2023]

Fünf Sekunden lang die Andeutung nackter Brust.

Im Jahr 1951 erschüttert ein erster Filmskandal erschüttert die Nation. Für Wochen und Monate gab es nur ein Gesprächsthema: „Die Sünderin“. Mit dem moralisierend erhobenen Zeigefinger machten seine Kritiker unfreiwillig Werbung für das vermeintliche Schandwerk. Am 18. Januar 1951 wurde der Film uraufgeführt.

Hartmut Goege: Fünf Sekunden lang die Andeutung nackter Brust. Deutschlandfunk Kultur 18.01.2011

Fünf Sekunden lang die Andeutung nackter Brust

70 Jahre „Die Sünderin“

Paradebeispiel für einen Skandalfilm

Der Film „Die Sünderin“ mit Hildegard Knef sorgte vor 70 Jahren für Entrüstung. Man warf ihm vor, Prostitution, Sterbehilfe und Suizid zu verharmlosen. Der Filmkritiker Stefan Volk erklärt, was einen Skandalfilm – auch heute noch – ausmacht.

Stefan Volk im Gespräch mit Liane von Billerbeck |

- Bildsprache untersuchen:

Analysiere, wie Kameraführung, Licht und Szenenkomposition die emotionale Wirkung des Films verstärken. - Symbolik entschlüsseln:

Welche filmischen Symbole werden verwendet, um die Themen von Schuld, Moral und gesellschaftlicher Ächtung zu verdeutlichen? - Erzählstruktur analysieren:

Wie wird die Geschichte von Marina und Alexander erzählt? Gibt es Rückblenden oder besondere filmische Techniken?

- Produktionsbedingungen untersuchen:

Welche wirtschaftlichen und politischen Bedingungen beeinflussten die Entstehung des Films? - Regie und Drehbuch analysieren:

Welche künstlerischen Entscheidungen traf Willi Forst, und wie beeinflussten sie die Aussage des Films? - Zensur und Freigabe:

Welche Kontroversen gab es um die Veröffentlichung des Films, und wie reagierten Behörden und Kirche darauf?

- Gesellschaftliche Moralvorstellungen untersuchen:

Welche gesellschaftlichen Normen und Tabus der 1950er Jahre werden im Film thematisiert? - Vergleich mit anderen Skandalfilmen:

Welche Parallelen gibt es zu anderen Filmen, die moralische Debatten ausgelöst haben? - Frauenbild analysieren: Welche Rolle spielt Marina als weibliche Hauptfigur im Kontext der Nachkriegszeit und der damaligen Geschlechterrollen?

- Filmkritiken auswerten:

Welche Meinungen vertraten zeitgenössische Kritiker über den Film und seine Darstellung von Moral und Gesellschaft? - Rezeption in Ost- und Westdeutschland:

Wie wurde der Film in den unterschiedlichen politischen Systemen aufgenommen? - Retrospektive Bewertungen: Wie wurde der Film später in Retrospektiven bewertet, und welche neuen Interpretationen sind entstanden?

- Gesellschaftliche Erinnerungskultur: Welche Rolle spielt der Film heute in der Auseinandersetzung mit Moral und gesellschaftlichen Normen?

Web-Beiträge

Lutz Frühbrodt: Hildegard Knef – Von der Sünderin zur Diva. Die Zweite Aufklärung – 10. April 2022