Klassenstruktur im Kaiserreich

Klassenstruktur und Gesellschaft

Detlef Endeward (11/2025)

Klasse an sich (strukturell)

bezeichnet die objektive Lage einer sozialen Gruppe im Produktionsprozess.

Beispiel: Arbeiter, die keine Produktionsmittel besitzen und gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen.

Hier ist Klasse eine ökonomische Kategorie, unabhängig davon, ob die Betroffenen sich dessen bewusst sind.

Eine strukturelle Grundlage

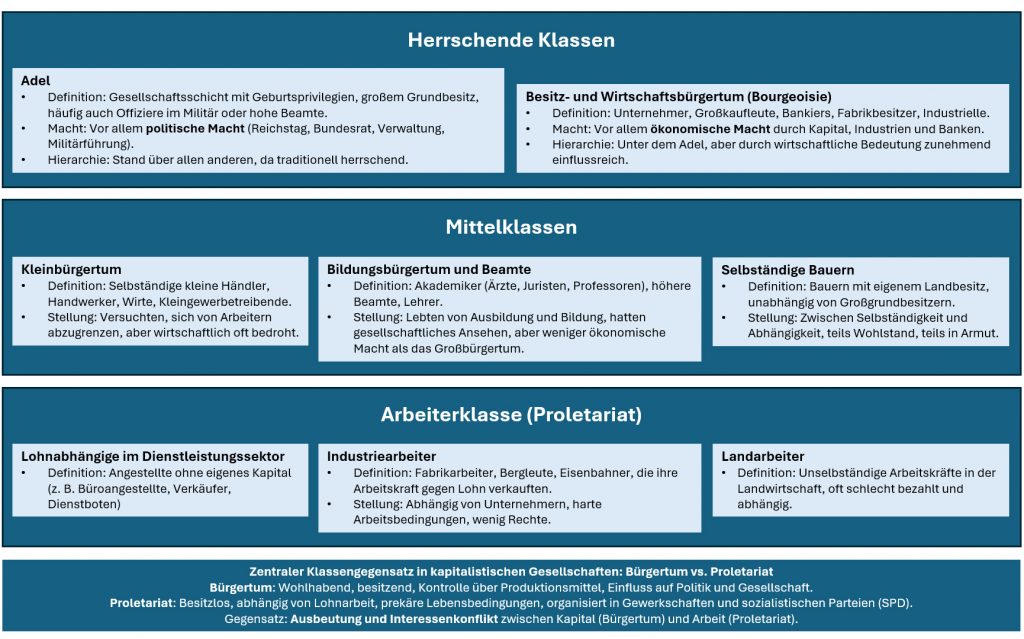

Die Gesellschaft des Deutschen Kaiserreichs war durch eine tiefgreifende soziale Differenzierung geprägt, in der sich unterschiedliche Klassen mit teils widersprüchlichen Interessen, Funktionen und politischen Haltungen gegenüberstanden. Die sozioökonomische Ordnung beruhte auf der kapitalistischen Produktionsweise, war jedoch zugleich von vorindustriellen, feudalen Strukturen durchzogen. Die wichtigsten Klassen – Bourgeoisie, Kleinbürgertum, Proletariat und Landproletariat – lassen sich in ihrer Funktion und ihrer sozialen Lage und ihrem politischen Verhalten differenziert analysieren.

Die Bourgeoisie

Die kapitalistische Klasse – bestehend aus Großindustriellen, Bankiers und großen Unternehmern – nahm eine zentrale Stellung im ökonomischen Gefüge des Kaiserreichs ein. Durch die Industrialisierung und die zunehmende Durchdringung des Weltmarkts konnte sie ihre Profite erheblich steigern. Besonders in der Schwerindustrie, im Bankenwesen und in der chemischen Industrie entstanden mächtige Unternehmenskonglomerate, die eine immer größere Kontrolle über die Produktionsmittel ausübten.

Trotz ihrer ökonomischen Dominanz blieb die Bourgeoisie politisch in einer ambivalenten Position. Anders als in Frankreich oder Großbritannien gelang es der deutschen Bourgeoisie nicht, die politische Macht vollständig an sich zu ziehen. Statt einer offenen bürgerlich-demokratischen Revolution entschied sie sich für ein Bündnis mit den bestehenden feudalen Kräften – insbesondere mit dem ostelbischen Großgrundbesitz, den sogenannten Junkern. Dieses Bündnis mit der adeligen Elite und dem autoritär geprägten Obrigkeitsstaat sicherte der Bourgeoisie politische Stabilität und den Schutz ihrer wirtschaftlichen Interessen, offenbarte zugleich jedoch ihre relative politische Schwäche und mangelnde revolutionäre Entschlossenheit.

Das Kleinbürgertum

Das Kleinbürgertum stellte eine heterogene soziale Gruppe dar, die sich sowohl in ökonomischer Stellung als auch in politischer Orientierung zwischen Bourgeoisie und Proletariat bewegte. Es fungierte als sozialer Puffer, dessen Schwanken zwischen konservativer Reaktion und demokratischem Fortschritt erheblichen Einfluss auf die politische Stabilität des Kaiserreichs hatte.

Innerhalb des Kleinbürgertums lassen sich zwei zentrale Untergruppen unterscheiden:

-

Das selbstständige Kleinbürgertum umfasste vor allem Handwerker, kleine Händler, Wirte sowie selbständige Angehörige freier Berufe wie Ärzte oder Anwälte. Diese Gruppe war stark von der Konkurrenz durch die aufkommende Großindustrie betroffen. Handwerkliche Produktionsformen und lokale Märkte gerieten zunehmend unter Druck, was Existenzängste und Statusverluste mit sich brachte. Häufig entwickelten sich daraus antiindustrielle, konservative oder gar reaktionäre Tendenzen.

-

Das unselbstständige Kleinbürgertum bestand aus kleinen Angestellten, niederen Beamten sowie akademisch gebildeten Berufsgruppen ohne Kapitalbesitz. Diese Gruppe verfügte über Bildung und gewisse soziale Aufstiegshoffnungen, war aber materiell häufig prekären Lebensverhältnissen ausgesetzt. Besonders in städtischen Verwaltungs- und Dienstleistungsberufen nahm ihre Zahl stetig zu. Ihre kulturelle Nähe zum Bürgertum kontrastierte oft mit der ökonomischen Realität, was zu einem Gefühl der sozialen Deplatzierung führte.

Beide Teile des Kleinbürgertums waren empfänglich für ideologische Strömungen, die soziale Sicherheit und nationale Größe versprachen. So entwickelte sich das Kleinbürgertum zu einem Träger sowohl liberaler Reformideen als auch nationalistischer und antisozialistischer Bewegungen, insbesondere in Krisenzeiten.

Das industrielle Proletariat

Die quantitativ und qualitativ bedeutendste gesellschaftliche Umwälzung des Kaiserreichs betraf das industrielle Proletariat. Millionen Menschen verließen ländliche Regionen und zogen in die expandierenden Industriezentren des Westens und Südens, wo sie in den Fabriken unter oft erbärmlichen Arbeits- und Lebensbedingungen beschäftigt wurden. Lange Arbeitszeiten, niedrige Löhne, mangelhafte Wohnverhältnisse und fehlende soziale Absicherung prägten den Alltag der Arbeiterinnen und Arbeiter.

Im marxistischen Verständnis stellte das Proletariat die historisch fortschrittlichste Klasse dar – eine Klasse, die durch ihre Stellung im Produktionsprozess zur revolutionären Trägerin einer zukünftigen, klassenlosen Gesellschaft werden könne. Im Kaiserreich formierte sich das Proletariat zunehmend als eigenständige soziale und politische Kraft. Die Herausbildung von Gewerkschaften, Arbeiterbildungsvereinen und nicht zuletzt die rasante Entwicklung der Sozialdemokratie (SPD) zeugen von einem wachsenden Klassenbewusstsein.

Die Arbeiterbewegung entwickelte eigene kulturelle und soziale Institutionen, die nicht nur politische Mobilisierung, sondern auch alltägliche Solidarität organisierten. Trotz staatlicher Repression – etwa durch das Sozialistengesetz (1878–1890) – gelang es dem Proletariat, sich als dauerhafte politische Kraft zu etablieren.

Das Landproletariat

Neben der städtischen Arbeiterschaft existierte ein zahlenmäßig bedeutendes, aber oft übersehenes Landproletariat. Es umfasste vor allem Tagelöhner, landwirtschaftliche Saisonarbeiter und wirtschaftlich abhängige Kleinbauern. Diese Gruppe war besonders im Osten des Reiches verbreitet, wo die großagrarischen Strukturen unter der Dominanz der Junker weiter bestanden.

Das Landproletariat war ökonomisch schwach, politisch marginalisiert und kaum organisiert. Der Zugang zu Bildung, politischen Rechten und gewerkschaftlicher Organisation war auf dem Land stark eingeschränkt. Diese Gruppe lebte unter prekären Bedingungen, oftmals in vollständiger Abhängigkeit von Großgrundbesitzern, was eine Mobilisierung für politische oder soziale Rechte zusätzlich erschwerte.

Die Existenz und Lebenslage des Landproletariats offenbart die ungleiche Modernisierung des Deutschen Kaiserreichs: Während die westlichen und südlichen Regionen industrielle Fortschritte verzeichneten, dominierten im Osten weiterhin feudale Verhältnisse, die sozialpolitisch konservative Strukturen verfestigten.

Die Klassengesellschaft – ein komplexes Geflecht

Die Klassengesellschaft des Deutschen Kaiserreichs war durch ein komplexes Geflecht aus ökonomischen Abhängigkeiten, sozialen Ungleichheiten und politischen Machtverhältnissen geprägt. Die Bourgeoisie dominierte die Ökonomie, ohne politische Hegemonie zu erlangen. Das Kleinbürgertum schwankte zwischen Abstiegsängsten und Aufstiegshoffnungen, wodurch es sowohl für progressive als auch reaktionäre Bewegungen offen war. Das städtische Proletariat entwickelte sich zur zentralen oppositionellen Kraft im Reich, während das Landproletariat die Rückständigkeit und Persistenz feudaler Strukturen offenbarte.

Diese differenzierte Klassenanalyse macht deutlich, dass die soziale Struktur des Kaiserreichs nicht als abgeschlossene Modernisierungsgeschichte zu verstehen ist, sondern als konfliktreicher Übergang, in dem alte und neue Kräfte miteinander rangen – ein Spannungsfeld, das die politische Entwicklung Deutschlands bis weit ins 20. Jahrhundert hinein prägte.

Politisch-ökonomische Rahmenbedingungen

Klassenstruktur im Kaiserreich

Widersprüche und Dynamik der Klassenverhältnisse

Gesellschaft und Kultur

Kulturelle Hegemonie im Kaiserreich

Arbeiterbewegung im Kaiserreich