Geschichtsbewusstsein

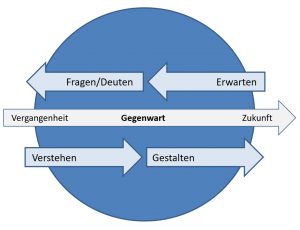

Geschichtsbewusstsein ist der „Inbegriff all der Tätigkeiten des menschlichen Bewußtseins, in denen Vergangenheit gedeutet wird, um Gegenwart zu verstehen und Zukunft zu erwarten.“

Jörn Rüsen

Sinnbildung über Zeiterfahrung

Detlef Endeward (08/2025)

Geschichtsbewusstsein ist die Fähigkeit, gegenwärtige gesellschaftliche Zustände als zeitgebunden zu begreifen und aus der Deutung von Vergangenheit Orientierung für Gegenwart und Zukunft zu gewinnen. (Vgl. Lange, 2004)

Geschichtsbewusstsein verknüpft also Vergangenheitsdeutung, Gegenwartsverständnis und Zukunftserwartung.

Durch Geschichtsbewusstsein wird Geschichte aus einer reinen Rückschau gelöst und als Denktätigkeit der Gegenwart verstanden. Vergangenheit ist nicht nur Rekonstruktion, sondern immer auch ein Bild, das sich Menschen von ihr machen.

Durch Geschichtsbewusstsein wird Geschichte aus einer reinen Rückschau gelöst und als Denktätigkeit der Gegenwart verstanden. Vergangenheit ist nicht nur Rekonstruktion, sondern immer auch ein Bild, das sich Menschen von ihr machen.

Ziel ist eine Kompetenz, die hilft, zeitliche Veränderungen zu verstehen und daraus Handlungsperspektiven abzuleiten. Historisches Denken „macht aus Zeit Sinn“ und transformiert Zeitzusammenhänge in Sinnzusammenhänge.

Historisches Erzählen (nach J. Rüsen)

Im Konzept des Geschichtsbewusstseins ist das historische Erzählen die zentrale Denkoperation, die den eigentlichen Transformationsprozess leistet: Ausgangspunkt sind Erinnerungen und Deutungen der Vergangenheit. Historisches Erzählen ist also die Grundoperation, die Erfahrungen der Vergangenheit so zu deuten, dass daraus Zukunftsperspektiven entstehen.

Verzeitlichung bedeutet dann, diese nicht isoliert zu betrachten, sondern in Beziehung zu Gegenwart und Zukunft zu setzen.

Historisches Erzählen ordnet Ereignisse, Erfahrungen und Entwicklungen so, dass aus bloßen Zeitabfolgen Sinnzusammenhänge entstehen – also Deutungen, die Orientierung geben. Erst durch diese narrative Strukturierung wird Geschichte zu einem Werkzeug, mit dem Handlungsoptionen für die Zukunft abgeleitet werden können.

Kurz gesagt: Historisches Erzählen ist das „Bindemittel“, das Zeit in Bedeutung verwandelt – ohne diese erzählerische Leistung blieben Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unverbunden nebeneinanderstehen.

Historisches Lernen entwickelt Sinnbildungskompetenzen und eine mentale Struktur, die Vergangenheitserinnerung mit Lösungen für gegenwärtige Probleme verknüpft.

Materialistisches Geschichtsverständnis

Utopiefähigkeit

Einbindung in das Gessamtmodell

Die Bedeutung historisch-politischer Filmbildung