Histotainment – kein Beitrag zur Entwicklung historischer Kompetenz

Zwischen Faszination und Verklärung

Detlef Endeward (08/2025

In einer Medienlandschaft, die Geschichte zunehmend als Spektakel inszeniert, gewinnt der Begriff „Histotainment“ an Bedeutung. Die Verbindung von „History“ und „Entertainment“ beschreibt Formate, die historische Inhalte unterhaltsam aufbereiten – sei es in Doku-Dramen, Reenactments, Computerspielen oder populären Zeitschriften. Was auf den ersten Blick wie eine Chance für breitere Geschichtsvermittlung erscheint, birgt bei genauerem Hinsehen eine tiefgreifende Problematik: Die mediale Dramaturgie ersetzt allzu oft die kritische Auseinandersetzung mit Vergangenheit durch emotionalisierte Narrative und mythische Überhöhungen.

Emotionalisierung, Authentizitäts-Fiction und Personalisierung als Deutungsstrategien

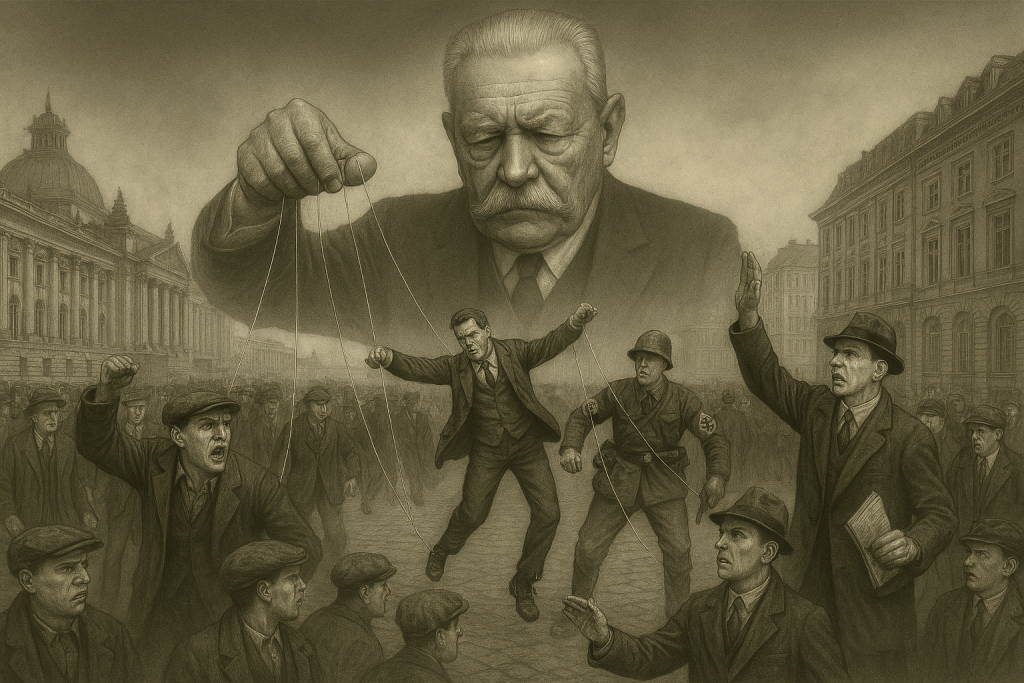

Histotainment setzt auf dramatische Wendepunkte, Identifikationsfiguren und spektakuläre Inszenierungen. Dadurch wird Geschichte nicht als komplexer Prozess verstanden, sondern als Bühne für „große Persönlichkeiten“ und „verborgene Geheimnisse“. Die Zuschauer erleben Faszination – aber keine Erkenntnis.

Komplexe historische Zusammenhänge werden auf einzelne Figuren oder Ereignisse reduziert. Die Geschichte wird zur Erzählung über „Helden“ oder „Schurken“, statt als strukturelles Zusammenspiel von sozialen, politischen und ökonomischen Kräften. Das fördert Mythenbildung statt multiperspektivischer Analyse.

Die Inszenierung erzeugt eine Illusion von Nähe und Echtheit, die jedoch selten einer quellenkritischen Prüfung standhält. Die Zuschauer glauben, Geschichte „gesehen“ zu haben – ohne sie wirklich verstanden zu haben.

Diese Strategien liefern einen engen Deutungsrahmen, in dem wenig Raum für Ambivalenz, strukturelle Zusammenhänge oder alternative Perspektiven bleibt. Statt multipler Geschichtsbilder entsteht ein dominantes Narrativ, das sich leicht konsumieren lässt, aber kaum zur Reflexion anregt.

Die Verdrängung kritischer Fragestellungen an die Geschichte

Das zentrale Problem liegt in der Verdrängung kritischer Fragestellung. Geschichtsbewusstsein – verstanden als die Fähigkeit, Vergangenheit im Horizont gegenwärtiger Fragen zu deuten – wird durch Histotainment nicht gefördert, sondern unterlaufen. Die Zuschauer werden nicht dazu eingeladen, historische Entwicklungen zu hinterfragen oder eigene Deutungen zu entwickeln, sondern in eine vorgefertigte Dramaturgie eingebunden, die Faszination statt Erkenntnis erzeugt.

Die Folge ist eine Mythologisierung der Geschichte: Persönlichkeiten wie Kaiser Wilhelm II, Adolf Hitler oder Konrad Adenauer erscheinen nicht mehr als historische Akteure in komplexen Kontexten, sondern als Projektionsflächen für Emotionen und Identifikation. Die Geschichte wird zur Kulisse für Unterhaltung – und verliert dabei ihren Bildungsanspruch.

Konsequenzen für Bildung und Gesellschaft

Gerade im schulischen Kontext stellt sich die Frage, wie mit Historytainment umzugehen ist. Die Integration populärer Formate in den Unterricht kann Chancen bieten – etwa zur Motivation oder zur Anknüpfung an Lebensweltbezüge. Doch ohne didaktische Reflexion droht die Übernahme unreflektierter Narrative. Es braucht eine aktive Auseinandersetzung mit den medialen Deutungsstrategien, eine Schulung im kritischen Umgang mit Quellen und eine Förderung historischer Urteilskraft.

Der Tagungsbericht von Dietmar von Reeken (2007) zur Konferenz „Aufklärung, Bildung, Histotainment?“ betont zwar die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit zwischen Geschichtsdidaktik und Medienproduktion, doch genau diese Forderung wirft die Frage auf, wie weit sich Bildungsansprüche mit medialen Vermarktungslogiken überhaupt vereinbaren lassen.

Die Medienlogik – eine an Quote orientierte Dramaturgie – verlangt nach Emotionalisierung (z. B. durch Personalisierung oder dramatische Zuspitzung), Reduktion von Komplexität (für schnelle Verständlichkeit) sowie Visualisierung und Storytelling (für hohe Reichweite) Die kritische historische Bildung hingegen strebt Multiperspektivität, Quellenkritik und Reflexion historischer Deutungsmuster. Wenn Didaktiker in die Konzeption eingebunden werden, besteht die Gefahr, dass sie nicht als gleichwertige Partner, sondern als didaktische Feigenblätter fungieren – um Formate „bildungsfähig“ zu machen, ohne die dramaturgische Struktur wirklich zu hinterfragen.

Für Oliver Näpel (20011) hat „Histotainment“ eine ambivalente Bedeutung. Einerseits erkennt er an, dass audiovisuelle Medien wie Filme und Fernsehsendungen eine zentrale Rolle in der heutigen Geschichtskultur spielen und das Geschichtsbewusstsein sowie die Geschichtsvorstellungen der Gesellschaft prägen. Andererseits sieht er auch die problematischen Aspekte von Histotainment. Er kritisiert, dass viele dieser Formate oft von wirtschaftlichen Interessen und dem Ziel der Unterhaltung geprägt sind, was zu einer Vereinfachung, Verzerrung oder sogar Falschdarstellung historischer Fakten führen kann. Er warnt vor der Gefahr, dass solche Medien als unhinterfragbare „Mastererzählungen“ wahrgenommen werden, die historische Komplexität reduzieren und stereotype Geschichtsbilder perpetuieren. Er stellt zwar heraus, dass Histotainment für Kinder und Jugendliche nur eine begrenzte Bedeutung in ihrer Freizeit hat und beruft sich dabei auf Studien, wie z.B. die KIM-Studie, gleichwohl sieht er die Notwendigkeit, Schülerinnen im Geschichtsunterricht zu einem kritischen Umgang mit diesen Medien zu befähigen. Er betont die Wichtigkeit von Dekonstruktionskompetenzen, um die filmischen Geschichtsnarrationen zu analysieren, ihre Intentionen zu hinterfragen .

Neue Formen – alte Beispiele

Sinnvoller wäre sicher nicht die Anpassung der Bildung an die kommerzielle Medienlogik, sondern die Entwicklung neuer Formate, die kritische Geschichtsvermittlung selbst zum Erlebnis machen – ohne auf Authentizitätsillusionen oder Dramatisierung zurückzugreifen. Denkbar wären z.B. Interaktive Webformate mit Quellenarbeit oder Dokumentationen mit eingebauter Meta-Ebene zur Reflexion – eingebunden in Online-Lernwerkstätten. Denkbar wäre auch eine Rückbesinnung auf traditionelle Formen der filmischen Geschichtsdarstelleng, wie sie z. B. Erwin Leiser oder Michael Romm produziert haben.

Literatur

Dietmar von Reeken (2007): Tagungsbericht: Aufklärung, Bildung, „Histotainment“? – Zeitgeschichte in Unterricht und Gesellschaft heute, in: H-Soz-Kult, 30.03.2007, https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-120189.

Moderne Ansätze zur lebendigen Vermittlung von Geschichte – Ein kurzer Überblick über Konzepte und Begriffe. Veröffentlicht am 25. Juli 2012 von JSachers

Der Beitrag plädiert für eine differenzierte Betrachtung dieser Begriffe und Konzepte, um Missverständnisse zu vermeiden und die Vielfalt historischer Vermittlungsformen besser zu verstehen.

Knopp, Guido; Quandt, Siegfried [Hrsg.] (1988): Geschichte im Fernsehen. Ein Handbuch, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1988

Näpel, Oliver (2011): Film und Geschichte: „Histotainment“ im Geschichtsunterricht. In: Michele Barricelli / Martin Lücke (Hrgs.): Handbuch Praxis Geschichtsunterricht. Schwalbach / Ts. 2011, S. 146-171.

Wolf, Fritz (2003): Alles Doku – oder was. Über die Ausdifferenzierung des Dokumentarischen im Fernsehen, (Expertise des Adolf-Grimme-Instituts im Auftrag der Landesanstalt für

Medien NRW, der Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW, des Südwestrundfunks

und des ZDF (LfM-Dokumentation, Bd. 25), Wuppertal 2003.