Zentrale Motive im Film der Weimarer Republik

von GFS-Admin_2021 · Veröffentlicht · Aktualisiert

Gustav Froehlich als Freder Fredersen auf dem Set von METROPOLIS (1926)

Gustav Froehlich als Freder Fredersen auf dem Set von METROPOLIS (1926)

Aufdecken tiefenpsychologischer Dispositionen

Zeiträume von wirtschaftlicher, sozialer und politischer Unsicherheit waren für Siegfried Kracauer prädestiniert, um die Spielfilme dieser Zeit als Quellen für gesellschaftliche Mentalitäten zu sehen/lesen:

Ich behaupte, daß mittels einer Analyse der deutschen Filme tiefenpsychologische Dispositionen, wie sie in Deutschland von 1918 bis 1933 herrschten, aufzudecken sind: Dispositionen, die den Lauf der Ereignisse zu jener Zeit beeinflußten und mit denen in der Zeit nach Hitler zu rechnen sein wird… (Vorwort 1946 zu „Von Caligari zu Hitler“)

„An die Stelle der Verantwortung trat das Bedürfnis nach Ablenkung, und die Leinwand lieferte sie in Hülle und Fülle.“

„Schock der Freiheit“ meint: Überforderung, Entfremdung, Flucht in Eskapismus.

„Der Schock der Freiheit“ bedeutet bei Kracauer, dass die plötzliche Freiheit nach 1918 nicht zur Selbstbefreiung führte, sondern zur kollektiven Desorientierung. Diese Leerstelle füllten autoritäre Sehnsüchte – die Filme würden diese Tendenz oft deutlicher zeigen, als die politische Debatte es tat.

Er sieht in den Filmen der frühen Weimarer Jahre eine symbolische Verarbeitung dieses Zustands: Statt souverän mit Freiheit umzugehen, erscheinen in den Filmen Angstphantasien, Tyrannenfiguren, dämonische Mächte, die Ordnung versprechen. Caligari wird so zur Metapher: Die Menschen hätten theoretisch die Möglichkeit, sich zu emanzipieren – aber stattdessen akzeptieren sie lieber die Unterordnung unter eine Autorität.

Filmische Beispiele für den „Schock der Freiheit“ (ca. 1918–1920)

Das Cabinet des Dr. Caligari (1920, Robert Wiene)

Für Kracauer das Paradebeispiel: Die Figuren sind frei, aber sie ertragen die Freiheit nicht. Statt Autonomie zu leben, unterwerfen sie sich einem tyrannischen Hypnotiseur. Der „Schock“ zeigt sich darin, dass Freiheit in Angst und Abhängigkeit umschlägt.

Der Golem, wie er in die Welt kam (1920, Paul Wegener)

Das Motiv der künstlich geschaffenen, unkontrollierbaren Autorität. Die Menschen fühlen sich der selbst erzeugten Macht ausgeliefert – ebenfalls ein Ausdruck von Freiheitsangst.

Von Morgens bis Mitternacht (1920, Karlheinz Martin, expressionistischer Film)

Erzählt von einem Kassierer, der nach einem Diebstahl durch die Großstadt rast – frei, aber haltlos. Kracauer sieht darin ein Sinnbild für die Desorientierung nach 1918: grenzenlose Möglichkeiten, die ins Nichts führen.

Algol. Tragödie der Macht (1920, Hans Werckmeister)

Ein Mann erhält überirdische Macht (eine Energiequelle), doch anstatt Befreiung endet es in Katastrophe. Freiheit wird nicht positiv gestaltet, sondern führt zu Selbstzerstörung

Er nennt aber nicht nur die expressionistischen Angstfilme, sondern auch die massenhaft produzierten Historienfilme und Sexfilme der unmittelbaren Nachkriegszeit.

Historienfilme (Kostümfilme, Monumentalepen) wie z.B. Madame Dubarry (1919, Ernst Lubitsch), Anna Boleyn (1920, Ernst Lubitsch) boten Flucht in eine vergangene, „geordnete“ Welt (Könige, Höfe, klare Hierarchien). Für Kracauer Ausdruck einer Gesellschaft, die mit der neuen Freiheit nichts anzufangen wusste und lieber in alte Herrschaftsbilder zurückwich.

Sexfilme / Skandalfilme, wie die viele sog.„Aufklärungsfilme“ mit erotischem Anstrich waren nach Kracauer Ausdruck einer Desillusionierung und eines moralischen Vakuums: Die alten Normen waren weg, die neuen Werte unsicher. Statt Freiheit produktiv zu nutzen, flüchtete man in Sensationen, Reize, Tabubrüche.

Kracauer liest beide Strömungen als Symptome einer überforderten Gesellschaft: Die einen suchten Halt im Rückgriff auf Autorität & Vergangenheit (Historienfilm). Die anderen versanken im hektischen Genuss und Tabubruch (Sexfilm). Gemeinsam aber: Beide Richtungen vermieden die Auseinandersetzung mit der Gegenwart – das ist der Kern von „Schock der Freiheit“

Eine grundlegende Intention des filmischen Expressionismus war es, die innere Welt der Empfindungen und Gedanken durch äußere Entsprechungen sichtbar zu machen, vor allem elementare Gefühle wie Angst, Hass, Liebe. Sie „veranschaulichen eine von Wahnvorstellungen und Spukgestalten bevölkerte Welt“.

Das berühmteste Werk war der Film CALIGARI. Er war aber ein zu anspruchsvoller, intellektueller, Film, um ein Publikumserfolg zu werden. Dennoch übte sein Grundmotiv, die scheinbar unvermeidliche seelische Entscheidung zwischen Tyrannei und Chaos eine außerordentliche Anziehungskraft aus. Zwischen 1920 und 1924 nahmen zahlreiche deutsche Filme dieses Thema wieder auf und weiteten es nach verchiedenen Richtungen aus.

Ein Teil des Filmschaffens macht sich der Darstellung von Tyrannen zu Aufgabe.

In diesem Filmtypus hegten die Deutschen jener Zeit – ein noch unentschiedenes, in der Wahl seiner Herrschaftsform noch freies Volk – keinerlei Illusionen über die möglichen Folgen der Tyrannei; im Gegenteil: man gefiel sich in genauer Einzelschilderung ihrer Verbrechen und Leiden, die sie mit sich bringt. Begründete sich ihre Einbildung

in der Furcht vorm Bolschewismus? Oder beschwor man diese Sschreckensvisionen,

um Gelüste auszutreiben, die man als die eigenen empfand, von denen zu befürchten stand, sie könnten einen selbst besitzen? (Es bleibt jedenfalls ein merkwürdiger Zufall, daß kaum ein Jahrzehnt später das nationalsozialistische Deutschland genau die Kombination physischer und seelischer Foltern, wie sie der deutsche Film seinerzeit darstellte, in die Praxis umsetzen sollte.) (Kracauer, a.a.O., S.84)

Das CABINETT DES DR. CALIGARI (1920)

Das CABINETT DES DR. CALIGARI (1920) DER MÜDE TOD (1921)

DER MÜDE TOD (1921) DR. MABUSE DER SPIELER (1922)

DR. MABUSE DER SPIELER (1922) DER LETZTE MANN (1924)

DER LETZTE MANN (1924)

„Die Revolte erschöpft sich im Aufruhr gegen Symbole; sie erreicht nicht die Kräfte, die hinter ihnen stehen.“

Schlussakkord der Nachkriegsphase (1918–1924

In den frühen Weimarer Filmen gab es nach Kracauer Momente der Revolte, Auflehnung, Individualität – Figuren, die gegen Autoritäten kämpfen oder sich befreien wollen. Doch diese Auflehnung bliebe unvollständig und inkonsequent: Sie führte nicht zu wirklicher Selbstermächtigung, sondern endete filmisch fast immer in Unterwerfung, Resignation oder Wiederherstellung von Autorität.

Für Kracauer spiegelt das eine kollektive Mentalität wider: Die deutsche Gesellschaft nach 1918 hatte zwar die Möglichkeit, demokratische Freiheit zu gestalten, war aber psychologisch nicht bereit – am Ende überwog die Sehnsucht nach Ordnung und Führerfiguren.

Filmische Beispiele

Dr. Mabuse, der Spieler (1922, Fritz Lang)

Zunächst erscheint Mabuse als Symbol für Chaos, Aufruhr und zersetzende Kräfte. Doch am Ende triumphiert wieder eine „Autorität“ (der Staat, die Polizei). Die „Revolte“ gegen Ordnung kippt in eine neue Form von Herrschaft und Unterwerfung.

Die Straße (1923, Karl Grune)

Der Protagonist wagt den Ausbruch aus der Enge des bürgerlichen Hauses (= kleine Revolte). Aber er findet in der Straße nur Chaos, Verführung, Verbrechen. Am Ende kehrt er in die alte Ordnung zurück – die Freiheit war nicht auszuhalten.

Diese Filme würden das entscheidende Dilemma der Weimarer Gesellschaft inszenieren: Freiheit wird zwar erprobt, aber als Gefahr und Bedrohung erlebt. Daher kommt es zum „Umschlag“: aus Auflehnung gegen Autorität wird eine neue Unterwerfung unter Autorität.

Im Rückblick sieht Kracauer hier eine psychologische Vorwegnahme des Nationalsozialismus: Die Republik wurde nicht verteidigt, sondern filmisch (und mental) preisgegeben.

„Noch ein weiterer Versuch wurde in den Nachkriegsjahren gemacht, das unerträgliche innere Dilemma zu überwinden. Er plädiert für die Wiederaufnahme autoritären Verhaltens, indem er eine Mentalität voraussetzte, die lieber ein tyrannisches Regime als das Chaos herrschen sähe. Typisch für diese autoritäre Tendenz waren zwei Filme, die aus beinahe feindlichen Lagern stammten und sehr verschiedene Milieus widerspiegeln. Trotz ihrer augenscheinlichen Unterschiede befürworten sie dasselbe psychologische Modell.“ (Krachauer, a.a.O.S. 124)

Der eine Film ist FRIDERICUS REX ein “filmisch triviales Ufa-Produkt, das 1922 in die Kinos kam.“ Der andere „Musterfilm, der autoritäres Verhalten nahelegte“, war der Film DIE STRASSE (1923).

„Die Menschen erscheinen wie gelähmt; sie handeln nicht, sie lassen geschehen.“

Die Weimarer Gesellschaft nach 1924 war nicht wirklich stabilisiert, sondern innerlich blockiert

Nach den Krisenjahren schien die Republik stabilisiert, aber diese Stabilität war für Kracuer eher eine Starre. Man wich den fundamentalen Problemen aus (soziale Ungleichheit, Demokratiefeindlichkeit). In der Bevölkerung würde ein Gefühl von Passivität, Apathie, innerer Lähmungherrschen. Statt Aufbruch dominierten Stagnation und Orientierungslosigkeit.

Viele Produktionen dieser Jahre zeigten keine klare Dynamik mehr (weder kämpferische Auflehnung noch offene Unterwerfung), sondern Stillstand, Resignation, Scheitern im Unentschiedenen.

Filmbeispiele

Die freudlose Gasse (1925, G. W. Pabst)

Bild einer Gesellschaft im Elend, ohne Ausweg. Die Figuren sind paralysiert, in Armut und moralischer Korruption gefangen.

Sylvester (1924, Lupu Pick)

Kammerspiel, in dem die Figuren ihre Konflikte nicht lösen können. Alles endet in Stillstand und Zerfall.

Varieté (1925, E. A. Dupont)

Leidenschaft und Eifersucht führen in die Katastrophe, nicht in Befreiung.

Der „Zustand der Lähmung“ ist nach Kracauer eine kollektive Mentalitätsdiagnose: Die Gesellschaft flieht nicht mehr massenhaft in Historien- oder Sexfilme (wie in den frühen 1920ern), sondern verliert sich in innerer Erstarrung. Die Filme spiegelten diese Haltung: keine klaren Lösungen, sondern Stagnation, Passivität, Unfähigkeit zur Entscheidung.

Für Kracauer ist das eine Vorstufe zur Katastrophe: Wer im Lähmungszustand verharrt, kann der Dynamik extremistischer Bewegungen nichts entgegensetzen.

Gebannt von der herrschenden Lähmung, kultivierten die deutschen Filmemacher ein Filmgenre, das den Querschnitt eines beliebigen Bereichs der Realität darstellte. Diese Filme waren für die Stabilisierungszeit sogar noch charakteristischer als die Pabst-Filme, da ihre Neutralität das logische Resultat des Querschnittsprinzips selbst war. Sie hätten ihre eigenen Regeln verletzt, wenn sie sich zu einem Für und Wider bekannt hätten, das sie nur streiften. Sie verkörperten den reinsten Ausdruck der Neuen Sachlichkeit im Film. Ihre So-ist-das-Leben-Stimmung war stärker als ihre noch so schwachen sozialistischen

Gefühle. (Kracauer: a.a.aO., S. 191)

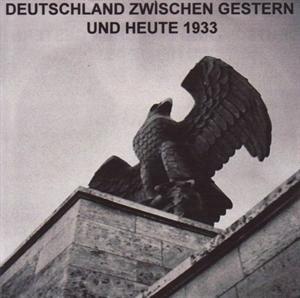

Der erste Film dieser Art war DIE ABENTEUR EINES ZEHNMARKSCHEINS (1926). Straßenszenen beherrschen den „Prototyp aller echten deutschen Querschnittsfilme“: BERLIN, DIE SYMPHONIE EINER GROßSTADT (1927). MENSCHEN AM SONNTAG (1929) war schließlich einer der ersten Filme, der die „Aufmerksamkeit auf das Los des ‚kleinen Mannes‘ lenkte“. Und mit DEUTSCHLAND – ZWISCHEN GESTERN UND HEUTE (1933/34) wird die „charakteristische Neutralität“ dieser Filme gleichsam zur Gleichgültigkeit gegenüber der Veränderung der politischen Atmosphäre durch die faschistische Machtübernahme.

Nach Kracauer: a.a.O., S. 191-200

BERLIN, DIE SYMPHONIE EINER GROßSTADT (1927)

BERLIN, DIE SYMPHONIE EINER GROßSTADT (1927) MENSCHEN AM SONNTAG (1929)

MENSCHEN AM SONNTAG (1929) DEUTSCHLAND ZWISCHEN GESTERN UND HEUTE (1933)

DEUTSCHLAND ZWISCHEN GESTERN UND HEUTE (1933)

Gegen Ende der Stabilisierungsphase fand nach Kracauer das Kinopublikum „Geschmack an Gesellschaftskritik“ – Gesellschaftskritik aber auch im Gewand „gefälschter Gefühle“!? Kritische Filme, die an den Ersten Weltkrieg erinnerten, fanden ihr Publikum – und ihre politischen Gegner.

HEIMKEHR (1928)

HEIMKEHR (1928) NIEMANDSLAND (1931)

NIEMANDSLAND (1931)

Die Entwicklung des Tonfilms eröffneten den Regisseuren neue Möglichkeiten. Die zahlreichen Operettenfilme waren eine Variante, die den Ton als Gestaltungsmittel nutzten. Große Publikumserfolge waren die Filmkomödien der frühen 30er Jahre: Die Drei von der Tankstelle (1930) oder Ein blonder Traum (1932) zählten dazu.

Auch die Querschnittfilme änderten ihre Tendenz: Melodie der Welt (1930) und Das Lied vom Leben (1931)

Ferner fanden „Erfolgsstorys“ ihr begeisterte Publikum, mit dem Star dieser Filme: Hans Albers.

MELODIE DER WELT (1930)

MELODIE DER WELT (1930) DIE DREI VON DER TANKSTELLE (1930)

DIE DREI VON DER TANKSTELLE (1930) EIN BLONDER TRAUM (1932)

EIN BLONDER TRAUM (1932)

DER BLEUE ENGEL (1930)

DER BLEUE ENGEL (1930) M – EINE STADT SUCHT EINEN MÖRDER (1931)

M – EINE STADT SUCHT EINEN MÖRDER (1931)

BERGE IN FLAMMEN

BERGE IN FLAMMEN MORGENROT (1933)

MORGENROT (1933)

MUTTER KRSUSENS FAHRT INS GLÜCK (1929)

MUTTER KRSUSENS FAHRT INS GLÜCK (1929) BRÜDER (1929)

BRÜDER (1929) KUHLE WAMPE (1931)

KUHLE WAMPE (1931)

IM WESTEN NICHTS NEUES (USA 1932)

IM WESTEN NICHTS NEUES (USA 1932)

Zentrale Motive im Film der Weimarer Republik

Rückkehr der Erinnerungen – umkämpfte Erinnerung: Der Erste Weltkrieg im Film

Großstadt und Moderne

Das veränderte Frauenbild

Sozial- und Gesellschaftskritik