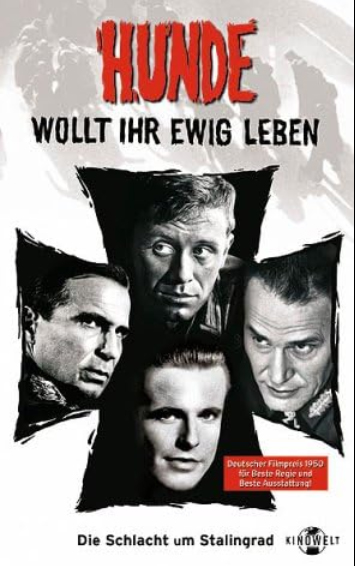

Hunde, wollt ihr ewig Leben (1959)

von GFS-Admin_2021 · Veröffentlicht · Aktualisiert

Filmszene aus HUNDE, WOLLT IHR EWIG LEBEN (Filminstiut Hannover)

Filmszene aus HUNDE, WOLLT IHR EWIG LEBEN (Filminstiut Hannover)

Annotation

Hunde, wollt ihr ewig leben? (1959) ist ein deutscher Antikriegsfilm in der Regie von Frank Wisbar über die Schlacht von Stalingrad. Oberleutnant Wisse beginnt als überzeugter Nationalsozialist, erkennt aber die Sinnlosigkeit des Krieges. Der Film zeigt die Brutalität militärischer Logik und die psychische Zerstörung der Soldaten eindrucksvoll

| Produktionsland | Deutschland |

| Erscheinungsjahr | 1959 |

| Länge | 93 Minuten |

| Stab | |

| Regie | Frank Wisbar |

| Drehbuch | Frank Wisbar, Frank Dimen, Heinz Schröter |

| Produktion | Deutsche Film Hansa GmbH & Co. (Alf Teichs) |

| Musik | Herbert Windt |

| Kamera | Helmut Ashley |

| Schnitt | Martha Dübber |

| DarstelllerInnen | |

|

|

Auszeichnungen

1959 mit dem Filmband in Silber für die beste Filmarchitektur und mit dem Filmband in Gold für den besten Film ausgezeichnet.

Der Film spielt im Herbst und Winter 1942/43 während der Schlacht von Stalingrad. Der junge, nationalsozialistisch geprägte Oberleutnant Wisse wird als Verbindungsoffizier zu den rumänischen Truppen versetzt. Während einfache Soldaten erkennen, dass sie dem Gegner chancenlos ausgeliefert sind, glauben die Offiziere unter General Paulus weiterhin an einen Sieg.

Wisse ist zunächst überzeugt von der nationalsozialistischen Ideologie und trägt dazu bei, eine Offensive der Roten Armee abzuwehren. Doch mit der Zeit erkennt er die Sinnlosigkeit des Krieges und beginnt, seine Überzeugungen zu hinterfragen. Major Linkmann, der nur an sein eigenes Überleben denkt, versucht zu desertieren, wird jedoch von seinen eigenen Soldaten erschossen.

Am Ende des Films marschieren die überlebenden deutschen Soldaten nach der Kapitulation von Stalingrad in die Kriegsgefangenschaft2

Der Film wurde in und bei Göttingen gedreht. Außenaufnahmen entstanden unter anderem im Harz bei Clausthal-Zellerfeld.

Der Rote Platz – Filmkulisse (Filminstitut Hannover)

1958 entsteht auf dem Freigelände der Göttinger Ateliers der größte Gebäudekomplex, der je nach dem Krieg für einen deutschen Film errichtet wurde. Der Architekt Walter Haag baut für HUNDE, WOLLT IHR EWIG LEBEN die unheimliche Ruinenlandschaft Stalingrads nach. Basierend auf dem Buch von Fritz Wöss, inszeniert der Spezialist für Kriegsgeschichten Frank Wisbar (HAIE UND KLEINE FISCHE, 1957) den Untergang der 6. Deutschen Armee.

Die Bitte des Regisseurs um Unterstützung lehnt die der damalige Bundesverteidigungsminister Franz-Josef Strauß mit der Begründung ab, die Zeit sei „noch nicht reif für eine überzeugende Gestaltung dieses Schicksal gewordenen Geschehens“. So robben im Winter 1958/59 statt echter Soldaten nur Studenten der Bergakademie Clausthal-Zellerfeld über eine verschneite Harz-Hochebene, während Göttinger Statisten durch die nachgebauten Kulissen Stalingrads auf dem Ateliergelände stürmen.

„Aus heutiger Sicht kommt der Film mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln aus. Die Außenaufnahmen, in denen Kriegshandlungen, z. B. Panzerschlachten oder Geschützkampf, zu sehen sind, sind weitgehend montiertes Archivmaterial. Für die Filmaufnahmen wurde lediglich eine Panzerattrappe benötigt, die auf einen Traktor montiert worden war. Die Kampfszenen in der Stadt selbst sind das Ergebnis von Studioaufnahmen. Walter Haag zeichnete verantwortlich für die preisgekrönten Studiokulissen, in denen für die Aufnahmen scharf geschossen wurde. Für die Szenen mit Verwundeten setzte Wisbar ausschließlich Kriegsversehrte als authentische Statisten ein“ (Wikipedia, abgerufen: 27.04.2024)

Jury Begründung

Die kompromisslose Nüchternheit dieses Kriegsfilms, der bei höchster Sorgfalt in der Regie, in den Dialogen und in den Bauten ein realistisches Bild vom Untergang der sechsten Armee in Stalingrad vermittelt, hebt ihn beträchtlich über andere Filme seines Genres hinaus. Indem der Film die Tragödie von Stalingrad an einer exemplarischen Gruppe deutscher Soldaten und Staboffiziere mit der Genauigkeit einer sachlichen Beschreibung darstellt, überlässt er dem Zuschauer die Schlussfolgerungen und wirkt darum ungleich eindringlicher als andere Filme, die auf eine Tendenz hin angelegt wurden.

(…)

Der Ausschuss empfiehlt dem Antragsteller eine Änderung des Titels. Die historische Herkunft des Titelzitats, das aus naheliegenden Gründen nicht in Anführungszeichen geführt wird, dürfte dem größeren Teil des Publikums unbekannt sein. Abgesehen davon ist der Wortlaut des Titels dem Inhalt des Films nicht gemäß.

Der Film gehöret bis in die 80er Jahre zum 16mm-Spielfilm-Angebot fast aller Landesmedienstellen und galt weithin als ein „Antikriegsfilm“.

Bei Bandmann/Hembus schaffte es der Film 1980 nicht, zu den „Klassikern“ gezählt zu werden, immerhin aber eine Erwähnung bei den 522 weiteren deutsche Filmen zu finden. Dort wird er allerdings – mit einem Zitat von T. Kotulla aus der Filmkritik von 1959 belegt – weniger freundlich bewertet:

Die Schlacht von Stalingradendend mit dem Zug der deutschen Überlebenden in die sowjetische Gefangenschaft, wobe ein Militärpfarrer sagt ‚Vielleicht werden wir lernen aus all diesem‘, und ein Gefreiter antwortet ‚Oder auch nicht‘. „Ein heikles Thema verlangt den großen Künstler; hier sind routinierte Stümperei undunterentwickeltes politisches Bewußtsein am Werk gewesen“ Theodor Kotulla, Filmkritik, 1959)

In den zahlreichen Notzen auf Filmplattformen im Internet überwiegen dann wieder positive Beurteilungen. Da ist von einem „Meisterwerk des deutschen Nachkriegsfilms“ (AL!VE) die Rede oder man konstatiert „Eine eindringliche filmische Aussage“.

Die einschlägigen Lexika aurteilen differenzierter: „Im ganzen ist es der Regie gelungen, sich von der Unredlichkeit üblicher Kommerz-Kriegsfilme jener Jahre zu entfernen.“ (filmdienst), aber „Regisseur und Szenaristen [wußten] das wichtige Thema gesellschaftlich und historisch nicht recht einzuordnen“ (Reclam Filmlexikon).

Und der Evangelische Filmbeobachter empfiehlt den Film ab 14. Jahren!

„Regisseur Frank Wisbars Filmversion beschwört die apokalyptische Landschaft zurück, den Höllenspuk der Stalinorgeln, das Stakkato der MGs und die Einschläge der Karabinerkugeln. Eine eindringliche filmische Aussage mit einem hervorragenden Ensemble. Ein Meisterwerk des deutschen Nachkriegsfilms!“ (AL!VE, zitiert nach WIkipedia)

Kriegswinter 1942/43: Die 6. Armee harrt eingekesselt in Stalingrad aus. Oberleutnant Wisse (Joachim Hansen), bisher ein treuer Diener der faschistischen Kriegspolitik, kommen Zweifel. Niemand glaubt noch an den „Endsieg“. Nur der fanatische Major Linkmann (Wolfgang Preiss) – aber der befehligt vom sicheren Bunker aus. Kurz vor dem Angriff der Russen will er sich absetzen… Der routiniert inszenierte Film verzichtet zwar auf Glorifizierungen, aber auch auf die klare Absage an das NS-Regime. (cinema.de; abgerufen: 27.04.2024)

Die Stalingrad-Katastrophe von 1942/43. Es beginnt wenige Tage vor dem Ausbruch der großen winterlichen Einkesselungsschlacht und endet mit dem Marsch in die Gefangenschaft, unmittelbar nach der Kapitulation von Stalingrad… Regisseur Frank Wisbars Filmversion beschwört die apokalyptische Landschaft zurück, den Höllenspuk der Stalinorgeln, das Stakkato der MGs und die Einschläge der Karabinerkugeln. Eine eindringliche filmische Aussage. (cinemaxx.de; abgerufen 27.04.2024

Der mit Spielfilmmitteln unternommene Versuch eines Gesamtbildes der Katastrophe von Stalingrad (1942/43). Am Faden des geschichtlichen Geschehens begleitet die Handlung ihre Hauptfigur, einen anfangs nationalsozialistisch gesinnten Offizier, vom Beginn der Einkesselung bis zur Kapitulation der 6. Armee. Im ganzen ist es der Regie gelungen, sich von der Unredlichkeit üblicher Kommerz-Kriegsfilme jener Jahre zu entfernen. Die Ansätze zu einem realistischen Drama des Massenschicksals reichen aus, auch die mögliche Wirkung positiv zu sehen. (filmdienst.de)

Reclams Lexikon des deutschen Films (1995): „Mit gewohnter handwerklicher Souveränität inszenierte Wisbar dieses gut besetzte Stalingrad-Drama und ließ die Figuren selbst das Geschehen in lapidar-pessimistischen Sätzen kommentieren. So dramaturgisch ergiebig diese Technik auch war, vermochte sie dennoch nicht zu verbergen, dass Regisseur und Szenaristen das wichtige Thema gesellschaftlich und historisch nicht recht einzuordnen wußten.“ (Zitiert nach Wikipedia)[5]

Evangelischer Filmbeobachter: „Die Tragödie von Stalingrad mit dokumentarischer Echtheit und außergewöhnlicher Gestaltungskraft zu einem eindringlichen Aufruf gegen die Unmenschlichkeit und Sinnlosigkeit des modernen Krieges verfilmt. Ab 14 zu empfehlen.“ (Zitiert nach Wikipedia)[6]

Falk Schwarz: Kotau vor dem Führer – filmportal.de 19.07.2017

„Hunde, wollt ihr ewig leben?“ ist im Bestand zahlreicher Landesbildstellen jahrzehntelang als Anti-Kriegsfilm geführt worden – eine Kategorisierung, die einerseits nachvollziehbar ist, andererseits jedoch die eigentliche filmische Intention verkennt. Zwar zeigt der Film mit großer Härte den Irrsinn, die Sinnlosigkeit und das Leiden der Soldaten in der Schlacht von Stalingrad. Doch zugleich ist er ein Produkt seiner Entstehungszeit und fügt sich formal und dramaturgisch in die Tradition klassisch inszenierter Kriegsfilme der 1950er Jahre ein.

Der 1959 erschienene Film setzt auf eine für die damalige deutsche Nachkriegskinematographie ungewöhnlich aufwändige Rekonstruktion der Stalingrad-Schlacht. Dieses Bemühen zeigt, wie wichtig es Regisseur Frank Wisbar war, das Kampfgeschehen realistisch, groß, eindrücklich zu inszenieren – ein Kennzeichen des Kriegsfilms, nicht des reinen Anti-Kriegsfilms. Die Darstellung heroischer Durchhaltegesten, die Fokussierung auf „tapfere“, gleichzeitig aber leidende und betrogene Soldaten, ordnet den Film gleichzeitig in die Tradition der Mythenbildung um Stalingrad ein.

Der Film bedient einen bis heute wirkmächtigen Topos der bundesrepublikanischen Erinnerungskultur: Die einfachen Soldaten erscheinen als Opfer eines unmenschlichen Schicksals, ebenso wie Opfer einer inkompetenten und ideologisch verblendeten NS-Führung, die ihre militärischen Pflichten vernachlässigt oder bewusst ignoriert. Diese Erzählung entlastet die kämpfenden Soldaten und schiebt Verantwortung nach oben, was sich in vielen westdeutschen Filmen der 1950er Jahre findet.

Politische Botschaft: Kritik am Führerbefehl – aber ohne Systemkritik

Der Film transportiert damit durchaus eine politische Botschaft: Er kritisiert Hitlers stures Festhalten an der Verteidigung Stalingrads und rückt die Heeresführung als warnende, aber ignorierte Experten ins Bild. Dies entspricht einer Standarderzählung der Nachkriegszeit, nach der das Militär „vernünftig“ gewesen sei, während Hitler irrational agierte.

Die Szene, in der ein deutscher Agent im Bild erschossen wird, während im Off militärischer Jargon monoton von sowjetischen Gegenschlägen berichtet, bringt die Diskrepanz zwischen Propaganda und Realität bildlich auf den Punkt. Hitlers berüchtigter Hinrichtungsbefehl für die 6. Armee wird eindrucksvoll als Symbol für sein menschenverachtendes Kalkül inszeniert.

Einführung: Die ambivalente Ästhetik des Auftakts

Der Filmanfang illustriert die erwähnte Ambivalenz besonders deutlich: Mit militärischer Marschmusik und einer stolz paradierenden Reitertruppe, die am „Führer“ vorbeidefiliert, wirkt der Einstieg zunächst fast wie ein klassischer Wehrmachtsfilm der 1940er Jahre. Erst der harte Kontrast – das Bild eines gefallenen Soldaten, dem es „egal ist, wer den Krieg gewann oder verlor“ – verschiebt die Perspektive und lässt das Publikum erahnen, dass die gezeigte martialische Inszenierung brüchig ist.

Mitsprache der historischen Figuren: Paulus als entlastete Figur

Besonders bemerkenswert ist die Darstellung von Feldmarschall Paulus. Seine Worte nach der Beförderung können als filmisches Element einer Selbstentlastung gelesen werden: Er sei belogen worden, habe vertraut – und nun stünden er und seine Männer vor dem Untergang. Die filmische Darstellung nimmt diese Sichtweise weitgehend unkritisch auf und festigt damit den Mythos des „verlassenen Generals“, der sich im späteren westdeutschen Diskurs stark verfestigte.

Anti-Kriegsfilm im Effekt, aber Kriegsfilm in der Form

„Hunde, wollt ihr ewig leben?“ ist zweifellos ein Film, der das Grauen des Krieges zeigt – aber er ist ebenso stark ein klassischer, handwerklich ambitionierter Kriegsfilm, der Opfermythen reproduziert, politisch vereinfachende Schuldzuweisungen vornimmt und die Geschichte aus einer spezifisch westdeutschen Perspektive der 1950er Jahre erzählt.

Seine Einordnung als Anti-Kriegsfilm ist daher nur halb richtig: Der Film ist anti-Kriegsfilm im Effekt, aber Kriegsfilm in der Form, und er dient zudem der Stabilisierung bestimmter Narrative über Stalingrad und die Rolle des deutschen Militärs.

- Beschreibe die Darstellung der Schlacht von Stalingrad. Welche filmischen Mittel (z. B. Kameraführung, Licht, Ton) werden verwendet, um die Grausamkeit des Krieges zu verdeutlichen?

- Analysiere die Charakterentwicklung von Oberleutnant Wisse. Wie wird sein innerer Wandel filmisch dargestellt?

- Untersuche die Farbgestaltung und das Szenenbild. Wie tragen diese Elemente zur Atmosphäre des Films bei?

- Welche Rolle spielt die Musik im Film? Wie unterstützt sie die emotionale Wirkung der Szenen?

- Wie wird die Ruinenlandschaft von Stalingrad inszeniert? Welche Symbolik steckt in der Darstellung der zerstörten Stadt?

- Recherchiere die Produktionsbedingungen des Films. Welche Herausforderungen gab es bei der Darstellung von Stalingrad im Jahr 1959?

- Diskutiere, wie die Nachkriegszeit und die politische Situation in Deutschland die Themenwahl des Films beeinflusst haben könnten.

- Welche Rolle spielte die Bundeswehr bei der Produktion des Films? Wie wurde der Film von der damaligen Gesellschaft aufgenommen?

- Vergleiche den Film mit anderen Kriegsfilmen der 1950er Jahre. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es in der Darstellung des Zweiten Weltkriegs?

- Untersuche, wie der Film die Perspektive der deutschen Soldaten darstellt. Gibt es Hinweise auf eine kritische Auseinandersetzung mit der NS-Ideologie?

- Vergleiche die Darstellung der Schlacht von Stalingrad im Film mit historischen Fakten. Welche Aspekte sind realistisch, und wo gibt es Abweichungen?

- Analysiere die Beziehung zwischen den deutschen und rumänischen Truppen im Film. Wie spiegelt diese Beziehung die tatsächlichen Allianzen und Spannungen wider?

- Welche gesellschaftlichen Werte und Normen der Nachkriegszeit spiegeln sich in der Handlung und den Figuren wider?

- Diskutiere die Darstellung von General Paulus im Film. Wie wird seine Rolle in der Schlacht von Stalingrad interpretiert?

- Erstelle eine Tabelle, die die historischen Ereignisse der Schlacht von Stalingrad mit den Ereignissen im Film vergleicht.

- Schreibe eine Rezension aus der Perspektive eines Zuschauers der 1950er Jahre. Wie könnte der Film damals wahrgenommen worden sein?

- Diskutiere, welche Botschaften des Films auch heute noch relevant sind. Welche Aspekte wirken aus heutiger Sicht veraltet?

- Führe eine Umfrage durch: Wie wirkt der Film auf ein modernes Publikum? Welche Unterschiede gibt es zur damaligen Rezeption?

- Analysiere, wie der Film die Opferrolle der deutschen Soldaten darstellt. Welche Wirkung könnte dies auf die Zuschauer gehabt haben?

- Diskutiere in einer Gruppe, ob der Film als Antikriegsfilm oder als Verherrlichung des Soldatentums wahrgenommen werden kann.