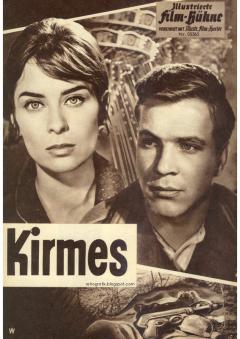

Kirmes (1960)

von GFS-Admin_2021 · Veröffentlicht · Aktualisiert

Annotation

Wolfgang Staudtes „Kirmes“ (1960) verwebt die Ereignisse um einen 1944 in seinem Heimatdorf gescheiterten Wehrmachtsdeserteur mit der westdeutschen Gegenwart von 1959. Das Drama entlarvt kollektives Schweigen und Mitläufertum und stellt unbequeme Fragen an die Nachkriegsgesellschaft.

| Produktionsland | Deutschland |

| Originalsprache | Deutsch |

| Erscheinungsjahr | 1960 |

| Länge | 102 Minuten |

| Stab | |

| Regie | Wolfgang Staudte |

| Drehbuch | Wolfgang Staudte |

| Produktion | Real-Film, Hamburg (Harald Braun, Helmut Käutner , Wolfgang Staudte) |

| Musik | Werner Pohl |

| Kamera | Georg Krause |

| Schnitt | Lilian Seng |

| DarstellerInnen: | |

|

|

Der 1960 von Wolfgang Staudte inszenierte Film Kirmes spielt auf zwei Zeitebenen – im Jahr 1944 gegen Ende des Zweiten Weltkriegs und im Jahr 1959 in einem kleinen Eifeldorf. Im Mittelpunkt steht der junge Wehrmachtsdeserteur Robert Mertens, verkörpert von Götz George, der nach seiner Flucht aus der Armee in sein Heimatdorf zurückkehrt und dort verzweifelt Schutz sucht. Doch weder seine Eltern noch Freunde oder der Pfarrer wagen es, ihm zu helfen – aus Angst vor den Repressionen des NS-Regimes. Als er entdeckt wird und sich keine Rettung abzeichnet, sieht Robert nur noch den Ausweg des Selbstmords. Die Familie verscharrt seine Leiche heimlich in einem Bombentrichter.

Fünfzehn Jahre später, während die Dorfbewohner die alljährliche Kirmes vorbereiten, stoßen Arbeiter beim Aufbau eines Karussells auf ein Skelett samt Wehrmachtshelm und Maschinenpistole. Damit kehrt die verdrängte Vergangenheit ins Bewusstsein zurück: Der inzwischen zum Bürgermeister aufgestiegene ehemalige NS-Ortsgruppenleiter möchte das Geschehen vertuschen, und die Mehrheit der Dorfbewohner ist bereit, das Thema ruhen zu lassen. Auf dem Kriegerdenkmal steht Roberts Name weiterhin als „vermisst“, und dieser vermeintliche Ehrenstatus soll nicht „beschmutzt“ werden. Ungeachtet des Fundes wird die Kirmes gefeiert – ein bitteres Sinnbild für das bewusste Verdrängen von Schuld und Verantwortung.

(nach: wikipedia)

Der Fall „Kirmes

Streit um moralische Positionen

Unbewältigte Vergangenheit und nicht eingelöste historische Schuld haben offenbar einen traumatischen Zustand erzeugt, der bei der Behandlung eines Themas aus jüngster Vergangenheit keine andere Definition und keinen anderen kritischen Standpunkt zuläßt, als den der Anklage.

Der Film ,,KlRMES“ aber ist in keiner Hinsicht Anklage. Die Geschichte könnte im dreißigjährigen Krieg ebenso spielen wie in einem beliebigen, sozialen Notstandsgebiet. Persönlichkeiten, keine Helden, keine Widerstandskömpfer, keine guten und auch keine schlechten Menschen. Sie sind nur Produkte der Angst, Opfer des ethischen Widerspruchs zwischen Krieg und Christentum, in ihrer moralischen Kraft überfordert von einer unmoralischen Zeit. So ist,,KlRMES“ nicht Anklage, sondern Plädoyer.

Und so ist esauch zu verstehen, daß man ,,in dem gesomten Film keine einzige Menschengestalt antrilft, die in relativ positiver Art den Standort verkörpern könnte, von dem ein solcher Angriff mit Fug und Recht geführt werden könnte und sollte“. (Zitat der Filmbewertungsstelle)

lch sehe keinen Angriff darin, unter vielen Menschen auf einem Kirmesplatz auch ein paar Bundeswehrsoldaten zu zeigen. Sie gehören unleugbar zu unserem Gegenwartsbild.

ln den wenigen Filmmetern des Anfangs eine,,böswillige ldentifikation“ mit dem Dritten Reich zu sehen, läßt die Objektivität der Bewertung in zweifelhaftem Licht erscheinen, um so mehr, als sie kurzerhand mit einem,,harten Schnitt“ argumentiert, wo eine übernormal lange Zeitblende die Rahmenhandlung einleitet.

Das Verhalten aller Beteiligten nach dem Auffinden des Skeletts in unserer Gegenwart kann nur retrospektiv beurteilt werden unter dem Aspekt menschlichen Versagens. Jeder hatte, um das Leben dieses jungen Mertens zu bewahren, sein Möglichstes getan. Das Möglichste ober hatte nicht gereicht. Und so suchen sich alle, nicht nur der Voater, ,,mit allgemeinen, abwehrenden und ausweichenden Redensarten“ zu beschwichtigen. Weder in religiösen noch in menschlichen Bezirken kann es eine Beantwortung der Frage nach der Schuld geben. Aber es gibt die berechtigte Annahme, daß der Tote in Wahrheit ein unbekannter Soldat ist. Diese Möglichkeit enthebt auch den Dorfgeistlichen „jeder Maßnohme kraft seines Amtes“, und es scheint mir kaum ein ,,Zerrbild der Gegenwart“ zu sein, wenn auch er eine Vergangenheit ruhen lossen will, in der sich keiner bewähren konnte.

Was die Kritik an der Figur des Ortsgruppenleiters betrifft, so ist dazu zu sagen, daß fast jede Art von Überzeichnung noch hinter der Wirklichkeit zurückbleiben muß. Die Verteilung der Macht und der Gewalt an die aufgeblasensten Hohlköpfe war ein Symptom der Zeit. Hitler und seine Vasallen, in einem Dokumentarfilm heute betrachtet, sind von grausiger, unglaubhafter Lächerlichkeit. Nicht anders der Ortsgruppenleiter in ,,KlRMES“. Seine Worte sind Porteiphrosen, die um so polternder werden, je unsicherer er selbst wird. Er vertritt in dem Eifeldorf die Macht, die auch ihn beherrscht, die auch ihn treibt. Aber die Dorfbewohner streiten sich mit ihm, sagen ihm Wohrheiten, die sich nicht jeder seiner Stelle hätte gefallen lassen. Er sagt bei solcher Gelegenheit mehrmals: Wenn ich jetzt tun würde, was meine Pflicht ist… Aber er tut es nie. Er fuchtelt einmal der Pistole herum, er schlägt einmal die Fremdarbeiterin, und als die Uniform gefunden wird, ruft er die Gestopo ins Dorf. Er ist ein Popanz, damals wie heute.

ln der Begründung der Bewertungssttelle taucht immer wieder das Wort Anklage auf, um dann zu folgern, daß diese Anklage nicht entsprechend künstlerisch oder psychologisch behandelt wurde. Angeklagt allein ist der Krieg. Und gemeint ist, daß es nur e i n moralisches Verhalten gibt, mit aller Kraft gegen den Krieg zu sein. Den Anfängen zu wehren. Wenn es zu spät ist, gibt es nur noch Opfer. Opfer des Krieges sind nicht nur die Toten.

Welche Worte der Dorfgeistliche, der den Deserteur vier Tage versteckt gehalten hat in seiner bohrenden Angst findet und einem jungen Bauern gegenüber für richtighält, mag theoretisch unzureichend sein, wichtig ist nur, daß man empfindet, erist in unabwendbarer Gewissensnot. Er ist ein Opfer des Krieges.

Und so auch die anderen. Die Eltern, die Wirtsleute, die Schwägerin, die Annette.

Daß der Film Aggressionen erzeugt, ist mir verständlich, daß diese aber bei einem von Amtswegen geschulten Zuschauerkreis zu sicher unbewußten Unterstellungen und Mißdeutungen geführt haben, macht das Ersuchen um nochmalige Prüfung des mir vorliegenden Entscheids unabwendbar.

„Es ist zum Beispiel doch wohl einigermaßen unwahrscheinlich, daß ein Vater, der seinen Sohn plötzlich im Keller als Deserteur findet, sich erst einmal mit seinem Sohn betrinkt.“ (Zitat der Filmbewertungsstelle)

Von,,plötzlich“ kann keine Rede sein. Jedes Kind weiß heute, daß eine bestimmte Zeit vorausgegongen sein muß, wenn man nach einer langen überblendung mitten in einem Diaolog einer Szene beginnt. Daß der Vater mit seinem Sohn trinkt – nicht sich betrinkt, – hat eine unübersehbare Ursache. Er versucht, seinem Sohn die Gefahrlosigkeit seines elterlichen Asyls vorzugaukeln, er trinkt sich Mut und Hoffnung zu, er macht den Versuch, die aufkommende Angst zu bändigen. Dieser Versuch scheitert. Als der Vater sich selbst aufgibt, verläßt der Sohn das Elternhaus.

Man muß schon ein Halbgott sein, wenn man nicht bereit ist, sich mit dem menschlichen

Versagen angesichts von Folter und Tod zu identifizieren.

Dem Regisseur Staudte ist nicht der Drehbuchautor zum Verhängnis geworden, sondern

die Drehbuchautoren, die durch die Erfindung des Übermenschen, des Helden, des Retters in der Not, eine liebe Filmwohnheit gemacht haben. Auf Kosten der Wahrheit, aber zum Behagen des Beschauers. ,,KlRMES“ aber will nicht Behagen, wohlgefällige Selbstbetrachtung, sondern Selbstbesinnung. Die leidenschaftlich geführten Diskussionen, die er bei den wenigen Aufführungen bisher hervorgerufen hat, waren Streitgespräche um moralische Positionen, Und genau das habe ich mir von meiner Arbeit erhofft.

W. Staudte: Streit um moralische Positionen. In Film und Fernsehen Heft 9/1986, S. 44/45

Der Film Kirmes entstand in einer Phase des westdeutschen Kinos, in der Regisseur Wolfgang Staudte gezielt unbequeme Themen der NS-Vergangenheit und der frühen Bundesrepublik ins Blickfeld rückte. Hier die zentralen Eckpunkte:

-

Entstehungszeit & Premiere

-

Drehbeginn: Mai 1960

-

Uraufführung: 2. Juli 1960 im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele Berlin

-

Zeitlicher Hintergrund: Adenauer-Ära mit restaurativer Erinnerungspolitik, Amnestien und personeller NS-Kontinuität in Verwaltung und Politik.

-

-

Produktion & Drehorte

-

Produktionsfirma: Real-Film, Hamburg

-

Produzenten: Harald Braun, Helmut Käutner, Wolfgang Staudte

-

Atelieraufnahmen in den Real-Film-Studios Hamburg-Wandsbek

-

Außenaufnahmen u. a. auf der ehemaligen Domäne Scharzfels (Ortsteil von Barbis, Südharz) – ländliche Szenerie als glaubwürdige Kulisse für das Eifeldorf.

-

-

Ästhetische & politische Zielsetzung

-

Erster Film, den Staudte über die von ihm mitgegründete FFP (Freie Film Produktion) realisierte – Ausdruck seines Unabhängigkeitswillens und künstlerischer Eigenständigkeit.

-

Thematischer Fokus: Aufdeckung verdrängter Kriegs- und Schuldgeschichten im Mikrokosmos eines Dorfes.

-

Inszenierung der „Doppelzeit“ (1944 & 1959) als dramaturgisches Mittel, um Kontinuitäten zwischen NS-Zeit und Nachkriegsgesellschaft sichtbar zu machen.

-

-

Rezeption & Auszeichnungen

-

Juliette Mayniel erhielt auf der Berlinale 1960 den Silbernen Bären als beste Darstellerin.

-

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) verlieh das Prädikat „wertvoll“.

-

Zeitgenössische Kritiken lobten das Engagement, bemängelten teils jedoch plakative Figurenzeichnung – eine bewusste Zuspitzung, um moralische Fragen unmissverständlich zu stellen.

-

Kirmes ist damit nicht nur ein Kriegs- und Nachkriegsdrama, sondern auch ein filmisches Statement in einer Phase, in der kritische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit im Mainstreamkino noch selten war.

Jurybegründung

Der Hauptausschuss hat über den Film „Kirmes“ lang und intensiv diskutiert. Die vorliegenden Erläuterungen des Regisseurs Wolfgang Staudte zu diesem Film haben zur Klärung wesentlich beigetragen. Der Film ist in der Tat nicht als Anklage, sondern als die Demonstration eines Exempels zum Thema von den Grenzen der moralischen Kräfte des Menschen im Krieg, im Terror, in der Ausnahmesituation anzusehen. Allerdings hat Staudte in der Rahmenszene gewisse Details angebracht, die als tendenziöse Absicht missverstanden werden können. Doch wird das Wesentliche hiervon nicht berührt.

Der Deserteur und die Desertion, ein Thema, zu dem Mut gehört, weil es ein Tabu verletzt, werden im Buch und Dialog erschütternd menschlich motiviert und durch den jungen Götz George und alle, die mit ihm in Gewissensnot geraten, so wahrhaftig, unpathetisch und differenziert dargestellt, dass der Filmbesucher sich zur Konfrontation mit dem Thema gestellt sieht, mag er wollen oder nicht. Dem französischen Mädchen hat die Regie etwas zu viel erotisches Kino zugemutet, doch ist die Schauspielerin vom Typ her vorzüglich. Die Abstufung der Charaktere in den verschiedenen Situationen der Angst, des Terrors, der Illusion, der Hoffnung, des Mutes und Versagens ergibt ein Exempel dessen, was in den schrecklichen Tagen möglich war. Der Pfarrer ist so wenig eindeutig wie der Vater des desertierten Soldaten. Die Mutter ist tapferer, aber auch das ist relativ; sie kann entschiedener sein, weil ihr Mann die Last scheinbarer Gefügigkeit trägt. Der Ortsgruppenleiter, von Reichmann mimisch vorzüglich dargestellt, ist einer aufgeblasene Figur, lächerlich und fürchterlich, aber nicht ein Bilderbuchteufel, sondern die treffende Studie eines Schwächlings.

Der Hauptausschuss hat auch die Frage, ob die Identität des Ortsgruppenleiters von damals mit dem Bürgermeister von heute tendenziös missverstanden werden könne, diskutiert. Er verneint diese Frage. Die mögliche Personidentität auf einem kleineren Posten kann nicht so verstanden werden, als sollte der Terror des dritten Reiches mit den politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik parallelisiert oder gar gleichgesetzt werden.

Darstellung, Regie und Kamera des Films sind temperamentvoll und dramatisch akzentuierend. Viele Bildeinstellungen kommen über einen vordergründigen Realismus zu symbolhafter Verdichtung.

Lenhard: Ja, mit mit der Begründung, die Darstellung sei unglaubwürdig und menschenverachtend. Der Film behaupte ja, dass die Bewohner des Dorfs aus ihrer Erfahrung der Diktatur und des Krieges nichts gelernt hätten. Nach Staudtes Widerspruch erhielt der Film dann doch das Prädikat „wertvoll“, abgeschwächt durch den Hinweis auf Details, die als „tendenziöse Absicht“ missverstanden werden könnten.

Schuld, Verdrängung und moralische Bewährungsprobe im Spiegel der Nachkriegsgesellschaft

Detlef Endeward (2022/2025)

Die folgende Analyse orientiert sich am Analyse-Modell von D. Endeward.

Dieses Modell erfordert, die Ebenen von Filmrealität, Bedingungsrealität, Bezugsrealität und Wirkungsrealität in einem durchgehenden Erzählfaden miteinander zu verschränken – so, dass Form und Funktion, Zeit und Raum, ästhetische Entscheidungen und gesellschaftliche Kontexte ineinandergreifen. Im Zentrum steht die Frage: Wozu wählt der Film seine Bilder, Figuren und Konflikte – und wie wirken sie als Kommentar zur westdeutschen Nachkriegsgesellschaft? Der Ansatz verbindet die systematischen Dimensionen von Albrecht und Korte – das Raum‑Zeit‑Kontinuum eines Films, die immanente Analyse und die Kontext- und Wirkungsanalyse – und macht ihn für historisch-politische Filmbildung besonders tragfähig.

Folgenden ist diese Analyse entlang dieser integrierten Ebenen aufgebaut, jedoch nicht kapitelweise, sondern als fortlaufende Verdichtung – so wie die Kirmes im Film selbst: ein Kreislauf aus Wiederkehr, Aufdeckung und Verdrängung.

Kirmes spielt auf zwei Zeitebenen,

1944 und 1959, in einem Eifeldorf. Alljährlich wird die Kirmes aufgebaut; in einem dieser Jahre stößt man beim Verankern eines Karussells auf ein Skelett – daneben ein Wehrmachtshelm und eine Maschinenpistole. Damit kehrt die Geschichte von Robert Mertens zurück, einem jungen Wehrmachtsdeserteur, der 1944 in sein Heimatdorf floh, Hilfe bei Eltern, Pfarrer und Nachbarn suchte und schließlich – von Angst, Feigheit und Opportunismus der Dorfgemeinschaft im Stich gelassen – den Freitod wählte. Die Familie verscharrte die Leiche in einem Bombentrichter. 1959 ist aus dem ehemaligen Ortsgruppenleiter der NSDAP der Bürgermeister geworden, der „keine schlafenden Hunde wecken“ will. Auf dem Kriegerdenkmal steht Robert als „vermisst“ – ein Ehrenplatz, der nach Logik der Dorfhonorigkeit unbefleckt bleiben soll; die Kirmesgesellschaft möchte, dass Gras über die Geschichte wächst. Diese dramaturgische Doppelzeit – Gegenwart und Vergangenheit – ist keine bloße Konstruktion, sondern die Erzähllogik des Films: Was vom Dorf verdrängt wurde, kehrt als Leichnam des Unausgesprochenen zurück, buchstäblich aus der Erde. (siehe auch: Wikipedia.)

Die Filmrealität – also die immanente, am Werk selbst ablesbare Ebene – übersetzt diese Konstellation in eine präzise Bild- und Raumdramaturgie.

Das Dorf wird als soziales Mikrosystem gefasst, in dem Macht, Angst und Konformität in alltäglichen Gesten einschreiben: der Blick, der zu Boden geht; die Hand, die den Riegel vorschiebt; die Türe, die nicht geöffnet wird. Die Kirmes fungiert als wiederkehrendes Ritual, als Oberfläche der Vergnügung und als Mechanismus der Verdrängung: man dreht sich im Kreis, Musik übertönt das Unsagbare, der Karussellboden überdeckt – bis das Eisen in die Tiefe stößt. Gerade hier entfaltet Staudte sein Talent, Ethik in Topografie zu übersetzen. Der Bombentrichter, die Grube, der Festplatz: Orte werden zu moralischen Chiffren. Wenn sich 1959 das Dorf an der Oberfläche wieder intakt zeigt – neuer Bürgermeister, geputzte Fahnen, aufgeräumte Wirtschaft –, liegt darunter der ungesühnte Bruch. Der Fund des Skeletts ist visuelles Gewissen, unbestechliche Gegenwart eines Vergangenen, das die Gegenwart entlarvt. Diese Grammatik der Dinge ist Staudtes Handschrift seit DIE MÖRDER SIND UNTER UNS: Räume sprechen. Und sie sprechen hier das Urteil über ein Kollektiv, das Verantwortlichkeit verweigert. (

Zur Filmrealität gehört auch die Figurenschrift. Robert Mertens erscheint nicht als heldischer Widerständler, sondern als panischer, junger, erschöpfter Mensch, dessen Desertion keine heroische, sondern eine existenzielle Entscheidung ist – Leben retten, Heimat suchen, Schutz erbitten. Das macht die moralische Lage im Dorf unerbittlich konkret: Es ist nicht der Konflikt mit dem abstrakten „System“, sondern mit dem Gesicht des Nachbarn, dem Blick der Mutter, der Stimme des Pfarrers. Staudte zeichnet die Dorfgemeinschaft nicht als Monster, sondern als Summe kleiner Feigheiten; dennoch fällt er, so werfen es ihm zeitgenössische Kritiken vor, in manchen Figurenzeichnungen in Plakativität – der „stiernackige Nazi“, die karikierte Autorität, die lehrbuchhafte Moritatenführung. Man kann das als dramaturgische Zuspitzung lesen, die die Funktion des Films als Intervention unterstreicht, oder als Schwäche, die komplexe Milieubedingungen nivelliert. Der Film entscheidet sich hier für Klartext: Wer schwieg und wegsah, trug bei – und trägt immer noch bei. (Die Einschätzung, Kirmes sei „engagiert“, aber streckenweise „plakativ“ und die Täter bis zur Karikatur verzerrt, nimmt den Tenor des Lexikons des internationalen Films auf:)

Die Bedingungsrealität – Produktionsumstände, Drehorte, Industrie- und Festivalzusammenhänge – konkretisiert die ästhetische Entscheidung als Zeitdiagnose.

Staudte realisierte Kirmes bei Real-Film in Hamburg, mit Atelierarbeiten in Wandsbek und Außenaufnahmen u. a. an der ehemaligen Domäne Scharzfels bei Barbis im Südharz – eine ländliche Topografie, die das „Dorf als Welt“ plausibel trägt. Die Uraufführung fand am 2. Juli 1960 bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin statt. In demselben Jahr ist Kirmes zugleich als erster Film benannt, den Staudte über die von ihm mitgegründete FFP finanzierte; der Schritt markiert Unabhängigkeitswillen, ästhetische und politische Entschlossenheit. In dieser Konstellation – späte 1950er/frühe 1960er Jahre, Adenauer-Republik, Amnestien, Verwaltungs- und Elitenkontinuitäten, restaurative Erinnerungspolitik – ist die Wahl eines Dorfes als Ort der Handlung nicht unpolitisch: Das Dorf wird zur Bühne der Republik. Während auf den Plätzen Kirmes ist, wird im Rathaus Politik gemacht; die Amtsketten wechseln, die Gesichter bleiben. Dass der ehemalige Ortsgruppenleiter nun Bürgermeister ist, ist weniger Pointe als Diagnose.

Die Bezugsrealität fragt, wie sich das filmische Erzählen zu historischen Konstellationen verhält.

Desertion 1944 war in der Wehrmacht ein todeswürdiges Vergehen; die soziale Realität der „Heimatfront“ – Denunziation, Schweigen, Pfarrhaus als Ort der Moralverwaltung – ist in Kirmes als soziale Dynamik durchkonjugiert: Der einzelne Desertierte trifft nicht auf „das Militär“, sondern auf das Milieu. Für die frühbundesrepublikanische Erinnerungskultur war die Figur des Deserteurs lange eine Unperson; Ehre und Schande wurden – nicht nur in Dorfmilieus – entlang soldatischer Loyalitätsphantasien geregelt. Indem Staudte die Erzählung nicht an der Front, sondern am Küchentisch, im Pfarrhaus und im Bürgermeisterzimmer verankert, stellt er die moralische Frage heimatnah: Was heißt Hilfe, wenn sie gefährlich ist? Was heißt Mut, wenn er nicht belohnt wird? Und wer trägt die Verantwortung, wenn der Gesetzesrahmen Unrecht ist? Dass Robert auf dem Kriegerdenkmal als „vermisst“ geführt wird, verkehrt die Logik des Gedenkens: Man ehrt den „Gefallenen“, aber nicht den, der sich dem Tod entzog und deshalb starb. Das Denkmal wird so zur Ideologiesäule; die Kirmes davor zur Kulisse einer Erinnerung, die den, um den es geht, nicht kennt. Staudte zwingt die Betrachterinnen und Betrachter, das Denkmal als Text zu lesen – und den leeren Platz als Schuld.

Zur Form gehört die Doppelzeit dramaturgisch: Die 1959er Ebene ist nicht Epilog, sondern Prüfstand. Wie reagiert die Nachkriegsgesellschaft, wenn das Verscharrte gefunden wird? Was passiert mit dem Skelett, dem Helm, der Waffe? Was passiert mit den Verantwortlichen? Kirmes entscheidet sich gegen das juristische Tribunal und für das soziale: die Blicke, die Ausflüchte, die „vernünftigen“ Argumente, die Behauptung, der anständige Frieden brauche anständige Stille. Das Dorf drängt auf Schließung des Falls, nicht auf Aufklärung. Damit markiert der Film die Differenz zu anderen Staudte-Werken: Wo Rosen für den Staatsanwalt die institutionelle Ebene scharf ins Visier nimmt, lässt Kirmes die Institutionen im Hintergrund und legt die Moralökonomie des Alltags frei – eine Wahl, die seinen „zähen“, moritativen Ton erklärt und zugleich seine Wucht im Sozialen entfaltet. Es ist nicht der Staatsanwalt, der hier angeklagt wird, sondern das „Wir“, das sich sauber wähnt. (Funktionsvergleich innerhalb von Staudtes Werk: interpretierende Einordnung; die Benennung Rosen für den Staatsanwalt als Vergleich und das Fehlen der „unterhaltsamen Wirkung“ in Kirmes ist in Wikipedia als Unterscheidung der Tonlage angedeutet; Paraphrase

KIRMES und HERRENPARTIE – Filme testen den „moralischen Muskel“ der Bundesrepublik

Die Positionierung von Kirmes in Staudtes Gesamtwerk und in der BRD-Filmlandschaft der späten 1950er/frühen 1960er Jahre wird noch deutlicher, wenn man ihn neben Herrenpartie (1964) legt – ein späterer Staudte, der einen deutschen Männerchor in ein jugoslawisches Dorf führt, dessen männliche Bewohner in einer deutschen Vergeltungsaktion erschossen wurden. Auch dort prallen Vergangenheitsabwehr und Gegenwartsbedürfnis aufeinander, die Handlung kippt zwischen politischer Satire und Tragödie, und die Rezeption wirft dem Film „Nestbeschmutzung“ vor; die Kino-Karriere Staudtes als engagierter Gesellschaftskritiker fand an solchen Reaktionen eine Grenze. Der offizielle Beitrag zu Cannes 1964 scheiterte an der Ablehnung der Bundesregierung – ein Symptom jener politischen Bedingungsrealität, in der unbequeme Filme an Exportgrenzen stießen. In dieser Spiegelung erscheint Kirmes als Innenaufnahme derselben Mechanik: nicht der internationale Skandal, sondern die dörfliche Selbstzensur; nicht das Busunglück in den Bergen, sondern der Bombentrichter im Feld. Beide Filme testen den „moralischen Muskel“ der Bundesrepublik, beide finden Widerstand nicht nur in Figuren, sondern in Institutionen und Diskursen.

Zurück zur Filmrealität:

Die Besetzung trägt die moralische Bewegung. Götz George als Robert – eine frühe, eindringliche Präsenz – konzentriert den Film auf einen Körper, der dem Krieg entzogen und der Gemeinschaft ausgeliefert ist. Juliette Mayniel als Annette (in der Wikipedia-Besetzungsliste geführt), Hans Mahnke als Vaterfigur, Wolfgang Reichmann und die Ensembleleistung der Dorfbewohnerinnen und -bewohner machen das, was der Film will: den Alltag transparent. Keine aufschießenden Heldengesten, sondern verrinnende Zeit, die Falten im Gesicht der Mutter, die zögernde Hand des Pfarrers. Staudtes Entscheidung, Spitze und Kommentar zurückzunehmen – die Kabarett-Schärfe, die er anderswo nutzt – und stattdessen die Schwere der Situationen zu lassen, erklärt die Wahrnehmung des Films als „zähflüssig“ und „moritatenhaft“. Aber gerade in dieser Zähflüssigkeit liegt der Erkenntnisgewinn: Verdrängung ist eine zähe, klebrige Substanz; wer sie aufbricht, braucht Geduld. (Besetzungsangaben paraphrasiert nach Wikipedia, Deutung in eigener Analyseform.)

Die Kirmes selbst – als Motiv – hat mehrere Funktionen. Erstens ist sie das Ritual der Gemeinschaftsbildung; in der Enge des Dorfes werden Differenzen temporär aufgelöst, Musik und Tanz binden die Körper in ein Kollektiv, das das Individuum übertönt. Zweitens ist sie Erinnerungsmanagement; „Heile-Welt“-Veranstaltungen versprechen eine Zeit außerhalb der Zeit – und blenden so. Drittens ist sie ein ökonomisches Ereignis; die Kirmes bringt Geld, bringt Händler, bringt den kommunalen Rhythmus. In dieser Trias verdichtet der Film, was die Bundesrepublik in größerem Maßstab erlebte: Wachstum als Entlastung, Rituale als Erinnerungsersetzung, „normales Leben“ als Argument gegen Aufklärung. Der Karussellanker, der den Boden öffnet, ist deshalb Metapher und Mechanik zugleich: Die Apparatur des Vergnügens verletzt den Grund – und findet, was man darin vergrub. Es ist eine sarkastische Gnade des Erzählens: Nicht der Ermittler findet den Toten, sondern das Fest. Staudte unterläuft damit die Abwehrfigur der Kanalisierung: Man kann die Tote Vergangenheit nicht beliebig aus dem Sichtfeld halten, wenn die Gegenwartsmaschinen den Boden wieder und wieder durchstoßen.

Die zeitliche Parallelführung 1944/1959 strukturiert die Montage. Rückblenden sind nicht Rückzug, sondern Rücknahme des Schleiers. Der Schnitt legt ein postdramatisches Netz über die Dramaturgie: Perspektiven wechseln, die Erzählstimme bleibt kühl. Diese Kühlung – oft als „resignativ“ gelesen – ist Teil der Strategie, Moral nicht zu beteuern, sondern freizulegen. In der Nähe zu Die Mörder sind unter uns (wo das Motiv des verscharrten Kriegsschuldigen ebenfalls in Räume eingeschrieben ist) und der Distanz zu Rosen für den Staatsanwalt (wo Satire und Justizkomödie die Spitze bilden) positioniert sich Kirmes als dritter Modus: Moritat der Nachkriegsethik. Dass die Kamera von Georg Krause (der zuvor u. a. in Hollywood gearbeitet hatte) die Dörflichkeit ohne Sentiment einfängt, dass Lilian Sengs Schnitt die Zeiträume klar trennt, ohne sie hermetisch abzuschließen, und dass Werner Pohls Musik nicht überdramatisiert, sondern das Dorfklingen belässt, sind Handwerkelemente, die der moralischen Klarheit dienen, nicht der Gefälligkeit

Die Bedingungsrealität verlangt auch den Blick auf das deutsche Kino jener Jahre.

Zwischen den Erfolgen der Unterhaltungsware und den ersten tastenden, härteren Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit (auch im Kino der DDR) suchte Staudte im Westen eine Position, die ihn häufig zwischen die Stühle brachte. Kirmes war im Nachkriegsfilmkanon ein riskantes Projekt: Weder großkommerziell, noch vollständig im Autorenkino angelangt, mit einem jungen, aber noch nicht als „Star“ gesetzten Götz George und einem Sujet – Desertion –, das bis weit in die 1990er hinein gesellschaftlich heikel blieb. Dass Kirmes dennoch zur Berlinale eingeladen wurde, verweist auf die kulturelle Bewusstseinsarbeit, die Festivals in dieser Zeit leisteten; die spätere Karriere der Filmrezeption, die sowohl Anerkennung als auch Abwehr registriert, verortet den Film genau dort, wo er wirken wollte: in der Reibung. (Berlinale-Angabe, Besetzungskontext, Risiken: paraphrasiert/nachgeordnet nach Wikipedia für die Uraufführung und Besetzung, Deutung eigene.)

Die Wirkungsrealität über den Moment hinaus – als erinnerungskulturelles Artefakt – zeigt Kirmes heute als Lehrstück: nicht weil er „alles richtig macht“, sondern weil er die richtigen Fragen stellt.

Wer ist „wir“ im Dorf? Wer darf bestimmen, was auf dem Denkmal steht? Wer schützt wen – und warum? Und was ist der Preis der Ruhe? Unterrichtlich lässt sich Kirmes entlang des Endeward-Modells fruchtbar machen: Die Filmrealität liefert die Szenenanalyse (Gefundenwerden der Knochen; Bittgang Roberts; Pfarrhaus; Kriegerdenkmal; Bürgermeisterzimmer; die Kirmes als Lärm und als Stille). Die Bedingungsrealität erschließt die Adenauer-Ära als Gedächtnispolitik; die Bezugsrealität stellt die Desertion in den Kontext militärischer, rechtlicher und sozialer Normen; die Wirkungsrealität dokumentiert, wie Abwehr heute klingt und wie Anerkennung argumentiert. Entscheidend bleibt, dass der Film nicht als „Beleg“ für 1944 dient, sondern als „Beleg“ für 1960: Er zeigt, wie 1960 erzählt – und verschwiegen – wurde. Das macht ihn zur Quelle zweiten Grades, aber erster Bedeutung in der politischen Bildung. (Didaktischer Anschlussbenennung im Lichte des Endeward-Modells: konzeptionell nach Lernwerkstatt-Seite zum Modell.)

Ein Wort zur Frage nach der „Plakativität“, die die zeitgenössische Kritik moniert.

Die Gefahr des Lehrstückhaften liegt immer dort, wo man moralische Klarheit will. Kirmes bejaht diese Gefahr – und zahlt den Preis: Figuren, die zu Typen tendieren, Situationen, die als Versuchsanordnungen wirken. Doch genau das ist seine pädagogische Stärke: Der Film stellt moralische Mechanismen aus, damit man sie in der Wirklichkeit erkennt. Man kann ihm vorwerfen, dass Dorfgemeinschaften komplexer sind; aber man sollte ihm zugutehalten, dass Angst und Nutzkalkül – die beiden zentralen Motoren des Wegsehens – zeitlos und transsituativ sind. Dass Staudte diese Motoren in einem Dorfmotor aufbaut, ist eine Allegorie der Republik. Hierin liegt die Analogie zu Herrenpartie: Ein Männerchor stattet das Kollektiv mit Stimme aus; ein Dorf ohne Männer stattet die Geschichte mit Gegengedächtnis aus; die Reise kippt in die Abrechnung; am Ende steht erneut die Frage, ob die Deutschen bereit sind, die Konsequenzen ihrer Vergangenheit zu tragen – in Recht, in Politik, in Sprache. Herrenpartie wurde für Cannes blockiert, weil er die Gegenwart politisch kompromittierte; Kirmes kompromittiert die Gegenwart moralisch, indem er die Vergangenheit vor Ort ans Licht bringt. Beide Male prallen Form und Funktion fruchtbar aufeinander. (Vergleichende Verdichtung; Cannes/Blockade, Rezeptionscharakter von Herrenpartie: nach Wikipedia-Zusammenfassung des Lexikons3.)

Die Anschlussfrage – was der Film als Funktionszeichen in der Gegenwart leisten kann – führt zurück zur Bezugs- und Wirkungsrealität.

In einer Zeit, in der „Kriegstüchtigkeit“ wieder als Diskursfigur kursiert und gesellschaftliche Resilienz gefordert wird, ist Kirmes ein Korrektiv: Er zeigt, wie schnell Gemeinschaft zur Gemeinschaft der Angst wird, wenn Mut keine soziale, rechtliche, institutionelle Rückendeckung hat. Er erinnert daran, dass Tapferkeit nicht nur an der Front, sondern im Flüstern an der Küchentür gefragt ist. Er unternimmt zugleich die Demontage eines Heldenmythos: Nicht der bleibt auf dem Denkmal, der das Richtige tat; auf dem Denkmal steht, wem die Gemeinschaft Ehre verleiht – und diese Ehre ist politisch. Insofern ist Kirmes kein pazifistischer Film im engen Sinn, sondern ein politischer Film im genauen Sinn: Er fragt nach den Bedingungen, unter denen Moral Handlung wird. Wer Kirmes heute ansieht, sieht nicht nur die Vergangenheit, sondern eine wiederkehrende Gegenwart: Kirmes ist nicht vergangen, solange Karusselle über das Unaufgeklärte hinwegdrehen.

Staudtes Entscheidung, nicht mit dem Jahr 1945 zu enden, sondern 1959 als Prüfjahr aufzurufen, war eine Pioniergeste im westdeutschen Nachkriegskino. Sie verbindet sich mit der Produktionsbiografie – Unabhängigkeit, Real-Film, Studio/Location-Mix – zu einem Werk, das weder sich anbiedert noch die Anklage aufrüstet. Dass in der Rezeption beides – Überdeutlichkeit und Unangemessenheit – beklagt wurde, ist kaum Zufall: Kirmes entzieht sich einer gemütlichen Aufnahme. Hans Dieter Roos’ frühe Anerkennung („anständigster Zeitfilm“) markiert, dass genau dies sein Wert ist. Nicht zu vergessen bleibt die Leistung des Ensembles und der Gewerke; dass ein filmischer Text so viel über Moral erzählen kann, ohne in Didaktik zu erstarren, ist die Arbeit von Kamera, Schnitt, Musik, Ausstattung – und eines Regisseurs, der bereit war, unpopulär zu sein.

Wenn man die vier Ebenen des Endeward-Modells abschließend ineinander faltet, entsteht ein Bild, das der Film selbst liefert.

Filmrealität: Kirmes erzählt das Dorf als moralische Maschine, die ein Individuum zermahlt. Bedingungsrealität: 1960 ist das Jahr, in dem die Bundesrepublik sich selbst viel verzeiht und manches verschweigt; ein Film wie Kirmes ist in dieser Lage nicht bloß Kunst, sondern ein demokratisches Angebot, die eigene Ethik ernst zu nehmen.

Bezugsrealität: Desertion, Denunziation, Dorfpolitik sind keine Kulissen, sondern Knotenpunkte der deutschen Gewalterfahrung – und ihrer Verlängerungen.

Wirkungsrealität: Die Debatten über Überdeutlichkeit und Bitterkeit sind nicht bloß Kritik am Film, sondern Ausweis seiner Wirkung – er rührt an etwas, das schmerzt.

Wer Kirmes mit Herrenpartie zusammensieht, gewinnt zudem die Einsicht, dass Staudte die Skala der Form beherrschte: vom Kammerspiel der Schuld über die Justizsatire bis zur politischen Tragödie der Reise; gemein ist allen Werken sein Beharren darauf, dass Bilder Verantwortung tragen

Zum Schluss – und das ist eine Schlussfigur, die der Film selbst nahelegt – kehren wir auf den Festplatz zurück.

Es ist wieder Kirmes. Der Platz ist gesäubert, der Anker sitzt tiefer, der Boden ist gestopft. Das Dorf tanzt. Doch wer den Film gesehen hat, hört in der Musik die Reibung. Man tanzt, aber man tanzt nicht unschuldig. Genau das ist die bleibende Qualität von Kirmes: Er verdirbt nicht die Freude; er verdirbt die Selbstlüge. Er ist – in Endewards Sinn – ein Film, der in seiner Raum‑Zeit‑Gestaltung zeigt, wie Gegenwart Vergangenes macht, und in seiner Funktionslogik fordert, dass wir die Konsequenzen daraus ziehen. Und er ist – bei allen Einwänden – ein Film, der dem Einzelnen einen Namen gibt, den die Gemeinschaft ihm genommen hat. In einem Land, das lange brauchte, um Deserteuren Gerechtigkeit zu widerfahren zu lassen, ist das keine kleine Tat, sondern eine große Geste der Wiedereinsetzung in die Geschichte. Dass sie uns bis heute etwas angeht, merkt man daran, wie unruhig man sich fühlt, wenn das Karussell wieder anläuft.

Überarbeitete und aktualisierte Fassung eines Textes für den Workshop DEUTSCHE GESCHICHTE DES 20. JAHRHUNDERTS IM FILM bei den nds. Schulmedientagen 2022

Wie später in Herrenpartie taucht Regisseur Staudte in die Tiefen des nationalsozialistischen Wahnsinns ein und spürt dessen Folgen bis ins Deutschland des Wirtschaftswunders nach. Eine kompromisslose Studie über Angst, Ohnmacht und Ausweglosigkeit.

Dieses „Eintauchen“ wurde damals sehr unterschiedlich aufgenommen, zumeist negativ:

Für den Spiegel war der Film ein „Rohrkrepierer“, für H.D. Roos in der SZ dagegen „der wichtigste, anständigste deutsche Zeitfilm“ seit wickis BRÜCKE

Das ist seit Wickis Brücke der immerhin der wichtigste, anständigste deutsche Zeitfilm, der sich offen der Vergangenheit stellt. Vielleicht hat er mich deshalb noch stärker beeindruckt, weil er nicht mit dem Zusammenbruch endet. Das Jahr 1945 war gottlob nur eine Zäsur, kein Schlußstrich; wie die Überlebenden nach all jener Brutalität wieder ins normale Leben fanden – das ist eine Frage, die noch immer bewegt. Staudtes Antwort ist genau, aber bitter.

Hans Dieter Roos, Süddeutsche Zeitung, 5. September 1960

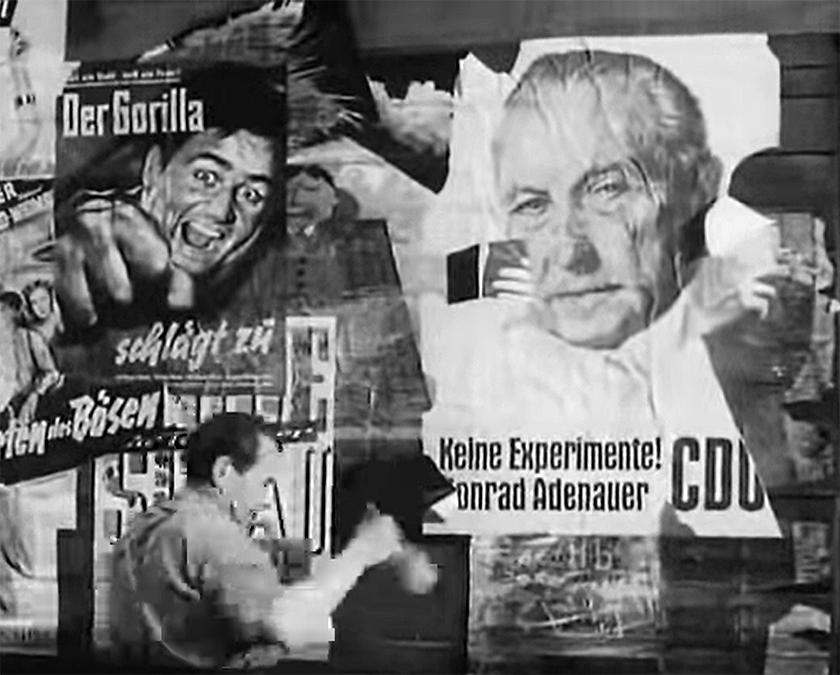

Mit schwerem Kaliber zielt Zeitkritiker Wolfgang Staudte („Rosen für den Staatsanwalt“) auf die bundesdeutsche Reaktion, aber sein Geschoß verpufft als Rohrkrepierer. Am Beispiel einiger gewissensträger Eifel-Dörfler, die im Kriege die Nazis und im Jahre 1960 fröhlich Kirmes feiern, sucht er zu demonstrieren, daß es Unverbesserliche gibt. Doch krasse Mängel in der dramaturgischen Fertigung verwehren dem kabarettistisch hergerichteten Kinostück-in der ersten Szene des Films werden Bundeswehr- und CDU-Plakate mit der Zettelanzeige »Kirmes« überklebt – sowohl politische als auch künstlerische Überzeugungskraft. Für die Darstellung einer französischen Fremdarbeiterin wurde Juliette Mayniel, die »Muse der Neuen Welle« (SPIEGEL 7/1960), von der Berlinale-Jury mit dem Preis für die beste weibliche Hauptrolle ausgezeichnet. (Freie Film-Produktion.)

Der Spiegel 30/1960, 19.07.1960

„In dem westdeutschen Dorf, in dem der Film „Kirmes“ spielt, hängen Adenauer-Plakate mit der Parole „Keine Experimente“, auf einer Wand warnt eine Schrift: „Atomtod droht“. Als auf dem Festplatz eine Grube ausgehoben wird, treten Relikte einer Zeit zutage, die man gerne vergessen hätte. Ein Wehrmachtshelm, Uniformfetzen, ein Skelett. Es sind die sterblichen Überreste eines Deserteurs aus den letzten Kriegstagen. Die Honoratioren, die nun der Mutter des Toten raten: „Besser, Sie bewahren das Bild Ihres Sohnes im Herzen und lassen alles auf sich beruhen“, waren bereits in Amt und Würden, als er starb. Ein Enthüllungsdrama. So beschreibt Christian Schröder 2017 im Tagesspiegel den Anfang des Filmes und nennt den Film ein „Enthüllungsdrama„.

Ein engagierter Film, der Feigheit und Mitläufertum als konstante Verhaltensweisen im Dritten Reich ebenso wie im Nachkriegsdeutschland herausarbeiten möchte, aber an seiner allzu plakativen Argumentation krankt. Die Täter sind bis zur Karikatur verzerrt, die Handlung verläuft lehrbuchhaft und zähflüssig. Statt Zorn und Trauer wird ein konturloser, resignativer Mißmut ausgelöst. (Filmdienst.de)

Deutlich verbitterter als „Die Mörder sind unter uns“ und „Rosen für den Staatsanwalt“ zeigt Wolfgang Staudte, wie manch strammer Nazi sich in der Adenauerära die Geschichte zurechtbiegen konnte. Dass einige Charaktere ihm zu Karikaturen gerieten, nimmt Staudtes Film wenig von seiner Kraft. (cinema.de)

Einer der wenigen deutschen Filme jener Zeit, die sich nicht nur ernsthaft mit Vergangenheit auseinandersetzen, sondern darüber hinaus Lehren für die Gegenwart ziehen wollen. Diesen Film hat Staudte mit spürbarem Engagement gedreht – mit dem negativen Erfolg u. a., daß er Menschen und Situationen voller Abscheu verzeichnet hat. Da unterlaufen dem begabten Regisseur dann plötzlich die üblichen Klischees von den beschränkten stiernackigen Nazis und sogar von den leichtlebigen Französinnen. Die Bedingtheiten des Milieus in einem kleinen Eifeldorf werden so vernachlässigt, daß der Zuschauer es leicht hat, sich der persönlichen Nutzanwendung zu entziehen. In seinem Bemühen, deutlich zu sein, ist Staudte überdeutlich geworden und hat damit letzten Endes sein Thema um die erhoffte Wirkung gebracht.

Dieter Krusche, Jürgen Labenski, Josef Nagel: Reclams Filmführer. 11. neu bearbeitete Auflage. Reclam, Stuttgart 2000

Im gleichen Jahr 1960 stellte Staudte Kirmes fertig, den ersten Film, den er über die von ihm mitgegründete Produktionsfirma FFP finanziert hatte. […] Kirmes ist der intimste Film Staudtes, weniger appelativ als Die Mörder sind unter uns und anders als Rosen für den Staatsanwalt überhaupt nicht auf unterhaltsame Wirkung bedacht; Staudte öffnete sich, reflektierte seine persönliche Enttäuschung […] Die politischen Reaktionen auf den Film legten ein umso erschreckenderes Bild der geistigen Verfassung Deutschlands offen […] Dieses Mal wurde zwar weder von einer staatlichen Zensurbehörde noch von einem gewinnorientierten Produzenten in seinen Film eingegriffen. Aber es zeigte sich drastisch, dass der freie Markt auch andersartige Möglichkeiten zur Verfügung stellte, den freien Austausch der Ideen zu sabotieren.

Uschi Schmidt-Lenhard, Andreas Schmidt-Lenhard (Hrsg.): Courage und Eigensinn. Zum 100. Geburtstag von Wolfgang Staudte. St. Ingbert 2006, S. 44–49

Stand in „Rosen für den Staatsanwalt“ die Judikative im Mittelpunkt, deren Vertreter zum großen Teil unmittelbar vom nationalsozialistischen Regime in den demokratischen Rechtsstaat überwechselten, ohne das ihr früheres Handeln in Frage gestellt wurde – eine Phase, die erst jetzt offiziell aufgearbeitet wird und deren Ergebnis Staudtes damalige Kritik weit in den Schatten stellt – und betrachtete „Die Brücke“ den nationalsozialistischen Wahnsinns, kurz vor dem Kriegsende noch ihre Jüngsten sinnlos in den Tod zu schicken, ohne die Verantwortung Aller dafür aufzuzeigen, verdeutlicht „Kirmes“ am Mikrokosmos eines Dorfes in der Eifel den generellen Opportunismus jedes Einzelnen, der nicht nur ein unmenschliches Regime am Leben erhielt, sondern unfähig war, die Lehren daraus zu ziehen.

Grün ist die Heide: Kirmes (1960) Wolfgang Staudte (udorotenberg.blogspot.com)

„Kirmes ist die Geschichte von Angst. Der Junge hat Angst, der Vater hat Angst, die Französin hat Angst, am wenigsten Angst hat noch die Mutter. Angst ist das eigentliche zentrale Thema“ (Wolfgang Staudte) Kernfigur ist der Vater (Hans Mahnke), ein wenig bekannter Filmschauspieler, dafür einer der großen Bühnenschauspieler. Er trägt diesen Film.

Falk Schwarz: Die Abgründe in uns 19.08.2014

https://www.filmportal.de/film/kirmes_4e1e438f573c425e93454d8b16747c91

Obwohl ein sehr gut gemachter Film,gerät Kirmes (1960) zu einem fatalen Flop. Auch hier spielen die Themen Verdrängung,Restauration und Alt-Nazis in Machtpositionen die zentrale Rolle, diesmal aber nicht wiein den vorigen Staudte-Filmen in der Großstadt, sondern in einem Dorf in der Eifel. Es istein symbolischer Ort, der stellvertretend für die westdeutsche Provinz steht. Was passiertin diesem Provinznest? Der siebzehnjährige Robert Mertens, sehr eindringlich vomjungen Götz George gespielt, wird wie so viele andere deutsche Jugendliche in denletzten Kriegswochen eingezogen, um die sinnlose letzte Schlacht gegen dievorrückenden Alliierten zu schlagen. Aber: Robert desertiert. Er ist kein fiktiver Einzelfall:Im Zweiten Weltkrieg werden 30.000 Wehrmachtsangehörige wegen Fahnenfluchthingerichtet. > weiter

aus: Wolfgang Staudte – der angebliche Nestbeschmutzer /Teil 2. 14. August 2021