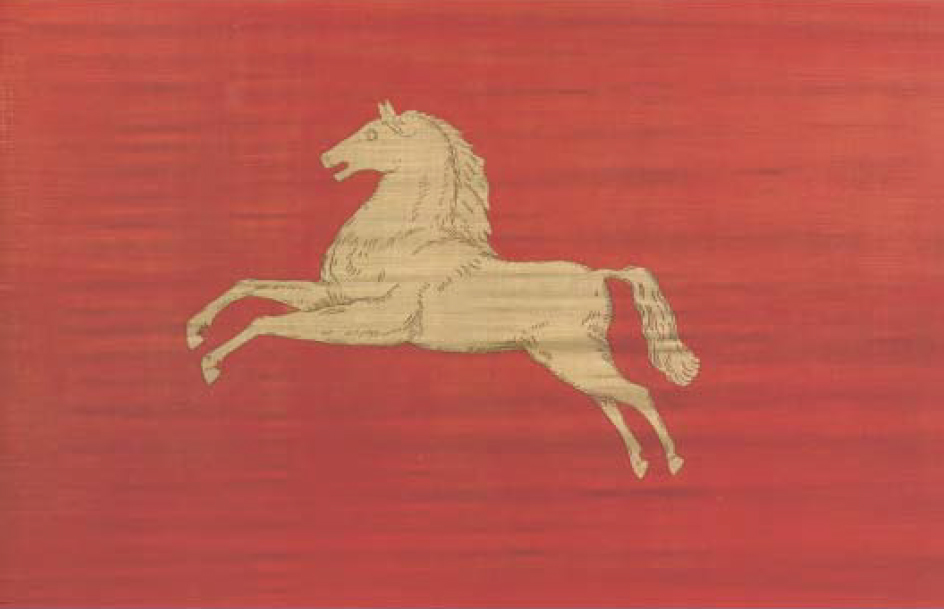

50 Jahre Niedersachsen

Filmedition zur Geschichte Niedersachsen von 1946 bis 1995

Die Filmedition aus dem Jahr 1996 umfasst insgesamt 50 Kurz-Dokumentationen. Zu jedem Jahr der Geschichte Niedersachsens von 1946 bis 1995 wird ein exemplariaches Thema ausgewählt.

Filmproduktion in Niedersachsen

| Titel: | 50 Jahre Niedersachsen |

| Autoren: | Claus Ivar Bolbrinker, Götz Buchholz, Daniel Call |

| Kamera: | Stefan Zimmer, Michael Bojanowski, Tal-Kyue Park, Manuel Rennert |

| Schnitt: | Ina Rostin |

| Trailer: | anigraf |

| Trailermusik: | Christof Littmann |

| Sprecher: | Silke Brandes, Marion Cotta, Thorsten Pawlack, Harry Schmidt |

| Aufnahmeleitung: | Bettina Lux |

| Produktionsassistenz: | Linda Matern |

| Herstellungsleitung: | Michael Sombetzki |

| Redaktion: | Jürgen Koerth |

| Produktion: | Barbara Etz Filmproduktion in Zusammenarbeit mit dem NDR |

| Produktionsjahr; | 1996 |

Didaktisch-methodische Hinweise (aus dem Jahr 1996)

Primär journalistische Gesichtspunkte waren es, nach denen die dreiteilige Videoedition ,,50 Jahre Niedersachsen“ des NDR zusammengestellt wurde. Dies mag aus der Sicht des Schulpädagogen auf den ersten Blick als Manko erscheinen, zeigt aber bei näherem Hinsehen durchaus die Möglichkeit der Bereicherung für den Schulalltag Die 50 Beiträge sind, von einer Ausnahme (Beitrag 31 ,,Die große Überraschung“) abgesehen, zwischen fünf und sechs Minuten lang und bieten ein landesspezifisches Kaleidoskop niedersächsischer Themen. Dass die Mehrzahl der Beiträge historisch-politisch ausgerichtet ist, verwundert kaum, umso erfreulicher ist es, dass auch mathematisch-naturwissenschaftliche, musische und literarische Fächer Geeignetes für sich entdecken können. Als eine Groborientierung mag der am Ende des Textes wiedergegebene Zuordnungsvorschlag dienen.

Niedersachsen im Schulunterricht

Über die Vorzüge einer Regionalisierung im Schulunterricht zu reden, gleicht heute eher dem bekannten Bild Eulen nach Athen zu tragen. Es gehört zum guten Ton immer wieder zu fordern, dass allgemeinhistorische Ereignisse und Zusammenhänge an landes- und lokalgeschichtlichen Beispielen erarbeitet werden sollen. Wenn dieses didaktische Prinzip noch zu selten umgesetzt wird, liegt dies auch an dem Mangel an wenig aussagekräftigem oder nur schwer und zeitaufwendig zu beschaffendem Material. Diese Lücke schließt die vorliegende Videoedition zu einem beträchtlichen Teil. Es sind Beiträge wie „1951: Der Göttinger Appell“, “1961: Der Geldfälscherprozess von Osnabrück“, „1978: Boat-People“, die verdeutlichen, dass europäische oder globale Ereignisse auf Niedersachsen zurückwirken und so den Schülerinnen und Schülern Interdependenzen deutlich machen.

Die Einbeziehung der emotionalen Seite in den Schulunterricht war von den Didaktikern immer schon unterschwellig mitgedacht, aber erst seit den 80er Jahren befasst sich die Zunft ausführlich mit diesem Thema. Das weite Spektrum der Sinne und Gefühle soll auch im Unterricht die Verengung auf wirtschaftlich-soziale Strukturen aufheben und damit zu einem tieferen Einblick in historisch-politische Ereignisse führen. Auch unter diesem Aspekt bieten die 50 Beiträge eine Fundgrube, denn die Zeitzeugen-Interviews zeigen einen hohen Grad an Authentizität und sind stark emotional geprägt (vgl. z.B. Beitrag 11 „1956: Flucht über die Elbe“; Beitrag 18: „Das Wunder von Lengede“; Beitrag 35: „Das Ende für das weiße Gold von Lüneburg“). Andere Beiträge eignen sich sowohl für die inhaltliche, aber auch für die methodische Analyse von Zeitzeugen-Interviews, die im heutigen historisch-politischen Unterricht eine zentrale Rolle spielen.

Als methodischer Zugriff bietet sich bei der vorliegenden Videoedition die Einzelfalluntersuchung an. Unbestritten ist ihr hoher motivationaler Charakter nicht nur in den Jahrgängen 7-10. Die Betrachtung des niedersächsischen Einzelfalls ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Konzentration auf ein Ereignis. In diesem Ereignis scheint Geschichte verdichtet, konzentriert, gebündelt und vergrößert und erbringt damit ein sonst kaum erreichbares Maß an Konkretheit, Genauigkeit, Dramatik des Geschehens und Anschaulichkeit durch Konfrontation mit handelnden und lebenden Menschen. Lohnend ist der Einzelfall immer dort, wo dieser auf größere Zusammenhänge verweist. Er sollte repräsentative Bedeutung haben und damit die Grundlage für eine umfassendere Betrachtung der wesentlichen Strukturen einer Problemstellung legen.

Der Einsatz der Beiträge als Motivations- und Problemaufriss ist der traditionell gangbare Weg. Schülerinnen und Schüler können selbständig Fragestellungen zu dem jeweiligen Thema entwickeln.

Beitrag 14: Der letzte Aussiedlertransport für den Themenbereich der Flüchtlinge und Vertriebenen in der Nachkriegszeit;

Beitrag 16: Der Geldfälscherprozess von Osnabrück für die Politik Frankreichs in Algerien;

Beitrag 35: Das Ende für das weiße Gold von Lüneburg für die Behandlung der Wirtschaftsgrundlagen einer mittelalterlichen Stadt;

Das Interview mit Gerhard Schröder (Beitrag 45) eröffnet den Themenkomplex des Selbstverständnisses eines Spitzenpolitikers, wohingegen die Umweltpolitik den Schwerpunkt des Beitrages 42: 1987: „Molke, Spielbank und andere Affären“ ausmacht,

um nur einige Beispiele zu nennen.

Pädagogen ist das Dilemma bekannt: Nach der inhaltlichen Erarbeitung eines Unterrichtsgegenstandes muss die Sicherung, der Transfer, die Reorganisation oder Wiederholung des Gelernten erfolgen. Aufgrund geeigneter Materialien laufen diese wichtigen Phasen häufig nach standardisierten Mustern und damit langweilig und wenig effektiv ab. Die Verwendung des Beitrags 1947: Hunger in Braunschweig eröffnet die Möglichkeit, nachdem die Währungsreform im Unterricht erarbeitet wurde, jetzt mit den Schülerinnen und Schülern am regionalen Beispiel die Notwendigkeit der DM-Einführung zu wiederholen. Ähnlich lässt sich mit weiteren Beiträgen wie Nr. 44 1989: Grenzöffnung oder Nr. 46 1991: Frieden für die Lüneburger Heide verfahren.

Die Videoedition bietet aber auch Einzelbeiträge, die im besten Sinne als Erarbeitungsmaterial eingesetzt werden können. Nr. 36 1981: Wilhelmshaven ICI und seine Nachbarn oder Nr.41 1986: Nationalpark Wattenmeer haben ihren Platz in der Erarbeitungsphase und bieten die Möglichkeit, in zeitökonomisch sinnvoller Weise regionalspezifische Aspekte z.B. zu wirtschaftsgeographischen Fragestellungen des Geographieunterrichts zu behandeln.

a) Migration

Nr. 14: 1959: Der letzte Aussiedlertransport

Nr. 15: 1960: Die Italiener kommen

Nr. 33: 1978: Boat-People

b) Strukturprobleme der Industrie

Nr. 03: 1948: Die erste Hannover-Messe

Nr. 23: 1968: Die Bauern gehen auf die StraßeNr. 32: 1911: Die Werftenpleite in Emden

Nr. 36: 1981: Wilhelmshaven lCl und seine Nachbarn

Nr. 41: 1986: Nationalpark Wattenmeer

c) Politische Partizipation

Nr. 01: 1946: Die Gründung

Nr.24: 1969: Der Rote Punkt

Nr. 34: 1979: Der Gorleben-Treck

Nr. 37: 1982: Der Landtag wird grün

Nr. 45: 1990: Das Jahr für Gerhard Schröder