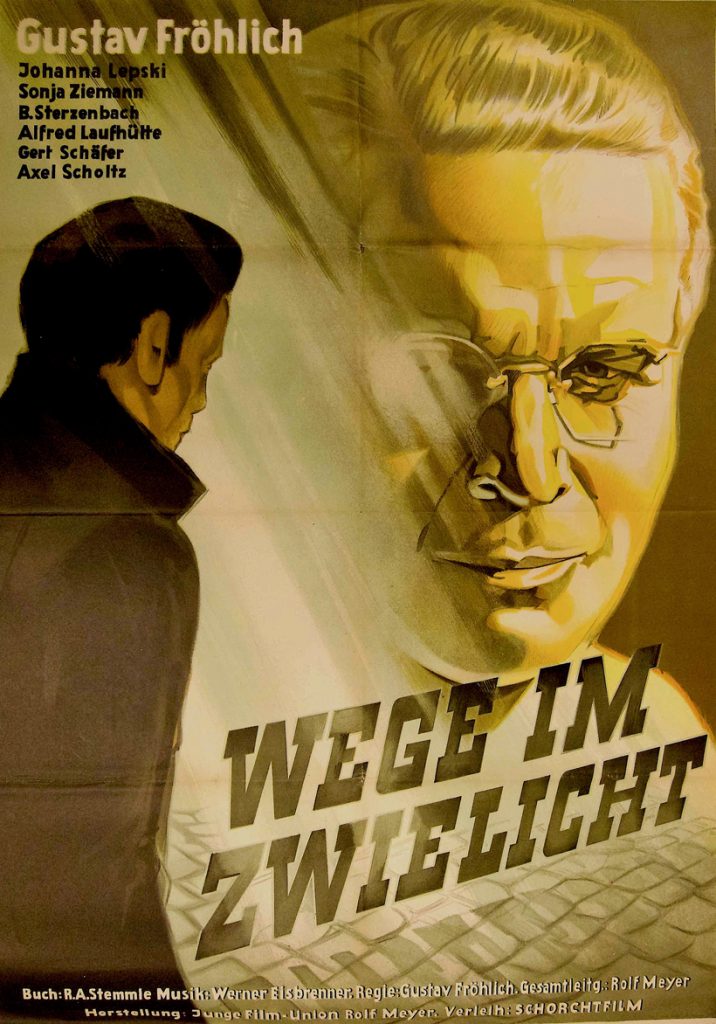

Wege im Zwielicht (1948)

von GFS-Admin_2021 · Veröffentlicht · Aktualisiert

Filmszene aus WEGE IM ZWIELICHT (Filminstitut Hannover)

Filmszene aus WEGE IM ZWIELICHT (Filminstitut Hannover)

Annotation

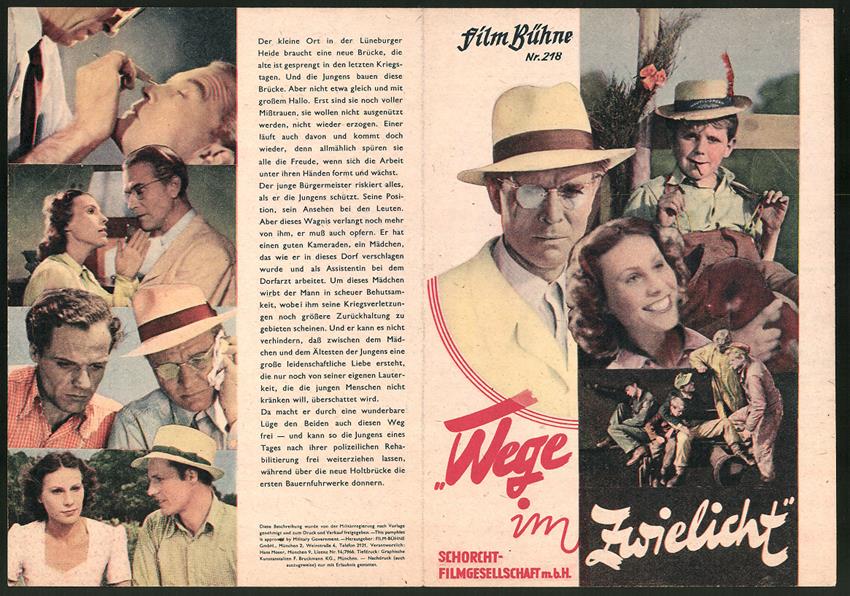

Der Film „Wege im Zwielicht“ (1948) von Gustav Fröhlich zeigt drei junge Männer, die nach einem Mordverdacht aus Hannover in die Lüneburger Heide fliehen. Bürgermeister Lukas hilft ihnen, trotz Konflikten und persönlicher Opfer, einen Neuanfang zu wagen. Ein Drama über Schuld, Hoffnung und Aufbau.

Allgemeine Angaben

Filmtitel: Wege im Zwielicht

Regie: Gustav Fröhlich

Drehbuch: Robert A. Stemmle

Produktionsfirma: Junge Film-Union Rolf Meyer, Hamburg

Produzent: Rolf Meyer

Produktionsleitung: Willi Wiesner

Aufnahmeleitung: Adolf Essek, Georg Mohr

Erstverleih:

– Schorcht-Filmgesellschaft mbH (West-Berlin, Wiesbaden, München, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg)

– Sovexport-Film GmbH (Ost-Berlin, Ostdeutschland)

Technische Daten

Kamera: Franz Weihmayr

Kameraassistenz: Heinz Pehlke, Walter Schenk

Schnitt: Walter Fredersdorf

Ton: Werner Kobold

Musik: Werner Eisbrenner

Bauten: Erich Grave

Maske: Herbert Griesner

Kostüme: (nicht explizit genannt)

Regieassistenz

Walter Fredersdorf

🎭 Darsteller (Auswahl)

Gustav Fröhlich (Otto Lukas)

Johanna Lepski (Edith Siems)

Sonja Ziemann (Lissy Stenzel)

Benno Sterzenbach (Stefan Korb)

Gert Schäfer (Peter Wille)

sowie Alfred Lauflrütte, Axel Scholz, Hubert Endlein, Peter A. Horn

Produktionsdetails

Dreharbeiten: August bis Oktober 1947

Außenaufnahmen: Hannover, Umgebung von Celle

Länge:

– 2450 m (Westalliierte Militärzensur) ≈ 90 Min.

– 2418 m (Sowjetische Militärzensur) ≈ 89 Min.

Format: 35mm, Seitenverhältnis 1:1,33

Bild/Ton: Schwarzweiß, Mono-Tonfilm

Prüfung & Aufführung

Zensurdatum:

– März 1948 (Westalliierte Militärzensur)

– 24. Oktober 1948 (Sowjetische Militärzensur)

Uraufführung:

– 9. April 1948, Hannover, Palast-Theater

– Berlin-West: 27. August 1948

– Berlin-Ost: 9. Mai 1948

Der Film spielt in Norddeutschland, vor dem Hintergrund zerstörter Städte, Schwarzmarktwirtschaft und der Suche nach einem neuen gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Im Zentrum stehen drei junge Männer – Stefan Korb, Peter Wille und Sepp –, die aus Hannover fliehen, nachdem sie fälschlich des Mordes an einem Schwarzmarktschieber verdächtigt werden. Die Polizei ist ihnen auf den Fersen, doch die Männer sind nicht kriminell, sondern Opfer der Umstände: Sie haben sich in einer Welt behaupten müssen, in der Recht und Ordnung noch nicht wiederhergestellt sind. Ihre Flucht führt sie in die Lüneburger Heide, wo sie auf das abgelegene Dorf treffen, das von Bürgermeister Otto Lukas geleitet wird.

Lukas ist eine Figur der älteren Generation, geprägt von Pflichtbewusstsein und dem Wunsch, beim Wiederaufbau zu helfen. Er erkennt die Notlage der jungen Männer und glaubt an ihre Unschuld. Gegen den Widerstand einiger Dorfbewohner bietet er ihnen Arbeit und Unterkunft. Symbolisch lässt er sie eine Brücke bauen – ein Projekt, das nicht nur das Dorf mit der Außenwelt verbinden soll, sondern auch als Zeichen für Vertrauen und Neubeginn steht.

Doch die Integration verläuft nicht konfliktfrei. Stefan, der intellektuellste der drei, gerät in ideologische Auseinandersetzungen mit Lukas. Er wirft der älteren Generation vor, durch Mitläufertum und Schweigen Mitschuld an den Verbrechen des Nationalsozialismus zu tragen. Lukas wiederum verteidigt seine Haltung mit dem Argument, dass man nun gemeinsam Verantwortung übernehmen müsse, um das Land wieder aufzubauen. Die Spannungen zwischen den Generationen spiegeln die gesellschaftlichen Debatten der Zeit wider: Schuld, Verdrängung, Aufarbeitung.

Zusätzlich wird die Beziehung zwischen Stefan und Lukas durch eine persönliche Rivalität belastet. Beide interessieren sich für dieselbe Frau – Edith Siems, eine junge Lehrerin, die ebenfalls im Dorf lebt. Edith steht zwischen den beiden Männern, ist aber letztlich von Stefans Idealismus und Verletzlichkeit berührt. Lukas erkennt, dass seine Gefühle für Edith nicht erwidert werden, und zieht sich zurück.

Am Ende des Films entscheidet sich Lukas, das Dorf zu verlassen. Er überlässt den jungen Männern die Verantwortung und geht selbst einen neuen Weg – ein symbolischer Akt der Selbstkritik und des Generationswechsels. Die Brücke ist fertiggestellt, die Männer sind rehabilitiert, und das Dorf hat sich geöffnet für neue Perspektiven.

Fote bei den Dreharbeiten des Films (Filminstitut Hannaover)

Fote bei den Dreharbeiten des Films (Filminstitut Hannaover)

Ende des Zweiten Weltkrieges und der Naziherrschaft sowie die damit verbundene Machtübernahme der Alliierten in Deutschland dar. In filmpolitischer und filmökonomischer Hinsicht war es tatsächlich eine Stunde Null. Das Filmvermögen des NS-Staates (im sog. UFI-Staats-Konzern war praktisch das gesamte Filmwesen zusammengeschlossen), dieses Filmvermögen war komplett beschlagnahmt und stand zumindest in den Westzonen Deutschlands für einen Neuanfang bis zu Beginn der 50er Jahre nicht zur Verfügung. Hier musste buchstäblich von vorn angefangen werden. Dabei erfolgte der Neuaufbau der deutschen Filmwirtschaft getrennt in den jeweiligen Besatzungszonen. Im Folgenden werde ich mich auf die britische Zone bzw. die Bi-Zone beschränken.

Wenn über die ersten Jahre nach 1945 im Bereich des deutschen Filmwesens gesprochen wird, dann fällt in der Regel der Begriff „Lizenzzeit„. Diese dauerte formal bis zum Sommer 1949: Solange benötigte man für alle Tätigkeiten auf dem Gebiet der Filmproduktion, des Filmverleihs und der Filmvorführung eine alliierte Lizenz. Alle Beteiligten vom Beleuchter bis zum Nebendarsteller brauchten zumindest eine Bescheinigung, dass sie politisch unbelastet waren. Ab 1947, als die westdeutsche Filmproduktion merklich in Gang kam, war die Lizensierungspraxis allerdings nicht mehr besonders streng.

Von Bedeutung war, dass Lizenzen für die Filmproduktion, ähnlich für Filmverleih und Theaterbetriebe, in den Westzonen nur an einzelne Personen vergeben wurden, nicht an Gesellschaften, Konzerne usw. Die Alliierten wollten damit verhindern, dass sich im Filmbereich neue Machtzusammenballungen ergaben, wie sie die UFA bzw. der UFI-Konzern im NS-Staat gewesen waren. Die Folge dieser Filmpolitik war eine Zersplitterung der westdeutschen Filmproduktion: Es entstanden viele kleine, in der Regel kapitalschwache Filmfirmen, von denen die meisten nicht einmal den ersten Film fertigstellen konnten. Als Produzenten firmierten oft die Filmschaffenden selbst, die von kaufmännischen Dingen kaum etwas verstanden.

Hinsichtlich der Themen und Stoffe der „neuen“ deutschen Filme machten die Westalliierten lediglich die Vorgabe, dass keine nazistischen, militaristischen usw. Filme gedreht werden dürften sowie solche, die die Besatzungsmächte kritisierten oder gegeneinander aufbringen könnten. Letzteres ist auch der Grund dafür, dass in deutschen Nachkriegsfilmen – anders als etwa in den amerikanischen Filmen, die auf deutschem Boden spielen, – erst gar keine Besatzungssoldaten auftauchen.

Um Verstöße gegen die alliierten Verordnungen auszuschließen, gab es eine Vorzensur auf Basis eines Drehskriptes bzw. Drehbuchs und eine Endzensur des fertiggestellten Films. Die Vorzensur wurde auch damit begründet, dass man das ohnehin knappe Rohfilmmaterial – mit dem die alliierten Dienststellen die deutschen Produzenten wenigstens teilweise versorgten – nicht für Projekte verschwenden dürfte, die dann später nicht genehmigt wurden. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass die angloamerikanischen Kontrolloffiziere bei ihrer Auswahl zeitnahe Stoffe bevorzugten gegenüber historischen oder sogenannten eskapistischen Stoffen.

Eine der ersten Produktionslizenzen zur Filmherstellung in der Britischen Zone erhielt der Drehbuchautor Rolf Meyer. Er gründete am 1. April 1947 die „Junge Film-Union“ in Hamburg mit einer Nebenstelle in Bendestorf in der Nordheide, wohin der Hauptsitz bald verlegt wurde. Diese Firma realisierte im Sommer/Herbst 1947 „Wege im Zwielicht“ als ihren zweiten Spielfilm. Insgesamt stellte die Firma bis zu ihrem Konkurs im Jahre 1952 19 Spielfilme her, darunter den Skandal-Film „Die Sünderin“ aus dem Jahre 1951.

Die Fertigstellung eines Spielfilms im Jahre 1947, das hieß nicht nur die politischen Hürden überwinden (Lizenz, Vorzensur, Endzensur), sondern auch die schwierigen materiellen Bedingungen meistern. Filmateliers standen zu dieser Zeit nicht zur Verfügung, jedenfalls nicht in der britischen Zone. So wich man für die Innenaufnahmen beispielsweise in den Tanzsaal einer Dorfgaststätte aus (wie im ersten Spielfilm der JFU) oder drehte im Fall von WEGE IM ZWIELICHT im Bahnhofsbunker in Hannover und im Kloster Wienhausen bei Celle. Es gab häufige Stromunterbrechungen und zum Filmdrehen braucht man viel Licht – damals noch mehr als heute. Gedreht werden konnte daher, wegen der besseren Stromversorgung, oft nur nachts. Filmausrüstungen und Rohfilmmaterial waren äußerst knapp und mussten wenigstens zum Teil „organisiert“ werden, wie es hieß, genauso wie beispielsweise die für den Bau von Dekorationen und Kulissen dringend benötigten Nägel, die nicht selten aus Weidezäunen entwendet wurden. Demgegenüber spielten die notwendigen Geldmittel zur Filmproduktion in der Vorwährungsreformzeit nur eine untergeordnete Rolle, da die Reichsmark weitgehend wertlos geworden war.

Bis zur Währungsreform waren Angebot und Nachfrage auf dem Filmmarkt für neue deutsche Filme kein großes Problem. Zwar dominierten von Anfang an die ausländischen Filme, zunächst oft zweitklassige Streifen, und – vor allem in der ersten Zeit – die deutschen Reprisen (Wiederaufführungen alter deutscher Filme, die von den Alliierten zugelassen worden waren). Aber das Gesamtangebot an Filmen war nicht so groß, als dass die neuen deutschen Filme nicht auch ihr Publikum gefunden hätten, das durchaus neugierig auf Neuproduktionen war. Es gab meist lange Schlangen vor den Kinos, da das Publikum dem tristen Trümmeralltag entfliehen wollte. Dies lag auch daran, dass die Eintrittskarten im Verhältnis zu anderen Dingen des täglichen Lebens unverhältnismäßig billig waren. Eine Kinokarte kostete ca. 1 RM, das war weniger, als man für eine einzige Zigarette zahlen musste. Für ein Pfund Butter waren ca. 250 RM zu zahlen. Nach der Währungsreform änderten sich diese Relationen rasch. Die Kinos erlitten nun zum Teil drastische Besucherrückgänge. Auch für die Auswertung von WEGE IM ZWIELICHT war dies zu spüren. Der Film war zum Zeitpunkt der Währungsreform ca. zwei Monate im Einsatz. Für eine durchschnittliche Filmauswertung rechnete man damals etwa 18 Monate.

Nach der Währungsreform im Juni 1948 änderten sich diese Produktionsbedingungen grundlegend. Entscheidend war nun das Geld.

Trotz dieser schwierigen Bedingungen entstanden von 1946 bis zur Währungsreform im Juni 1948 vierzig deutsche Spielfilme in Ost und West. Es waren überwiegend, etwa zu 75%, sogenannte Zeitfilme, vom Publikum schnell als Trümmerfilme bezeichnet. Auch WEGE IM ZWIELICHT ist ein Zeitfilm, in dem sich eine ganze Reihe von charakteristischen Zeiterscheinungen spiegelt.

Von den oben genannten Filmen unterscheidet er sich allerdings dadurch, dass das ländliche Leben als Handlungsort hervorgehoben und positiv besetzt wird. Hier finden sich neben dokumentarischen Aufnahmen auch romantische Motive, die einige Jahre später – im deutschen Heimatfilm der 50er Jahre – zur künstlichen Idylle stilisiert werden.

Das Bemühen, den ländlichen Raum positiv hervorzuheben, war in den frühen Filmen der „Junge Film-Union“ nach eigenen Aussagen Programm, genauso wie der Wunsch, neben bewährten Stars auch „neue Gesichter“ zu zeigen. In WEGE IM ZWIELICHT sind es Johanna Lepski, Sonja Ziemann, Benno Sterzenbach und Gert Schäfer. Das Bemühen, zur Erneuerung des deutschen Films nach 1945 beizutragen, ist unverkennbar und spiegelt sich auch im Namen der Produktionsfirma „Junge Film-Union“. In einer Selbstdarstellung der Filmfirma wurde WEGE IM ZWIELICHT 1948 bezeichnet als der Versuch, einen Zeitfilm zu machen, der kein Trümmerfilm sei, der aber zur Besinnung aufrufe, wobei man vor allem die jüngere Generation im Auge hatte. Auch die zeitgenössische Werbung für „Wege im Zwielicht“ spricht von einem Film für „unserer Jugend“.

Peter Stettner (2023)

Dreharbeiten zu WEGE IM ZWIELICHT (Filminstitut Hannover)

Dreharbeiten zu WEGE IM ZWIELICHT (Filminstitut Hannover)

Filmaufnahmen in Hannover

Die Anfangsszenen des ohne Atetiers gedrehten Films spielen im Bahnhofsbunker Hannover sowie in der zerstörten Marktkirche,

Filmaufnahmen im Umland von Celle

Den Älteren aus Schwachhausen, Offensen, Wienhausen und Oppershausen ist „Wege im Zwielicht“ sicherlich noch ein Begriff. Ein Teil der Aufnahmen stammt direkt aus Oppershausen. Andere lassen deutlich das Kloster Wienhausen (Innenhof, Kreuzgang) erkennen. Im Vordergrund steht jedoch bei einem Großteil der Außenaufnahmen die Brücke. Bei dieser handelt es sich sehr wahrscheinlich um die Allerbrücke zwischen Wienhausen und Oppershausen. Da es kein Dokumentarfilm ist, ist es manchmal etwas schwierig zwischen Kulisse und Wirklichkeit zu unterscheiden. So kann man nicht sagen, ob die Trümmerteile der alten Brücke wirklich noch so dort vorhanden waren, oder ob es sich um „Requisiten“ handelt.

Bedingungsrealität

Wege im Zwielicht entstand 1947/48 unter der Regie von Gustav Fröhlich bei der Jungen Film-Union Rolf Meyer in Hamburg. Die Produktionsbedingungen spiegeln die Umbruchsituation der unmittelbaren Nachkriegszeit: Die Filmwirtschaft war regional fragmentiert, die Infrastruktur beschädigt, und die ideologische Neuorientierung noch nicht abgeschlossen. Gedreht wurde in Hannover und Umgebung – Orte, die selbst von Krieg und Wiederaufbau geprägt waren.

Die Zensur erfolgte sowohl durch die westalliierte als auch durch die sowjetische Militärverwaltung, was zu zwei leicht unterschiedlichen Schnittfassungen führte. Die doppelte Verleihstruktur – Schorcht-Filmgesellschaft im Westen, Sovexport-Film im Osten – zeigt, dass der Film in beiden deutschen Staaten zirkulierte und als überregional relevant galt.

Bezugsrealität

Der Film greift zentrale Themen der Nachkriegsgesellschaft auf: Schuld, Verantwortung, Generationenkonflikte und die Suche nach einem ethischen Neuanfang. Die drei jungen Männer, die aus Hannover fliehen, stehen exemplarisch für eine Generation, die sich in einer moralisch und sozial zerrütteten Welt behaupten muss. Ihre Flucht ist nicht nur physisch, sondern auch symbolisch – eine Bewegung weg von Schuldzuweisungen und hin zu Selbstermächtigung.

Bürgermeister Otto Lukas verkörpert die ältere Generation, die sich dem Wiederaufbau verpflichtet fühlt, aber zugleich mit Vorwürfen des Versagens konfrontiert wird. Die Auseinandersetzung zwischen Lukas und Stefan Korb ist ein Spiegel der gesellschaftlichen Debatte: Wie umgehen mit der NS-Vergangenheit? Wer trägt Verantwortung? Welche Rolle spielt persönliche Integrität im kollektiven Gedächtnis?

Die Brücke, die gebaut wird, ist nicht nur ein reales Bauwerk, sondern ein Symbol für Verständigung, Vertrauen und die Überwindung ideologischer Gräben. Der Film positioniert sich damit deutlich gegen die Verdrängung und für eine dialogische Aufarbeitung.

Filmrealität

Inszenatorisch bleibt Wege im Zwielicht dem realistischen Stil der frühen Nachkriegsjahre verpflichtet. Die Kameraarbeit von Franz Weihmayr ist zurückhaltend, aber präzise; die Montage von Walter Fredersdorf unterstützt die episodische Struktur. Die Musik von Werner Eisbrenner unterstreicht die emotionale Spannung, ohne pathetisch zu wirken.

Die Figuren sind klar typisiert: Stefan als intellektuell Suchender, Lukas als pragmatischer Versöhner, Edith als moralischer Bezugspunkt. Die Dialoge sind teils konfrontativ, teils versöhnlich – sie tragen die ideologische Auseinandersetzung, ohne sie zu überfrachten. Die Landschaftsaufnahmen der Lüneburger Heide schaffen eine Atmosphäre der Isolation und des Übergangs.

Der Film nutzt klassische dramaturgische Mittel – Flucht, Konflikt, Liebesdreieck, Entscheidung – um eine komplexe gesellschaftliche Situation erfahrbar zu machen. Die narrative Struktur ist linear, aber durch innere Spannungen dynamisiert.

Wirkungsrealität

Wege im Zwielicht wurde 1948 in Hannover uraufgeführt und fand sowohl in West- als auch in Ostdeutschland Verbreitung. Zeitgenössische Kritiken würdigten den Film als ernsthaften Beitrag zur moralischen Neuorientierung. Besonders hervorgehoben wurde die Darstellung des Generationenkonflikts und die symbolische Kraft der Brückenmetapher.

Das Filmdrama beginnt als Trümmerfilm und endet mit Heimatfitm-Elementen. Nicht zuletzt geht es um Fragen nach Schuld, Verantwortung und Sühne nach 1945.

Insgesamt brachte der Film ein mittelmäßiges Einspielergebnisse – die Produktionskosten wurden wieder eingespielt, ein nennenswerter Gewinn aber nicht gemacht. Es wurde bekannt (Spiegel), dass einige Tage nach Uraufführung des Films im Palast-Theater in Hannover, Jugendliche den Film ausbuhten, weil ihnen die auf das „wirkliche Leben“ zielende Darstellung an einigen Stellen zu romantisiert erschien.

Die zeitgenössische Presse urteilte ambivalent: Zum einen meinte man die „schonungslose Realität“ zu sehen, zum anderen eine „romantisierte Wirklichkeit“ und „überdeutliche Dialoge“. Unstrittig waren „gute schauspielerische Leistungen“ sowie eine „gute Kameraarbeit“.

Auffällig ist auch hier, dass die deutsche Opferperspektive in der Presse nicht problematisiert wird. Deutet auf kollektives Selbstverständnis ….

Gustav Fröhlich mußte sich eigenhändig ins Zeug legen, bevor die Uraufführung der »Wege im Zwielicht« vor sich gehen konnte. Im hannoverschen Palast-Theater blieb der Vorhang stecken, Gustav Fröhlich zog ihn auf. »Das fängt ja gut an«, sagte er.

Vorher hatte er, Regisseur und einer der Hauptdarsteller des neuen Films der Jungen Film-Union, die Premièren-Gäste begrüßt. Franz Konwitschny und sein Opernhausorchester hatten das Feierliche des Aktus musikalisch betont. Man hatte die romantische Oberon-Ouvertüre zur Einleitung des Films aus diesen erheblich weniger romantischen Tagen gewählt.

Es stellte sich indessen heraus, daß der Film sein realistisches Thema mit romantisierenden Schnörkeln verbrämt hat. Es kommt dabei so etwas wie eine Stromlinie mit gar anmutigen Stuckarabesken heraus. Manchmal ist viel Stuck da.

> weiter

Drei Heimkehrer lösen sich in einer aufdringlich symbolischen Brückenbau-Geschichte aus den Verstrickungen des Schwarzmarktes, wobei ihnen ein wohlgesonnener Bürgermeister tatkräftig unter die Arme greift. Ein für die ersten Nachkriegsjahre typischer Versuch westdeutscher Lebenshilfe mit hemdsärmeliger Aufbaumentalität. Die erste Regiearbeit des Schauspielers Gustav Fröhlich (Filmdienst)

Welche Richtung

„Was heißt denn das? Ihr, Eure?“ – „Ihr, das seid ihr, die Älteren, ihr solltet lieber schweigen und zurückdenken.“ – „Über was?“ – „Sehen sie mal uns beide. Ich weiss, sie sind älter, aber sie gehören mit zu denen, die sehenden Auges den Karren in den Dreck gefahren haben. Wir konnten das damals ja nicht wissen, wir waren ja grüne Jungs. Und was ist nun? Sie sitzen schon wieder in ihrem Amt fest, Bürgermeister, passen auf Ordnung auf, und ich, wir, wir können verfaulen, kein Start, kein Ziel, Ausschuss, vielleicht einfach verbraucht“ – „Sie sehen das alles viel zu primitiv“ – „Aber deutlich!“ – „Irrtümer werden gebüsst“ – „Irrtümer, die ich nicht begangen habe.“ – „Was hat das für einen Zweck, jetzt Rache zu brüten, auszuknobeln, wer die eigentliche Schuld hat. Wir müssen neu anfangen.“(…)

Ein Dialog, der zeigt, wieviele Rechnungen nach dem Krieg noch offen waren. (…)

Auszug aus dem Kommentar „Brückenschlag ins Ungewisse“ von Falk Schwarz am 07.09.2015 bei filmportal.de

(…)

Natürlich sind viele der Themen des Films heute nicht mehr zeitgemäß. Es fällt sehr schwer sich in die Lage der Charaktere zu versetzen, da wir heute einen gänzlich anderen Hintergrund haben. Dennoch ist es sehr interessant zu sehen wie damals versucht wurde vor der Ohnmacht des Krieges einen Spielfilm zu drehen. Nicht immer kann man hinter die (teilweise) kommentarlosen Aktionen der handelnden Personen steigen, bzw. ihr Handeln verstehen. Nachdem der Film in die Kinos kam herrsche eine gespaltene Meinung über ihn. Die einen fanden er würde die Situation und den Hintergrund zu harmlos und romantisch darstellen. Die anderen fanden er zeigte die Realität. – Scheinbar war der Geschmack eben immer schon verschieden. Fakt ist, dass die Frage des Krieges – alleine schon wegen der Zerstörung (Brücke) – nicht ausgeblendet wird. Während Filme der 60er und 70er häufig nur „Wirtschaftswunder-Zeiten“ betonten, setzte man sich in diesem Film schon sehr bald mit dem Trauma des Krieges auseinander. Sehr anschaulich wird das besonders, da die drei Jungen einer Generation angehören, die sich schon nicht mehr als unmittelbar schuldig für den Krieg ansieht. Es taucht die Frage auf „ja – wer hat uns denn in den Krieg geführt…“. Natürlich vermag der Film darauf noch nicht das Allheilmittel und die Lösung zu liefern. Aber die Antwort des allseits weisen Otto Lukas (Gustav Fröhlich) lautet, dass es an der Zeit sei nach vorne zu blicken.

Die Brücke wird zum Symbol des Neubeginns. Und es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass der Film damit endet, dass Bauern und Bürger wieder frohen Mutes über die Brücke fahren/laufen.

Die neue Brücke ist keine Beton- sondern eine Holzkonstruktion von Stefan. Dieser wollte schon vor dem Krieg Brücken bauen. Die Brücke drückt damit – wie in so vielen anderen Werken aus – ein Zeichen der Verbindung aus. Eine „Brücke bauen“ – das soll hier mehr bedeuten, als nur Infrastruktur! Materialtechnisch stößt der Film laufend an Grenzen. Es wird deutlich, dass die Filmindustrie nach dem Krieg um einige Jahre zurückgeworfen war. (…)

Fazit

Der Film ist in jedem Fall sehenswert. Klar – Explosionen und Special Effects sucht man hier vergebens, aber für die Zeit ist der Film schon alleine der Dialoge wegen sehr gelungen. Gerade wenn man in der Region lebt und die Gegend kennt versucht man doch immer wieder zu erkennen wo gerade gedreht wird.

Auszug aus: Heimatforschung im Landkreis Celle