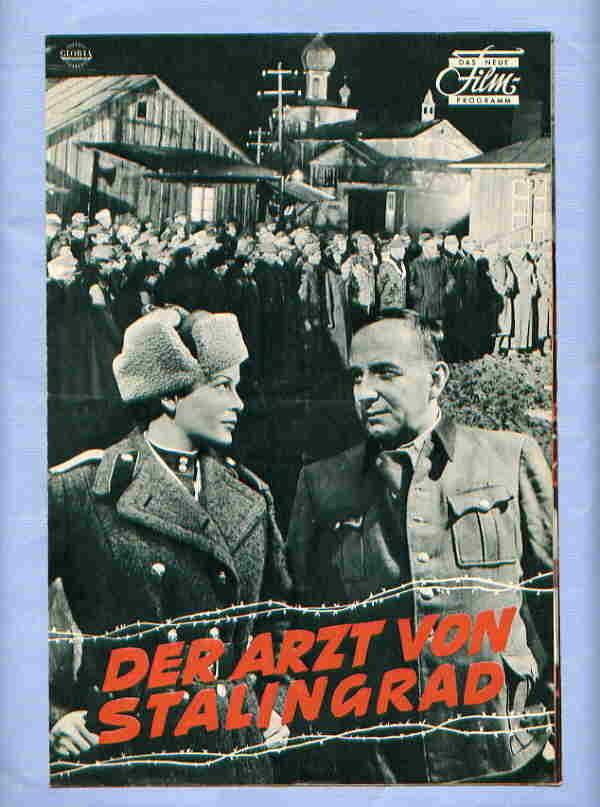

Der Arzt von Stalingrad (1958)

Inhalt

Russland, während des Zweiten Weltkriegs. Nach der grausamen Schlacht um Stalingrad sind zahllose Soldaten des deutschen Nazi-Regimes in russische Kriegsgefangenschaft geraten. Unter ihnen ist der Stabsarzt Fritz Böhler (O. E. Hasse), der gegen alle Widrigkeiten versucht, auch in der Gefangenschaft seinem ärztlichen Eid nachzukommen. Mit List und Einfallsreichtum gelingt es ihm und seinen Kameraden, dem gewitzten Sanitäter Pelz (Mario Adorf) und dem idealistischen Oberarzt Sellnow (Walter Reyer), immer wieder, die Verbote der Russen zu umgehen. So riskiert Böhler sein Leben, als er trotz strengen Verbots einen Mithäftling operiert – und dem Mann das Leben rettet. Erschwert wird das Leben der Häftlinge durch die russische Lagerärztin Alexandra Kasalinsskaja (Eva Bartok), deren geliebter Ehemann im Krieg gefallen ist und die seither einen tiefen Hass gegen die Deutschen hegt. Ebenso gefürchtet wird Oberleutnant Pjotr Markow (Hannes Messemer), der in Alexandra verliebt ist und ihr durch sadistische Schikanen gegen die Gefangenen zu gefallen versucht. Als sie sich in Sellnow verliebt, beginnt die eiskalt wirkende Alexandra, ihre Haltung den „Feinden“ gegenüber zu mildern. Doch die beiden wissen, dass ihre Liebe keine Zukunft haben kann. Denn obwohl Sellnow eine bessere medizinische Versorgung für seine Kameraden erreicht, wird er durch seine Beziehung zu Alexandra bei den Häftlingen zum Außenseiter. Alexandra muss derweil fürchten, ihre heimliche Verbindung zu dem Deutschen mit dem Leben zu bezahlen. Tatsächlich bekommt Oberleutnant Markow eines Tages Wind von der Affäre. Rasend vor Eifersucht sucht er nach einem Weg, sich an seinem Rivalen zu rächen. Alexandra wird trotz Böhlers Versuch, sie zu retten, für ihr Vergehen in die Verbannung nach Sibirien geschickt. (ARD-Programmankündigung 2010)

Film in der BRD der 50er und frühen 60er Jahre

| Originaltitel | Der Arzt von Stalingrad |

|---|---|

| Produktionsland | Deutschland |

| Originalsprache | Deutsch, Russisch |

| Erscheinungsjahr | 1958 |

| Länge | 110 Minuten |

| Stab | |

| Regie | Géza von Radványi |

| Drehbuch | Werner P. Zibaso |

| Produktion | Ilse Kubaschewski Walter Traut |

| Musik | Siegfried Franz |

| Kamera | Georg Krause |

| Schnitt | René Le Hénaff |

| Besetzung | |

und Pino Demschick, Erich Ebert, Curt Linda, Rolf Kralovitz, Willy Schultes, Horst G. Loska, Willy Auerswald, Franz Essel, Hans von Morhart |

|

Vor 100 Jahren: Ottmar Kohler wird geboren

„Der Arzt von Stalingrad“

„Wenn ich Ihnen erzähle, dass ich in einem Arbeitslager im Winter bei 30 Grad Frost eine Gehirnoperation mit den Instrumenten gemacht habe, die ich mir von der Schreinerei und der Schlosserei geborgt habe, dann werden Sie verstehen, was das bedeutet: mit kümmerlichsten Mitteln improvisieren.“ Der Arzt Ottmar Kohler schildert seine Erlebnisse nach elf Jahren russischer Kriegsgefangenschaft. Er kommt Silvester 1953 nach Deutschland zurück und wird am Kölner Bahnhof von Kanzler Konrad Adenauer ( CDU ) begrüßt. Sein Ruf als aufopferungsvoller Arzt ist Kohler vorausgeeilt. Er hat von November 1942 bis zur deutschen Kapitulation im Februar 1943 als Chirurg im umkämpften Stalingrad operiert und anschließend während seiner Gefangenschaft. Auch Romanautor Heinz Günther Konsalik hört Erzählungen über Kohler, kennt ihn aber nicht persönlich. Auf dieser Basis schreibt Konsalik sein Buch „Der Arzt von Stalingrad“, das 1956 erscheint und vier Millionen Mal verkauft wird. Zwei Jahre später wird der Roman verfilmt. Die Hauptrolle darin spielt O.E. (Otto Eduard) Hasse.

Das Wort „Stalingrad“ im Titel von Buch und Film führt in die Irre. Die Handlung spielt in einem Gefangenenlager, das irgendwo in Russland sein könnte. Die Gräuel des Russlandfeldzuges der Wehrmacht kommt nur in einem einzigen Satz vor: „Sie haben halb Russland kaputt gemacht und jetzt weinen Sie, weil Sie es wieder aufbauen müssen“, lässt Konsalik eine schöne russische Ärztin sagen. Buch und Film sind nach Einschätzung des Heidelberger Geschichtsprofessors Wolfgang Eckart voller Klischees, die dem deutschen Zeitgeist der 50er Jahre entsprechen. Konsaliks Botschaft lautet demnach: Die Deutschen sind den Russen als Ärzte und Menschen überlegen. Das Bild des deutschen Mediziners soll ins rechte Licht gerückt werden. Denn der Nürnberger Ärzteprozess hat 1946 gezeigt, dass SS- und Wehrmachtsärzte an den Verbrechen der Nazis beteiligt waren. Als Reaktion darauf zeichnet „Der Arzt von Stalingrad“ ein „karitatives, heldisches, aufopferndes“ Bild des deutschen Arztes, sagt Medizinhistoriker Eckart. Dieses Arztbild knüpfe an das Arztbild an, das „die Nationalsozialisten in ihrer Propaganda bereits gestrickt hatten.“

Viel ist über den am 19. Juni 1908 in Gummersbach geborenen Ottmar Kohler nicht bekannt. Er hat über seine Erfahrungen weitgehend geschwiegen. Im einzigen Tondokument erzählt er 1954 von seiner Gefangenschaft in den Lagern rund um Stalingrad: „Ich war ununterbrochen als Arzt eingesetzt und nur ein Jahr zur körperlichen Arbeit.“ Ein Held wie im Film ist Kohler nicht. Als er aus der Kriegsgefangenschaft kommt, muss er sich wie alle Spätheimkehrer in die deutsche Gesellschaft eingliedern. Sein Traum, Professor zu werden, erfüllt sich nicht. Er arbeitet als Chirurg an der Kölner Uniklinik und am städtischen Krankenhaus in Idar-Oberstein. Seine ehemaligen Kollegen sagen, der Ruhm, die Vorlage für einen Roman gewesen zu sein, habe wie ein unpassendes Etikett an ihm gehaftet. Ottmar Kohler stirbt am 27. Juli 1979 im Alter von 71 ]Jahren in Idar-Oberstein.