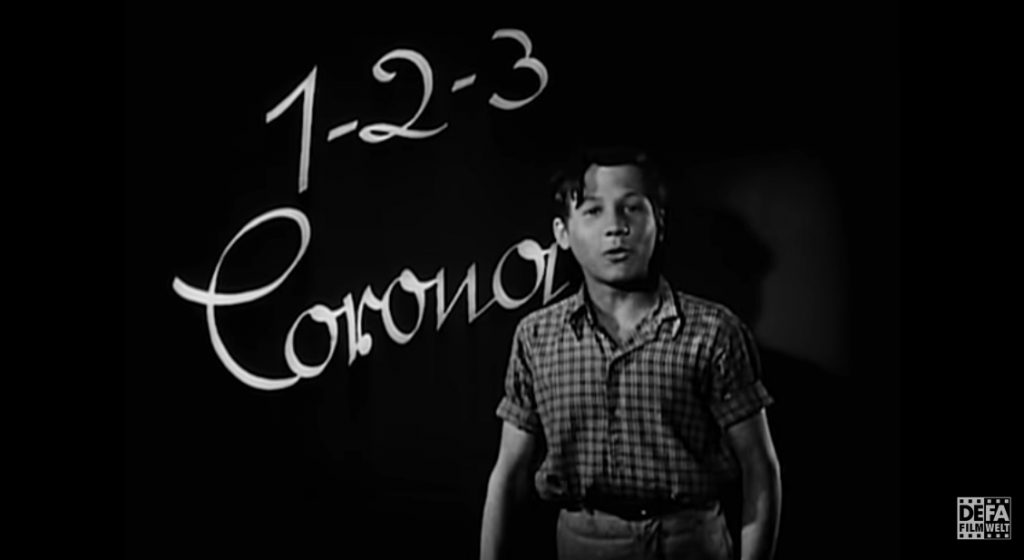

1-2-3 Corona (1948)

Filmszene aus 1-2-3 Corona (DEFA 1948)

Filmszene aus 1-2-3 Corona (DEFA 1948)

Annotation

Der DEFA-Film „1-2-3 Corona“ (1948) von Hans Müller spielt im zerstörten Berlin. Straßenkinder helfen der verletzten Zirkusartistin Corona und gründen mit ihr einen kleinen Zirkus. Ein Zirkusdirektor entdeckt sie und bietet allen eine Zukunft. Ein optimistischer Trümmerfilm über Hoffnung und Gemeinschaft.

Inhalt

Der Film spielt im Sommer 1945 in den Trümmern Berlins. Zwei rivalisierende Banden von elternlosen Jungen beenden ihre Fehde, nachdem sie gemeinsam Schuld am Unfall der jungen Zirkusartistin Corona tragen. Sie pflegen Corona und gründen für sie einen kleinen Zirkus.

Das Happy End des Films zeigt, wie ein Zirkusdirektor Corona entdeckt, die beiden Bandenführer in die Artistenausbildung aufnimmt und auch einige Jungen der Gruppe engagiert. So wird die Gruppe aus ihrem trostlosen Leben gerettet und findet eine neue Perspektive.

| Originaltitel | 1-2-3 Corona |

| Produktionsland | Deutschland (SBZ) |

| Originalsprache | Deutsch |

| Erscheinungsjahr | 1948 |

|

Stab |

|

| Regie | Hans Müller |

| Drehbuch | Artur Kuhnert |

| Produktion | DEFA |

| Musik | Hans Otto Borgmann; Bruno Balz |

| Kamera | Robert Baberske |

| Schnitt | Ilse Voigt |

| DarstellerInnen | |

|

|

Wandlung durch Erziehung?

Dieser DEFA-Erfolgsfilm findet eine eher märchenhafte Lösung für die gefährdeten Jugendlichen, die deutlich mit spezifischen Erziehungsgedanken verknüpft ist. 1-2-3 CORONA versetzt retrospektiv in das Jahr 1945 zurück. Das Alltagsproblem der Schulschließung ist Ausgangspunkt der Handlung. Die Art der Inszenierung dieser Geschichte um gefährdete Jugendliche und Kinder diente dabei – wie es in den Werbeempfehlungen des westdeutschen Herzog-Filmverleihs für den Kinobesitzer hieß – primär dem Ziel, ein „strahlende(s) Lebensbild einer Gruppe echter Jungen“ zu zeichnen und einen „Film der Lebensfreude mit fröhlichen jungen Menschen“33) zu schaffen.

Die „Unbekümmertheit der Jugend und ihr Lebensmut“34) sollten zwar im Zentrum stehen, doch spielen auch Diskussionen um die Möglichkeit der Besserung und Erziehung der Jungen in diesem Film eine wichtige Rolle. Antipoden in diesen Diskussionen sind ein Studienrat35) und ein Arzt. Während der Studienrat entschieden für Kontrolle und Erziehung der jungen Leute plädiert, setzt der Corona behandelnde Arzt auf Selbstregulierung. Er hält weniger Führung als Vertrauen und das Geben einer verantwortungsvollen Aufgabe für die richtige Strategie, die Jungen aus ihren einträglichen Schwarzmarkthändeln und kleinen Beschaffungstaten zu Rechtschaffenheit zu führen.

Das Zirkusmädchen Corona (Eva-Ingeborg Scholz) wird nach einem Unfall, den die Jungen mitverschuldet haben, von ihnen in ihrem gemieteten Zirkuswagen aufgenommen und gesund gepflegt. Ihre Vermieterin unterstellt den Jugendlichen, mit denen sie zuvor Geschäfte gemacht hat, auch gegenüber der Polizei ein lüsternes Verhältnis zu Corona. Nachdem der Film wiederholt das keusche und schamhafte Verhalten der Jugendlichen dem Mädchen gegenüber gezeigt hat, wird die Verleumderin als Schieberin entlarvt.

Beschämt wird schließlich auch der Studienrat durch die guten Leistungen der Jungen bei einer „improvisierten“36) Zirkusgala. Plötzlich spricht er von „seinen Jungs“. Trotzdem rückt er nicht von der Vorstellung ab, daß eine wirkliche moralische Abstützung nur in der institutionalisierten Form der schulischen Erziehung erfolgreich sein kann.

Verwandelt zeigt sich ein Zirkusdirektor, der den Jungen sagt: „Von euch habe ich Begeisterung wiedergelernt.“ 37) Nachdem er erlebt habe, wie die beiden (zunächst konkurrierenden) Jungenbanden selbständig und in eigener Verantwortung ihren ‚Zirkus‘ aufgebaut hätten, sei er auch entschlossen, seinen eigenen Zirkus nicht zu verkaufen: Jetzt wisse er daß dieser „wieder eine Zukunft“ habe. Die Führer der beiden Jungengruppen (Gerhard / Lutz Moik und Dietrich/ Piet Clausen) belohnt er mit einer Artistenausbildung. Gerhard und Dietrich bilden später zusammen mit Corona die Trapeztruppe „Die Drei Coronas“. Doch davor steht der bedeutungsvolle Satz des Zirkusdirektors:

„Jetzt heißt es arbeiten, arbeiten und noch ‚mal arbeiten, bis in ein paar Jahren die Welt weiß, wer ihr seid.“ 38)

Der Film eröffnet hier eine Aussicht für junge Menschen, die eben noch entwurzelt, gefährdet und ohne Halt schienen. Er eröffnet damit eine Perspektive auf die Handlungsfähigkeit der Jugend, die auf das Millionenpublikum dieses Filmes offenbar attraktiv und vielleicht auch tröstlich wirkte.

Anmerkungen

33 DIF

34 Ebd.

35 Dieser erscheint im Film mit Brille und hohlen Moralpredigten wie die Karikatur eines Intellektuellen gezeichnet. Der Studienrat wird, obgleich durchaus eine dramaturgisch bedeutsame Figur, in keiner der mir bekannten zeitgenössischen Inhaltsangaben Erwähnung finden.

36 Es handelt sich mit seiner glitzernden Atmosphäre mehr um ein DEFA-Ausstattungswunder.

37 Alle Zitate und Beschreibungen dieses Abschnittes sind – soweit nicht anderes angegeben den eigenen Filmprotokoll (Schneidetisch-Sichtung/DIF) entnommen,

38 Ebd.

Auszug aus: Bettina Greffrath: Verzweifelte Blicke, ratlose Suche, erstarrte Gefühle, Bewegungen im Kreis. Spielfilme als Quellen für kollektive Selbst- und Gesellschaftsbilder in Deutschland 1945-1949. Diss. Universität Hannover 1993, S. 492/93