Kulturelle Hegemonie im Kaiserreich

von GFS-Admin_2021 · Veröffentlicht · Aktualisiert

KI-generiertes Symbolbild

KI-generiertes Symbolbild

Durchsetzung, Stabilisierung und Grenzen einer ideologischen Ordnung

Das Deutsche Kaiserreich war eine Gesellschaftsformation, in der sich moderne kapitalistische Produktionsverhältnisse mit monarchisch-feudalen Strukturen verbanden. Die ökonomische Basis war von rasanter Industrialisierung, wachsender Bourgeoisie und proletarischer Massenbewegung geprägt. Politisch dominierte jedoch ein Obrigkeitsstaat, in dem Monarchie, Militär und Adel ihre Stellung behaupteten.

Wie konnte diese Ordnung trotz innerer Widersprüche bestehen? Aus marxistischer und hegemonietheoretischer Perspektive lässt sich dies nur erklären, wenn man neben der physischen Gewalt (Repression) auch die kulturelle Hegemonie betrachtet – also die Fähigkeit der herrschenden Klassen, Zustimmung zu organisieren und ihre Herrschaft als selbstverständlich erscheinen zu lassen.

Antonio Gramsci prägte den Begriff der kulturellen Hegemonie in den 1920er Jahren, doch seine Überlegungen lassen sich rückwirkend auch auf das Kaiserreich anwenden. Hegemonie bedeutet, dass eine herrschende Klasse ihre Position nicht allein durch Gewalt aufrechterhält, sondern durch die Verinnerlichung ihrer Werte und Weltbilder in breiten Schichten der Gesellschaft.

Im Kaiserreich bedeutete dies: Die herrschenden Gruppen – Monarchie, Adel, Bourgeoisie – schufen ein ideologisches Gefüge aus Nationalismus, Militarismus, Monarchismus und Obrigkeitsdenken, das in Institutionen, Medien und Alltagspraktiken verankert wurde. So gelang es ihnen, die kapitalistisch-feudale Ordnung trotz wachsender sozialer Gegensätze zu stabilisieren.

Monarchie und Militär

Die Figur des Kaisers war das Zentrum der hegemonialen Ordnung. Wilhelm I. und später Wilhelm II. wurden als personifizierte Einheit von Nation, Geschichte und göttlicher Vorsehung inszeniert. Treue zum Kaiser galt als höchste Tugend.

Das Militär war nicht nur eine bewaffnete Institution, sondern eine kulturelle Leitinstanz. Drill, Uniformkult und Kriegsverherrlichung prägten Schule, Festkultur und Alltagsleben. Soldatische Tugenden wie Gehorsam, Disziplin und Opferbereitschaft galten auch im zivilen Leben als Norm.

Kirche und Religion

Die evangelische Kirche stützte die Monarchie mit Predigten über Gehorsam, Pflichterfüllung und Autorität. Der „Kulturkampf“ gegen die katholische Kirche in den 1870er Jahren zeigte zunächst die Spannungen zwischen Staat und Religion. Doch nach seiner Beilegung fügte sich auch der Katholizismus zunehmend in die Reichsordnung ein. Religion wirkte als Legitimationsquelle für eine gottgewollte Gesellschaftsordnung.

Bildungssystem

Das Schulwesen war ein zentrales Instrument kultureller Hegemonie. Geschichtsunterricht verherrlichte die Reichsgründung und inszenierte „große Männer“ wie Bismarck. Gehorsam und Ordnung wurden eingeübt, nicht kritisches Denken. Universitäten dienten als Kaderschmieden für Beamtentum und Verwaltung, die wiederum die ideologische Kontinuität des Staates garantierten.

Medien, Vereine und Öffentlichkeit

Die bürgerlich-konservative Presse dominierte die öffentliche Meinung, auch wenn die Arbeiterbewegung eigene Zeitungen aufbaute. Nationalistische Vereine wie der Alldeutsche Verband oder der Flottenverein verbreiteten imperialistische Ideologien und verbanden sie mit patriotischer Kulturarbeit. Diese Netzwerke schufen ein Milieu, in dem nationalistische und monarchistische Ideen als gesellschaftlicher Konsens erscheinen konnten.

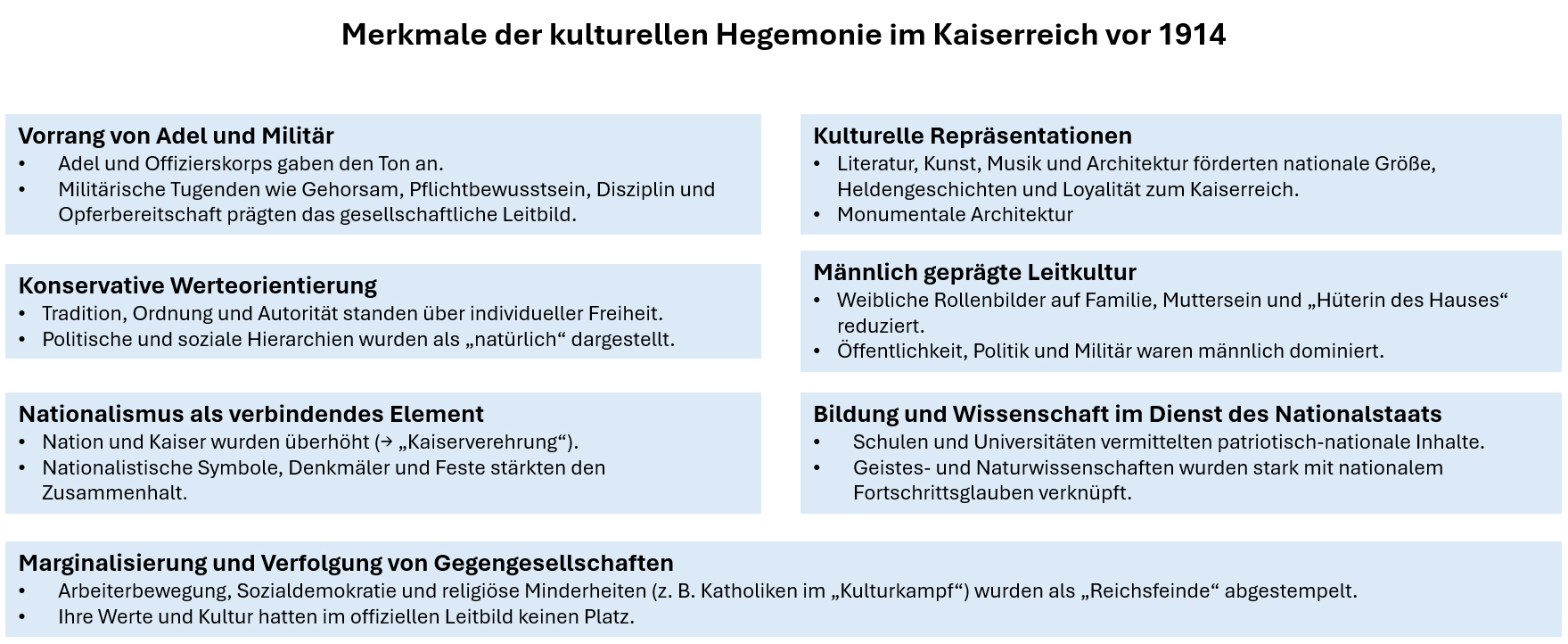

Die kulturelle Hegemonie des Kaiserreichs beruhte nicht allein auf staatlicher Macht, sondern auch auf einem ideologischen Fundament, das gesellschaftliche Verhältnisse rechtfertigte, Sinn stiftete und Loyalität erzeugte. Diese hegemoniale Ideologie war kein geschlossenes Lehrgebäude, sondern ein Ensemble aus Diskursen, Symbolen und Normen, die sich im Alltag der Menschen verankerten. Ihre zentralen Inhalte lassen sich in fünf Kernbereichen zusammenfassen: Monarchismus, Nationalismus, Militarismus, Sozialdarwinismus sowie die Betonung von Religion, Familie und Geschlechterordnung.

Monarchismus und Obrigkeitsdenken

Im Zentrum stand die Legitimation der monarchischen Ordnung. Der Kaiser wurde als „von Gottes Gnaden“ eingesetzter Herrscher präsentiert, der das Reich verkörperte und über den Parteien stand. Damit wurde die Vorstellung einer organischen, hierarchisch gegliederten Gesellschaft genährt, in der Unterordnung und Loyalität als natürliche Tugenden galten.

Obrigkeitsdenken bedeutete zugleich, dass politische Partizipation als begrenzt und sekundär betrachtet wurde. Nicht Volkssouveränität, sondern kaiserlich-preußische Führung sollte das Reich leiten. Diese Sichtweise wurde durch Rituale (Jubiläen, Paraden, Sedantag), Denkmäler und eine allgegenwärtige Bildpropaganda stabilisiert.

Nationalismus und Reichspatriotismus

Die hegemoniale Ideologie definierte das Kaiserreich als nationale Vollendung. Der Sieg von 1871 und die Reichsgründung wurden zum „Gründungsmythos“, aus dem Stolz, Pflichtgefühl und Loyalität erwuchsen.

Nationalismus diente nicht nur nach außen als Legitimation von Kolonial- und Weltmachtstreben, sondern auch nach innen als Mittel zur Integration. Klassengegensätze sollten durch die gemeinsame „Volksgemeinschaft“ überdeckt werden. Nationale Einheit wurde zur verbindlichen Sinnkategorie, die insbesondere das Bürgertum mobilisierte, aber auch Arbeiter ansprechen sollte.

Militarismus und Kriegserziehung

Das Militär war nicht nur Institution, sondern kultureller Leitwert. Militarismus prägte das öffentliche Leben: Uniformen, Paraden und Kasernenalltag symbolisierten Disziplin, Opferbereitschaft und Männlichkeit. Krieg wurde nicht als Katastrophe, sondern als Bewährungsprobe für Nation und Charakter dargestellt.

Diese militärische Denkweise durchzog Schule, Vereine und Familienleben. Damit wurde eine Mentalität gefördert, die Gehorsam und Hierarchie nicht nur in der Armee, sondern auch im sozialen Alltag als selbstverständlich erscheinen ließ.

Sozialdarwinismus und rassistische Hierarchien

Die hegemoniale Ideologie des Kaiserreichs war stark vom Sozialdarwinismus beeinflusst. Gesellschaftliche Ungleichheit galt als „natürliche“ Folge eines Überlebenskampfes, in dem sich Stärkere durchsetzen müssten. Dies rechtfertigte nicht nur die Klassengesellschaft, sondern auch kolonialen Imperialismus und die Abwertung anderer „Rassen“.

Antisemitismus und kolonial-rassistische Weltbilder fanden hier Anschluss. Auch wenn sie nicht in allen Teilen der Gesellschaft gleichermaßen verankert waren, boten sie ein kulturelles Deutungsmuster, das Hierarchien stabilisierte und nationale Überlegenheitsgefühle erzeugte.

Religion, Familie und Geschlechterordnung

Schließlich spielte die Betonung von Religion, Familie und Geschlechterrollen eine wichtige Rolle. Protestantische Werte wie Pflicht, Arbeitsethos und Unterordnung unter die Obrigkeit harmonierten mit den politischen Zielsetzungen des Staates.

Die Familie galt als „Keimzelle der Nation“ und als Ort der Sozialdisziplinierung. Patriarchale Strukturen wurden durch die Ideologie von „Männlichkeit als Wehrhaftigkeit“ und „Weiblichkeit als Häuslichkeit und Mütterlichkeit“ legitimiert. Damit verknüpfte die hegemoniale Ideologie soziale Stabilität mit klaren Geschlechterordnungen.

Zusammenfassung

Die hegemoniale Ideologie im Kaiserreich formte ein kohärentes, wenn auch vielschichtiges Weltbild: Sie verband monarchisch-autoritäres Denken mit nationaler Begeisterung, militarischer Disziplin, sozialdarwinistischer Ungleichheitslegitimation und einer konservativen Familienmoral. Diese Inhalte waren nicht nur politische Programme, sondern durchdrangen Alltagskultur, Bildung, Religion und Medien. Sie erklärten die bestehenden Macht- und Eigentumsverhältnisse als „natürlich“ und „alternativlos“ – und schufen so die ideologische Basis für die Stabilisierung der monarchisch-kapitalistischen Ordnung.

Die kulturelle Hegemonie im Kaiserreich war kein statisches Gebilde, sondern musste aktiv hergestellt, reproduziert und gegen Widerstände stabilisiert werden. Sie beruhte auf einem komplexen Geflecht von staatlichen Institutionen, rechtlichen Regelungen, symbolischen Praktiken und gesellschaftlichen Organisationen, die den Nationalstaat, die Monarchie und die bestehende Klassengesellschaft legitimierten. Im Folgenden lassen sich zentrale Mechanismen benennen.

1. Staat und Rechtsordnung

Der Staat selbst fungierte als zentraler Träger hegemonialer Ordnung. Das autoritäre Verfassungsgefüge des Kaiserreichs – mit einem allmächtigen Kaiser, einem vom Militär dominierten Reichskanzler und einem schwach ausgestatteten Reichstag – garantierte die politische Vormachtstellung von Adel, Militär und Großbourgeoisie.

-

Repression spielte dabei eine wichtige Rolle, etwa durch die Sozialistengesetze (1878–1890), die sozialistische Organisationen kriminalisierten.

-

Gleichzeitig bot der Staat eine „Integration durch Teilhabe“, etwa durch die Reichstagswahlen mit allgemeinem Männerwahlrecht. Obwohl dieses Wahlrecht den Arbeitern politische Partizipation eröffnete, blieb die reale Macht stark eingeschränkt.

Diese Mischung aus Ausgrenzung und begrenzter Inklusion stabilisierte die hegemoniale Ordnung: oppositionelle Kräfte wurden kontrolliert, aber nicht vollständig aus dem politischen Raum verdrängt.

2. Bildung und Schule

Die Schule war ein zentrales Instrument, um Loyalität und Nationalbewusstsein zu verankern. Der Lehrplan vermittelte monarchische Legitimität, religiös-moralische Erziehung und militärischen Gehorsam. Kaiserbilder im Klassenzimmer und patriotische Feiern prägten eine kollektive Identität.

Die Alphabetisierung und der Ausbau des Schulwesens erhöhten zwar die Bildungschancen, doch die Inhalte blieben konservativ ausgerichtet. Damit wurde die junge Generation früh in ein hegemoniales Deutungsmuster sozialisiert.

3. Militär und Wehrpflicht

Das Militär war mehr als ein Instrument der Gewalt – es war eine Sozialisationsinstanz. Durch die allgemeine Wehrpflicht erlebten Millionen junger Männer militärische Disziplin, Hierarchie und Loyalität gegenüber Kaiser und Vaterland.

Militärische Rituale (Paraden, Denkmäler, Uniformkultur) prägten auch den öffentlichen Raum. Diese Militarisierung des Alltags trug dazu bei, Gehorsam, Opferbereitschaft und nationale Einheit symbolisch zu verankern.

4. Kirche und Religion

Die beiden großen Konfessionen – protestantische und katholische Kirche – spielten eine ambivalente, aber bedeutende Rolle. Während der Protestantismus eng mit dem preußisch-monarchischen Staat verbunden war, bot der Katholizismus nach dem Kulturkampf zwar eine gewisse Gegenkultur, blieb aber letztlich ebenfalls in die hegemoniale Ordnung integriert. Predigten, Religionsunterricht und kirchliche Feste vermittelten Werte wie Pflicht, Gehorsam und Gemeinschaft, die mit den politischen Zielsetzungen kompatibel waren.

5. Medien, Vereine und Öffentlichkeit

Die bürgerliche Presse, nationale Vereine (Turnvereine, Schützenvereine, Kriegervereine, Alldeutscher Verband) und eine Vielzahl an Kulturorganisationen verbreiteten nationalistische und monarchische Ideologien in die Breite der Gesellschaft.

Diese Strukturen ermöglichten es, eine „Zivilgesellschaft von oben“ zu schaffen, die bürgerliche und kleinbürgerliche Milieus band und ihnen politische Ausdrucksformen bot. Gleichzeitig wurden Arbeiterorganisationen überwacht oder unterdrückt, sodass die bürgerliche Öffentlichkeit dominierte.

6. Sozialpolitik als Herrschaftsinstrument

Mit den von Bismarck eingeführten Sozialgesetzen (Kranken-, Unfall- und Altersversicherung) reagierte der Staat auf die Arbeiterfrage. Diese Maßnahmen sollten nicht nur soziale Härten abfedern, sondern vor allem die Arbeiterklasse an den Staat binden und den Einfluss der Sozialdemokratie schwächen. Sozialpolitik war damit ein Mechanismus der präventiven Integration – ein Versuch, materielle Loyalität zu erkaufen.

7. Symbolik und Personalisierung

Schließlich spielte die Symbolpolitik eine zentrale Rolle. Der Kaiser als „Allerhöchste Person“ war allgegenwärtig – auf Münzen, in Schulen, bei Festen, in der Presse. Monumente, Nationalfeiern (z. B. Sedan-Tag) und imperiale Inszenierungen (Flottenbau, Kolonialpolitik) dienten der emotionalen Bindung an Staat und Nation.

Fazit

Die Durchsetzung und Stabilisierung kultureller Hegemonie im Kaiserreich beruhte auf einer Kombination von Zwang und Konsens. Staatliche Repression, Militärdienst und obrigkeitliche Strukturen schufen Disziplin und Ordnung, während Bildung, Religion, Vereine und Sozialpolitik Loyalität und Identifikation erzeugten. Diese Mechanismen wirkten zusammen, um eine Gesellschaft zu formen, die trotz sozialer Konflikte und wachsender Arbeiterbewegung bis 1918 im Kern monarchisch-national geprägt blieb.

So wirkungsvoll die kulturelle Hegemonie auch war, sie war von Anfang an durch tiefe Risse und strukturelle Widersprüche gekennzeichnet. Ihre Grenzen zeigen sich in mindestens vier Dimensionen: in der Herausbildung einer proletarischen Gegenkultur, im ambivalenten Verhalten des Kleinbürgertums, in den Spannungen zwischen ökonomischer Modernisierung und politisch-feudaler Tradition sowie in der krisenhaften Zuspitzung während des Ersten Weltkriegs.

Die Arbeiterbewegung als Gegenhegemonie

Die größte Herausforderung für die hegemoniale Ordnung war das industrielle Proletariat, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rasant anwuchs. Mit der Sozialdemokratischen Partei (SPD), den freien Gewerkschaften und einem dichten Netz von Arbeiterbildungsvereinen, Konsumgenossenschaften und Arbeiterzeitungen entstand eine autonome Gegenöffentlichkeit. Diese proletarische Kultur bot nicht nur politische Alternativen, sondern auch eine eigene Lebenswelt: Feste, Chöre, Bibliotheken und Sportvereine schufen kollektive Identität jenseits der staatlichen und bürgerlichen Kultur.

Obwohl die Sozialistengesetze (1878–1890) diese Strukturen zeitweise unterdrückten, überlebte und wuchs die Bewegung weiter. Bei den Reichstagswahlen 1912 wurde die SPD stärkste Partei. Damit war sichtbar, dass die Zustimmung zur herrschenden Ordnung keineswegs umfassend war. Die kulturelle Hegemonie des Kaiserreichs blieb also partiell und wurde durch die Entwicklung einer konkurrierenden Arbeiterhegemonie begrenzt.

Das Kleinbürgertum als unsicherer Faktor

Das Kleinbürgertum – Handwerker, kleine Händler, Beamte und Angestellte – schwankte zwischen Loyalität zum monarchischen Staat und eigener ökonomischer Bedrohung. Mit dem Aufstieg der Großindustrie gerieten Handwerk und Mittelstand zunehmend unter Druck. Daraus erwuchsen Ressentiments, die sich häufig in nationalistischen, antisozialistischen und antisemitischen Einstellungen artikulierten.

Für die hegemoniale Ordnung war das ambivalent: Einerseits konnte das Kleinbürgertum durch nationalistische Ideologien mobilisiert werden (z. B. in Vereinen wie dem Alldeutschen Verband), andererseits war es eine latent unzufriedene Klasse, die unter Krisenbedingungen auch zur Destabilisierung beitragen konnte.

Spannungen zwischen Moderne und Tradition

Die kulturelle Hegemonie im Kaiserreich litt unter dem strukturellen Widerspruch zwischen ökonomischer Modernisierung und politisch-feudaler Restauration. Während Deutschland in Industrie, Technik und Wissenschaft an die Weltspitze aufstieg, blieb die politische Ordnung monarchisch, obrigkeitsstaatlich und stark von den Interessen des ostelbischen Adels geprägt.

Dieser Dualismus erzeugte eine halbierte Modernisierung: Moderne Lebensverhältnisse trafen auf ein autoritäres Staatswesen, das demokratische Partizipation blockierte. Für große Teile der gebildeten Bourgeoisie war dies ein permanenter Konflikt: Sie akzeptierte die Monarchie, weil sie ihre ökonomischen Interessen schützte, blieb aber politisch unbefriedigt. Die hegemoniale Ordnung konnte diesen Widerspruch nie vollständig auflösen.

Der Erste Weltkrieg als Zusammenbruchspunkt

Die wohl deutlichste Grenze der Hegemonie offenbarte sich im Ersten Weltkrieg. Anfangs gelang es, mit der „Burgfriedenspolitik“ breite Zustimmung zu mobilisieren, auch aus Teilen der Arbeiterbewegung. Doch je länger der Krieg dauerte, desto stärker brachen die ideologischen Bindungen. Hunger, Not, militärische Niederlagen und die Erfahrungen des Massensterbens untergruben die Legitimität der herrschenden Ordnung.

Die kulturelle Hegemonie zerfiel, weil die materielle Basis der Zustimmung verschwand: Der Staat konnte keine Sicherheit, kein Auskommen, keine Zukunft mehr garantieren. Die Novemberrevolution von 1918 war die Konsequenz. Sie zeigte, dass die kulturelle Hegemonie des Kaiserreichs letztlich auf unsicherem Fundament stand und in der Krise nicht mehr tragfähig war.

Fazit

Die kulturelle Hegemonie im Kaiserreich war wirksam, aber nie allumfassend. Sie basierte auf einem ideologischen Bündel aus Nationalismus, Militarismus, Monarchismus und Obrigkeitsdenken. Sie wurde getragen von Monarchie, Militär, Kirche, Bildungssystem und nationalistischen Vereinen. Stabilisiert wurde sie durch eine Kombination aus Repression und Integration sowie durch die Allianz von Bourgeoisie und Adel.

Sie konnte sich durchsetzen, weil sie Nationalismus, Militarismus und Monarchismus mit institutioneller Macht verband. Doch sie stieß an ihre Grenzen durch die Entwicklung einer starken Arbeitergegenkultur, durch die Instabilität des Kleinbürgertums, durch den ungelösten Widerspruch zwischen moderner Industriegesellschaft und monarchischer Politik – und schließlich durch die katastrophale Überforderung im Weltkrieg.

Die kulturelle Hegemonie des Kaiserreichs war daher weniger eine stabile Herrschaftsform als vielmehr ein fragiler Kompromiss, der in der Stunde der Krise zusammenbrach. Im Ersten Weltkrieg brach die kulturelle Hegemonie zusammen, weil die herrschende Klasse ihre Versprechen nicht mehr einlösen konnte.

Die kulturelle Hegemonie im Kaiserreich war wirksam, aber nie allumfassend. Sie basierte auf einem ideologischen Bündel aus Nationalismus, Militarismus, Monarchismus und Obrigkeitsdenken. Sie wurde getragen von Monarchie, Militär, Kirche, Bildungssystem und nationalistischen Vereinen. Stabilisiert wurde sie durch eine Kombination aus Repression und Integration sowie durch die Allianz von Bourgeoisie und Adel.

Sie konnte sich durchsetzen, weil sie Nationalismus, Militarismus und Monarchismus mit institutioneller Macht verband. Doch sie stieß an ihre Grenzen durch die Entwicklung einer starken Arbeitergegenkultur, durch die Instabilität des Kleinbürgertums, durch den ungelösten Widerspruch zwischen moderner Industriegesellschaft und monarchischer Politik – und schließlich durch die katastrophale Überforderung im Weltkrieg.

Die kulturelle Hegemonie des Kaiserreichs war daher weniger eine stabile Herrschaftsform als vielmehr ein fragiler Kompromiss, der in der Stunde der Krise zusammenbrach. Im Ersten Weltkrieg brach die kulturelle Hegemonie zusammen, weil die herrschende Klasse ihre Versprechen nicht mehr einlösen konnte.

Politisch-ökonomische Rahmenbedingungen

Klassenstruktur im Kaiserreich

Widersprüche und Dynamik der Klassenverhältnisse

Gesellschaft und Kultur

Kulturelle Hegemonie im Kaiserreich

Arbeiterbewegung im Kaiserreich

Modernität ohne Herrschaft? Zur aktuellen Neubewertung des Kaiserreichs