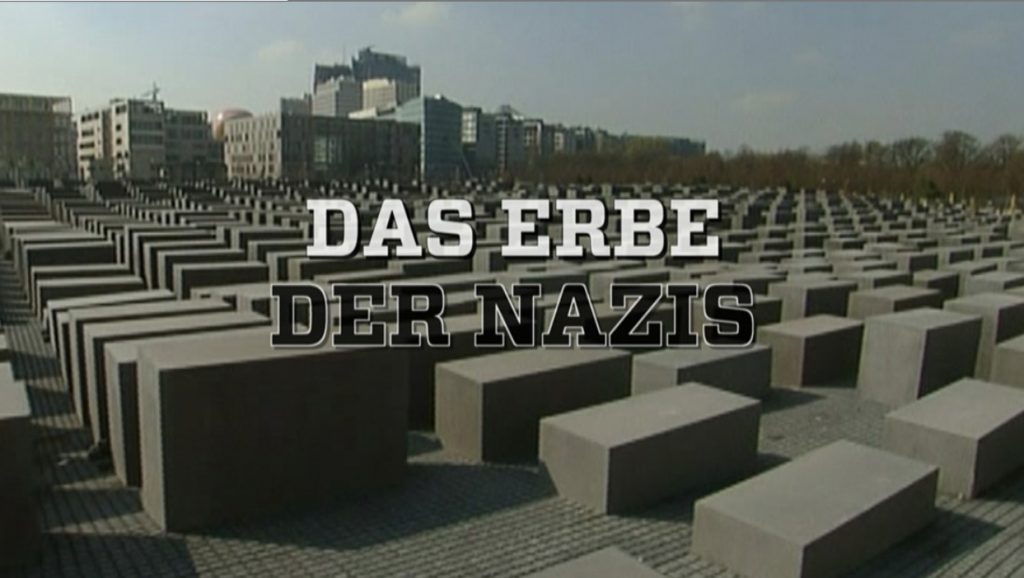

Das Erbe der Nazis (2015/2016)

von GFS-Admin_2021 · Veröffentlicht · Aktualisiert

Das Erbe der Nazis ist eine fünfteilige Dokuserie der ECO Media TV-Produktion für das ZDF aus den Jahren 2015 und 2016.

Die fünfteilige Dokumentationsreihe „Das Erbe der Nazis“ beleuchtet die langfristigen Auswirkungen des Nationalsozialismus auf die deutsche Nachkriegsgesellschaft. Sie zeigt, wie NS-Ideologie, Täterbiografien und institutionelle Kontinuitäten sowohl in der BRD als auch in der DDR fortwirkten – trotz gegensätzlicher politischer Selbstbilder. Anhand von Zeitzeugen, Archivmaterial und wissenschaftlichen Analysen wird deutlich, wie Erinnerungspolitik, juristische Aufarbeitung und gesellschaftliche Narrative das Verhältnis zur NS-Vergangenheit bis in die Gegenwart prägen. Die Reihe bietet einen kritischen, multiperspektivischen Zugang zur Frage, wie tief das Erbe des Nationalsozialismus in der deutschen Geschichte verankert ist.

Filmographische Angaben

Titel: Das Erbe der Nazis

Sender: ZDFinfo (auch ausgestrahlt auf Phoenix)

Produktionsfirma: ECO Media TV

Erstausstrahlung: 19. Dezember 2015

Episoden: 5

Länge pro Folge: ca. 45 Minuten

Regie: Jobst Thomas, Sonja von Behrens, Heinrich Billstein, Michael Fräntzel, Dominic Egizzi

Produzenten: Thomas Schuhbauer, Susanne Zimmermann, Paul Balbach

Kamera: Cornelia Goos, Roman Hauska, Patrick Brandt, Pepe Brandt, Sven Kiesche, Boris Maulau, Felix Korfmann

Schnitt: Katrin Dücker-Eckloff, Jochen-Carl Müller, Fabian Teichmann, Sascha Zimmermann

Überblick über die Folgen

1945–1960 – Davon haben wir nichts gewusst

Unmittelbar nach dem Krieg: Wie die Gesellschaft die NS-Vergangenheit verdrängte und die Täter in den Hintergrund traten.

Die 60er-Jahre – Die Täter sind unter uns

Wirtschaftswunder und gesellschaftlicher Aufschwung: Viele Täter blieben ungeschoren, während die jüngere Generation zunehmend mit der Vergangenheit konfrontiert wurde.

1968–1989 – Der Muff von tausend Jahren

Die 68er-Bewegung und die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit: Der Widerstand gegen die alte Eliten und die Forderung nach Aufarbeitung.

1945–1989 – Die DDR: Anspruch und Wirklichkeit

Wie die DDR sich als antifaschistischer Staat präsentierte, aber selbst von ehemaligen Nazis durchzogen war.

1990–2015 – Aufarbeitung oder Schlussstrich?

Nach der Wiedervereinigung: Die Bemühungen um Aufarbeitung und die Frage, ob ein Schlussstrich unter die Vergangenheit gezogen wurde.

1945. Stunde Null. Ein Land in Trümmern. Die Städte verwüstet, die Menschen verstört. Und Hitler konnte sich bis zum bitteren Ende an der Macht halten.

Es werde 50 Jahre dauern, so US-General Eisenhower, um Deutschland zu entnazifizieren und umzuerziehen. Die Alliierten wollen die Deutschen dazu bringen, sich für die Nazi-Vergangenheit persönlich verantwortlich zu fühlen. Wie etwa für das, was in den KZs geschah.

Doch die Deutschen treibt die Angst vor der Zukunft um, nicht die Last der Vergangenheit. Die Pädagogik der Besatzer verfehlt ihr Ziel.

P. Longerich: „Davon haben wir nichts gewusst!“

https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-8664

Der lange Schatten des „Dritten Reichs“. Was wurde aus 8,5 Millionen Parteigenossen? Aus Spitzenbeamten in Justiz und Verwaltung? Aus zehn Millionen Soldaten?

Aus hunderttausenden KZ-Wächtern, Euthanasie-Ärzten, Rassenhasspredigern? 50 Jahre harte Arbeit, so schätzt US-General Eisenhower 1945, würde es brauchen, um Deutschland zu entnazifizieren und umzuerziehen. Das furchtbare Erbe hat Deutschland geprägt.

Die Trümmer der Städte wurden bald weggeräumt, die Trümmer in der Gesellschaft, in den Seelen blieben noch lange vorhanden. Fast jede Familie in Deutschland ist betroffen – durch Großväter, die den Krieg mitmachten, Mütter, die im BDM aktiv waren, Großeltern, die das KZ überlebten. Die Erinnerungen – manchmal auch das Schweigen – haben heutige Generationen geprägt.

War die friedliche Integration der ehemaligen Täter und Mitläufer in die westdeutsche Demokratie ein Erfolg? Die Doku fragt nach Alternativen.

„Man schüttet kein schmutziges Wasser weg, solange man kein sauberes hat“, kommentierte Bundeskanzler Adenauer die Debatte um die Wiedereingliederung der NS-Beamten in den Verwaltungsapparat.

Und war die friedliche Integration der ehemaligen Täter und Mitläufer in die westdeutsche Demokratie letztlich nicht ein Erfolg? Die Dokumentation fragt, ob es Alternativen gegeben hätte – und stützt sich auf neueste Forschungsergebnisse. Sie fragt nach den Gründen, warum nur 1,4 Prozent der Entnazifizierten in den westdeutschen Besatzungszonen als „Hauptschuldige“ oder „Belastete“ eingestuft wurden, warum von den gut hunderttausend KZ-Wächtern nur einige Dutzend verurteilt wurden.

Der Anteil derer, die trotz NS-Belastung im Nachkriegsdeutschland Karriere machten, war größer als bisher vermutet. Zahlreiche Forschungsprojekte, unter anderem zum Bundesnachrichtendienst, zum Auswärtigen Amt oder aktuell zu Nachkriegskarrieren in Schleswig-Holstein (ein Hauptfluchtort ehemaliger NS-Täter) decken auf, dass der Neuanfang mit dem alten Personal gemacht wurde.

Die Dokumentation „Das Erbe der Nazis: 1945–1989 – Die DDR“ untersucht, wie die DDR Antifaschismus als Staatsdoktrin nutzte, NS-Vergangenheit selektiv aufarbeitete und Altnazis integrierte. Zeitzeugen und Historiker beleuchten Widersprüche zwischen Anspruch und Realität.

Titel

-

Originaltitel: Das Erbe der Nazis – 1945–1989: Die DDR: Anspruch und Wirklichkeit

-

Alternativer Titel: Das Erbe der Nazis (2)

Ausstrahlung

-

Erstausstrahlung: 19. Dezember 2015 auf ZDFinfo

-

Wiederholung: 2. April 2016 auf ZDFinfo

-

Länge: ca. 45 Minuten

Produktion

-

Produktion: ECO Media TV

-

Sender: ZDFinfo

-

Regie: Michael Fräntzel

-

Produzenten: Thomas Schuhbauer, Susanne Zimmermann, Paul Balbach

-

Kamera: Cornelia Goos, Roman Hauska, Patrick Brandt, Pepe Brandt, Sven Kiesche, Boris Maulau, Felix Korfmann

-

Schnitt: Katrin Dücker-Eckloff, Jochen-Carl Müller, Fabian Teichmann, Sascha Zimmermann

Experten und Zeitzeugen

In dieser Folge kommen folgende Experten und Zeitzeugen zu Wort:

-

Sönke Neitzel – Historiker, Universität Potsdam

-

Rainer Eppelmann – Pfarrer, DDR-Oppositioneller und Politiker

-

Annette Leo – Tochter von Gerhard Leo, später Journalistin in der DDR

-

Henry Leide – Historiker, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen in Rostock

-

Dieter Skiba – Stasi-Mitarbeiter, Leiter der MfS-Abteilung für Nazi- und Kriegsverbrechen

-

Heinz-Joachim Schmidtchen – SPD-Anhänger, inhaftiert in Sachsenhausen, Träger des Verdienstordens des Landes Brandenburg

-

Norbert Frei – Historiker, Universität Jena

-

Silke Satjukow – Historikerin, Universität Magdeburg

-

Edgar Wolfrum – Historiker, Universität Heidelberg

-

Bernd Heller – Ehemaliger DDR-Bürger, dessen Großvater und Vater im KZ waren

-

Philipp Gassert – Historiker, Universität Mannheim

-

Gerhard Wiese – Jurist bei den Auschwitzprozessen

-

Ingo Hasselbach – Ehemaliger DDR-Neonazi, 1992 ausgestiegen

Verfügbarkeit

-

ZDFmediathek: Link zur Folge

Januar 1990. In den DDR-Städten erstürmt die Bevölkerung die Zentralen der Macht. Streng abgeschirmte Stasi-Gebäude werden durchsucht. Die MfS-Mitarbeiter sind gut vorbereitet.

Viele Akten werden bereits in den Tagen zuvor vernichtet. Über Jahrzehnte hat die Stasi nicht nur Informationen und Beweise über Nazi-Verbrecher (in West und Ost) gesammelt und ausgewertet. Auch für die juristische Aufarbeitung war der Geheimdienst verantwortlich.

Mit Hilfe der Staatssicherheit wurden zwischen 1961 und 1989 mehr als 700 Nazi- und Kriegsverbrecher entlarvt und ihrer Bestrafung zugeführt. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite hat das Ministerium für Staatssicherheit Altnazis auch gezielt ins System integriert.

Die Dokumentation „Das Erbe der Nazis (2): 1945–1989 – Die DDR: Anspruch und Wirklichkeit“ beleuchtet die Auseinandersetzung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit. Sie untersucht, wie die DDR-Führung den Antifaschismus als Staatsdoktrin nutzte und dabei oft die tatsächliche Aufarbeitung von NS-Verbrechen vernachlässigte.

Inhaltliche Schwerpunkte

-

Antifaschismus als Staatsdoktrin: Die DDR propagierte sich selbst als antifaschistischen Staat. Dies führte zu einer selektiven Erinnerungskultur, in der vor allem kommunistische Widerstandskämpfer als Hauptopfer des Nationalsozialismus dargestellt wurden. Andere Opfergruppen, insbesondere jüdische Menschen, wurden marginalisiert oder ausgeblendet.

-

Integration von Altnazis: Trotz der offiziellen Antifaschismus-Rhetorik wurden ehemalige Nationalsozialisten in den Staatsapparat integriert. Die Staatssicherheit (Stasi) nutzte Informationen über NS-Verstrickungen, um Altnazis zu erpressen oder für eigene Zwecke einzuspannen. Dies führte zu einer fragwürdigen Diskrepanz zwischen der propagierten Entnazifizierung und der tatsächlichen Praxis.

-

Gedenkkultur und Erinnerungspolitik: Ein Beispiel für die selektive Erinnerungspolitik ist die KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Während kommunistische Häftlinge hervorgehoben wurden, wurden Bereiche, in denen hauptsächlich jüdische Häftlinge untergebracht waren, entfernt oder umgestaltet, um der offiziellen Geschichtserzählung zu entsprechen.

-

Opferrenten statt Entschädigungen: Während die DDR Opferrenten für Verfolgte des Nationalsozialismus zahlte, gab es keine Entschädigungen für Enteignungen oder andere materielle Verluste, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland üblich waren.

In der Dokumentation kommen verschiedene Historiker und Zeitzeugen zu Wort, darunter:

- Sönke Neitzel – Historiker, Universität Potsdam

- Rainer Eppelmann – Pfarrer, DDR-Oppositioneller und Politiker

- Annette Leo – Tochter von Gerhard Leo, später Journalistin in der DDR

- Henry Leide – Historiker, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen in Rostock

- Dieter Skiba – Stasi-Mitarbeiter, Leiter der MfS-Abteilung für Nazi- und Kriegsverbrechen

- Heinz-Joachim Schmidtchen – SPD-Anhänger, inhaftiert in Sachsenhausen, Träger des Verdienstordens des Landes Brandenburg

- Norbert Frei – Historiker, Universität Jena

- Silke Satjukow – Historikerin, Universität Magdeburg

- Edgar Wolfrum – Historiker, Universität Heidelberg

- Bernd Heller – Ehemaliger DDR-Bürger, dessen Großvater und Vater im KZ waren

- Philipp Gassert – Historiker, Universität Mannheim

- Gerhard Wiese – Jurist bei den Auschwitzprozessen

- Ingo Hasselbach – Ehemaliger DDR-Neonazi, 1992 ausgestiegen

Diese Experten und Zeitzeugen bieten unterschiedliche Perspektiven auf die komplexe Beziehung der DDR zu ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit.

„Das Erbe der Nazis (2): 1945–1989 – Die DDR: Anspruch und Wirklichkeit“ zeigt, wie die DDR ihre nationalsozialistische Vergangenheit instrumentalisiert hat, um sich als antifaschistischer Staat zu präsentieren, während gleichzeitig eine tiefgreifende Aufarbeitung und Entnazifizierung ausblieb. Die Dokumentation regt dazu an, die offizielle Geschichtsschreibung kritisch zu hinterfragen und die Mechanismen von Erinnerung und Vergessen zu reflektieren.

Die Veröffentlichung eines Buches 1996 befeuert die Debatte um die Aufarbeitung des NS-Erbes und zeigt, dass so etwas wie ein Abschluss der Vergangenheitsbewältigung in weite Ferne rückt.

Als „Hitlers willige Vollstrecker“ erscheint, versetzt es Historiker und die deutsche Öffentlichkeit in Aufruhr. Geschrieben hat es der junge Harvardprofessor und Sohn eines Holocaust-Überlebenden, Daniel Goldhagen.

Die Hauptthese: Es war nicht nur die nationalsozialistische Elite, die den Holocaust verantwortete. Sondern: „zehntausende von ganz gewöhnlichen Deutschen, die getötet haben, um ein Volk auszurotten.“ Goldhagen geht davon aus, dass die Deutschen schon weit vor der NS-Zeit von einem „eliminatorischen“ Antisemitismus geprägt gewesen seien und bereitwillig zum Genozid beigetragen haben. Sie wurden nicht dazu gezwungen.