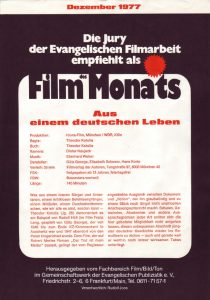

Aus einem deutschen Leben (1977)

Inhalt

Der Film berichtet in chronologischer Folge über die wichtigsten Stationen im Leben und „Beruf“ des KZ-Kommandanten Rudolf Höß (im Film Franz Lang), der das Vernichtungslager Auschwitz zur vollen Perfektion des Massenmordes entwickelt hat.

Basierend auf der Biografie von Rudolf Höß, dem berüchtigten Kommandanten des KZs Auschwitz, erzählt der Film die fiktive Lebensgeschichte des Franz Lang. Bereits im Ersten Weltkrieg führt er als Soldat gewissenhaft seine Befehle aus. Auch im zivilen Leben gehört Lang zu jener Sorte Mensch, für die der Auftrag eines Vorgesetzten ohne wenn und aber durchzuführen ist. Nach der Machtergreifung der Nazis erkennen die Militärs sehr schnell, dass sie in Lang einen idealen Schergen vor sich haben: Er hinterfragt nicht, er gehorcht, was immer man ihm befiehlt. So steigt er zum Lagerkommandanten von Auschwitz auf. In diesem KZ wurden Millionen von Menschen, vor allem Juden, ermordet – für Lang keine moralische Frage, sondern die simple Ausführung eines Befehls.

Film in der BRD der 70er Jahre

| Originaltitel | Aus einem deutschen Leben |

| Produktionsland | Bundesrepublik Deutschland |

| Originalsprache | Deutsch |

| Erscheinungsjahr | 1977 |

| Länge | 145 Minuten |

| Stab | |

| Regie | Theodor Kotulla |

| Drehbuch | Theodor Kotulla nach einem Roman von Robert Merle |

| Produktion | Volker Canaris Nils Nilson |

| Musik | Eberhard Weber |

| Kamera | Dieter Naujeck |

| Schnitt | Wolfgang Richter |

| Besetzung | |

|

|

1915

Franz Lang arbeitet in einem Lazarett und gerät in Konflikt zwischen Befehelen eines fanatisch-nationalistischen Hauptmanns und der Stationsschwester. Der Hauptmann siegt und bewegt Franz Lang, sich freiwillig zu melden. Die häusliche Situation, Franz mit verwittweter Mutter und seinen beiden Schwestern, gibt einen kurzen Einblick in die Erziehung, die ihn geprägt hat.

1917

Franz Lang wird ein „Held“. In einem unsinnigen Stoßtrup-Unternehmen beharrt er auf Durchführung des Befehls, erschießt einen „feigen“ Vorgestzten und kehrt als einziger Überlebender zurück.

1919

Franz Lang arbeitet in einer Fabrik. Nach dem Krieg ist er durch Vermittlung eines ehemaligen Kameraden in einer Fabrik untergekommen. Er treibt durch besonderen Eifer die Norm an, so dass die Älteren nicht mithalten können. Ein Warnstreik des Arbeiterrates führt zu seiner Entlassung.

Er schließt sich dem „Freicorps Roßbach“ an, das als Streikbrecher-Organisation gegen Arbeiter eingesetzt wird, die den Kapp-Putsch vereiteln wollen. Bei einer Erschießungsaktion versucht er zunächst, einen ehemaligen Kameraden zu retten, gehorcht dann aber doch dem Befehl und erschießt den Freund eigenhändig, wenn auch mit einer gestammelten Entschuldigung.

1922

Lang wird Mitglied der NSDAP. Nach der Auflösung der Freicorps arbeitet er auf dem Bau, bricht vor Hunger fast zusammen und will sich, nach pflichtgemäßer Rückzahlung aller Schulden, erschießen. Ein Freund bewahrt ihn davor und rät ihm, in die NSDAP einzutreten. Er dürfe durch seinen Freitod „Deutschland nicht im Stich lassen!“

1923

Als Mitglied einer „Schutzgarde“ mecklenburgischer Großgrundbesitzer gegen Kommunisten vollzieht Lang einen – diesmal nicht direkt gegebenen – Befehl und erschießt einen KPD-Mann nach einem Feme-Urteil.

1924

Wegen des Feme-Mordes wird Lang angezeigt und muss ins Zuchthaus. Auch dort erfüllt er seine Pflichten vorbildlich. Er liest „Mein Kampf“, wobe besonders das Zitat herausgestellt wird, das Judenvernichtung durch Giftgas als vorbeugende Lösung der Probleme bezeichnet.

1928

Lang wird aufgrund einer Amnestie vorzeitig aus dem Zuchthaus entlassen und arbeitet nun – durch Empfehlung – auf dem Gut des ehemaligen Obristen. Er wird zum Wiederaufbau eines verfallenenHofes abkommandiert und schafft diese Aufgabe durch harte Arbeit und Organisationstalent. Zum Lohn wird er Pächter und, da er „gute Deutsche“ zeugen soll, verheiratet der Oberst ihn mit einer seiner Mägde. Auf dem Gut begegnet er auch dem Reichsführer SS Heinrich Himmler, der von seinem Werdegang (Freiwiller, Freicorps, Feme-Mord) sehr beeindruckt ist. Er befiehlt Lang, eine SS-Reiterstaffel zu gründen, die vor allem der „moralischen Schulung“ dienen soll.

1934

Der SS-Unterscharführer Lang wird zu Himmler befohlen. Der redet von „Pflicht“ und „deutscher Genauigkeit“ und beauftragt ihn mit der Leitung des neu eingerichteten KZ Dachau. Zweifel, auch Bedenken gegen evtl. Mißhandlungen werden von Himmler ausgeräumt: Im KZ sei Lang für Deutschland am nützlichsten. In diesem Sinne bespricht er auch die Angelegenheit mit seiner Frau – beide wären lieber auf ihrem Hof geblieben, aber die Pflicht ruft.

1941

Lang ist inzwischen hoher SS-Offizier und Kommandant von Auschwitz. Wieder wird er zu Himmler befohlen, der ihn vor die Alterntive stellt: die „Endlösung“, d.h. Massenvernichtung der Juden in Auschwitz zu organisieren oder an die Front zugehen. Lang will an die Front, aber da es ein Befehl des Führers ist, gibt es keine Einwände; Lang bereitet mit seinem Organisationstalent die Vernichtungsmaschinerie vor. Ein Gespräch mit Eichmann und wiederum der Befehl bestärken ihn dahin.

Seine Familie wohnt in harmloser Umgebung, scheinbar ahnungslos, zumal die ihr zum Dienst zugeteilten Häftlinge von dem Leiden und Grausamkeiten – zunächst – relativ verschont bleiben. Durch Zufall kommt Lang auf die Idee, Giftgas einzusetzen.

1942

Himmler besichtigt die neue „Anlage“, in der tausende von Häftlicgen, die nur noch als „einheiten“ geführt werden, vergast werden können. Durch das Gespräch mit einem Kollegen ihres Mannes erfährt Frau Lang, was wirklich passiert. Es kommt zum heftifgen Streit, in dessen Verlauf noch einmal deutlcih wird, wie absolut und ohne persönliches Gefühl Lang inzwischen die Mordbefehle ausführt. Aber sie bleibt bei ihm.

1944

Die Vergasungs- und Verbrennungsanlagen werden erweitert und perfekioniert. Die „Tagesleistung“ liegt jetzt bei 8.000 „Einheiten“, d.h. 8.000 ermordeten Menschen. Er wird beglückwünscht und befördert, wenn auch von niemandem beneidet.

1946

Lang wird nach der Kapitulation in Schleswig-Holstein verhaftet. Im Verhör weist er jede Schuld von sich; er habe nur gehorcht, seine Pflicht getan, und er würde dies auch jederzeit wieder tun, wenn es ihm befohlen würde.

Lang schreibt seine Lebenserinnerungen, angesichts der Auslieferung an Polen und des gewissen Todes (Höß wird 1947 hingerichtet).

Der Film berichtet über das Leben des Franz Lang (alias Rudolf Höß), der 1900 geboren, 1940 Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz wird. In diesem Lager sind ca. vier Millionen Menschen, vor allem Juden, vernichtet worden.

Geschildert werden charkteristische situationen aus diesem Leben (siehe: Episoden aus dem leben des Franz Lang) – Mit 16 Jahren wird Lang im Ersten weltkrieg soldat. Nach dem krieg kämpft er bei den Freikorps, wird zum fememörder und kommt für 5 Jahre ins Zuchthaus. Aus der Haft entlassen, versucht er sich als Landwirt und tritte der SS bei. Der Reichsführer-SS Himmler wird auf ihn aufmerksam und gibt ihm bereits 1934 seinen erstenPosten in einem KZ.

Franz Lang ist alles andere als ein krimineller oder Verbrecher nach bürgerlichen Normen. Im Gegenteil: er lebt für Staat, Ordnung und Pflicht. Dennoch wird er zum Massenmörder. Er wird dies, in seiner besonderen Situation, weil ihm von Jugend an blinder Gehorsam gegendie Obrigkeit eingeimpft worden ist. So weiß er nicht, wie man ein innerlich freier Mensch wird. Er kann nur leben unter Befehl. Er ist ein Musterbild des total autoritätshörigen Charakters.

Im Konzentrationslager Auschwitz in Polen sind in den Jahren 1940 bis 1944 insgesamt 4 Millionen Menschen getötet worden. weil sie nicht der „deutschen Herrenrasse“ angehörten. Weil sie politisch auf Gegenkurs zu den Zielen des Führers Adolf Hitler waren. Weil sie, in der vereinfachenden, brutalen Diktion der Nazis, „Untermenschen“ waren.

Rudolf Höß, Jahrgang 1900, war Kommandant in Auschwitz. Er sorgte für die reibungslose und zahelmäßig möglichst effektive Durchführung der Tötungen. Er war der pflichtbewußte, korrekte Befehlsempfänger des Reichsführers-SS Heinrich Himmler. Er hatte Familie, Kinder. Auch sie lebten in Aschwitz. Er liebte seine Familie. Selbst hat er im KZ nie getötet oder auch nur geschlagen. Er ließ schlagen und töten, Im Auftrag. Pflichtbewußt, korrekt – aber auch kritiklos, gewissenlos. Nach dem Zusammenbruch gelang ihm die Flucht nach Schleswig-Holstein. Er wurde von den engländern verhaftet und an Polen ausgeliefert. Am 16. April 1947 wurde er in Auschwitz hingerichtet.

Wie kommt ein Mann dazu, auf Befehl in einem Konzentrationslager eine Tötungsanlage zu bauen, die so rationell arbeitet wie ein Fließband in einer Fabrik? Und wie kommt er dazu, in diesem Lager auf Befehl 4 Millionen Männer, Frauen und Kinder zu ermorden? Rudolf Höß war für das damalige Regime ein guter Deutscher: zuverlässig, pflichtbewußt, ordentlich, belastbar, kinderlieb und sauber. Wie kommt ein solcher Mensch zu diesen fürchterlichen Verbrechen, diesem Absturz in die Barbarei? Das sind Fragen, auf die Theodor Kotullas Film eine Antwort zu geben versucht.

Sicher, ohne Hitler hätte es keinen Nazismus gegeben. Ebenso wahr ist jedoch, dass hitler allein keinen Nazismus hätte machen können. Millionen hat er dazu gebraucht. Und sie waren zur Stelle. Rudolf Höß, der im Film Franz lang (das war Höß‘ Deckname in seinem scheswig-holsteinischen Versteck) war einer von ihnen.

(aus dem Presseheft zum Film)

Fritz Kotulla zu seinem Film (1978)

„Franz Lang war der Deckname, unter dem sich Rudolf Höss nach dem Zusammenbruch bis zu seiner Verhaftung durch die Engländer im Frühjahr 1946 auf einem Bauernhof in Schleswig-Holstein versteckt hielt. Ich habe diesen Decknamen gewählt (in dem Roman von Robert Merle heißt er übrigens Rudolf Lang), weil es sich in meinem Film nicht um eine historisch-wissenschaftliche Biografie des Rudolf Höss handelt. Vielmehr geht es hier um den fiktiven, sozusagen ideal-typischen Lebensweg eines politisch rechts-orientierten Mannes, der aus dem Ersten Weltkrieg kommt, sich den Freikorps, dann Hitler anschließt und dessen Karriere schließlich darin gipfelt, dass er Kommandant eines Konzentrationslagers wird. Es hat in der Zeit zwischen den beiden großen Kriegen ja abertausende junger Leute gegeben, deren Entwicklung ähnlich verlaufen ist, wenn auch die meisten von ihnen nicht gerade Funktionen in einem KZ übernommen, sondern Hitler auf vielfältige andere Art gedient haben.

Es gibt als beispielsweise Szenen in dem Film, die sich in Wirklichkeit ziemlich genauso abgespielt haben dürften: etwa, als Himmler Franz Lang den Befehl gibt, Juden zu vernichten. Andere Szenen wiederum – etwa Franz Langs Eintritt in die NSDAP – könnten sich im Leben von Höss abgespielt haben, wie es im Film geschildert wird. Das heißt: in der Himmler-Szene hat Robert Merle versucht, Himmlers Diktion, aufgrund seiner Kenntnisse historischen Dokumentarmaterials, so genau wie möglich zu treffen. In den Szenen des Eintritts in die NSDAP hat er den Gesprächsverlauf frei erfunden, dabei aber ein ungeheures Einfühlungsvermögen in den nazistischen Zeitgeist und die psychologische Verfassung der Hitler-Anhänger aus der Frühzeit der Nazi-Partei gezeigt.

Das Ausschlaggebende in einem Roman oder einem Spielfilm ist immer das Imaginäre, die Einbildungskraft. Sie bleibt auch bei einem histologischen Stoff wichtig. Durch einen solchen Stoff wird die Imagination eher vor eine weit heiklere Aufgabe gestellt als bei einem subjektiv frei erfundenen Thema. Sie muss sich nämlich der Basis der gegebenen Fakten in jedem Moment des Arbeitsprozesses bewusst sein und gleichzeitig die ihr eigenen erfinderischen Möglichkeiten bis zur äußersten Grenze auszunutzen suchen.

Ohne Zweifel hängt die Wahl des Stoffes mit der Tatsache zusammen, dass ich in Chorzow (Königshütte) geboren bin, einem Ort im oberschlesischen Industriegebiet, der nicht allzuweit, rund 50 km, von Auschwitz entfernt liegt. Mein Vater war dort Organist in einer katholischen Kirche. In Chorzow habe ich meine Kindheit bis 1946 verbracht. Ich wusste als Junge, während des Krieges, dass es in der Nähe ein großes Lager mit vielen Nebenlagern gab, in denen, wie man sich erzählte, ‚fürchterliche Dinge passierten‘. Von der ‚Endlösung‘ in all ihren Details habe ich allerdings erst nach dem Zusammenbruch erfahren. Das Bewusstsein nun, eine – gemessen an den Kriegsereignissen jedenfalls (Oberschlesien lag sozusagen im Windschatten des Krieges, es ist dort auch kaum etwas zerstört worden) – relativ ruhige Kindheit und Jugend in fast unmittelbarer Nähe von solch grauenhaften Verbrechen erlebt zu haben, war natürlich eine bestürzende Erkenntnis, die niemals wieder aus dem Bewusstsein gelöscht werden kann. Seit diesem Moment hat mich das Thema Auschwitz und sein weitverzweigter moralischer und sozialpolitischer Umkreis nicht wieder losgelassen.“

(Theodor Kotulla: in Kino 78 – Bundesdeutsche Filme auf der Leinwand von Doris Dörrie und Robert Fischer, Verlag Monika Nüchtern, Müchen, 1978)

Man darf die Erinnerung nicht beseitigen

Es ist wichtig, daß der Film Überlegungen freisetzt, wie es zu einer Biographie wie der des Auschwitz-Kommandanten Höß kommen konnte. Es ist wichtig, daß man begreift, warum wir den Lang so dokumentarisch wie möglich zeigen. Die Rolle war für mich schon eine große Belastung. Und über diese Belastung hinaus war es schwer, diese pedantische, sich jedem Befehl unterwerfende Figur so anonym, so auswechselbar wie sie ist, darzustellen.Es ist kompliziert, wenn man als Schauspieler nichts hat, wo man sozusagen „anpacken“ kann; wenn man eine Figru wiedergeben muß, ohne in sie einmzusteigen, weil sie nicht mehr scheinen darf als sie ist.Wenn ich den Lang nicht so kindlich-hörig gespielt hätte, nähme man mir diesen Menschen gar nicht ab, der vom Glauben an die NASDAP und an die „Führerfigur“ Himmler geprägt und der keineswegs nur eine Bestie in Menschengestalt war.

Was aus einem braven Bürger und Untertanen, einem kritiklosen Befehlsempfänger, elnem Mitläufer, einem Durchschnittsmenschen, wie wir alle es sind, werden kann – Theodor Kotulla (Jg. 1928) demonstriert es am Beispiel von Rudolf Höß (im Film Franz Lang, gespielt von Götz George), der von 1940 bis zum Ende KZ-Kommandant in Auschwitz war und 1947 eben dort von den Polen hingerichlet wurde. Dem Film, der auf Robert Merles Roman ,,Der Tod ist mein Metier“ basiert, gelingt der vom Regisseur angestrebte Ausgleich zwischen Dokument und ,,fiction“, der ihn glaubwürdig und zu einem Stück noch längst nicht unaktuellen Anschauungsunterrichts macht. Schulen, Gemeinden, Akademien und andere Aussprachegremien jeder Art sollten sich die hier gebotene Möglichkeit nicht entgehen lassen, diesen unbequemen Abschnitt jüngster Deutscher Geschichte wieder ins Bewußtsein zu rücken – auch und gerade weil er weithin noch immer wirksamen Tabus unterliegt.

Was aus einem braven Bürger und Untertanen, einem kritiklosen Befehlsempfänger, elnem Mitläufer, einem Durchschnittsmenschen, wie wir alle es sind, werden kann – Theodor Kotulla (Jg. 1928) demonstriert es am Beispiel von Rudolf Höß (im Film Franz Lang, gespielt von Götz George), der von 1940 bis zum Ende KZ-Kommandant in Auschwitz war und 1947 eben dort von den Polen hingerichlet wurde. Dem Film, der auf Robert Merles Roman ,,Der Tod ist mein Metier“ basiert, gelingt der vom Regisseur angestrebte Ausgleich zwischen Dokument und ,,fiction“, der ihn glaubwürdig und zu einem Stück noch längst nicht unaktuellen Anschauungsunterrichts macht. Schulen, Gemeinden, Akademien und andere Aussprachegremien jeder Art sollten sich die hier gebotene Möglichkeit nicht entgehen lassen, diesen unbequemen Abschnitt jüngster Deutscher Geschichte wieder ins Bewußtsein zu rücken – auch und gerade weil er weithin noch immer wirksamen Tabus unterliegt.