Primanerinnen (1951)

Inhalt

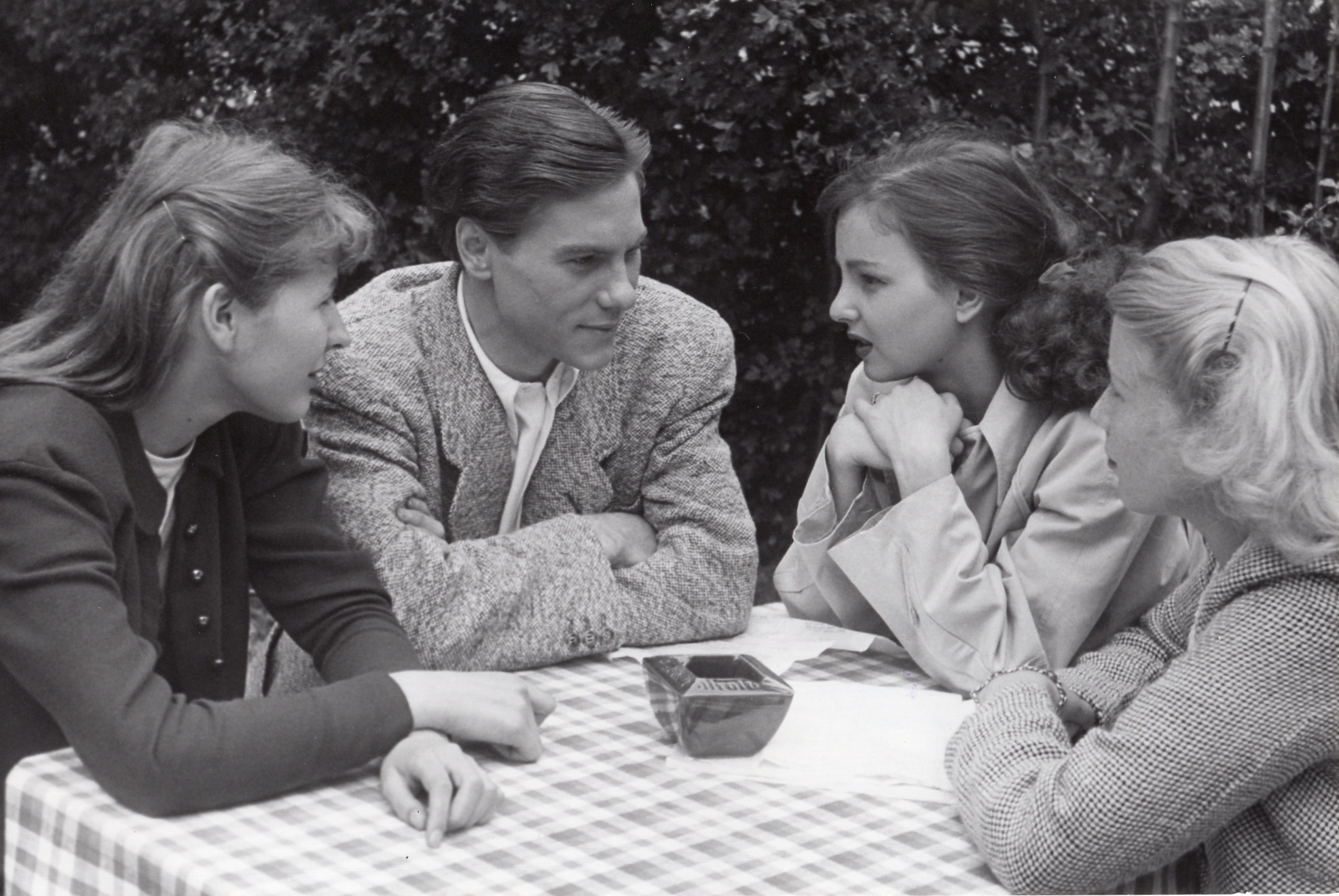

Die Schüler Ursula und Thomas verlieben sich und verbringen einen romantischen Sommer miteinander. Dann verlässt Thomas die Stadt, um zu studieren. Er verspricht, bald wiederzukommen, und Ursula wartet auf ihn. Als Thomas nach Jahren wieder in die Stadt seiner Jugend kommt, besucht er Ursula, die nun erkennt, dass ihr Wiedersehen nur zufällig ist. Und als Thomas wieder seines Weges geht, erkennt er, dass Ursula seine große Liebe war.

Regie: Rolf Thiele.

Buch: Rolf Thiele; nach der Novelle „Ursula“ von Klaus Erich Boerner.

Kamera: Georg Krause.

Bauten : Walter Haag; Assistenz : P. H. Koester.

Schnitt: Caspar van den Berg; Assistenz: Erwin

Marno.

Ton: Ernst Otto Hoppe; Assistenz: Werner Schlagge.

Musik: Hans Martin Majewski.

DarstellerInnen :

lngid Andree (Ursula),

Walter Giller (Thomas),

Christiane Jansen (Regine),

Jochen Wolfgang Meyn (Hans Rühle),

Gudrun Rabente (Veronika),

Beate Koepnick (Brigitte),

Ina Baumbach (Grete),

Hans Zesch-Ballot (Ursulas Vater),

Erich Ponto (Krautkopf),

Harald Paulsen (Unternehmer),

Ernst Waldow (Amtsrichter Birkenfeld),

Alfred Braun (Herr Lullus),

Leonore Esdar (Studienrätin),

Rose Kipper (Therese).

Produktion : Filmaufbau GmbH, Göttingen.

Produzent: Hans Abich, Rolf Thiele.

ProduktionsIeitung: Hans Abich.

Aufnahmeleitung: Willi Rother, Heinz Götze.

Drehort: Atelier Gottingen, Behelfsatelier

Hersleld;

Außenaufiuhmenr Hersfeld und Umgebung.

Länge: 95 min, 2606 m

Format: 35 mm, s/w, I : L33.

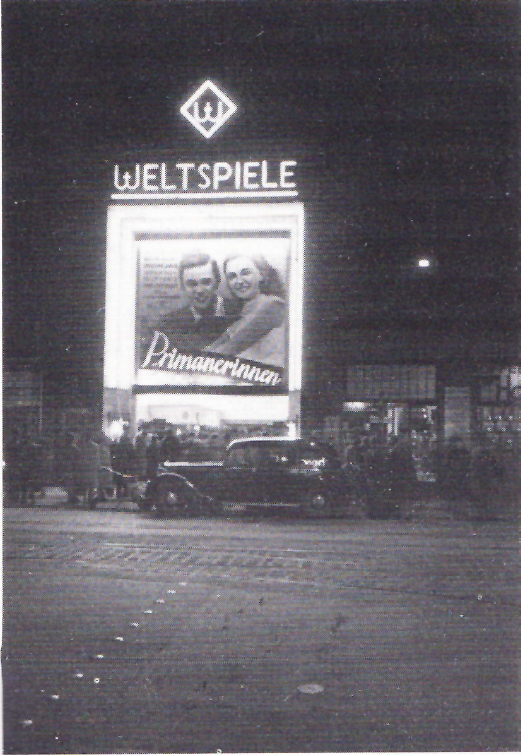

Uraufführung: 30.11.1951, Hannover (Weltspiele).

„Die widerstreitenden Auffassungen sämtlicher Beteiligter‘ kreisen (unausgesprochen) um dasselbe Problem: Inwieweit bildet ein Film, zumal einer, der mit seinem Titel entsprechende Erwartungen provoziert, Realität ab? Über die Frage, ob er dies kann, herrscht stillschweigende Einigkeit, an dem Problem, ob er dies tut und tun will, scheiden sich die Geister.“ (S. Fuhrmann)

(Foto: Filminstitut Hannover)

„Ursula“ und die PRIMANERINNEN

Die Geschichte der „Ursula“, die als Stoffvorlage für den Film dient, hat Klaus E. Boerner Mitte der dreißiger Jahre geschrieben und darin – nur wenig getarnt – Erinnerungen an die eigene Schulzeit und die erste Liebe in Bad Hersfeld verarbeitet. Während des Krieges erreichte die Novelle als Feldpostausgabe eine Auflagen von mehr als 400.000. 1949 tritt Otto Ensslin, Kaufmann und Student der Wirtschaftswissenschaften in Göttingen, an die Filmaufbau heran mit dem Vorschlag, die beliebte Erzählung des bei Stalingrad gefallenen Boerner zu verfilmen. Die bitter-süße Liebesgeschichte, die mit dem Selbstmord der unglücklich liebenden Ursula endet findet wohl nicht sofort die begeisterte Zustimmung der Produzenten Hans Abich und Rof Thiele. Jedenfalls dauert es fast zwei Jahre, bis sie sich zurRealisierung des Stoffes entschließen, und Abich kommentiert diese Entscheidung später mit der vielsagenden Feststellung, daß sich „schlechte literatur immer noch leichter verfilmen läßt als gute. Und außerdem gibt es ja kaum gute.“(4) Thiele verfaßt das Drehbuch und bemüht sich von Anfang an um die „Trockenlegung der tränenreichen Novelle“. (5)

Erzählt wird die Geschichte einer Jugendliebe: Thomas und Ursula verleben gemeinsam einen glücklichen Sommer im kleinstädtischen Bad Hersfeld. Als Ursulas Vater (6) beschließt, die Verwaltung eines weit entfernt liegenden Gutes zu übernehmen, bedeutet dies die Trennung für Thomas und Ursula. Sie schwören sich ewige Liebe und Treue – auch über die Entfernung hinweg. Aber als Thomas nach dem Abitur zum Studium nach Hamburg geht, ist Ursula bald vergessen. Er hat Regine wiedergetroffen, die ein Jahr vor ihm ihr Abitur gemacht hatte und zunächst zum Studium nach Frankfurt gegangen war. Mit der Entdeckung, daß sie in Zukunft beide in Hamburg leben und studieren werden, beginnt ihre Liebesbeziehung. Nach zwei Jahren kehrt Thomas nach Hersfeld zurück. Ein Zufall hat ihn hergeführt, und als er erfährt, daß Ursula wieder in der Nähe der Kleinstadt lebt, besucht er sie. Für Ursula bedeutet dieses Wiedersehen zunächst die Einlösung des einmal gegebenen Treue-Versprechens. Sie hat während der zurückliegenden Zeit nur auf Thomas gewartet, muß aber bald erkennen, daß er sie und ihre Liebe längst vergessen hat und sie seinen Besuch nur einer Autopanne verdankt. Sie ist enttäuscht, weist ihn zuück, als er plötzlich entdeckt, „was für ein Narr“ er doch gewesen ist. Der Film endet ungewiß: Thomas reist ab, Ursula bleibt weinend zurück. Es wird nicht ganz deutlich, ob diese Trennung endgültig ist oder ob Thomas zurückkehren wird, wenn er „alles klar gemacht hat mit Regine“.

Otto Ensslin, der mit dem „Ursula“-Film die Absicht verfolgt hat, „eine Kriegsjugend für den Frieden sprechen zu lassen“ (7), zeigt sich wenig angetan von Thieles „Modernisierung“ der Boernerschen Novelle, die nicht nur im veränderten Schluß deutlich wird. Sein Kommentar zum Film: „Amerikanisierter Blödsinn!“ (8) Auch die einstige Braut und Erbin Boerners, die der Filmaufbau die Film-Rechte für „Ursula“ auf Vermittlung Ensslins hin im Frühjahr 1951 verkauft hat, geht bald auf Distanz zu der Arbeit der Produzenten. (9)

Auszug aus: Susanne Fuhrmann: „Der Traum aller jungen Mädchen“. Filmstar-Suche 1951 – Der Film PRIMANERINNEN und sein Publikum. In: Lichtspielträume. Kino in Hannover 1896-1991, hrsg. von der Gesellschaft für Filmstudien, Hannover 1991, S. 71-85 (Anmerkungen siehe in diesem Text)

Finanzierung und Auswahl des Regisseurs

Der Filmaufbau GmbH gelang es während der gesamten Bürgschaftsphase, jede ihrer Produktionen auf diesem Wege finanziell abzusichern. Der erste Film, dessen Finanzierung so ermöglicht wurde, war Rolf Thieles Regie-Debüt PRIMANERINNEN nach der Novelle „Ursula“ von Klaus E. Boerner.

Bei der Wahl dieser Literaturvortage, die während des Krieges als Feldpostausgabe eine Auflage von mehr als 4000.000 Stück erreichte, versuchten die Produzenten deutlicher als bisher, den zeitgenössischen Publikumsgeschmack zu treffen. Hans Abich kommentierte die Stoffentscheidung mit der vielsagenden Feststellung, daß sich „schlechte Literatur immer noch leichter verfilmen läßt als gute. Und außerdem gibt es ja kaum gute.“ (20)

Für die Regie hatte man zunächst Erich EngeI verpflichtet, kam aber bald zu dem Schluß, daß Regisseur und Produzenten “sehr unterschiedliche Auffassungen von der Stoffdurchführung und Gestaltung entwickelt“ hatten (21). Man trennte sich und nahm, “in beiderseitigem Einvernehmen“ in Aussicht, daß Engel der Filmaufbau GmbH „bei einem späteren Filmvorhaben zur Verfügung“ stehen sollte.“ (22) Alfred Braun, der anschließend als Regisseur engagiert worden war, leitete nur die Probeaufnahmen zu PRIMANERINNEN, danach übernahm Rolf Thiele selbst die Regie. (23)

Auszug aus: Susanne Fuhrmann: Zur Geschichte der Filmaufbau GmbH Göttingen. In: Katalog zur Ausstellung „Wir Wunderkinder. 100 Jahre Filmproduktion in Niedersachsen“ Hannover 1995, S. 49-64 (Anmerkungen siehe in diesem Text)

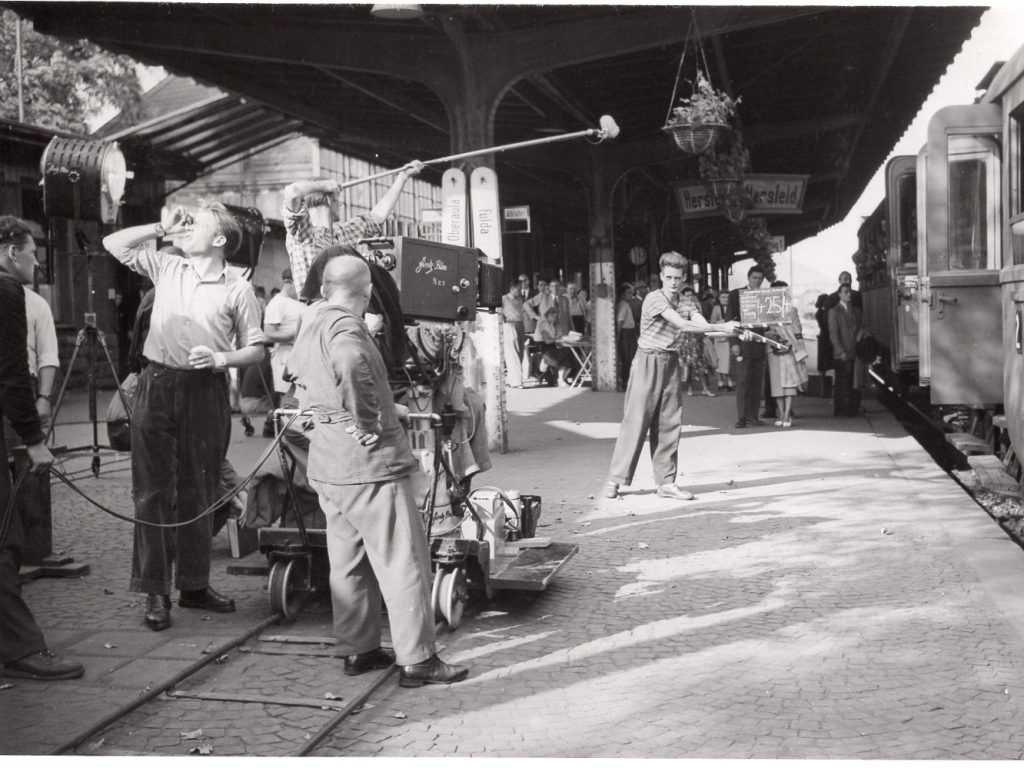

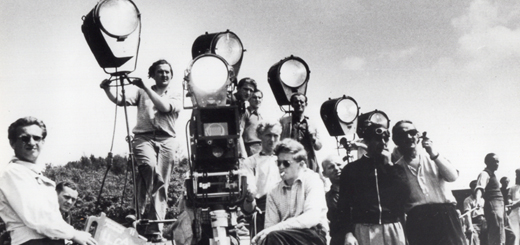

Dreharbeiten in Bad Hersfeld

Zwei Wochen später [im August 1951] können endlich die Dreharbeiten in Bad Hersfeld beginnen. Eigentlich sollen nach der ursprünglichen Planung um diese Zeit bereits alle Aufnahmen „im Kasten“ sein. Aber nicht nur die „Ursula“-Suche hat zu Verzögerungen geführt, sondern es hat auch einige Unstimmigkeiten gegeben zwischen dem zunächst vorgesehenen Regisseur Erich Engel und den Göttinger Produzenten über die Behandlung des Stoffes. (15) Nach Engels Rüc

ktritt von dem Projekt verpflichtet man Alfred Braun, der auch noch die Probeaufnahmen im Juli leitet. Nach den ersten Drehtagen übernimmt dann Drehbuchautor Thiele selbst die Regie. Alfred Braun ist aber während der gesamten Drehzeit anwesend. (16) Probleme hat es zudem mit dem Ankündigungstitel „Die Primanerin“ (später geändert in PRIMANERINNEN) gegeben, den der Verleih, die Deutsche London Film, nach Rücksprache mit „maßgeblichen Theaterbesitzern“ als den „weitaus zugkräftigeren“ favorisiert, während die Produzenten den Buchtitel „Ursula“ für geeigneter halten. (17)

Auszug aus: Susanne Fuhrmann: „Der Traum aller jungen Mädchen“. Filmstar-Suche 1951 – Der Film PRIMANERINNEN und sein Publikum. In: Lichtspielträume. Kino in Hannover 1896-1991, hrsg. von der Gesellschaft für Filmstudien, Hannover 1991, S. 71-85 (Anmerkungen siehe in diesem Text)

„Der Traum aller jungen Mädchen“

Filmstar-Suche 1951 – Der Film PRIMANERINNEN und sein Publikum

Am 30. November 1951, 1815 Uhr: festliche Uraufführung in den Weltspielen, Hannovers wichtigstem Premierentheater. Gezeigt wird der vierte Film der Göttinger Filmaufbau GmbH: PRIMANERINNEN nach der Novelle „Ursula“ von Klaus Erich Boerner.

Neben dem Komponisten der Filmmusik, Hans Martin Majewski, und den Hauptdarstellern Ingrid Andree, Walter Giller, Christiane Jansen und Jochen Wolfgang Meyn ist auch Rolf Thiele anwesend. Der Initiator und Mitbegründer der Filmaufbau GmbH gibt mit PRIMANERINNEN sein Debüt als Drehbuchautor und Regisseur. (1) Im Winter 1951/52 ist dieser Film eine Art „Kino-Ereignis“. Der „Film der Jugend“ (Werbetext) wird von „seinem Publikum“ heftig diskutiert. Fast überall, wo er anläuft, beschäftigt sich die lokale und regionale Presse mit dem „Streitobjekt PRIMANERINNEN“. (2)

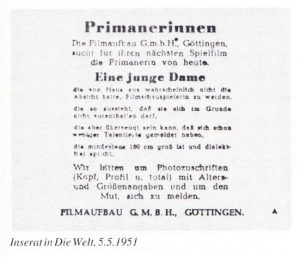

Doch schon vor dem Kino-Start, genau genommen bereits vor Beginn der Dreharbeiten sorgt der Film für einigen Wirbel. In wochenlangen Suchaktionen mit großem Medieneinsatz fahnden die Produzenten nach der weiblichen Hauptdarstellerin, einer „jungen Dame, die von Haus aus wahrscheinlich nicht die Absicht hatte, Schauspielerin zu werden“. (3)

Doch schon vor dem Kino-Start, genau genommen bereits vor Beginn der Dreharbeiten sorgt der Film für einigen Wirbel. In wochenlangen Suchaktionen mit großem Medieneinsatz fahnden die Produzenten nach der weiblichen Hauptdarstellerin, einer „jungen Dame, die von Haus aus wahrscheinlich nicht die Absicht hatte, Schauspielerin zu werden“. (3)

Über 1500 Bewerbungen gehen innerhalb von drei Monaten bei der Filmaufbau ein – doch die Hauptrolle übernimmt schließlich keine filmunerfahrene „Primanerin von heute „, sondern die hamburger Nachwuchsschauspielerin Ingrid Andree, die gerade ihr erstes Engagement am Thalia-Theater erhalten und als Statistin auch schon vor der Kamera gestanden hat (in dem Rolf Meyer-Film PROFESSOR NACHTFALTER der Junge Film-Union. Hamburg – allerdings unter ihrem bürgerlichen Namen Ingrid Unverhau).

Mehr zur Filmstarsuche 1951: Susanne Fuhrmann: „Der Traum aller jungen Mädchen“. Filmstar-Suche 1951 – Der Film PRIMANERINNEN und sein Publikum. In: Lichtspielträume. Kino in Hannover 1896-1991, hrsg. von der Gesellschaft für Filmstudien, Hannover 1991, S. 71-85 (Anmerkungen siehe in diesem Text)

(…) Der Film PRIMANERINNEN wirbelt schon bald nach der hannovers

chen Uraufführung viel Staub auf – und der Titel ist einer der wichtigsten Auslöser für die heftigen Wortgefechte, die vor allem zwischen jugendlichem Publikum und „professionellen“ Filmkritikern der älteren Generation geführt werden. Ein weiterer Stein des Anstoßes: Die Sexualität nimmt nach Auffassung vieler Kinozuschauer/innen zu großen Raum ein in den Gesprächen und Begegnungen zwischen Thomas und Ursula; vor allem eine mondbeschienene Badeszene am See und Ursulas transparentes Nachthemd, das sie bei einem Besuch in Thomas Schlafzimmer trägt, mißfallen.

Während die Kritiker, unterstützt von einigen Leserbriefschreibern, den Film als realitätsnah und modern loben und glauben, daß er „das Wesen junger Menschen glaubhaft widerspiegelt“ (18), schwankt die Jugend beiderlei Geschlechts zwischen Skepsis und heftiger Ablehnung, wobei sie sich besonders wehrt „dagegen, daß von einer Gruppe gewissenloser, oberflächlicher Menschen ein schlechtes Bild von der deutschen Jugend in der Welt veröffentlicht wird“. (19)

Die positive Aufnahme, die der Film bei vielen Kritikern findet resultiert vermutlich aus der Tatsache, daß es ihm gelungen sei. „Eros und Jugend aus der Erinnerungsrückblende des Erwachsenen (zu deuten)“, wie ein Rezensent treffend feststellt. (20) Aber nur wenige seiner Kollegen sind sich bewußt, daß sie in nostalgisch-verklärten Jugenderinnerungen schwelgen, wenn sie „ein Primanerdeutsch“ zu erkennen glauben, „das fast in jedem Ton ‚richtig‘ ist“, was – so die Annahme – „die gleichaltrige Jugend von heute (wird) bestätigen können“. (21)

Es gibt die etwas süffisante Feststellung, daß bei diesem Film hauptsächlich „der erwachsene Zuschauer auf seine Kosten (kommt). Dem an einem pikanten Liebesfilm gelegen ist“ (22), wohingegen andere glauben, daß er die Generationen verbindet (was sich schnell als Trugschluß herausstellt), denn „man fühlt das Zeitlose in ihm“. In einer Mischung aus Selbsterkenntnis und Verständnis kommt man zu der versöhnlich gemeinten Einsicht: „Wir kamen uns vor dreißig Jahren ebenso wichtig und ebenso verraten vor wie unsere Töchter und Söhne. Der Film trifft auch dieses Gemeinsame im Denken und Fühlen wie in der Erfahrung recht gut …“. (23) Gerade diese „Zeitlosigkeit“ bestreitet ein Leserbrief, dessen Verfasser feststellt: „Primanerinnen von heute sind gar nicht gemeint, und der Film hätte gut daran getan, auf das Zeigen modern an- und ausgezogener Mädchen zu verzichten“. (24) Die Schwierigkeiten, die auftauchen, wenn man eine literarische Vorlage aus den dreißiger Jahren in die fünfziger Jahre „transponiert“, bringt ein Rezensent auf die einfache Formel: „Die netten jungen Menschen sind von heute, ihr Verhalten scheint von gestern zu sein, ihre Redeweise von vorgestern“. (25)

Im übrigen sind sich – mit Ausnahme einiger „lokalpatriotisch“ motivierter Stimmen – alle darin einig, daß die Novelle von Boerner zur „zweitklassigen“ Literatur (26) gehört, und viele loben Thiele dafür, daß es ihm gelungen sei, „manches zu sentimental Geratene über Bord zu werfen“. (27) Es gibt – bei Literaturverfilmungen eher eine Seltenheit – kaum Einwände dagegen, daß der Film von seiner Vorlage abweicht. Nüchtern stellt man fest: „PRIMANERINNEN hat mit ‚Ursula‘ nicht mehr viel zu tun“. (28)

Diejenigen, die die Verlegung der Handlung um 15 Jahre für gelungen halten, empfinden Inszenierung und Darsteller des Films als „moderner, unbekümmerter, frischer“ im Vergleich zur Novelle. (29) Wohlwollend wird registriert, daß Thiele „alle schwülstigen Herzenstiraden ausgemerzt“ (!) hat (30) und es in dem Film weder „Leichen noch Rührseligkeiten“ gibt. (31) Nicht repräsentativ, aber sehr bemerkenswert sind die Äußerungen zweier Zeitungsleser (und Kinobesucher), die den „Tatsachenfilm“ PRIMANERINNEN als „Aufklärungsfilm … empfehlen“ und als „Beispiel, wie man es nicht machen soll“. (32) Während einerseits gelobt wird, daß der Film es „vermeidet …. an Konflikten vorbeizusehen, an denen das Leben überreich ist“ (33), kritisieren andere, daß er „am Entscheidenden, an der Wahrheit ängstlich vorbei(geht)‘, und es dem Regisseur offensichtlich „zu gewagt, zu gewaltig“ erschien, „die wirkliche sexuelle Not der heutigen Jugend“ zu diskutieren, „die in den Statistiken zur Genüge bewiesen“ ist. (34)

Ebenso interessant wie die mehr oder weniger reflektierten Äußerungen der Kritiker erscheinen die Urteile und Diskussionen der „Betroffenen“. Den Auftakt zur wochenlangen PRIMANERINNEN-Debatte geben zwei „offene Briefe“, die Hersfelder Schülerinnen und Schüler in der ortsansässigen „Volkszeitung“ veröffentlichen und in denen sie „nachdrücklich“ betonen, daß „wir uns mit den Schülertypen dieses Films… nicht identifizieren“ und der „Titel PRIMANERINNEN (als) beleidigend“ abgelehnt wird. Kritikpunkte sind vor allem die „plumpe Sinnlichkeit“, die unvereinbare „Triebhaftigkeit auf der einen und die Schüchternheit auf der anderen Seite“, und die „routinierte Art, mit der diese jungen Menschen umgehen“. Fazit: „Eine solche Menge von pubertätsgeladenem Getue, von Romantik und sexuellem Raffinement ist nicht nur unwahrscheinlich, sondern in Bezug auf den heutigen Primaner auch falsch, besonders nach den letzten Jahren.“ (35) Der große Gegensatz zwischen eigenem Lebensalltag und der Welt der „Film-Primanerinnen“ entrüstet viele: „… und so verschone man uns bitte, uns, die wir von Krieg und Nachkrieg am eigenen Leib und in unserem Umkreis genug erfahren haben, mit künstlerischem Weltschmerz, bei dem eine Träne ins Glas rollt und den ‚Bürger-oder-Mensch‘-Problemen aus der Mottenkiste, die wir aus dem Mund dieses Thomas vernehmen, wie ein altmodisches deutsches Etikett auf einer amerikanischen Konservenbüchse“. (36) Viele Äußerungen lassen den Ärger und die Enttäuschung darüber erkennen, daß der Film mit dem vielversprechenden Titel, in dem – wie eine Primanerin ihre Erwartung formuliert – „wir doch dargestellt werden sollen, in unserer Lebenswirklichkeit, mit all unseren Sorgen, Nöten und Problemen, mit unseren Schicksalen“ (37), nur einen „gleichbleibenden Höhenflug der Gefühle“ (38) thematisiert. Der Alltag der Schüler/innen, die „in der Mehrzahl zäh und intensiv arbeiten“ und „wenig Zeit (haben) für Geburtstagskaffees, Kahnfahrten und Tennisspielen (39),, sieht anders aus als die „Filmwelt“.

Darüber hinaus äußern viele die Sorge, daß „das typische Ressentiment der Öffentlichkeit gegen unsere Arbeit, die nicht als Arbeit bewertet wird, … dadurch neue Nahrung“ bekäme. (40) Diejenigen, die genauer hinsehen, beurteilen „das Milieu, in dem dieser Film spielt“, nicht als das „einer modernen Schule, sondern (als das einer) im Jahre 1930“, während die Hauptpersonen „auch in der Gegenwart vorstellbar“ sind. (41) Alle sind sich darin einig, daß der Film „allzuviel gefühlige Atmosphären“ (42) besitzt und „die Liebe zwischen Ursula und Thomas … zu sehr idealisiert“ (43) wird. Auch die im Film gezeigten Lebensverhältnisse sind solche, „die man heute als ideal bezeichnen würde“. (44) „Wer hat denn heute noch so viel?„, wird gefragt. (45)

Auf einer der zahlreichen Diskussionsveranstaltungen, die der Verleih in Zusammenarbeit mit Kinobesitzern und der Presse organisiert, wird resümiert: „Von einer halbwegs realistischen, aktuellen Situationsschilderung kann in dem Film … kaum gesprochen werden. Es haftet ihm vieles von den Jugendträumen und -wünschen älterer Generationen an. Eben diese werden sich hier wiederfinden, und damit haben die Filmhersteller wohl in erster Linie gerechnet“ (46) – gut gefolgert übrigens, schließlich wirbt der Verleih nicht nur für den „Film der Jugend“, sondern auch für den „Film für alle, die im Herzen jung geblieben sind“.

Die widerstreitenden Auffassungen sämtlicher Beteiligter‘ kreisen (unausgesprochen) um dasselbe Problem: Inwieweit bildet ein Film, zumal einer, der mit seinem Titel entsprechende Erwartungen provoziert, Realität ab? Über die Frage, ob er dies kann, herrscht stillschweigende Einigkeit, an dem Problem, ob er dies tut und tun will, scheiden sich die Geister. Während die Jugendlichen – bis auf wenige Ausnahmen – im Grunde davon ausgehen, daß „Autor und Regisseur dieses Streifens den Anspruch erheben, die Probleme der reifenden und studierenden Jugend gewissermaßen allgemeinverbindlich und -gültig behandelt und filmisch ausgewertet zu haben“ (47), begreift zumindest ein Teil der (erwachsenen) Kritiker das „Streitobjekt“ als „nichts anderes als die hübsche Romanze eines Sommers, mit Wehmut und Fragezeichen am Schluß.“ (48)

Auszug aus: Susanne Fuhrmann: „Der Traum aller jungen Mädchen“. Filmstar-Suche 1951 – Der Film PRIMANERINNEN und sein Publikum. In: Lichtspielträume. Kino in Hannover 1896-1991, hrsg. von der Gesellschaft für Filmstudien, Hannover 1991, S. 71-85 (Anmerkungen siehe in diesem Text)