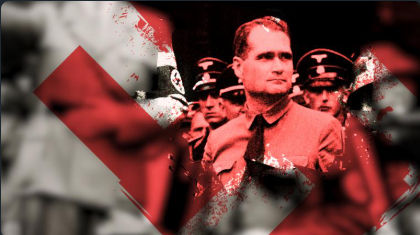

Der Nazi-Clan – Hitlers Hofstaat

Annotation

Die Website analysiert die ZDFinfo-Doku „Der Nazi-Clan – Hitlers Hofstaat“ und zeigt, wie Personalisierung, Skandalisierung und Emotionalisierung zur Dramaturgie beitragen. Kritisch wird hinterfragt, ob solche Formate zur Mythenbildung führen und historisches Verständnis verzerren

Grundkonzept & Schwerpunktsetzung

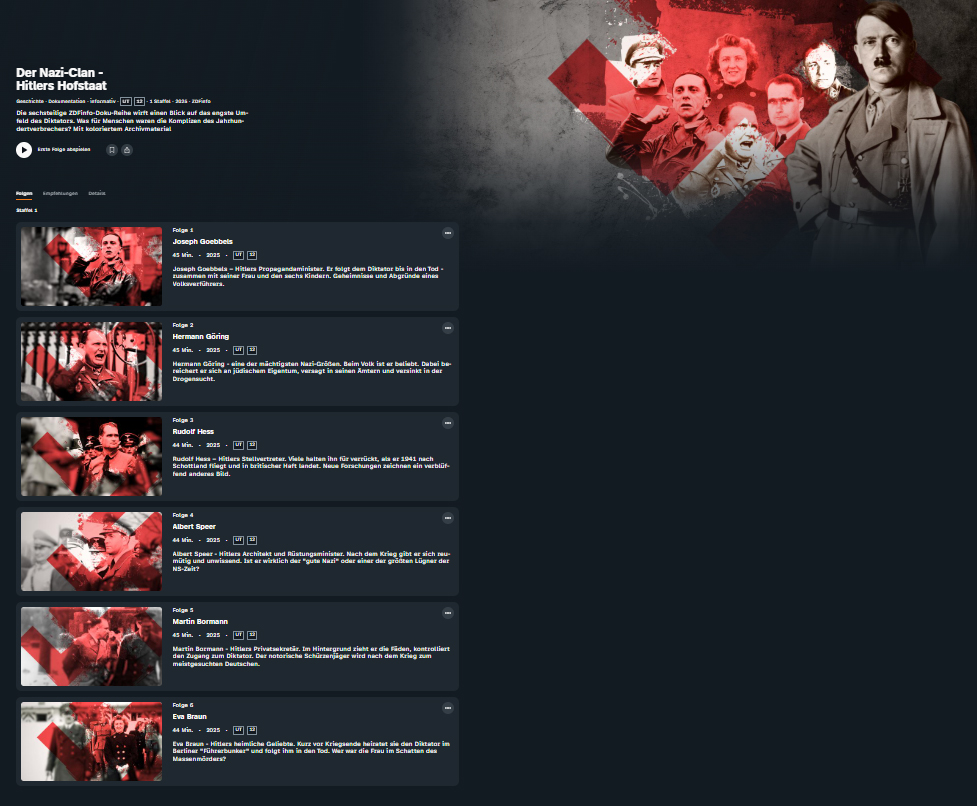

- Format: Sechsteilige Doku‑Reihe mit je ca. 45 Minuten pro Folge.

- Fokus: Das „engste Umfeld“ Hitlers – porträtiert werden Joseph Goebbels, Hermann Göring, Rudolf Heß, Albert Speer, Martin Bormann und Eva Braun.

- Material: Koloriertes Archivmaterial, Interviews und Dramaturgieelemente im Stil „Historytainment“.

- Erzähllogik: Jedes Porträt stellt eine Person in den Mittelpunkt, meist mit Mischung aus biografischen Wendepunkten, Skandalen und „geheimnisvollen“ Aspekten.

Beobachtete Darstellungsmuster

|

Merkmal |

Beschreibung |

Potenzieller Effekt |

|

Personalisierung |

Geschichte wird über Einzelporträts erzählt. Hitlers Gefolgsleute erscheinen als Hauptakteure. |

Strukturelle, ideologische und gesellschaftliche Dimensionen des NS geraten in den Hintergrund. |

|

Skandalisierung |

Betont werden Affären, „Doppelleben“ und persönliche Abgründe (z. B. Görings Drogensucht, Bormanns Frauenaffären). |

Erhöht Unterhaltungswert, kann aber zur Mythisierung beitragen. |

|

Emotionalisierung |

Szenenwahl und Musik zielen auf Spannung und Empathie – etwa bei den tragischen Enden (Goebbels, Eva Braun). |

Bindet Aufmerksamkeit, birgt jedoch die Gefahr einer verklärenden Aura. |

|

Mythenfortschreibung |

„Geheimnisse“ und ungeklärte Fragen (z. B. um Rudolf Heß‘ Schottlandflug) werden inszeniert. |

Fördert Spekulationen, statt klare Einordnung zu geben. |

|

Ikonografie |

Koloriertes Material und Nahaufnahmen ikonischer Bilder verstärken die Bildmacht der Protagonisten. |

Visuelle Faszination kann kritische Distanz schwächen. |

„Der Nazi‑Clan – Hitlers Hofstaat“ nutzt eine dramaturgische Formel, die in der „NS‑Dokulandschaft“ weit verbreitet ist: Personalisierung, Skandalisierung und emotionale Inszenierung. Damit wird einer Quotenlogik gefolgt: Bekannte Namen + dramatische Enthüllungen = verlässliche Aufmerksamkeit – aber auch Trivialisierung und Gefahr der Entpolitisierung: Indem Biografien wie abgeschlossene „Charakterdramen“ erzählt werden, werden die gesellschaftlichen und institutionellen Strukturen des NS‑Staates wenn überhaupt nur beiläufig vermittelt.

Dieses Konzept macht historische Figuren greifbarer, führt aber dazu – ohne ausreichende kontextuelle Einbettung – Mythen zu verstärken als abzubauen. In diesem Falle verstärkt auch diese Doku-Reihe den Hitler-Mythos, durch eine Hitler‑Zentrierung im weiteren Sinn: Auch wenn Hitler selbst nicht Protagonist ist, bleibt die Erzählung im Bann seines unmittelbaren Machtzirkels.

Historytainment

Beispiele zur Geschichte des Faschismus

Der Nazi-Clan – Hitlers Hofstaat

Hitlers Frauen

Geheimnisse des Dritten Reiches