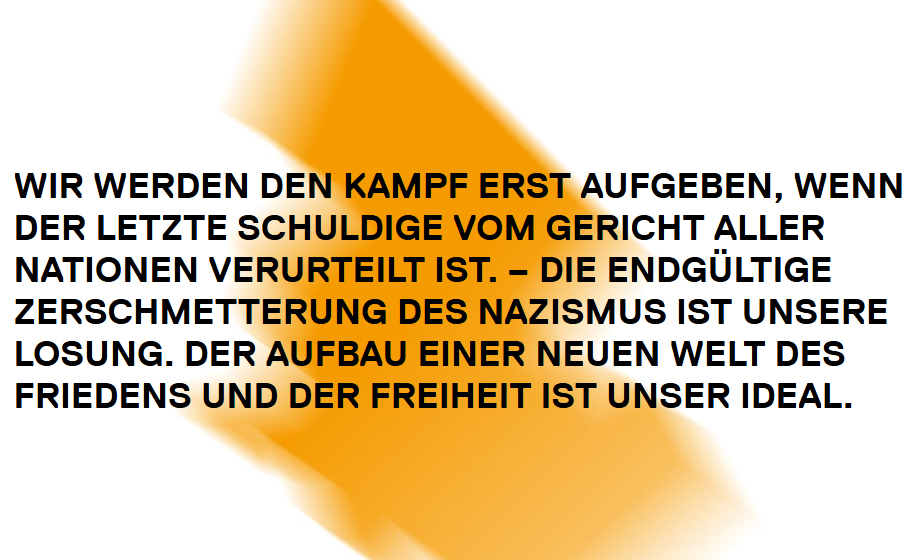

Der Anfang: Antifaschistischer Konsens 1945

Ein kurzer Moment der Einigkeit: Nie wieder Faschismus

Der Begriff „antifaschistischer Konsens 1945“ beschreibt die politische und gesellschaftliche Ausgangslage in Deutschland unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Er steht für die breite Ablehnung des Nationalsozialismus und die Hoffnung auf einen demokratischen Neuanfang – getragen von sehr unterschiedlichen politischen Kräften, die sich zunächst in einem gemeinsamen Ziel einig waren:Nie wieder Faschismus .

Nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 war das Land politisch, wirtschaftlich und moralisch zerstört. Die NS-Diktatur hatte Millionen Menschenleben gefordert, Europa verwüstet und eine Gesellschaft hinterlassen, die tief gespalten und traumatisiert war. In dieser Situation formierte sich ein breiter Konsens unter den überlebenden politischen Kräften – Kommunisten, Sozialdemokraten, christliche Gruppen, Liberale und Teile der bürgerlichen Mitte – mit dem Ziel, die faschistische Vergangenheit zu überwinden und eine neue, demokratische Ordnung aufzubauen.

Antifaschistische Ausschüsse und Selbstorganisation

In vielen Städten und Regionen entstanden spontan sogenannte „antifaschistische Ausschüsse“. Diese Gruppen organisierten die Grundversorgung, entnazifizierten lokale Verwaltungen und versuchten, demokratische Strukturen von unten aufzubauen. Besonders in der sowjetischen Besatzungszone wurden diese Ausschüsse zunächst gefördert, später jedoch in die staatliche Struktur der DDR integriert. In den westlichen Zonen hingegen wurden sie bald entmachtet oder aufgelöst – ein frühes Zeichen für die beginnende Systemkonkurrenz.

Politische Reorganisation und Entnazifizierung

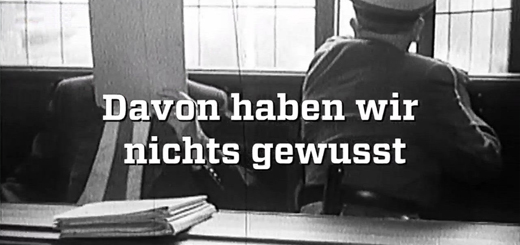

Der antifaschistische Konsens schlug sich auch in der Wiedergründung politischer Parteien nieder. Die SPD und KPD traten mit klaren antifaschistischen Programmen auf, ebenso wie die neu gegründete CDU, die sich christlich-sozial und antitotalitär positionierte. Die Entnazifizierung wurde zunächst als zentrales Projekt verstanden, verlor jedoch bald an politischem Rückhalt – insbesondere in den Westzonen, wo wirtschaftlicher Wiederaufbau und die Integration ehemaliger NS-Funktionsträger Vorrang erhielten.

Ende des Anfangs: Kalter Krieg und Restauration

Bereits ab 1947 begann der antifaschistische Konsens zu bröckeln. Mit dem Beginn des Kalten Krieges verschob sich die politische Orientierung in den Westzonen: Antikommunismus wurde zur dominanten Leitlinie, und sozialistische oder revolutionäre Ansätze – etwa die Wirtschaftsdemokratie – wurden zunehmend ausgegrenzt. Die Reorganisation der Arbeiterbewegung erfolgte unter strenger Kontrolle, und die Gewerkschaften gaben ihre radikalen Forderungen zugunsten einer Einbindung in die neue marktwirtschaftliche Ordnung auf.

Ein kurzer Moment der Einigkeit

Der antifaschistische Konsens von 1945 war ein historischer Moment der Hoffnung und des Aufbruchs. Er zeigte, dass breite Teile der Gesellschaft bereit waren, aus der Katastrophe des Faschismus zu lernen und eine gerechtere, demokratischere Ordnung zu schaffen. Doch dieser Konsens war fragil und wurde rasch von restaurativen Kräften und geopolitischen Interessen überlagert.