Film im Faschismus – Film im Nachkriegsdeutschland

Brüche und Kontinuitäten

Wolfgang Staudte versucht 1946 in seinem Film DIE MÖRDER SIND UNTER UNS sich in der Anlehnung an den expressionistischen Filmstil der Filmästhetik des Faschismus zu verweigern – es gibt Ausnahmen: vor allem über die Rolle und Inszenierung von Susanne Wallner: „Es ist hundertmal gesagt worden: 1945 war es normal, dass der deutsche Film beim Expressionismus wieder anknüpfte. Das bewies nur die sterilisierende Wirkung der Hitlerzeit. Und irgendwo musste ja wieder angefangen werden.“

Der Rückgriff auf den Expressionismus beweist nun nicht nur die sterilisierende Wirkung der Hitlerzeit, sondern bedeutet auch, dass nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland die Formen der Kunst, die der Faschismus gebraucht oder missbraucht hatte, nicht bruchlos weiter geführt werden konnten – oder besser, dass es so nicht sein sollte/müsste; denn das Gros der deutschen Nachkriegsfilme beweist nichts anderes als das Gegenteil.

Im Jahr 2012 gab Studio Hamburg in zusammenarbeit mit Icestorm eine DVD-Edition heraus, die auf eine Initiative der Friedrich-Wilhelm-Murnau- und der DEFA-Stiftung beruhte. Diese Edition unter dem Titel „Brüche und Kontinuitäten“ enthielt Filmproduktionen aus der Zeit des NS-Staates und aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. Sie konzentrierte sich auf sechs Filme von drei Regisseuren – jeder Regisseur ist mit einer Produktion aus der Zeit vor und einer nach 1945 vertreten.

Dieser Ansatz ist für die historisch-politische Bildung von daher interessant, weil er nicht nur aus einer vergleichenden Perspektive Einblicke in das Schaffen der Regisseure ermöglicht sondern auch, die Filme in ihrer Zeit und in ihrer Beziehung zueinander zu betrachten.

Damit ist dieses Projekt ein Beispiel dafür, der Frage der Kontinuität nicht nur mehr als Relativierung oder Verdammung nachzugehen, sondern ausgehend von der Annahme , dass die Kontinuität und Verwicklung in den „NS-Staat eher als die Regel denn als die Ausnahme“ (Lea Wohl von Haselberg) anzusehen ist, differenziert und kontextorientiert zu arbeiten.

Ralf Schenk schreibt dazu im Booklet zur DVD-Veröffentlichung:

Zunächst […] dominierten Künstler, die schon vor 1945 für das deutsche Kino gearbeitet hatten, auch im DEFA-Film. Eine gemeinsame Reihe der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung und der DEFA-Stiftung versucht, diese personellen Verflechtungen zu untersuchen: „Brüche und Kontinuitäten“ fragt danach, „inwiefern die Regisseure sich im Dritten Reich dem forciert produzierten Unterhaltungs- oder Propagandafilm zuwendeten bzw. in der Sowjetischen Besatzungszone einen aufklärerisch-erzieherischen Stil vertraten und ob sich daraus ein Gesinnungswandel in ihrem Schaffen erkennen lässt.“ (…)

Das deutsche Kino des 20. Jahrhunderts mit all seinen historisch bedingten Verwerfungen, seinen Brüchen, Abgrenzungen und Parallelentwicklungen eröffnet umfassende Interpretationsräume für Analysen, die sich nicht nur jeweils auf Ufa, westdeutschen Film oder DEFA beschränken sollten. Von einer Ganzheit unserer Kinogeschichte auszugehen und ihre Facetten miteinander in Beziehung zu setzen, bleibt eine spannende Forschungsaufgabe.“ [1]

Folgende Regisseure sind in der Edition ausgewählt worden: Hans Deppe, Erich Engel, Milo Harbich, Werner Klingler, Gerhard Lamprecht, Peter Pewas, Arthur Maria Rabenalt, Wolfgang Staudte und Paul Verhoeven. Wichtig ist dabei, dass – auch wenn sich hier der Filmvergleich nur auf DEFA-Filme aus der Nachkriegszeit bezieht – alle bis auf Milo Harbich in den 50er und 60er zumeist recht erfolgreiche Regisseure „im Westen“ wurden.

Zwei Filme von Wolfgang Staudte:

- Der Mann, dem man den Namen stahl (1944/45)

- Die Mörder sind unter uns (1946)

Zwei Filme von Arthur Maria Rabenalt:

- Am Abend nach der Oper (1944)

- Chemie und Liebe (1947/48)

Zwei Filme von Gerhard Lamprecht:

- Diesel (1942)

- Irgendwo in Berlin (1946)

Zwei Filme von Werner Klingler:

- Die Degenhardts (1944)

- Razzia (1947)

Zwei Filme von Hans Deppe

- Wie sagen wir es unseren Kindern (1944)

- Die Kuckucks (1949)

Zwei Filme von Milo Harbich

- Kriminalkommissar Eyck(1940)

- Freies Land (1946)

sowie als Bonusfilm:

- Die seltsamen Abenteuer des Herrn Fridolin B. (1947/48) von Wolfgang Staudte

Filmauswahl für die Lernwerkstatt

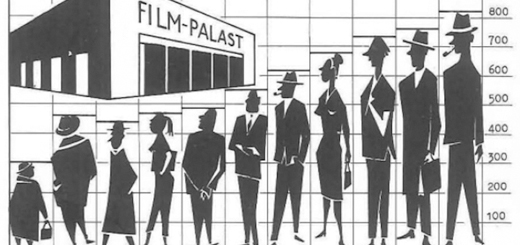

Nachkriegsfilmproduktion und -rezeption

Zeitgenössische Dokumente zum Nachkriegsfilm

Bedingungen der Filmproduktion in den Nachkriegsjahren

Film im Faschismus – Film im Nachkriegsdeutschland: Brüche und Kontinuitäten

Themenfelder und zentrale Motive im Nachkriegsfilm

Gesellschaftsbilder und Nachkriegsmentalitäten in den Nachkriegsspielfilmen

Beiträge zu ausgewählten Filmschaffenden der Nachkriegsjahre