Hitlers Kontakte zur Großindustrie

Industrieclub Düsseldorf

Industrieclub Düsseldorf

Wie Verbindungen hinter verschlossenen Türen den Aufstieg der NSDAP stärkten

Detlef Endeward (07/2025)

Hitler hatte nachweislich bereits in der ersten Phase der NSDAP-Entwicklung gute Beziehungen zu den „höheren Kreisen“ der Weimarer Republik – und dies nicht vereinzelt, sondern ziemlich häufig und regelmäßig. (1) Dies ist auch deshalb bedeutsam, weil die Führung der NSDAP, mit Hitler an der Spitze „es liebte, bei entscheidenden Vorgängen auf informellen, nicht-amtlichen und daher oft nicht-schriftlichen Ebenen zu operieren.“ (2)

Die Führungsperson einer zu damaligen Zeiten ziemlich unbedeutenden und durch den dilettantisch durchgeführten Putsch eher verrufenen Partei bewegte sich nichts desto trotz wie selbstverständlich in eben diesen „höheren Kreisen“!

Diese an die Person gebundene Beziehungspflege fand nach der Neugründung der Partei 1925 ihren Fortgang.

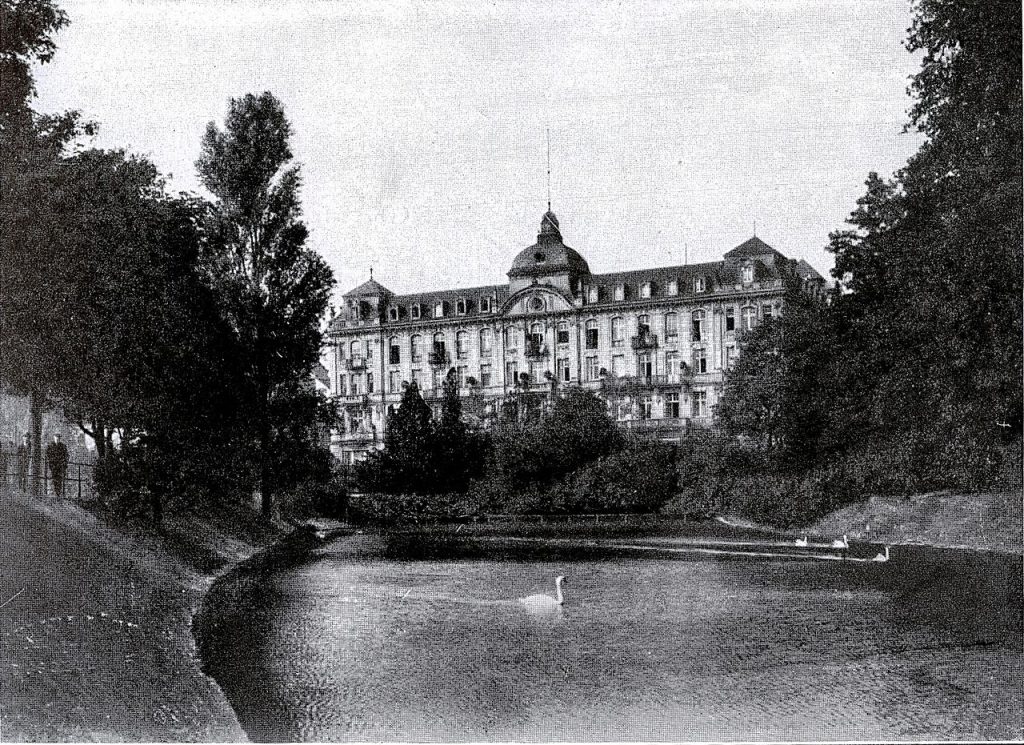

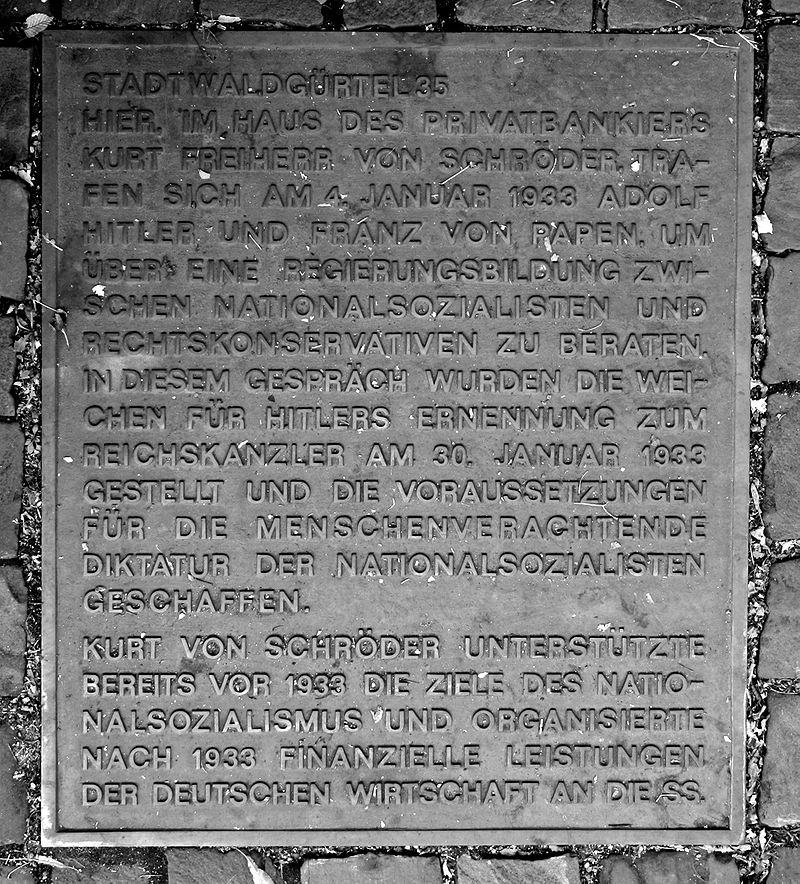

Hitlers Reisen führten ihn vor allem ins Ruhrgebiet, weil er dort auf großes Interesse seitens der Schwerindustrie hoffen konnte. Im Zeitraum zwischen Februar 1926 und Februar 1933 sind insgesamt mehr als 40 Treffen zwischen Hitler und verschiedenen Industriellen und Bankiers identifiziert. Die Größe dieser Versammlungen war sehr unterschiedlich. Einerseits gab es Großveranstaltungen, die von 200 bis 600 Industriellen oder deren direkte Vertreter besucht wurden, andererseits gab es Treffen zwischen Hitler und führenden Industriellen oder Bankiers in einer „viel intimeren Atmosphäre“ statt – in Villen, Luxus-Hotels oder teure Restaurants, wobei maximal 20 bis 40 Industrielle und Bankiers anwesend sind.(3)

Dass dabei auch finanzielle Zuwendungen erfolgten ist in Einzelfällen belegt in viel mehr Fällen aber wahrscheinlich, ein vielleicht nicht entscheidender aber doch schon beachtenswerter Aspekt im Rahmen der organisatorischen Festigung der Partei. Herausheben kann man den Kauf des Völkischen Beobachters, die „Subventionierung“ des NS-Fuhrparks und der persönlichen KFZ des „Führers“ in München.

Wenn man die Funktion derartiger politischer Netzwerke und „Denkfabriken“ betrachtet, heißt das: die Person Hitler war eine bekannte und mitgehandelte Karte im politischen Ränkespiel der nationalen Eliten zwischen Absprachen und Widerrufen, politischen Abwägungen und dem Schmieden von Allianzen. (Das dürfte im Übrigen auch für weitere Führungspersonen der faschistischen Bewegung gelten.)

Die diversen völkisch-nationalistischen Gesprächskreise und die Interessenvertretungen der industriellen Eliten wiesen dabei unterschiedlich viele und unterschiedlich stark ausgeprägte Schnittstellen auf. Das „System Hugenberg“ hatte dabei lange Zeit eine hervorgehobene Bedeutung, zumal Hugenberg die vielfältigen Möglichkeiten seines Medienkonzerns nutzen konnte.

Der Blick auf nachweisbare finanzielle Zuwendungen an einzelne Personen und Organisationen ist sicher wichtig, aber zu begrenzt, weil viele Zahlungen nicht durch die Bücher, also nicht belegbar, stattgefunden haben dürften.

Die Lesart, dass eine Unterstützung z.B. v. Papens und/oder der DNVP zu einem bestimmten Zeitpunkt gleichzeitig eine Absage an Hitler bzw. die NSDAP gewesen sei, mag für das jeweils zur Frage stehende Ereignis gelten, ganz sicher aber nicht für den strukturellen Zusammenhang. Es waren jeweils taktische Erwägungen, die tagesaktuelle Entscheidungen beeinflussten, keine grundsätzlichen Ablehnung. Die Person Hitler war seit Jahren und die Partei spätestens seit 1930 IMMER eine politische Option.

Seit den Wahlen 1930 wurde dann mit der Verschärfung der ökonomischen Krise – neben einzelnen Personen – auch die Partei mit ihren Nebenorganisationen für die Interessenvertreter des Großgrundbesitzes und der Großindustrie zunehmend politisch interessant.

Die Zusammenstellung der persönlichen Kontakte auf „höchster Ebene“ und von wichtigen schriftlichen Dokumenten stellen ziemlich sicher nur einen Bruchteil der tatsächlichen Kontakte dar. Im Rahmen der wechselseitigen Versuche von Vertretern der NSDAP oder der Industrie eine Verbesserung des Verhältnisses zueinander zu finden und in der Endphase der Weimarer Republik zur politischen Zusammenarbeit zu kommen, dürften sehr wahrscheinlich zahlreiche Treffen stattgefunden haben. Die folgende Auswahl wird somit nur „die Spitze eines Eisberges an Kontaktbemühungen“ darstellen, wenn man in Betracht zieht, das politische Einflussnahme und Bündnisbildung intransparent, nicht öffentlich – und damit zumeist auch nicht dokumentiert – ablief.

Zur Dokumentenlage über diese „Netzwerkbildung“ siehe folgende Aussage eines der damaligen „Netzwerker“:

Oft genug ist ohne jedes Beibringen von Unterlagen bereits die Behauptung irgendeiner unzulässigen (!) politischen Handlung der Schwerindustrie einem Beweis gleichgestellt worden. Dabei hätte es nahegelegen, sich klarzumachen, daß wirklich vertrauliche Dinge, wie sie gerade die Befassung mit wichtigen politischen Fragen darstellt, nur in vertrautestem Kreise behandelt zu werden pflegen, ohne Hinzuziehung von Gewährsmännern industriefeindlicher Kreise und Zeitungen oder gar der kommunistischen Presse … Dinge, die man nicht einmal über einen ganz kleinen Kreis eigener Berufsgenossen hinaus bekannt werden ließ, hat man bestimmt nicht Außenstehenden anvertraut.

Der Autor plaudert hier gewissermaßen aus der Schule seiner eigenen Erfahrungen, war er doch als Herausgeber des „Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsdienstes“ selbst zu Beginn der 30er Jahre einer der Mittelsmänner zwischen Ruhrindustrie und faschistischer Partei. (4)

Anmerkungen

- In Zusammenhang mit der hier personenorientierten Darstellung ist es wichtig, die Kritik Kühnls an der sog. „Agententheorie“ zu berücksichtigen. Kühnl führt aus, dass in dieser Theorie „in der Tat bestehende Kausalbeziehung zwischen Kapitalismus und Faschismus […] allzu direkt und personalistisch-voluntaristisch aufgefaßt [wird], so daß die Nähe zu Verschwörungstheorien nicht zu übersehen ist. Tatsächlich muß diese Beziehung stärker als eine vermittelte und strukturelle gesehen werden: Nicht die direkte Unterstützung des Großkapitals bewirkte den Aufstieg des Faschismus, sondern die im kapitalistischen System begründete Wirtschaftskrise trieb die verängstigten Massen, vorab die proletarisierten oder von der Proletarisierung bedrohten Mittelschichten, zum Faschismus, der ihnen soziale Sicherheit und nationales Prestige versprach. Erst als sich der Faschismus zur Massenbewegung formiert hatte, setzte die Unterstützung des Großkapitals in größerem Umfang ein, die dann freilich die Propagandamöglichkeiten des Faschismus weiter verstärkte und seinen Aufstieg beschleunigte“. Reinhard Kühnl: Faschismustheorien. Ein Leitfaden. Aktualisierte Neuauflage, Distel Verlag, Heilbronn 1990, S. 249 f. Gleichwohl sind sie bedeutsam, da Politi eben von Menschen gemacht und zu verantworten ist.

Siehe zu den strukturellen Rahmenbedingungen für die hier dargestellte „Kontaktgeschichte“ die Materialien unter Verhältnis zwischen Politik und Ökonomie am Ende der Weimarer Republik - Hallgarten/Radkau: a.a.O., S. 440

- Karsten Heinz Schönbach: Hitler and the German Coal Industrialists: Passing the Keys to A Kingdom. Working Paper No. 230 October 28th, 2024, S. 22ff

- A. Heinrichsbauer, Schwerindustrie und Politik, Essen 1948, S. 15 f.; zitiert nach Kadritzke, Niels (1973): Faschismus als gesellschaftliche Realität und als unrealistischer Kampfbegriff. PROKLA. Zeitschrift für Kritische Sozialwissenschaft, 3(8/9), 103–143. https://doi.org/10.32387/prokla.v3i8/9.1797, S 124

Literatur

- Gossweiler, Kurt: Hitler und das Kapital 1925–1928. In: Ders.: Aufsätze zum Faschismus. Berlin 1986

- Hallgarten, Georg. W.F./Radkau, Joachim:DeutscheIndustrie und Politik von Bismarck bis in die Gegenwart, Reinbek bei Hamburg 1981

- Kadritzke, Niels: Faschismus und Krise. Zum Verhältnis von Politik und Ökonomie im Nationalsozialismus.Frankfurt/New York 1976

- Schönbach, Karsten Heinz, Faschismus und Kapitalismus – Bündnis zur Zerschlagung von Demokratie und Arbeiterbewegung, Berlin 2020

- Schönbach, Karsten Heinz, Die deutschen Konzerne und der Nationalsozialismus 1926 – 1943, Berlin 2016

Die konservativen und völkischen Parteien

Die Rolle des Militärs

Politische Justiz in der Weimarer Republik

Netzwerk aus konservativen – nationalistischen – völkischen – faschistischen (Interessen)-Verbänden

Harzburger Front – Im Gleichschritt zur Diktatur