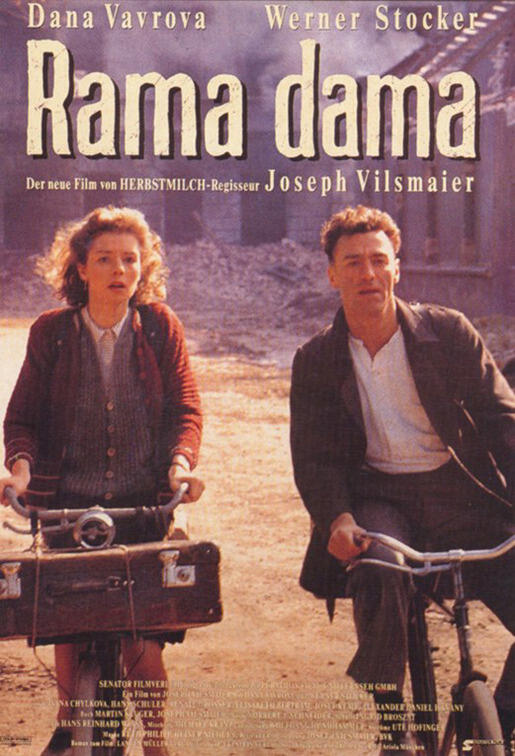

Rama Dama (1990)

Inhalt

RAMA DAMA erzählt die Geschichte von Kati Zeiler. Ihr Mann Felix muß direkt nach den Weihnachtsfesttagen 1944/45 wieder an die Front zurück, nach Rußland. Bei einem Bombenangriff wird Katis Haus getroffen und die Wohnung nahezu unbewohnbar. Kati fährt zur Geburt ihres zweiten Kindes zu Verwandten aufs Land. Dort rücken die ersten amerikanischen Panzer an, während Kati ihr Kind zur Welt bringt. Zurück in München, schlägt sie sich selbständig durch: Sie arbeitet als Straßenbahnschaffnerin und versorgt ihre Kinder – und wartet am Hauptbahnhof bei jedem Rücktransport deutscher Soldaten auf die Heimkehr ihres Mannes. Ihre Cousine Leni, versucht ihr Mut zu machen und „schlägt die Brücke zu den verbliebenen kleinen Genüssen“. Zum Lebensalltag gehören auch die amerikanischen Besatzungssoldaten: Ihre Tanzveranstaltungen mit den deutschen „Fräuleins“und ihre materiellen „Reichtümer“. Eines Tages begegnet Kati auf dem Bahnhof dem zurückkehrenden Ex-Soldaten Hans. Dieser richtet sich bei Kati im Hinterhof ein und macht sich nützlich. Kati widersteht lange der Sehnsucht nach Geborgenheit und menschlicher Nähe. Der Liebe, die sie Hans gegenüber entwickelt, gibt sie schließlich aber doch nach. Ihre Beziehung findet jedoch durch die Heimkehr von Felix ein jähes Ende. Hans packt wortlos seine Sachen und geht.

| Produktionsland | Deutschland |

| Originalsprache | Deutsch |

| Erscheinungsjahr | 1991 |

| Länge | 107 Minuten |

| Stab | |

| Regie | Joseph Vilsmaier |

| Drehbuch | Martin Kluger, Joseph Vilsmaier |

| Produktion | Joseph Vilsmaier |

| Musik | Norbert Jürgen Schneider |

| Kamera | Joseph Vilsmaier, Otto Kirchhoff |

| Schnitt | Ingrid Broszat |

| DarstellerInnen | |

|

|

Geschichten von Hoffnungen und Wünschen, von Illusionen und zerstörten Gefühlen

Filmvergleich 1: UND ÜBER UNS DER HIMMEL und UNSER TÄGLICH BROT

Suchende Männer – verbindliche Werte und Perspektiven für das Leben

Filmvergleich 2: DIE EHE DER MARIA BRAUN und RAMA DAMA

Starke Frauen – Sehnsüchte und Illusionen des Alltags

Filmvergleich 3:

Geschichte ist Gegenwart, Gegenwart wird Geschichte.

Hier der vollständige Text

Detlef Endeward: Geschichten von Hoffnungen und Wünschen, von Illusionen und zerstörten Gefühlen. Nachkriegsgesellschaft als Gegenwart und Geschichte im Film. Ursprünglich in: FWU Magazin 1-2/1995, S. 21-28

als Word und pdf