1×1 DER EHE (1949)

von GFS-Admin_2021 · Veröffentlicht · Aktualisiert

Annotation

Rudolf Jugerts Komödie „1×1 der Ehe“ (1949) konfrontiert konservative Ehevorstellungen mit modernen Partnerschaftsmodellen. Ein starrsinniger Anwalt wird in einer Radiosendung durch Partnertausch und Liebeswirren zum Umdenken gebracht. Heiter, réin wenig „zeitkritisch“ und ein Spiegel der Nachkriegsgesellschaft.

Allgemeine Angaben

- Filmtitel: 1×1 der Ehe

- Regie: Rudolf Jugert

- Drehbuch: Gregor Meybels

- Produktionsfirma: Camera-Filmproduktion GmbH (Hamburg)

- Produzent: Helmut Käutner

- Produktionsleitung: Heinz Abel

- Aufnahmeleitung: Otto Reinwald, Willy Herrmann

- Erstverleih:

- Norddeutscher Filmverleih Adolf Bejöhr (Hamburg/Düsseldorf)

- Anton E. Dietz Filmverleih GmbH (Berlin/West, München, Frankfurt am Main)

Technische Daten

- Kamera: Heinz Schnackertz

- Standfotos: Paul Filipp

- Schnitt: Luise Dreyer-Sachsenberg

- Ton: Heinz Terworth

- Musik: Adolf Steimel

- Bauten: Robert Herlth

- Maske: Arthur Schramm, Gerda Morawetz

- Kostüme: Charlotte Flemming

Regieassistenz

- Hermann Kugelstadt

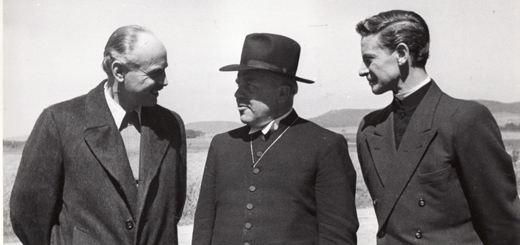

Darsteller (Auswahl)

- Irene von Meyendorff: Bettina Norden

- Hans Söhnker: Peter Norden

- Grethe Weiser: Konstanze

- Viktor Staal: Dr. Johannes Kellermann

- Madelon Truss: Kitty Lenz, seine Verlobte

- Gustav Knuth: Willi Obermayer

- Ursula Herking: Hete Harding-Obermayer

- Bobby Todd: Dr. Hans-Otto Pupplitz

- Viktor Staal (als Dr. Johannes Kellermann)

- Jakob Tiedtke

- Petra Unkel

Produktionsdetails

- Dreharbeiten: 23. Juni – Juli 1949, München und Umgebung

- Länge: 2409 Meter (ca. 88 Minuten)

- Format: 35mm, Seitenverhältnis 1:1,33

- Bild/Ton: Schwarzweiß, Tonfilm

Prüfung & Aufführung

- FSK-Prüfung: 26.09.1949 (Nr. 0194)

- Jugendfrei ab 16 Jahre

- Nicht feiertagsfrei

- Uraufführung: 18.11.1949, München, Kongreßsaal

Zusammengestellt nach Wikipedia und filmportal

Rudolf Jugerts Komödie „1×1 der Ehe“ aus dem Jahr 1949 ist ein Verwechslungslustspiel, das die konservativen Ehevorstellungen der Nachkriegszeit mit modernen Partnerschaftsmodellen konfrontiert. Im Mittelpunkt steht der Rechtsanwalt Dr. Johannes Kellermann, ein Mann mit klaren Prinzipien und einem ausgeprägten Ordnungssinn. Für ihn ist die Ehe ein Bündnis, das festen Regeln folgen muss: Der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um Haushalt und Kinder. Kellermann vertritt diese Haltung mit der Überzeugung eines Mannes der Adenauer-Ära – autoritär, rational und wenig kompromissbereit.

Seine Verlobte Kitty Lenz hingegen ist eine moderne, berufstätige Schauspielerin, die an Gleichberechtigung und individuelle Lebensentwürfe glaubt. Sie widerspricht Kellermanns rigiden Vorstellungen und glaubt, dass eine Ehe auch dann funktionieren kann, wenn die Partner unterschiedliche Lebensmodelle verfolgen – vorausgesetzt, sie teilen gemeinsame Werte und Respekt. Zwischen den beiden entbrennt ein ideologischer Streit über das Wesen der Ehe, der bald öffentlich ausgetragen wird.

Kellermann wird zu einer Radiosendung eingeladen, die sich dem Thema „Eheglück“ widmet. Dort trifft er auf eine Beziehungsberaterin und drei junge Paare, die ihm demonstrieren sollen, dass seine konservativen Ansichten überholt sind. Die Paare leben moderne Beziehungsformen, geprägt von gegenseitiger Rücksichtnahme, beruflicher Gleichstellung und emotionaler Offenheit. Kellermann hält das alles für Unsinn und vermutet hinter der Fassade der Harmonie bloßen Schein.

Um ihn vom Gegenteil zu überzeugen, schlägt die Beraterin ein Experiment vor: Die Paare sollen ihre Partner tauschen, um zu zeigen, dass Vertrauen, Kommunikation und Kompatibilität nicht an starren Rollenbildern hängen. Was folgt, ist eine Reihe von turbulenten Verwicklungen, Missverständnissen und komischen Situationen. Die Figuren geraten in emotionale Konflikte, entdecken neue Seiten an sich und ihren Partnern – und Kellermann wird zunehmend mit der Realität konfrontiert, dass seine Prinzipien nicht universell gelten.

Im Verlauf des Films beginnt Kellermann, seine Haltung zu überdenken. Die Erfahrungen der Paare, die Offenheit seiner Verlobten und die Dynamik der Beziehungsexperimente führen ihn zu der Erkenntnis, dass Liebe und Partnerschaft mehr erfordern als Regeln und Kontrolle. Am Ende finden sich die ursprünglichen Paare wieder zusammen, gestärkt durch die Erfahrung und mit einem neuen Verständnis füreinander. Auch Kellermann erkennt, dass seine Vorstellungen von Ehe einer Revision bedürfen – und öffnet sich für eine gleichberechtigte Beziehung mit Kitty.

„1×1 der Ehe“ ist damit nicht nur eine unterhaltsame Komödie, sondern auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Debatten im Nachkriegsdeutschland. Der Film thematisiert die Spannungen zwischen Tradition und Moderne, zwischen patriarchalen Strukturen und dem Wunsch nach Gleichberechtigung.

Bedingungsrealität

„1×1 der Ehe“ wurde im Sommer 1949 gedreht – wenige Monate nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft jener Zeit war geprägt von einem starken Wunsch nach Stabilität, Ordnung und Wiederaufbau. Die Filmproduktion befand sich in einer Übergangsphase: Die Trümmerfilmästhetik wich zunehmend einer Hinwendung zu Unterhaltung und Eskapismus, wobei Komödien und Liebesfilme besonders gefragt waren.

Die Camera-Filmproduktion GmbH in Hamburg, unter Leitung von Helmut Käutner, produzierte den Film mit einem Ensemble populärer Schauspieler wie Viktor Staal, Grethe Weiser und Madelon Truss. Die Wahl eines Rundfunksettings verweist auf die zunehmende Bedeutung medialer Öffentlichkeit und Massenkommunikation in der Nachkriegszeit. Auch die FSK-Prüfung (Jugendfrei ab 16, nicht feiertagsfrei) zeigt, dass der Film als gesellschaftlich relevant, aber nicht ganz unproblematisch eingestuft wurde – vermutlich wegen seiner ironischen Brechung konservativer Werte.

Bezugsrealität

„1×1 der Ehe“ thematisiert zentrale Fragen der Nachkriegsgesellschaft: Wie soll das Zusammenleben von Mann und Frau gestaltet werden? Welche Rolle spielt die Frau in der neuen Republik? Wie lassen sich traditionelle Familienmodelle mit den Erfahrungen der Kriegs- und Trümmerjahre vereinbaren?

Der Film greift die Spannung zwischen patriarchaler Ordnung und weiblicher Emanzipation auf. Während Dr. Kellermann das klassische Rollenmodell vertritt – Mann als Ernährer, Frau als Hausfrau – verkörpert Kitty Lenz eine neue Generation selbstbewusster Frauen, die Beruf und Partnerschaft verbinden wollen. Die Konfrontation mit drei jungen Paaren, die alternative Lebensentwürfe praktizieren, verweist auf die gesellschaftliche Debatte um Gleichberechtigung, Individualität und emotionale Partnerschaft.

Diese Themen sind nicht zufällig gewählt: Viele Frauen hatten während des Krieges und vor allem in den Nachkriegsjahren Verantwortung übernommen, waren berufstätig geworden und wollten diese Selbstständigkeit nicht aufgeben. Der Film spiegelt diese Realität, ohne sie direkt zu problematisieren – er nutzt die Komödie als Medium zur Möglichkeit der Reflexion und vor allem der Versöhnung

Filmrealität

„1×1 der Ehe“ ist ein klassisches Verwechslungslustspiel mit Elementen der Boulevardkomödie. Die Handlung ist episodisch aufgebaut und kulminiert in einem Experiment: Partnertausch als Beweis für die Flexibilität moderner Beziehungen. Die Dialoge sind pointiert, die Figuren typisiert – Kellermann als Prinzipienreiter, Kitty als moderne Frau, die Paare als Projektionsflächen für Lebensmodelle.

Inszenatorisch bleibt Jugert konventionell, aber effektiv. Die Kameraarbeit von Heinz Schnackertz ist funktional, die Schauplätze – vor allem das Radiostudio – sind klar strukturiert. Die Musik von Adolf Steimel unterstützt die heitere Grundstimmung, ohne dominant zu wirken. Besonders auffällig ist die Verwendung des Rundfunkformats als dramaturgisches Mittel: Die Sendung wird zur Bühne gesellschaftlicher Auseinandersetzung, zur Arena der Meinungsbildung.

Die Komik entsteht nicht nur aus den Verwechslungen, sondern aus der Reibung zwischen Weltanschauungen. Der Film erlaubt dem Publikum, sich selbst zu erkennen – sei es in der Ablehnung oder Zustimmung zu den dargestellten Haltungen. Die Rückkehr zur Ordnung am Ende – die Paare finden sich wieder, Kellermann öffnet sich – ist sowohl ideologisch als auch dramaturgisch motiviert: Die Komödie will versöhnen, nicht polarisieren.

Wirkungsrealität

„1×1 der Ehe“ wurde bei seiner Uraufführung im November 1949 in München positiv aufgenommen, auch wenn spätere Kritiken – etwa vom Filmdienst – ihm „verstaubte Witze über Emanzipation“ und „alte Typen-Klischees“ vorwarfen. Diese Kritik verweist auf die Ambivalenz des Films: Er thematisiert gesellschaftlichen Wandel, bleibt aber in vielen Punkten konventionell und bestätigt letztlich traditionelle Werte und Haltungen.

Für die historische Bildungsarbeit bietet der Film wertvolle Anknüpfungspunkte. Er erlaubt eine Analyse von Mentalitäten, Rollenerwartungen und medialer Kommunikation in der frühen Bundesrepublik. Die Konfrontation zwischen konservativem Denken und moderner Lebenspraxis lässt sich anhand der Figuren exemplarisch darstellen. Auch die Rolle von Rundfunk und Film als Meinungsbildner kann thematisiert werden.

„Verwechslungslustspiel auf ausgefahrenen Gleisen, das vorwiegend verstaubte Witze über Emanzipation bietet und alte Typen-Klischees gegenüberstellt.“ (Filmdienst)

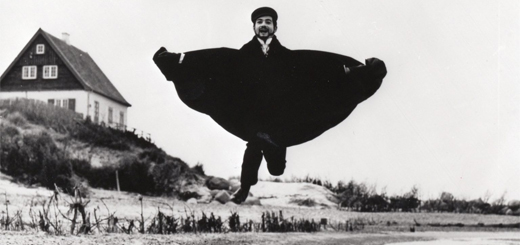

Notizen zu einigen Filmen

1949 realisierte Jugert noch einen weiteren Film. Aber 1 X 1 DER EHE ist eine schablonenhafte Komödie, ohne viel Esprit und Engagement gedreht. Ein Unterhaltungsfilm, dem jeder Gesellschaftsbezug, jede Zeitnähe fehlen. Dieser Film hätte auch eines der zahllosen Lustspiele des NS-Films sein können, etwa in der Art, wie sie Carl Boese in großer Zahl gemacht hat. Ein Bäumchen Wechsel-Dich-Spiel dreier Ehepaare, die auf Probe ihre Partner tauschen, natürlich, um am Ende festzustellen, daß der oder die Angetraute genau richtig ist. Hans Söhnker spielt im dritten Film hintereinander bei Jugert, Irene von Meyendorff und Bobby Todd sind wieder dabei, aber auch der schwer erträgliche Victor Staal. Star dieses Films ist Grethe Weiser, die mit ihrer schnarrenden Stimme, ihrem heiseren Lachen und unentwegten Geplapper für die wenigen unterhaltsamen Momente sorgt.

In zwei der Ehen haben die Frauen die Hosen an, und das kann nicht gutgehen, wie Viktor Staal als Rechtsanwalt Jo Kellermann befindet: „Ehen mit Frauen, die populärer sind als ihre Männer, sind unglücklich.“ Am Ende ist alles im Lot, rudern die Männer die Frauen in drei Booten über einen nächtlichen See. Grethe Weiser versucht noch einmal einzugreifen, aber sie rudert in die falsche Richtung, und Bobby Todd bedeutet ihr energisch, die Ruder aus der Hand zu legen, was sie gehorsam befolgt. Das Ziel, zu Beginn des Films von Söhnker proklamiert, ist erreicht: „Die Klugheit der Frauen besteht in ihrer Nachsichtigkeit, und die Klugheit der Männer darin, ihnen dazu Gelegenheit zu geben.“ Auch wenn Jugert in seinen Filmen immer wieder starke, selbstbewußte Frauen zeigt: Am Ende ordnen sie sich fast immer den Männern unter.

Aus: Rolf Aurich/Heiner Behring: „Ein einstmals wohlrenommierter Regisseur“. Der Hannoveraner Rudolf Jugert und der deutsche Nachkriegsfilm. In. Lichspielträume. Kino in Hannover 1896 – 1991, a.a.O., S. 99