Zwangsarbeit

Konzentrationslager Dachau Häftlinge bei der Zwangsarbeit mit Straßenwalze, 24. Mai 1933 – Bundesarchiv Bild 152-01-26 – CC BY-SA 3.0 de

Konzentrationslager Dachau Häftlinge bei der Zwangsarbeit mit Straßenwalze, 24. Mai 1933 – Bundesarchiv Bild 152-01-26 – CC BY-SA 3.0 de

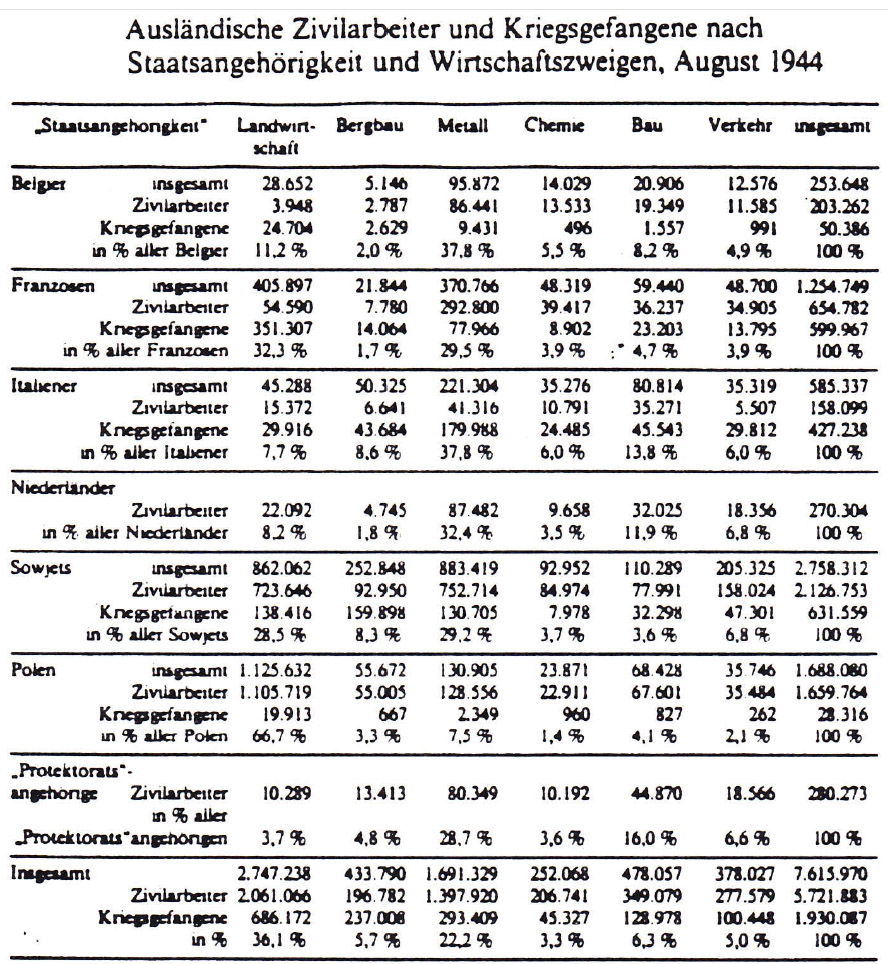

Der Zwangsarbeit in der Zeit des Faschismus wurden im nationalsozialistischen Deutschen Reich und in den von der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg besetzten Gebieten mehr als zwanzig Millionen Menschen unterworfen.[1]

Die Zwangsarbeit in der ist eine europaweite Erfahrung ohne Beispiel.[2] „Überall wurden Zwangsarbeiter eingesetzt – in Rüstungsbetrieben ebenso wie auf Baustellen, in der Landwirtschaft, im Handwerk oder in Privathaushalten. Jeder aus der Bevölkerung ist ihnen begegnet – ob als Besatzungssoldat in Polen oder als Bäuerin in Thüringen.“[3] Mit keinem anderen faschistischen Verbrechen waren derart viele Menschen persönlich konfrontiert – als Opfer, Täter oder Zuschauer.[4] Ab Januar 1942 werden die ersten „Ostarbeiter“ mit Zügen ins Deutsche Reich deportiert. Zwangsarbeit wurde ebenfalls in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern im Kriegsverlauf immer umfangreicher als eine Form der Ausbeutung und Vernichtung der Häftlinge eingesetzt.

- Die Zahl stammt aus dem Prolog der Seite zur Wanderausstellung Zwangsarbeit, die zuerst 2009/10 im Jüdischen Museum Berlin und danach u. a. in Moskau, Warschau, Prag und Steyr (Österreich) zu sehen war. Abgerufen am 5. Juni 2020.

- Dieter Pohl, Tanja Sebta (Hrsg.): Zwangsarbeit in Hitlers Europa. Besatzung, Arbeit, Folgen. Metropol Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-86331-129-2.

- Zitat aus der Erläuterung zur Wanderausstellung Zwangsarbeit. Abgerufen am 5. Juni 2020.

- Die Deutschen, die Zwangsarbeiter, und der Krieg. In: photoscala.de. 1. Oktober 2010, abgerufen am 19. Oktober 2014.