Hans-Erich Viet – Filmemachen in Ostfriesland

„In Ostfriesland ist es am besten“

Hans-Erich Viet wächst in Ostfriesland auf. Er studiert an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin und wirkt u.a. als Co-Regisseur und Darsteller bei Detlev Bucks Karniggels (1991) mit. Seine Abschlussarbeit Schnaps im Wasserkessel (1991) ist ein Dokumentarfilm über seine ostfriesisch-rheiderländische Heimat und eine Hommage an die dort lebende Eltern- und Großelterngeneration.

„In Ostfriesland ist es am besten“ spielt die 88jährige Katharina Wilkens zu Beginn des Films auf der Mundharmonika, doch Schnaps im Wasserkessel ist kein verklärender Heimatfilm. 1950 bereits wurde in der Gegend ein solcher gedreht: Vor der Kamera dreschten die Arbeiter der Umgebung nach einer längst überholten Methode Raps und wurden dafür mit Schnaps und Rosinenbrot entlohnt. Vierzig Jahre später hat Viet den Film und die noch wenigen lebenden „Statisten“ aufgespürt. Er lässt die Landarbeiter, Bauern, Mägde, Schnaps- und Ziegelbrenner, Hasenjäger und VW-Arbeiter im rheiderländer Platt von ihrem Leben und ihrer Arbeit erzählen. „Vertrauliches wiederzufinden, aber auch das, was mich weggetrieben hat, bin ich zurückgekehrt, habe ich diesen Film gemacht.“(Viet) Schnaps im Wasserkessel wird von der in Bunde und Berlin ansässigen „VIET-Filmproduktion“ im Auftrag des ZDF produziert.

Bei Frankie, Jonny und die Anderen (1992/93), dem ersten Spielfilm der VIET-Film sind drei Fernsehanstalten, die Trans Film, Berlin, und mehrere Förderer – auch Niedersachsen – an der Finanzierung beteiligt. Wieder dreht Viet in seiner Heimat, doch dieses Mal spielen Jugendliche die Hauptrolle. Sie träumen sich raus aus der Provinz, wollen japanische Ninja-Kämpfer sein und besorgen sich die nötigen Kampfschwerter bei einem Einbruch in ein Spielwarengeschäft. Damit „was los ist“, basteln sie Bomben, sprengen zur Probe Mauern in die Luft, bis es auf einem Schützenfest ernst wird. Viets Jungdarsteller stehen zum ersten Mal vor der Kamera und sind – bis auf „Jonny“ Paul Herwig, der in Hannover Schauspiel studiert – Laien, die der Regisseur in Ostfriesland entdeckt. „Wieder ein Film der oft reinen Atmosphäre: die weite Landschaft und der Blues, die kleinen Sensationen des Alltags und die Slidegitarre.“ (Rolf Aurich)

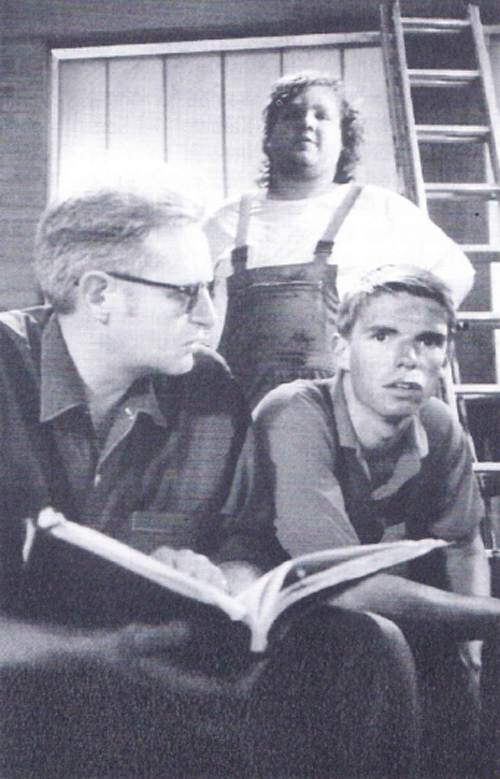

Hans-Erich Viet bei Dreharbeiten dahinter Sven Pippig

Hans-Erich Viet bei Dreharbeiten dahinter Sven Pippig

Lassie, Fury, Emma Peel oder Filmemachen in Ostfriesland

Erich Viet (1995)

Es war im Filmclub der Volkshochschule Leer, dort sah ich die ersten richtigen Filme. Natürlich kannte ich LASSIE und FURY aus dem Fernsehen, und nie bemerkte meine Mutter, dass ich vor Angst oder Mitgefühl weinte, wenn Lassie wieder einmal Rettung vorsah, natürlich immer im allerletzten Moment, der Grizzly-Bär schon ganz nah – da war es schon um mich geschehen.

Mein Weinen durfte sie nicht sehen, sie hätte den Fernseher ausgeschaltet – zu aufregend für den Kleinen. Dabei strebte der Kleine doch längst nach Höherem: Abends bei Oma und Opa mit SCHIRM, CHARME UND MELONE, das war Spitze, besser ging es nicht. Oder wusste meine Mutter um meinen Zustand, wenn meine Hände sich wieder in die Sessellehne krallte. Und ich scheinbar glaubhaft versichern konnte, ich wüsste, das sei alles nur Film, nicht das richtige Leben. Na ja. Viel später erläuterte der inzwischen verstorbene Filmprofessor Wolfgang Ramsbott an der HdK/Berlin den Lassie-Schnitt. Das treue Tier schaut in eine Richtung, z.B. zum verletzten Eichhörnchen oder zum im Hochwasser eingeklemmten Kind – und sogleich sieht der Rezipient im Gegenschnitt, was Lassie sieht. Das geht dann ein paar Mal hin und her, und das Ganze ist sehr dramatisch. Ramsbott nahm die simple ,,Zeige-Ästhetik“ auseinander.

Als Kind weiß man ob dieser Methode noch nichts; entweder etwas funktioniert emotionaI oder nicht. Diese Maxime ist allerdings immer noch gültig, auch für meine Arbeiten heute. Die Methoden haben. Sich geändert, und bei jeder Auflösungsarbeit an einem Drehbuch seh‘ ich Lassie und das bedrohte Tierchen – und versuche, Zeigeschnitte zu vermeiden.

Und trotzdem sollen natürlich Emotionen vermittelt werden, bislang mit einer etwas unterkühlten, lakonischen Methode, sowohl im Spielfilm als auch im Dokumentarfilm. Immer geht’s um Gefühle, die von Darstellern in Inszenierung ausgelebt oder unterdrückt werden. Der Zuschauer muss diese optischen Zeichen auf der Leinwand deuten. Erst dann kann er mithoffen oder mitleiden. Und das geht nur, wenn man ihn nicht für dumm verkauft.

Und natürlich will der Zuschauer sich unterhatten. Wolfgang Kohlhaase sagt zu Recht: „Wir müssen gegen die latente Neigung des Zuschauers, sich langweilen zu können, angehen.“ Diese Latenz ist der eigentliche Gegner des Regisseurs, es kommen zwar noch ein paar andere dazu, das hat mit der Branche zu tun, aber darum geht’s hier nicht. Aber ich gestehe auch, dass mir die Gratwanderung Spaß macht, zwischen Aufmerksamkeit und Wegdriften zu spielen, auszuprobieren, wie weit das gewohnte Terrain von Lassie verlassen werden kann. Etwas, was mir aus künstlerischen Gründen notwendiger denn je erscheint. Zu schnell geben sich ganze Bereiche, z.B. der des Fernsehens, mit schnellen, einfachen Erzählweisen zufrieden – während andererseits mit viel nostalgischem Pathos die Entwicklung des Films (100 Jahre Kino) mit den „Klassikern“ gefeiert wird.

Doch zurück zum Filmclub Leer. Der zeigte damals sehr interessante Filme; besonders beeindruckend waren Andrzej Wajdas ASCHE UND DIAMANT (Polen 1958) – nie zuvor hatte ich im Film Szenen gesehen, in denen der Tod eine solch physische Präsenz hatte. Man sah den jungen Zbygniew Cibulski, mochte ihn ob seines Charmes, bangte mit ihm um die hoffnungslose Liebe zu der Kellnerin. Der Tod als sein Auftrag macht aber das Leben, die Liebe unmöglich. Das weiße Bettlaken färbt sich am Schluß mit seinem Blut. Dann der PROZESS (BRD/Frankreich/ltalien 1962) von 0rson Welles – K. irrt durch lange, endlose Gänge, durch Büros: Die Akten der Vorgänge stapeln sich bis an die Decke – K. ist ohne Chance, seinen Fall klären zu können. Ruhige, bedrückende Schwarzweiß-Bilder, die junge Romy Schneider als die Versuchung des männlichen Fleisches, mit verheißungsvollem, unschuldigem Blick – aber in den Fängen des im Bett residierenden 0rson Welles. Das waren filmische Eindrücke, die mir in alter Einfachheit zeigten, es gibt noch Räume (nicht nur Schlafzimmer) außerhalb des alchimistischen Labors, in dem ich Jahre verbrachte. Zum Schluss heckte ich mit Freude immer neue Sprengstoffvarianten aus, um mit den Mischungen Blechdosen in Fetzen zu reißen. Die Filme waren damals wichtig genug, um den Mut zu finden, die Gegend zu verlassen. In FRANKIE, JONNY UND DIE ANDEREN (1992/93) ist es der Bastler Witus, der mit viel Hingabe die Blechdose mit Phosphor und Kaliumchltorat füllt. Dann nimmt der dicke Max das Luftgewehr, schießt auf die Mischung, und der Effekt ist bombig. Der Kreis schließt sich.

Dreharbeiten zu SCHNAPS IM WASSERGLAS

Dreharbeiten zu SCHNAPS IM WASSERGLAS

(Annegret Fricke, Johann.Lindemann,

Wilhelm Lindemann) SCHNAPS IM WASSERGLAS: Hiebe Klinkenborg

SCHNAPS IM WASSERGLAS: Hiebe Klinkenborg

Vorher noch entstand SCHNAPS IM WASSERKESSEL (1991) – ein Dokumentarfilm über meine Eltern- und Großelterngeneration, die allesamt bei den Großbauern als Landarbeiter tätig waren, die unter ärmlichen Bedingungen lebten. Der Film war gedacht als Hommage, ich wollte versuchen, die Atmosphäre wiederzufinden, die ich aus der Kindheit kannte: Die Alten erzählen, lakonisch und witzig. Diese Menschen waren in der Lage, “Sozialgeschichte“ in Geschichten zu verarbeiten, die man sich gern anhört.

Den Menschen, mit denen ich filmte, war lange nicht klar, was ich eigentlich wollte. Von der Arbeit sollten sie erzählen? Vom Alltag, und das noch im Film aufnehmen? Und ihre Sonntagssachen sollten sie auch nicht anziehen, extra für die Kamera. Den Alten kamen ihre Erzählungen zu unwichtig vor. Dass man solch einen Aufwand betreibt, um sie im Film festzuhalten, machte ihnen erst nach und nach Lust, nachdem sie bemerkten, dass die Drehsituationen eigentlich nur verlängerte Teepausen waren, und da wird ja sowieso über alles geredet. Und an die paar Fremden mit Kamera und Mikrophon gewöhnt man sich dann auch schnell. (Kameramann war wie bei meinem letzten Film LUGGI L. IST NICHT ZU FASSEN (1995/95) der Holländer Peter van den Reek).

SCHNAPS IM WASSERKESSEL entstand also scheinbar nebenbei, aus der wachen Gelöstheit heraus. Eine wunderbare Vorstellung, einen Film zu machen, dem man die Arbeit, die Mühe nicht ansieht, der einfach fließt. Eine Begegnung mit Menschen, mit denen man im Laufe des Films vertraut wird. Man lernt sie kennen, und dann geht man wieder. Und man nimmt sich vor, ganz bestimmt wiederzukommen.

Und natürlich die Sprache, das Rheiderländer Platt; die Menschen sollten reden, wie sie es gewohnt sind. Sie sollten sich nicht selbst übersetzen, hochdeutsch reden, dem man immer anhört, dass es mit Mühe erlernt wurde. Dieses Selbstbewusstsein in der eigenen Sprache war für den Film konstitutiv, und auch dem ZDF war klar, dass untertitelt werden musste. Dies wurde in der ostfriesischen Rezeption zwar gewürdigt, aber es gab auch Stimmen, die die sozialkritischen Ansätze des Films für „Nestbeschmutzung“ hielten, besonders die professionellen Heimatbewahrer. Die sich mit alten Trachten umgeben, alte Werkzeuge und Eisengussfenster an die Wand hängen und die „gute alte Zeit“ beschwören. Befürchtungen wurden laut, die da draußen im hochdeutschen Land könnten die Ostfriesen als Saufköppe verkennen. Unter der Hand gestand man dann doch geschmeichelt: Irgendwie ist da doch was dran. Aber bloß nichts zugeben. Der Kommentator in der „Ostfriesenzeitung“ in Leer war dann auch froh, dass der Film um Mitternacht endlich aus war, nachdem „unerträglich Nebel und Schnaps aus dem Monitor waberte“.

Aber gerade die sogenannten kleinen Leute, ehemalige Landarbeiter, waren froh und auch ein bisschen stolz auf die Darstellung ihres Lebens- und Arbeitsraumes. Mir war es wichtig, dass diese Menschen meine Art, filmisch zu erzählen, verstehen. Der Film ist parteiisch, so wie eben Geschichte keine Reihung von Ereignissen ist.

Filmstill aus FRANKIE, JONNY UND DIE ANDEREN

Filmstill aus FRANKIE, JONNY UND DIE ANDEREN lonny (Paul Herwig), Frankie (Detlef Kuper), Ralle (Kai Kinting), Witus (Holger Möhlenkamp-Kuiper) und Max (Marco Meulenkamp)

lonny (Paul Herwig), Frankie (Detlef Kuper), Ralle (Kai Kinting), Witus (Holger Möhlenkamp-Kuiper) und Max (Marco Meulenkamp)

FRANKIE, JONNY UND DIEANDEREN hat als Kinofilm natürlich andere Dynamiken. Das fängt schon beim Titel an. Warum kann er z.B. nicht ,,Fritz-Withelm, Dietmar und die anderen“ heißen? Weil dann keiner hinguckt.

Das klingt deutsch bieder, nicht nach Abenteuer und Mythos. Der Kinofilm muss schon im Titel Dinge versprechen, die die Aufmerksamkeit des Zuschauers alarmieren.

Die Geschichte von FRANKIE, JONNY UND DIE ANDEREN hat viel mit Sehnsüchten zu tun; die Jungs mit ihren amerikanisierten Namen träumen von „weit weg“. In ihren Träumen gibt es keine konkreten Orte, es ist der undefinierte Raum hinter der Imbissbude am Wattenmeer. Es ist die Musik, die an Amerika erinnert; hinter dem Meer liegt Amerika, dahinter noch, weiter weg, liegt Japan. Aber letztlich bleiben sie doch alle in der Provinz, werden, wie ihre Eltern, sich abfinden mit kleinen Fluchten aus dem Alltag.

Mit FRANKIE, JONNY… wollte ich eine norddeutsche Provinzgeschichte erzählen, die von Alltäglichkeiten berichtet. Die von Langeweile und Frust handelt, auch von Sprachlosigkeit, aber ohne dass der Zuschauer sich langweilt.

Fünf Jungs gründen also eine Ninja-Bande, tolpatschig und ohne einen blassen Schimmer von dem, was sie tun. Sie wurschteln sich durch die Provinz-Highlights: Autofahren, Jahrmarkt, Bier trinken, von Mädchen und japanischen Kampfritualen träumend. Einem macht es Spaß, Bomben zu basteln. Dies wird im Film so lakonisch erzählt wie die Familienszene, in der ruhig Ostfriesentorte gemampft wird, in der der schweigsame Großvater das Schlüsselwort (?!) des Films ausspricht: „Was Ostfriesentorte ist? Sahnetorte mit in Branntwein eingelegten Rosinen.“ So subtil kann sogar Torte sein.

Die jugendlichen Hauptdarsteller mussten zwangsläufig Laien sein, es gibt keine ausgebildeten Schauspieler mit 16 oder 17. Die chargierenden, eloquenten Jugendlichen in den Vorabendserien wollte ich in meinem Film nicht sehen. Also was tun? Wir durchkämmten Berufsschulen in Ostfriesland, gaben Annoncen in Zeitungen auf, und Hunderte meldeten sich. Ganze Schulklassen wollten dabei sein, einige kamen dann zum Casting. Mit fast 500 Jugendlichen machten wir in Hinterzimmern von Gastwirtschaften Probeaufnahmen auf Video. Und ein paar blieben übrig. Sie mussten in der Lage sein, der Kamera und der hektischen Drehatmosphäre zu trotzen, stoisch in die Weite blicken können, um dann einen Salz zu sagen.

Der Satz war aus dem Drehbuch. Und dieses Drehbuch entstand in der Drehbuchwerkstatt Berlin. Das dauerte ein Jahr, wurde immer wieder unterbrochen durch Klausurwochenenden, an denen die Textfragmente besprochen und kritisiert wurden. Als Autor hatte ich mich zu entscheiden, welche Kritik berechtigt und welche bloße Meinungsäußerung oder geschmäcklerisch war.

In der Planungsphase habe ich mich auch um die Zusammenarbeit mit der französischen Kamerafrau Sophie Maintigneux bemüht, deren Arbeit ich von Filmen Rohmers, Godards, Kliers und Schüttes kannte. Die Zusammenarbeit mit ihr, gerade auch der distanzierte Blick gegenüber den Jungmännerritualen, betont im Film die Ironie, mit der die Entwicklung der Jungs erzählt wird.

Ich wollte einen Film machen, der einen eindeutigen Stil hat, unterkühlt, wortkarg erzählt, mit ruhigen Kameraeinstellungen, mit denen auch die „Action-Szenen“ bewusst unamerikanisch erzählt werden. Z.B. wird eine Schlägerei in der Halbtotalen gefilmt, nicht aufgelöst in „Schlag auf Gegner

1″, „Gegenschnitt auf Gegner 2″. Von außen betrachtet, erscheint die Schlägerei als absurdes Ritual.

Wenn im Film eine Bombe gezündet wird, dann läuft nur eine Kamera. Die Special-Effects-Leute fragten besorgt nach derzweiten oder dritten, von wo die Zeitlupe gedreht werden solle. (Zitat: „So viel Aufwand für eine Kamera!“) Im Film wollte ich die Explosion sehen, nur die, dann die Reaktion der Jungs, einmal bewundernd erstaunt, dann mit Fluchtreaktion. Die Geschichte erschien mir in der Zurückgenommenheit adäquat erzählt.

Die Ereignisse werden nicht durch schnelle Schnitte aufgepeppt, mögliche Konsequenzen werden nicht gezeigt. Wird jemand durch die Bombe im Feuerwehrauto verletzt oder nicht?! Die ahnungslose Perspektive der zündelnden Jungs wird nicht verlassen. Diese Erzählstruktur fand bei den zuständigen Redakteuren des WDR, SWF und BR Unterstützung, niemand versuchte, „eine andere Geschichte“ herbeizureden. Wo doch der pädagogische Zeigefinger bei einer Geschichte, in der Jugendliche und Gewalt in Zusammenhang stehen, so verführerisch wäre.

FRANKIE, JONNY UND DIE ANDEREN wurde maßgeblich von der Filmförderung Niedersachsen unterstützt, außerdem waren die oben genannten Fernsehsender dabei, auch das Kuratorium Junger Deutscher Film und die Filmförderung in Berlin. Das hört sich komplexer an, als es ist: lm Grunde klappte die Finanzierung erstaunlich gut für einen Debüt-Spielfilm; innerhalb eines Jahres stand sie. Die Kino-Verleihkampagne wurde wiederum durch das Kinobüro Niedersachsen unterstützt.

Es ist durchaus reizvoll, aus der ostfriesischen Provinz heraus, dann in Kombination mit den Städten, Filme zu entwerfen. Der abseitige Blick auch auf Genrespielfilme wie z.B. auf einen Gangsterfilm, der u.a. in Ostfriesland spielen soll, eröffnet für mich Perspektiven einer Arbeit, die es mir ermöglicht, Muster gegen den Strich zu bürsten. Das hat schon mit ungewöhnlicher Klarheit Jean-Pierre Melville vorgeführt; bei ihm versinken die Gangster Alain Delon und Gian- Maria Volonté mit ihren schwarzen Lackschuhen im schweren, nassen Acker (VIER IM ROTEN KREIS, Frankreich/Italien 1970). So gesehen birgt die Provinz ein Reservoir an Energie, auch wenn die weiteren Filmprojekte wahrscheinlich nicht immer so örtlich eindeutig dem Wattenmeer zuzuordnen sein werden.

Beitrag von Hans-Erich Viet in: Wir Wunderkinder. 100 Jahre Filmproduktion in Niedersachsen. Hrsg von der GFS, Hannover 1995, S. 204-210